那些曾经和可能时髦的外语

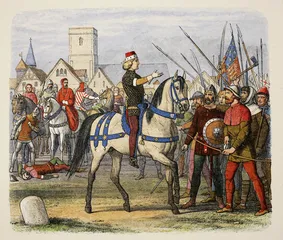

作者:王星 ( 电影《战争与和平》剧照。在托尔斯泰的时代,法语是上流社会流行的社交语言 )

( 电影《战争与和平》剧照。在托尔斯泰的时代,法语是上流社会流行的社交语言 )

拉丁语崇拜

以现在的标准来看,蒙田的父亲算得上一位“鹰爸”。蒙田祖上靠在波尔多开鱼行和向英国出口葡萄酒致富,时至蒙田的曾祖父一代,已经成功置办下自家的田地和城堡。常言说“三代造就一个贵族”,只可惜尽管已经有了贵族封号,而且还曾经被选为波尔多市长,蒙田的父亲仍旧一度被同时代的意大利史学家认为不过是个“卖鱼的”,整个家族脱胎换骨成真正贵族的重任落在了蒙田肩上,而当时贵族的身份标志之一就是能讲拉丁语。蒙田后来在随笔中记述:他的父亲原本对文学艺术一无所知,1528年自意大利战场归来后反倒成为地中海古文明的狂热追随者,他“曾尽最大努力做过各种探索,从聪明和博学的人中寻求一种优秀的教育形式”。结果,“有人告诉他:我们花费很多时间来学习古罗马和古希腊人不费吹灰之力就学会的拉丁语和希腊语,是我们不能达到他们那样高尚心灵和渊博知识的唯一原因”。蒙田父亲由此想到的办法是:在蒙田还在吃奶、尚未开口说话前就把他交给邻村一个完全不懂法语但精通拉丁语的德国医生抚养,同时规定家中所有成员与蒙田交谈时都必须使用现学的拉丁语。

蒙田在随笔中形容自己直至6岁时“听到的法语或佩里戈尔方言不比阿拉伯语多。于是,没有方法、没有书本、没有语法或规则,无需教鞭、无需落泪,我就学会了拉丁语……(其他)家庭教师们常对我说,我幼年时讲拉丁语就非常自信和自如,他们甚至不大敢用拉丁语和我交谈”。6岁后,按蒙田说法是“屈从于习惯势力”,父亲将蒙田送入波尔多的“正规学校”。以蒙田的拉丁语水平,他“一上来就跟读高级班”。

500多年后的今天,当教皇面对上百人用拉丁语抱怨“自己累了、不想再干了”时,现场已经只有一个女记者能够听懂。如今的人们很难真正亲身设想当年拉丁语作为学者和文人通用语言的尊贵地位,那种与拉丁语相联系的身份象征意味是英语甚至在其最辉煌时期都不曾达到的。16世纪英国学者阿斯卡姆(Roger Ascham)在后世以“人文主义思想教育家”留名,他著有《教师手册》(The Scholemaster),曾任玛丽一世女王(Mary I)的拉丁文秘书,后又任爱德华六世(Edward VI)和伊丽莎白一世(Elizabeth I)的拉丁语与希腊语教师。在蒙田的时代,大洋彼岸的英国学校中的状况恰如阿斯卡姆所言:“所有人都千方百计教会孩子拉丁语。女王身边的外交官、顾问、神学家、牧师、医生和律师全都会说拉丁语,但当时掌握这种古代语言的并不限于那些出于专业需要的人。泥瓦匠、羊毛商、手套商、乡下农夫连英语都既不能读也不能写,却希望自己的儿孙掌握深奥的拉丁语法。因为拉丁语代表文化、教养和往上爬的敲门砖。这是实现父母期望的语言,是在社会上吃得开的最通用的本钱。”

距离蒙田坐在波尔多课堂中以阅读奥维德的《变形记》拉丁语原著为乐约30年后,英国斯特拉福镇的文法学校课堂中又多了一个被拉丁语折磨的学生。这个男孩名叫莎士比亚,他后来在《爱的徒劳》(Love's Labour's Lost)中以“太虚者,天空、苍穹、昊天之谓也”等夸张措辞影射了当时拉丁语的主要课本之一:伊拉斯谟(Desiderius Erasmus Roterodamus)的《论丰富多彩》(De Copia)。该教材的内容包括教导学生用150种不同的拉丁语措辞表达“大函收悉,谨谢”。伊拉斯谟曾寄希望于让拉丁语成为欧洲的统一语言,他由此赋予这种语言的“人文主义治世理想”自然不是单纯的“大函收悉”所能囊括的。不过,正如美国学者格林布拉特(Stephen Greenblatt)在《俗世威尔》(Will in the World: How Shakespeare Became Shakespeare)一书中所说:“如果说莎士比亚巧妙地嘲讽了这种病态的文字游戏的话,他自己也干劲十足地用他自己的声音、自己的语言玩过这种游戏。比如他在《十四行诗集》第129首中写到‘人欲’时说人欲是‘阴谋,好杀,赌假咒,坏事做到头;心毒手狠,野蛮粗暴,背信弃义不知羞’。这种激情的发泄背后掩盖的不过是这个少年男子亦曾在学校中消磨过许多时日、誊抄汇集过一页又一页的拉丁语同义词。”“这个时期学习拉丁语,是一种男性青春期仪式。即便是对于一个特别聪敏的学生,这种青春期仪式也不可能是好玩的事情。”

( 蒙田,拉丁语几乎是他的母语 )

( 蒙田,拉丁语几乎是他的母语 )

与今日因为复杂而近乎成为“绝学”不同,文艺复兴时期的学者认为:拉丁语正是因为复杂才能够准确地表达人类的思想。与莎士比亚同时代的培根同时用英语与拉丁语创作。当他撰写《随笔集》(Essays)这样的“休闲”作品时使用的是英语,编纂《新工具论》(Novum Organum Scientiarum)这样雄心勃勃的大部头著作时则当仁不让地选择了拉丁语。牛顿的《数学原理》(Principia Mathematica)1687年问世,是英格兰最后一部用拉丁语出版的重要著作。牛顿与苹果之间摆脱不掉的那段韵事倘若以拉丁文写就,恐怕会让人想起《爱的徒劳》中私塾教师霍罗福尼斯(Holofernes)谈到苹果时的絮叨:悬在枝头时“宛若明珠悬于太虚耳畔,太虚者,天空、苍穹、昊天之谓也”,此时却是掉在“八荒之面部,八荒者,土壤、土地、大地之谓也”。事实上莎士比亚的创作几乎完全用英语。据李赋宁编著的《英语史》统计,莎士比亚经常运用2万~2.5万个词汇,其中90%为英语本族词汇,属于早期现代英语阶段数一数二的“造词大户”。莎士比亚毕生的损友琼生(Ben Jonson)在“第一对开本”(First Folio)的献词中说莎士比亚“懂得拉丁文不多,希腊文更少”,这很难确认他究竟是在贬损莎士比亚学识有限,还是在真心诚意地夸奖莎士比亚以英语超越了所有“骄希腊和傲罗马的先辈”。16世纪英国“文法学校”中一个常见的教学项目似乎预示了21世纪对于“英语原文”电影的推崇。《俗世威尔》中记载:“实际上,所有的中小学教师都同意,要把良好的拉丁语知识灌输到学生的脑子中,最好的办法就是让学生演出古典戏剧,尤其是泰伦斯(Terence)和普劳图斯(Plautus)的喜剧。”不过,几乎所有的教师也都在同时神经兮兮地强调:剧本学生不能穿华丽的戏装,不应该纵容“虚荣的、放荡的调情游戏”,必须用原文而不是用英语表演。虽然可以料想拉丁语水平有所参差,莎士比亚倒是分享着与蒙田相同的对于舞台表演的爱好。当时斯特拉福镇上不会有哪个老师会料想到,这个男孩未来会成为英语戏剧的同名词,而且使英语登上世界主流外语的舞台。

霸道的法语

( 伊拉斯谟,他曾梦想使拉丁语成为欧洲的统一语言 )

( 伊拉斯谟,他曾梦想使拉丁语成为欧洲的统一语言 )

拉丁语在18世纪便走上了衰落之路,只在北欧和东欧的一些国家继续作为学术语言使用到了19世纪。在“时髦外语”的排行榜上,英语逐渐再次面对一个渊源已久的老对手:法语。尽管将《新工具论》视为自己毕生心血之作,培根让后世更多地记住的还是他那些更“浅显”的英语警句。21世纪的互联网络上流传着一个英语段子,一个英国人回忆自己小时候一直无法理解,为什么大人们总会以庄严的语气述说一句在孩子看来有些荒谬的名言:“知识就是力量,法国就是培根。”直至成人之后,他才知道那是“Knowledge is Power. Francis Bacon”的误读。不过,从英语史的角度来看,“France is bacon”可以将就这么说,因为如同“beef”、“veal”、“mutton”、“pork”等诸多食物名词一样,“bacon”也是古法语带给英语的,只是现代法语中反而将“bacon”以“lard”替代。

英语与法语之间的恩怨远远早于一般人印象中的18世纪。现代英语中的“England”一词来自古英语(Old English)的“Engla-land”,意为“盎格鲁人(Angles)的国土”,而“English”在古英语中被拼写为“Englisc”,意为“盎格鲁人的语言”,指的是449年入侵不列颠岛、征服了岛上凯尔特(Celts)原住民的那些原先居住在荷兰北部的盎格鲁-撒克逊部落(Anglo-Saxon)的语言。依据20世纪英国学者麦克拉姆(John Robert McCrum)等人撰写的《英语史》(The Story of English),英语在其发展历史上经历了三次重要的“文化入侵”。6世纪末,罗马教会使团来到不列颠岛,标志着英语开始受到拉丁语的影响。第二次“文化入侵”伴随着一场真正的劫掠:从793年开始,北欧的维京人(Viking)开始入侵不列颠岛,时至9世纪中期,几乎半个英格兰落入维京人手中。在此期间,为了与维京人交流,英语受到了对方语言的强烈影响,最重大的变化就是不再像其他欧洲语言那样拥有复杂的词尾变化。此外英语中以“sk”开头的单词大部分都来自维京人的语言,例如sky(天空)、skein(一团纱线)、skirt(裙子)、skill(技能)、skin(皮肤)等等。1016年,比未来莎士比亚那位哈姆莱特远为决断的丹麦王子克努特(Knud II den Store)用一场战争夺得了英格兰王位,建立了以丹麦、英国、挪威和部分瑞典构成的北海帝国(North Sea Empire)。在英国历史上,这标志着由盎格鲁-撒克逊人建立的韦塞克斯(Wessex)王朝被丹麦王朝取代;在英语发展史上,这标志着以丹麦语为代表的古诺斯语(Old Norse)正式融入英国社会。可以设想,假如哈姆莱特确实生活在这个年代,他那句著名的“To be,or not to be:that is the question”在当时更风雅的说法理应是丹麦语的“At v~re eller ikke at v~re:det er sp~rgsm~let”。

( 上世纪80年代的罗马天主教会拉丁语培训课。虽然拉丁语在梵蒂冈仍属官方语言,但教会内能流利掌握的不超过100人 )

( 上世纪80年代的罗马天主教会拉丁语培训课。虽然拉丁语在梵蒂冈仍属官方语言,但教会内能流利掌握的不超过100人 )

然而,对英语影响最大的还是第三次文化入侵。1066年,法国的诺曼底公爵威廉(Guillaume II de Normandie)入侵不列颠岛,最终成功控制了全英格兰,成为英国国王威廉一世(William I of England)。威廉一世清洗了英国的朝廷和教会,全部官职改由法国人取而代之,英国进入诺曼王朝(Norman dynasty)时代。威廉一世本人不会说英语,法语因此成为上层社会的标准语言。在后世语言学者看来,“诺曼征服”这一事件“对英语的影响比英语史上任何其他事件都更重大”。自1066 至1362年的300多年间,法语成为英国的官方语言,政府、法庭、学校等社会机构都必须使用法语,学校也必须用法语上课。根据李赋宁编著的《英语史》,当时“英语仅是在英国使用的三种语言之一,而且还是最不受重视的一种。最受重视的是法语(包括诺曼法语和中央法语,也就是巴黎法语),这是宫廷和政府的语言;其次是拉丁文,这是教会和学术界的通用语言。再其次才是英语,这是广大英国老百姓的语言。”法语被视为高尚的语言,而英语则是粗陋的、只适合贫农等下层居民使用。麦克拉姆等人撰写的《英语史》记载了反映当时语言“分层化”的一个例证:1191年,一个大法官因为政治事件逃亡,他化装成老百姓,却只会说法语不会说英语,而老百姓是不可能会说法语的,这位大法官于是因为这点破绽被识破并抓获。

在麦克拉姆看来,除去1204年英国由于军事上的失误失去对法国诺曼底领土的控制权、导致大批诺曼贵族迫不得已重新选择自己的立场这一政治因素外,英语在社会上层全部讲法语和拉丁语的情况下能够生存下来,并最终取代法语的位置,源自民间的因素起到了重要作用:“首先,在诺曼人征服之前,古英语的书面语和口语都已经确立了。用拉丁语和法语做书面记录是一回事,要把英国普通老百姓的语言根除却需要法国人统治几百年才做得到。说英语的人在人口统计学上占有绝对优势。从实际上讲,英国老百姓显然不会仅仅因为被外国人统治就不再说英语。其次,英语之所以幸存,是因为诺曼人几乎一开始就立刻与被他们征服的居民通婚。可以想象这样一种情形:一个诺曼小骑士住在英国乡间一座小庄园中,周围都是英国农民,由英国侍女为他服侍,英国管家料理他的地产,他的孩子则跟英国孩子在一起玩耍。他要想生存下去、平息他下属臣民的怨气,必须得学一点儿英语。”

( 1381年应对农民起义军时,英国国王理查二世破例使用了英语 )

( 1381年应对农民起义军时,英国国王理查二世破例使用了英语 )

大约在13世纪早期,英国的官方文件中开始出现英语单词。据记载,现在已知出现在英国的拉丁语文件中的第一个英语单词是在一起案件的陈述中。那是亨利二世(Henry Ⅱ)针对他的几个公民发起的一场官司。法院文书受的是拉丁语训练,却找不到合适的拉丁词汇来描述国王的诉讼,结果他用英语写道:此案“nameless”(无可名状)。1337~1454年的英法百年战争使得“说英语”益发成为某种爱国心的检验。让英语成为一种更实际选择的则是大约在14世纪40年代散布到整个欧洲的“黑死病”(Black Death)。麦克拉姆指出,这场被后世一般定性为“淋巴腺鼠疫”的瘟疫在英国各地修道院和教堂造成了众多死亡,以至只能任用不会说法语和拉丁语的、当时被认为属于“半文盲”的神职人员作为修道院院长和牧师来接管他们的前任。由于类似的人手不足原因,黑死病过后,学校里开始用英语而非法语来授课。1356年,英国伦敦下令要求法庭审案时使用英语。1362年,英国国会第一次正式用英语开会,同年颁布了“法庭辩护法令”(Statute of Pleading),规定一切法庭诉讼必须用英语进行。至此,英语终于恢复了它在英国应有的地位。1381年,在面对农民起义军的一次“招安”演讲中,英国国王理查二世(Richard Ⅱ)就使用了英语。

1660年,“皇家学会”(Royal Society)在伦敦成立。学会宗旨是促进自然科学的发展,学会的保护人是时任英王查理二世(Charles Ⅱ)。皇家学会在英国起着国家科学院的作用,至今已经成为世界上历史最长而又从未中断过的科学学会。学会成立后,英语逐渐替代拉丁语成为哲学和自然科学的语言。然而,也正是这位查理二世造就了法语对英语的又一次“入侵”。查理二世执政时期正值法国“太阳王”路易十四(Louis ⅩⅣ)统治时期,就算查理二世不曾由于克伦威尔革命早年流亡法国,他也很难逃脱“太阳王”遍及全欧洲的华丽光芒。1660年,30岁的查理二世复辟登位;1661年,已经登基18年、时年23岁的路易十四下令在巴黎创办全世界第一所皇家舞蹈学校,并亲自先后在26部大型芭蕾舞剧中担任主角。这所皇家舞蹈学校同时确立了芭蕾的5个基本脚位、12个手位和一些舞步,皆以法语命名。查理二世对法国式生活的推崇使得包括“ballet”(芭蕾)在内的大量诸如“boulevard”(大道)、“coiffure”(发式)、“routine”(惯例)等“风雅”词汇融入英语,形成法语对英语的最后一次大规模入侵。法国服饰、举止再度被英国上流社会模仿,是否会说法语又一次成为衡量社会地位的绝对标志。

( 乔叟,他贡献了大约8000个英语词汇 )

( 乔叟,他贡献了大约8000个英语词汇 )

尽管1755年就在伦敦出版了约翰逊博士(Samuel Johnson)的《英语字典》(A Dictionary of the English Language),现代英语从此得以规范成型,18~19世纪英国小说中的法语家庭教师形象仍屡见不鲜。当简·爱来到罗切斯特家里时,她所面对的学生是一个“出生在欧洲大陆”、“英语和法语混着讲”的七八岁女孩,而简·爱暗自庆幸:“幸好我得益于曾拜一个法国太太为师,学过法语……过去7年来还坚持每天背诵一段法语,在语调上狠下工夫,逼真地模仿我老师的发音,因而我的法语已经相当流利和准确。”对于女孩朗诵的法语诗歌,简·爱评价为:“十分讲究抑扬顿挫,声调婉转,动作得体,在她这个年纪,实在是很不寻常了,说明她受过悉心的训练。”“跟随外籍教师学习法语”这一细节很容易令人想起出自同一作者的小说《维莱特》(Villette)。尽管不如《简·爱》出名,夏洛蒂·勃朗特这部最后的小说在评论家看来实际上比《简·爱》更接近自传体。“Villette”为法语中的“小城”,19世纪的英国人用这个词代指比利时首都布鲁塞尔。小说描写主人公露西独自横渡英吉利海峡、在法国的一个小城里谋生时发生的爱情故事。书中有露西与一位“伊曼纽埃尔先生”的一段纠葛,这一般被认为是夏洛蒂早年在布鲁塞尔一所法语学校学习法语时一段暗恋的暧昧记述。不管夏洛蒂和那位名叫黑格(Constantin Heger)的比利时教师之间到底发生了什么,正是法语的流行给了他们相识的契机:夏洛蒂和妹妹艾米莉都不愿离开家乡到外地去谋生,但仅靠父亲的收入又无法生活,于是想在本村办一所学校。但法语是当时学校的必备课程,而姐妹俩的法语并不好,于是她们的姨妈拿出所有的积蓄供姐妹俩到布鲁塞尔去攻读法语。这种破釜沉舟式的对于“语言改变命运”的希冀带有16世纪拉丁语课堂中教鞭的回响,也预示了未来即将诞生在英语自身上的某些神话。

18~19世纪的英国显然不会是遭受法语“外语霸权”的唯一灾区。偏处寒地、在时尚上处处唯西欧马首是瞻的俄国才是当年的重灾区。托尔斯泰的《战争与和平》不仅可以当作研究库图佐夫战略思想的军事教材,也足以充当法语闲谈社交口语的教科书。诸如此类的段落几乎伴随着每一次娜塔莎们的茶谈或晚宴:“身材矮小的公爵夫人手上提着一个装有针线活的袋子,迈着急速的碎步,蹒跚地绕过桌子,愉快地弄平连衣裙,便在银质茶炊旁的长沙发上坐下来……她把脸转向女主人说话:‘Vous m'avez écrit,que c'était une toute petite soirée;voyez comme je suis attifée.’(不要恶毒地跟我开玩笑,您写给我的信上说,你们举行一个小型的晚会。您瞧,我已经围上披肩了。)她于是两手一摊,让大伙儿瞧瞧她那件缀上花边的雅致的灰灰色的连衣裙,前胸以下系着一条宽阔的绸带。‘Soyez tranquille,Lise,vous serez toujours la plus jolie.’(丽莎,请您放心吧,您毕竟比谁都漂亮。)安娜·帕夫洛夫娜回答。‘Vous savez,mon mari m'abandonne.’(您知道,我的丈夫把我抛弃。)她把脸转向一位将军,用同样的语调继续说下去,‘il va se faire tuer. Dites moi,pourquoi cette vilaine guerre.’(他肯定会把命丢了的。请您告诉我,这种万恶的战争是为了什么目的啊。)她对瓦西里公爵说道,不等他回答,便转过身来和公爵的女儿——貌美的海伦谈话。‘Quelle délicieuse personne que cette petite princesse.’(这个身材小巧的公爵夫人,是个多么讨人喜欢的人啊。)瓦西里公爵轻言细语地对安娜·帕夫洛夫娜说道。”

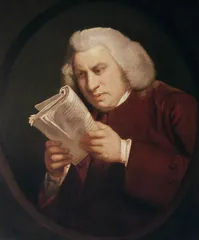

( 约翰逊博士。他的词典为现代英语奠定了规范 )

( 约翰逊博士。他的词典为现代英语奠定了规范 )

托尔斯泰据说5岁就逐步掌握了法语,他出身贵胄名门,自然避免不了学习法语的“宿命”,更重要的是,他的祖上和率先在俄国大力推行法国文化的叶卡捷琳娜二世有着诸多因缘。叶卡捷琳娜二世在俄国历史上与彼得大帝齐名,她统治的时期被史学家称为俄罗斯帝国时代的“黄金时期”,在启蒙运动正热闹的那个年代,她有幸拥有当时最炙手可热的通信笔友——伏尔泰。伏尔泰称赞叶卡捷琳娜二世是“北方最明亮的星斗”,试图引导她成为自己心目中的开明君主。两人虽然生前从未见过面,但作为对伏尔泰感慨“要是我还年轻,我真想当俄国人”的回报,叶卡捷琳娜二世在伏尔泰去世后出重金从他侄女手中买下了他的全部著作和藏书并运往俄国,以致如今法国人只能在俄罗斯的宫殿中看到伏尔泰书斋里的书本。在叶卡捷琳娜二世治下乃至其后的俄国,法语成为一种不仅带有时尚品味而且体现着新兴开化思想的语言。贵族家庭无论是否真的富有,在挑选法语教师方面都不会吝啬。没落贵族如普希金的父母算是个例证:他们为普希金请的第一个家庭教师就是法国侨民,而且很长时间要求普希金及其姐妹只讲法语。据说普希金8岁已经可以用法语写诗。

莫测的德语

( 莫扎特创作的德国歌剧《魔笛》舞台设计图(绘于19世纪)。德语从此成为与意大利语同样适于庄严音乐的语言 )

( 莫扎特创作的德国歌剧《魔笛》舞台设计图(绘于19世纪)。德语从此成为与意大利语同样适于庄严音乐的语言 )

不过,出身自德国中部小公国的叶卡捷琳娜也为俄国带去了另一种外语:德语。德语在俄国的出现应该算是欧洲王室“柯尼斯堡七桥问题”式联姻造成的戏剧性结果:俄国人不得不接受一个自幼在德国长大、不会说俄语、对俄罗斯的东西也不感兴趣、曾经是瑞典王位候选人的彼得三世成为自己的皇帝,而未来的叶卡捷琳娜二世将借助“彼得三世妻子”的身份登上皇位。据记载,家庭教师们曾经试图说服还是大公的彼得三世学习法语和俄语、学习法国人的优雅礼仪。“他们告诉大公,所有欧洲上流社会的人物都会说法语,都懂得法国式的礼仪;而他作为俄国的皇储,还必须懂得俄语。可这位粗劣的学生却咬着指甲,斜眼看着老师,听得不耐烦的时候便吐出一个字母:‘呸!’结果这位未来的俄国统治者仍只能讲德语。”为了博得自己未来的丈夫的欢心,熟谙法语和法国礼仪、当时还只有闺名“索菲亚”的叶卡捷琳娜二世选择了和彼得三世一起“讲着亲切的德语,玩着痛快的普鲁士军事游戏”的相处方式。德语因而成为俄国宫廷中一种必要的“政治语言”。托尔斯泰的母亲曾任叶卡捷琳娜二世的侍从女官。与幼年只学习法语的普希金不同,托尔斯泰在掌握法语的同时也接受了德语的教育。成年后的托尔斯泰据说精通法语、德语、英语,还可以阅读意大利语、荷兰语、阿拉伯语、古希腊语与古希伯来语著作。

尽管也是“宫廷语言”,但距离成为一种令人仰慕的时髦外语,德语显然还有着相当的距离。在同一年代的奥地利宫廷中,虽然有一位嫁给了法国国王的妹妹,哈布斯堡家族的约瑟夫二世(Joseph Ⅱ)并不是法国文化崇拜者。他禁止在歌剧中使用法国芭蕾,但同时也认为德语“过于粗鄙”,不适宜用来谱曲。对于那些习惯以贝多芬的乱发铜雕像乃至卡拉扬的白发药师范儿作为“古典音乐”标志的音乐爱好者来说,将德语与音乐剥离开几乎是不可思议的。然而,正如同英语俚语所说的“每条狗都有它得意的一天”或“每只猫都有它得意的一夜”,每一种语言也得等着自己得意的那一时间与空间。在18~19世纪的欧洲,尽管法语风光无限,但意大利语在音乐圈牢牢地把控着自己的地位,意大利音乐家享受着类似法国哲学家的霸主地位。那个年代诸如莫扎特这样的音乐达人若想出道,拉丁语不一定要费劲去学,意大利语却是必须掌握的。在英国剧作家谢弗(Peter Shafer)的话剧《上帝的宠儿》(Amadeus)中,莫扎特和宫廷乐师萨列里(Antonio Salieri)首次在约瑟夫二世皇帝面前相互以语言比拼、试探,使用的就是意大利语。如同数学等其他知识一样,莫扎特的外语都得自巡演过程中的“马车课堂”以及沿途的经历。莫扎特研究者曾经为他的外语能力排过序,其中意大利语高居榜首,证据是有莫扎特书信记载他最晚14岁时已经能够轻松阅读意大利书籍。排在其次的是法语,证据之一是1777~1778年莫扎特处于辗转巴黎贵族府邸间的“打工”状态,没有足够的法语储备很难想象;证据之二是他的藏书中有一本莫里哀的喜剧集,只不过这本书实际上是莫扎特未来老丈人的赠品,他保留在书架上或许只是“爱屋及乌”。虽然传记记载莫扎特留下的藏书中有一本17世纪英国哲学家洛克(John Locke)的《人类理解力论》(Essay Concerning Human Understanding),但无论是在他的书信中还是作品中都很少见到英语的痕迹。在谈及莫扎特的书籍里,《牛津音乐辞典》(The Oxford Dictionary of Music)是少有的曾经提到莫扎特的英语修养的:“他自然知道莎士比亚。他曾经在一封家信中提到,倘若《哈姆莱特》中鬼魂的台词不要那么长,效果也许会更好。”至于自己的母语德语是否适合音乐,莫扎特本人的见解显然是多元化的,他曾经以德语谱写过《In diesen heil'gen Hallen》(在这庄严的殿堂里)这样肃穆的咏叹调,也曾经创作出卡农(k231)那样的“神作”:《Leck mich im A…… g'schwindi,g'schwindi!》

( 莫扎特,外语天赋并不逊于音乐天赋的天才 )

( 莫扎特,外语天赋并不逊于音乐天赋的天才 )

无论是好是坏,德语在20世纪也以一些音乐之外的方式确立了自己在人们心目中的形象。两次世界大战的结果不仅显示出了各国的胜败,语言之间似乎也较量出了高低。英语再度回潮,而且此次还多了美国英语的协助。美国英语的诞生时间比一般人想象得更早。说起美国人的渊源都难免会提到“五月花号”(Mayflower)。布莱福特(William Bradford)就是“五月花号”上的主管、《五月花号公约》(Mayflower Compact)的主要起草人,后来成为普利茅斯殖民地的总督。布莱福特有写日记的习惯,他的日记一度湮没,直到20世纪才以《普利茅斯垦殖记》(Of Plymouth Plantation)为名完整出版。事实上,布莱福特与莎士比亚是同时代人,但是他的英语与后者完全不同,异常简明清晰,因此被文学评论家视为历史上第一个美国英语作家。另一方面,如同麦克拉姆等人撰写的《英语史》中指出的,与现代英国英语相比,美国英语中却又保留着许多中古英语的用法。比如美国英语往往用“gotten”代替“got”,这种用法直到18世纪后期都在英格兰很常见;美国英语用“mad”表示“angry(生气)”,听起来有些鄙俗,却是原汁原味地保留了莎士比亚当年的口吻;在如今的英格兰,“sick”一般指“anusea”(恶心),只有在美国还保留着特指一般疾病的古老含意;专指“dish”(碗碟)的“platter”一词如今在英格兰几乎无人知晓,可是在美国还很常用;“autumn”(秋天)的古词“fall”在美国英语中很常用,而同属美国英语的“I guess”(我猜想)则可以使人瞬间穿梭回14世纪的乔叟(Geoffrey Chaucer)时代。

从“族谱”上看,英语与德语实属“近亲”:现代英语属于印欧语系(Indo-European)日耳曼语支(Germanic)的西日耳曼语群,现代德语则脱胎自西日耳曼语群中的高地德语(High German)。从语言学上讲,现代英语属于“分析性语言”(可以依据汉语式的“主谓宾定状补”根据单词的排列分析出语句的含意),而原始印欧语却是高度综合的语言(语句的“主谓宾定状补”因素融会在各个单词自身的词形变化中,与单词排序无关)。词形的多变化是综合性语言的特点之一。在同属印欧语言的除英语之外的其他几种常见语言中,依照脱离“综合性语言”的变化程度大小可以排序为:梵文、希腊文、拉丁文、俄语、德语。德语至今仍保持着词形多变化的特征,依旧属于综合性语言的范畴。在欧洲语言当中,只有英语没有形容词的词形变化。

( 托尔斯泰,精通法语、德语、英语,还可以阅读多种古代语言 )

( 托尔斯泰,精通法语、德语、英语,还可以阅读多种古代语言 )

英语历史上的三次“文化入侵”为英语带来了丰富的词汇,同一个意思往往有三种词汇可以表达:一种是源自英语本身的词汇,另一种是从拉丁语引进的词汇,还有一种是从法语引进的词汇。以“时代”为例,英语本身的词汇是“time”,从拉丁语引进的词汇是“epoch”,从法语引进的词汇则是“age”。在词汇量丰富的同时,英语“牺牲”掉的是词形变化的严谨性。日耳曼语支的名词共有五个格,在维京人入侵后的古英语中,五个格被削减为三个:主格和宾格的词尾变化趋于相同,与格和工具格也合而为一。举例来说,今人所熟悉的“them”其实是古英语中“他们”的与格“heom”和宾格“hie”被“维京化”的结果。

“诺曼征服”带来的法语潮以及英语的平民化则促成了英语从古英语到中古英语(Middle English)的变化。法语属印欧语系的古意大利语支(Old Italian)的罗曼语(Romance),它的进入导致了古英语词尾变化的进一步削减。原先英语单词词尾的元音a、o、u一律弱化为e。在读音发生变化的同时,“-a”、“-od”等原先可以清楚标明单词的性、数、格的词尾由于都变成了“e”而失去了语法含意。就名词而言,古英语中具备阴性、阳性、中性这些“语法性别”的名词全都“退化”成只具备两种形式,这就是今天人们熟悉的带“s”的英语复数名词和不带“s”的英语单数名词的起源。15世纪中叶以后直至1700年是从中古英语到现代英语的过渡时期,恰逢英国的文艺复兴时期,除大量从拉丁语借用词汇外,这一时期留下的最明显痕迹是所谓“元音大变化”(Great Vowel Shift):中古英语中的长元音在这一时期发生了仿佛小桥流水转为大桥东去的异变,倘若“mous”一词依照其读音流传至今,听到它时人们或许会首先想到某种甜点上的装饰,而不是米老鼠之类咧着大嘴的“mouse”。

大致了解过现代英语的起源,再看下面这个段子也许觉得它不算纯粹的无稽之谈。《布鲁塞尔日报》(The Brussels Journal)是一家据称由瑞士的非营利组织“欧洲自由促进会”(SAFE)资助、由居住在欧洲和欧洲以外的欧洲人自愿撰稿的网络媒体。2006年10月,它的网站上刊登出一篇名为《If Zis Mad You Smil,Pleas Pas On to Oza Pepl》的短文。这个怪异的标题多数人要看完全文才会明白。文章开篇首先煞有介事地宣布:欧盟委员会刚刚宣布决议,同意以英语而不是同样候选的德语作为欧盟的官方语言。不过,作为平衡条件,英国政府必须承认英语作为语言在拼写方面尚需改进,欧盟因此准备推出一个五年期的“欧盟英语整改方案”。在第一年,英语中的弱音“c”将全部由“s”替代,“certainly”、“civil”等相应会变为“sertainly”、“sivil”。接下来重音“c”也将被舍弃,由更加形象的“k”代替。文章作者说这样“should klear up konfusion”(可以澄清误解),而且可以让键盘上少一个字母。时至第二年(sekond year),困扰非英语母语人群已久的“ph”将被更加亲民的“f”取代,诸如“fotograf”等单词的应用将节省20%的纸面位置。第三年时,作者相信民众(publik)已经可以接受(aksept)更加复杂的改良,诸如“been”之类单词中无聊的双写缩减成“ben”完全可以成为接近“精确拼写”(akurate speling)的下一步。与此同时,“所有人都会认同语言中垃圾无用的哑音‘e’是可耻的”(al wil agre that the horibl mes of the silent ‘e’ in the languag is disgrasful),应当被丢弃。到第四年,“th”会被“z”代替而“w”被“v”代替。在最关键的第五年,“ou”组合中毫无必要的“o”会消失。作者说:“历经五年之后,我们会拥有一套真正合乎理性的语言。”(after ziz fifz yer,ve vil hav a reil sensibl riten styl.)“不会再有麻烦与困难,我们会发现很容易明白彼此。欧洲统一之梦最终成为现实。”(Zer vil be no mor trubl or difikultis & evrivun vil find it ezi tu understand ech oza. Ze drem of a united urop vil finali kum tru.)但作者最终的结论是:“五年之后,我们会像德国人在最初提案中希望看到的那样:人人都在说德语。”(Und efter ze fifz yer,ve vil al be speking German like zey vunted in ze forst plas.)

汉语的克里奥语时代?

如同拉丁语一样,“学习困难”确实可能成为一种语言作为“外语”流行的实质障碍。在一份据说是联合国公布的“世界上最难学的十大语言排行”,德语位居第七,法语位居第十,在他们之间是第八的挪威语和第九的丹麦语。冰岛语与芬兰语可以料想地分别占据第四与第六的位置,作为甚至比拉丁语还“根红苗正”的古代学术语言代表的希腊语与阿拉伯语,分别高踞在第二与第三的位置也很容易理解,出现在第五位的日语则预示出排名第一位的语言的属性。当中国人抱怨学习其他外语的困难时,其实也应该窃喜自己先天学会了这门号称“世界第一难”的语言。英语有句源自莎士比亚的俚语“It is Greek to me! ”(简直就是希腊语)意思是你的话像希腊语一样让我听不懂。近年在互联网上由此引发出一个段子:“当一个人听不懂另一个人在说啥的时候,他会怎么发牢骚呢?”据说英语、南非土语、葡萄牙语、波兰语乃至拉丁语会将责任推卸给希腊语;芬兰语、法语认为是希伯来语在捣乱,德语和捷克语则喜欢围观西班牙语。有不负责任地圈里转的例如意大利语围观土耳其语、土耳其语围观阿拉伯语、波斯语再度围观土耳其语,但综合总结下来最惨烈地被围观的还是汉语——罗马尼亚语:“Parca e Chineza!”塞尔维亚-克罗地亚语:“To je za mene kineski.”俄语:“Это для меня китайская грамота.”希腊语:“μου φαινεται κινεζικο.”希伯来语:“Nishma c’moh sinit!”按照这个段子的说法,强悍的汉语的最强悍之处在于当它也听不懂时的牢骚是:“简直就是听天书!”

不过,近乎“天书”的难度似乎并没有过多影响汉语在全球分布范围的扩张,近几年尤其如此。或许多年以后,汉语会如同西班牙语一样,成为语言史上“锦衣夜行”的又一特别案例:与法语乃至英语相比,西班牙语从未成为过“传奇性”的语言,但这并不妨碍它携手葡萄牙语占据伊比利亚半岛乃至整个南美洲。另一方面,虽然法语在历史上对英语产生过巨大影响,但20世纪后英语在法语新俚语兴起的过程中反过来扮演了重要角色、使“boss”(老板)、“cash”(现金)与“destroy”(毁坏)等英语词汇逆火排挤掉原有法语对应词汇,与此相似,大批以汉语为母语、英语为日常用语的长期或短暂居民的存在也会对英语产生复杂的影响。英语与汉语看似天壤之别,但在语言学者看来两者不过间隔着一道字母的装饰墙。正如李赋宁编著的《英语史》中多次强调的:英语在它几百年的发展过程中大大削减了词形的变化,逐渐接近汉语和越南语的词形无变化特点,已经成为分析性语言之一。

分析性语言的最大特点就是可以用单词像乐高积木一样拼凑句子。“long time no see”听起来颇为“Chinglish”,却是《牛津英语字典》(Oxford English Dictionary)中正经收录的词条。字典中载:该短句最早出现在美国陆军上尉卓尔能(W. F. Drannan)所著的《平原上的三十一年》(31 Years on Plain)中。按照书中描述,这一说法甚至也可能不是源自中国,而是美国印第安土著自己生造的。当然,也有学者认为这个短句可能最先源自洋泾浜英语,因为“long time no see”纯粹就英语的语法结构而论有严重的不足,但在含义及语法结构上和汉语粤语中的“好耐冇见”以及以普通话为代表的北方方言中的“好久不见”相似。依照后一种理论,这一短句最先是在19世纪经中国移民及其后代进入美国英语词汇、随后由英国的商船及军舰上的船员带入英国英语。编纂过数部英语词典的英国学者帕特里奇(Eric Partridge)注意到,其他同样因此而进入现代英语词汇的洋泾浜英语还有“no can do”(不能做)和 “chop chop”(赶快)。

从语言学角度定义,“long time no see”应该属于“皮钦语”最著名的案例之一。“皮钦语”(Pidgin)意指不同种语言混合而成的混合语。它的特点是词汇量很小,全部从现有语言中借词,没有固定的语法、句法。皮钦语只是语言发展的一个早期阶段,也即在没有共同语言而又急于进行交流的人群中间产生的一种混合语言,属于不同语言人群的联系沟通用的语言。使用皮钦语的人在本族群内或家庭内仍然使用本族群的固有语言,而其新出生的后裔在幼年时会与共同生活玩耍的来自不同族群的同龄幼儿以当地的皮钦语为基础、自发形成新的母语,成为一种称之为克里奥语(Creole Language)的新的社会交际语。克里奥语逐步扩大词汇并形成严密固定的语法,仅需要十几年的时间里就可以发展成为固定下来的完善语言。当年中国上海的洋泾浜英语就是一种典型的皮钦语。“Pidgin”一词甚至本身也来自洋泾浜英语。这个来路暧昧不明的名词首次出现于1850年,最被广泛接受的语源学解释是:它是英语单词“business”的中式误读。

“洋泾浜”听起来似乎已经是一件很遥远的事,不过“I want this Han Baobao”(我想要这个汉堡包)、“No car no go”(没有车就不去了)、“Do you know where is the free woman”(请问自由女神像在哪里)之类新段子的出现又使人怀疑汉语与英语派生的皮钦语是否已经进化到了克里奥语阶段。由于这类段子大量出现在近年移民红火的加拿大,甚至已经有人开始调侃:“未来有一天,加拿大语很可能被定义为:以英语为基础的、受法语影响的汉语方言。”

纯粹从语言学角度来说,或许在最开始的时候会显得粗鄙,但每种优胜劣汰后存活的语言都最终会形成自己的旋律,最终成为抑扬顿挫、起承转合兼备的系统,进而构筑出自己的乐章。一种语言的章法能否流行,和流行歌曲诞生的巧合机遇也没有更多的区别。拉丁语一开始是意大利拉提姆地区的方言,法语最直系的祖先也只是当年罗马军人和小贩使用的拉丁俚语。尽管在随笔集中夹杂了大量的拉丁语引文,蒙田《随笔集》中最著名的一句话还是用法语写的:“Je suis moi-même la matière de mon livre(我自己就是这部书的题材)。”假如说英语现在已经成为全球的通用语,它的成就也与贵族乡绅乃至莎士比亚无关。英国中古时期的民谣说过:“当亚当耕地、夏娃织布的时候,谁是贵族呢?”(文 / 王星) 加拿大法语蒙田曾经莫扎特英语可能英语史印欧语系法语键盘时髦外语德语专业查理二世法语字母莎士比亚那些