芬格斯坦的藏书票—死神的约定

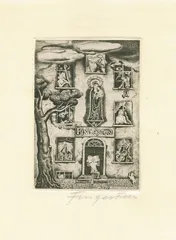

作者:三联生活周刊( 芬格斯坦绘 铜版腐蚀(1920年) )

1972年,芬格斯坦生前的主要资助者吉亚尼·曼特罗(Gianni Mantero,1897~1985)向波兰马尔堡城堡博物馆捐助了100多枚个人收藏的芬格斯坦藏书票,博物馆在这座中世纪古堡里专为这批藏品举办了“芬格斯坦作品回顾展”。时任馆长的雅库布斯卡女士(Bogna Jakubowska)在波兰的《艺术评论》杂志撰文重点介绍了芬格斯坦的生平。雅库布斯卡将画家誉为“20世纪的尤利西斯”。从16岁离家,到只身一人周游四海,从定居柏林,到被迫逃亡米兰,藏书票始终贯穿了芬格斯坦的一生。他的艺术生涯亦可分为两个阶段:柏林时期和米兰时期。1925至1935年间芬格斯坦在柏林制作的约1000枚藏书票与1935至1943年间他逃亡到意大利所制作的500多枚作品,在风格、技法、主题等方面发生着迥然不同的变化。

柏林时期的作品遵循了传统学院派的风格,弥漫着浓郁的古典现代主义韵味。他最常用,亦最擅长的两种版画技法是铜版腐蚀及石版。铜版腐蚀虽然不是表现主义版画中的代表技法,不同于常见的粗犷、抽象的木刻线条,其固有的精细、写实的走刀,腐蚀、擦版出来的渐变效果,颇受芬格斯坦的青睐。在那一时期,音乐、人体、家庭等成为其作品中主要表达的艺术语言。除了为他人设计书票,芬格斯坦亦为自己制作了几十种自用藏书票。这张他在上世纪20年代制作于柏林的书票(见图1),流露出画家在事业蒸蒸日上时油然而生的俏皮、温馨的境界。在芬格斯坦的作品中,极少将自己的形象作为焦点,他多是旁观者。此票中执笔绘画的是头戴面具的斯芬克斯神像,真正的画匠只在一旁观赏。画面下方,天使、画匠间若即若离的生动描绘和上方的画面遥相呼应,俨然一幅艺术之家的幸福写照。

米兰时期的作品在原有技法日渐成熟的基础上增添了画家摆脱禁锢的开放个性,吸收了欧洲同时期其他流派的营养,尝试了结合多种风格的创作理念。在作品中探索人性中的真爱、丑恶,讨论生与死的矛盾现实,在面对世间的灾难、饥荒中,运用文艺复兴时期拉斐尔打破常规的构图来显现画家悲天悯人的情怀。1938年芬格斯坦的第1000张藏书票(见图2)是他创作生涯的里程碑,也是他人生的分水岭。在搬到意大利后,芬格斯坦通过表婶和朋友的帮助租到了米兰的一处还算宽敞的老宅。那是一栋三层的房子,他和儿子住在一层。“屋内空空荡荡,连个像样的家具都没有。”曼特罗回忆,“在那个大开间里,芬格斯坦终日不停地伏案刻画,他的全部画作被存放在一个高大的画柜里。”与儿子相依为命的生活是拮据的,芬格斯坦亦未有过多奢求。他打趣地对曼特罗说:“卖画和书票订单赚来的钱足够家里糊口,若能再买杯小酒已是幸福之事了!”圣母像是书票的焦点,每层楼间的窗户里上演着几幕人间戏剧,“死神”心无旁骛地抽着烟袋,还挂出了“吉屋出租”(Zu Vermieten)的招牌。凌驾于圣母像之上的画匠有点舍我其谁之势。圣母像下刻着拉丁三字经“Ora Pro Nobis”,即“为我们祈祷”。画家虽是犹太人,却不排斥任何异族宗教信仰,尤其是他的后期创作吸纳了更多的新教元素来填补自己灵魂世界的某处空缺。

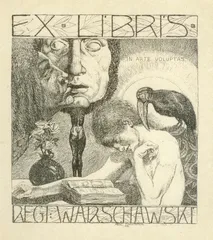

关于芬格斯坦的作品数量也是众说纷纭,因其离世过早,且活跃于那个时期的收藏家大多已过世,所以当下鲜有人能统计出其作品的准确总量。我们唯一可以参考的便是已故德国藏家迪肯编写的《芬格斯坦藏书票目录》,然而,此书所收录的作品不到800张。据说,芬格斯坦在30年的艺术生涯里共创作了近2000张版画作品,1000多枚藏书票。他的好友曼特罗在上世纪70年代的回忆录中提到他所收藏芬格斯坦在柏林制作的作品上从未刻入作品编号(版画或藏书票中常用的拉丁文“Opus”,多刻于画面内),直至芬格斯坦来到意大利后制作了第1000枚作品(见图2),在此票的右下方可清晰见到“Opus1000”,即“第1000枚作品”的编号。但这一提法略失偏颇,在1915年芬格斯坦制作给里吉·沃沙华斯基(Regi Warschawski)的书票(见图4)下部清楚地刻着“Opus15”字样,即第15枚作品。以作品编号统计,可以一直追查到画家为范·威斯(Van Wees)制作的第1169枚书票,加上其余750枚没有刻入作品编号的藏书票,藏书票的总量约1500张。再将250枚贺卡、生日卡、邀请函等全部作品整合起来应超过了2000张。这与民间流传的2000张的数字基本吻合。

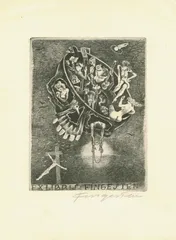

战争开始后,意大利通过了反犹太宪法。1940年10月,芬格斯坦被捕并关押在特拉莫省(Teramo)的特伦托集中营(Tronto Camp)。在即将被押往集中营的前夕,画家隐约预知了自己的命运,他将“耶稣受难”和“诺亚方舟”两个宗教故事融入了这张书票(见图3)。作品再现了画家“理想”的集中营生活。十字架上的耶稣是灵魂救赎的象征,骷髅应是死神的代言,但在这里又是挽救生命的诺亚方舟。承载着生命的骷髅在星空中毫无目的地遨游着,有人开怀畅饮,有人忘情歌唱,有人谈情说爱。事实证明,意大利的集中营生活并非是我们脑海里反复呈现的“奥斯维辛集中营”的炼狱惨状,那里没有毒气室,即使条件艰苦,犹太人乐观的天性和极强的适应能力使得他们自发地形成了自己的“小社会”,直至获得自由后,因无家可归,他们中大部分的人依旧留守在那里继续生活。在1938年《死亡之舞》组画问世后,芬格斯坦的作品中多少会含有他对所处的时代一面反抗、一面妥协的无助。自那时起,他已与“死神”许下了约定。

( 芬格斯坦绘 铜版腐蚀(1938年) )

( 芬格斯坦绘 铜版腐蚀(1938年) )

1939年,曼特罗被迫参军,这也使他有机会去集中营里探望久别的老友。“我听说芬格斯坦被关在南部的犹太人集中营,我的部队恰好被派到卡拉布里亚(Calablia)驻扎。”曼特罗说,“在集中营见到他时,他看起来气色不错,而且尤为庆幸在那里他不会被外界打扰,可以专注创作。”在芬格斯坦的营房里,曼特罗看到了两大箱宗教题材的画作,他试探着问过老友的创作缘由,但未得到直接答复,大约是因为芬格斯坦有着一贯谦逊的处事态度。就“铜版技法创作”而言,因集中营内的条件极其有限,无法满足对软硬件要求甚高的铜版技法,芬格斯坦便就地取材,利用香烟盒里的锡纸和有限的油彩为曼特罗和伯塔(Giovanni Bota)两位挚友制作了很多“简单”的藏书票。尽管一切从简,仍有100枚藏书票作品在这一时期诞生。作为平日靠为他人设计藏书票过活的落魄艺术家,芬格斯坦在最艰难的时刻未开口向老友们索要分文。曼特罗多次要给予他物质上的救助,都被婉言拒绝。曼特罗说,他只需要足够的空间和时间沉寂在藏书票的世界,其余亦无关紧要。

1941年11月13日,芬格斯坦被转移到加布里的菲拉蒙迪-塔西亚集中营(Ferramont–Tarsia Camp),那里的生活条件更加恶劣,食物供给不足,医疗、卫生条件极差。芬格斯坦在转场的途中把自己的版画工具箱丢在了路上。翌年夏天,他染上了疟疾,无力再动笔写信、作画。1943年9月14日,在意大利与盟军签订停火协议后,英军进入意大利解放了菲拉蒙迪-塔西亚集中营。当曼特罗再次来到集中营看望朋友时,发现那间营房已被腾空,却不见芬格斯坦的踪影。“典狱长”说芬格斯坦被英军轰炸时的弹片击中,后被送到克申扎(Cosenza)的医院抢救,因伤口感染,不幸于1943年10月8日去世。曼特罗令部下选用上等的材料为芬格斯坦修筑了墓碑,并亲自将好友的遗体安葬在意大利塞里萨诺(Cerisano)小镇当地的一处公墓。

( 芬格斯坦绘 铜版腐蚀(1940年) )

( 芬格斯坦绘 铜版腐蚀(1940年) )

30年后,曼特罗在回忆录中写道,芬格斯坦是一位不知疲倦的工匠,一位全能的画师,还是一位善良、天真的幽默大师。他时而是插画家,时而是肖像画家,他既是版画家,亦是油画家,可他终归是为藏书票而生。藏书票包含了芬格斯坦的生命全部,若将这书中精灵从他的“艺术传记”中抹去,留下的大底是一片空白。无论在西方还是在东方,他的名字或早被人遗忘,或从未被提及,也许他的生命仅是为这冷门艺术而轻描淡写的。

在英国“帝国战争博物馆”(Imperial War Museum)庞大的胶片影像档案库里存有一段长约4分钟的无声纪录片。那时,英军刚刚解放了菲拉蒙迪-塔西亚集中营,为了宣传盟军正义之师的形象,芬格斯坦作为艺术家的代表特邀出现在影片中。营房外的空地上,身着白衣的芬格斯坦被好奇的孩童簇拥着,他手握调色板,一边叼着烟卷,一边挥笔作画,时不时甩开被微风吹乱的白发。这也是现今我们所能找到的唯一的关于画家的视频资料。芬格斯坦那十几秒霎时闪过的影像永久封存在了人们的记忆里。无人会料想在获得自由后的几天,他就赴约去见了“死神”。

( 芬格斯坦绘 石版(1915年) )

( 芬格斯坦绘 石版(1915年) )

(文 / 子安) 约定死神画家藏书票格斯坦