施隆多夫和他的电影人生

作者:陆晶靖 ( 沃尔克·施隆多夫 )

( 沃尔克·施隆多夫 )

今年73岁的施隆多夫在童年经历过“二战”的最后时光。1944年一颗炸弹落到他家的阁楼上,门窗都被炸飞了。他注定将离开这里。几个月前,他的母亲在二楼煮地板蜡,一颗火星引燃了整个厨房,液体的地板蜡变成了喷射的火舌,于是他在剩下的岁月里只能依靠照片来怀念母亲。后来,在拍《铁皮鼓》的时候,他让绝望的奥斯卡徒劳地砸着厕所门,在门里他的妈妈一条又一条地吃着生鱼,中毒而死。不久美国兵的吉普车和坦克开进了黑森州,6岁的施隆多夫很喜欢他们,和他们交上了朋友,成年人的恐惧在孩子们看来无法理解。他很快就学会了英语,还用一些没用的东西换来了咖啡和食品。他学会的这门语言将在未来帮助他和阿瑟·米勒以及达斯汀·霍夫曼交流,使他以一种极佳的状态拍出《推销员之死》。他似乎在自己还没有意识到的情况下就为未来的导演之路做了一些准备,到了中学的时候,他已经感觉到学校教育没有什么意义,所有一切都是德国文化中市民生活那一套。他不喜欢《白马骑士》和《智者纳坦》,又转向了存在主义。他读萨特的《恶心》的时候还不到15岁,他记得一次家庭出游,当时所有人都挤在狭窄的小船里,他想这真是萨特所说的地狱。

他逃离家乡的愿望在法国的布列塔尼实现了,他在那里找到了一所寄宿学校继续他在家乡的学业。之前在德国,电影厂的经理对他父亲说:“医生先生,别让您的儿子不开心,最好还是让他学点儿正经营生吧!”而在法国他可以自由地看电影,当时的法国和德国不一样,电影属于艺术。几个月后,他已经学会了法语,到他高中毕业那年,他选修了哲学课,还参加了一个法国中学生大奖赛,得了第一名。当地的报纸登出了他的照片,旁边写着一行小字:两年前,他还一句法语都不会说。他每天不停地看各种电影,并且还给德国电影翻译对话,有一天他在翻译里芬斯塔尔的《意志的胜利》时,有人一把抢过他的话筒愤怒地喊道:“我们这儿是电影博物馆,不是宣传机构!”这时他意识到,自己毕竟还是一个德国人。

他终于慢慢地融入了法国的电影圈子,到他21岁时候,他成了让-皮埃尔·梅尔维尔的学生,第一次当上了副导演,在他和新浪潮导演学习了一阵后,又和阿伦·雷乃合作了一把,这回他是《去年在马里昂巴德》的副导演。到施隆多夫25岁那年,他决定自己拍一部电影。他在法国生活了很多年,当然想和他的老师、那些新浪潮导演们拍类似的片子,但人们却越发强调他是一个德国人。施隆多夫说:“我有时候喝一杯啤酒,人们就会说,啊,你喝啤酒,这很德国。虽然我99%的时间里都喝葡萄酒,但没人在意。”于是他不得不回到自己的国家,拍一部德国电影。这就是他的处女作、改编自奥地利作家穆齐尔小说的《青年托尔勒斯》(Der junge T?rless)。电影讲述了一所寄宿学校里发生的故事,一个叫巴齐尼的学生偷钱被另外两个学生发现,他们以此来胁迫和折磨巴齐尼,一个人从肉体上折磨巴齐尼,另一个则利用这个可怜虫来测试他关于疼痛敏感性以及催眠的理论。托尔勒斯始终是一个旁观者,他从冷静地观察到手足无措,最终愤怒却无济于事,这似乎在暗示纳粹时期知识分子先是自命清高后来终于发现为时已晚的命运。年轻俊美的马修·凯利尔扮演托尔勒斯,他把托尔勒斯的柔美、傲慢、自恋和严肃都诠释得很好,后来他又在施隆多夫的《死刑》里出演过。

这部处女作呈现出惊人的成熟,施隆多夫由此定下了冷静、克制并且充满力量的电影基调。马克斯·弗里施(Max Frisch,瑞士著名作家)说,他要写很多页纸才能表达的内容,在电影里一个10秒钟的特写就能表达出来,而这正是施隆多夫能够精确把握并加以表现的方面。在与玛格丽特·冯·特罗塔(Margarette von Trotta,演员、编剧,后成为德国著名导演)结婚后,她成了施隆多夫的专用女主角,主演过改编自布莱希特作品的《巴尔》和其他几部电影。但施隆多夫又一部极其成功的作品《丧失了名誉的卡特琳娜》没有用她,而是起用了安吉拉·文克勒,她此后还在《铁皮鼓》中扮演奥斯卡的妈妈。《丧失了名誉的卡特琳娜》改编自海因里希·伯尔(Heinrich B?ll,德国作家,获1972年诺贝尔文学奖)的同名小说。伯尔在写作这篇小说前呼吁德国宽容对待左翼激进组织,遭到许多人尤其是以《图片报》为代表的小报的谩骂。施隆多夫用一部充满张力的电影回击了这一切,在电影末尾,卡特琳娜忍无可忍地刺死了无所不用其极的小报记者,葬礼的画面上,影片打上了几行字幕:“故事里的人物和情节是作者创作的,如果对片中某些记者行为的描绘和《图片报》的所作所为相似,这不属于作者意图,也不属于巧合,这是不可避免的。”字幕来源于伯尔原作。比利·怀尔德后来看了这部电影,写信给施隆多夫说:“我想这简直是自弗里茨·朗(Fritz Lang,德国早期电影大师,代表作为《大都会》)以来最为优秀的德国电影。”

接下来施隆多夫拍了一部黑白电影《死刑》,改编自法国作家尤瑟纳尔的小说《一枪解千愁》。这也是他当时的妻子玛格丽特·冯·特罗塔作为演员的最后一部电影。施隆多夫在玛格丽特和主人公索菲之间发现了共同点,认为这两人都有一种绝对的热情,这种情绪有时甚至会升华为自我毁灭的力量。女贵族索菲爱上了军官雷蒙德,但同时她同情俄国革命,在政治上站在雷蒙德的对立方。她隐瞒了这个秘密。而雷蒙德也有一个秘密,即他是一个同性恋者,爱上了索菲的弟弟。索菲得知真相后刻意求死,参加了游击队,后来被雷蒙德枪决。施隆多夫后来说,这部电影是关于一个女人的视觉,因此他刻意用黑白胶片来拍,认为这样能使观众不会因为彩色元素过多而忽略主角细微的心理感受。影片上映后,尤瑟纳尔开始表示很满意,但随后又来了一封信声称电影让她很不高兴,据说玛格丽特的女权主义者身份也让她很介意。后来玛格丽特去纽约拜访她,尤瑟纳尔也总是不愿见面,那段时间,陪伴了她30多年的同性伴侣格蕾丝去世了。

( 德国著名演员、编剧、导演玛格丽特·冯·特罗塔 )

( 德国著名演员、编剧、导演玛格丽特·冯·特罗塔 )

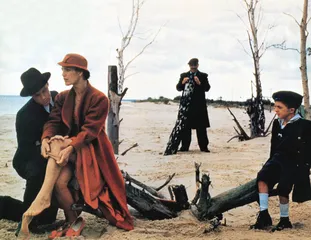

第二年施隆多夫就开始拍《铁皮鼓》。格拉斯的原作写于1959年,此时距离书的出版已经过了18年。严酷的现实是这本书在德国国内已经不流行了,但美国人有兴趣,格拉斯回忆说不断有美国人来找他,表示渴望把书拍成电影的心愿。但这些美国人不得要领,一次一个美国制片人和格拉斯聊了约一小时后问,能不能把奥斯卡是侏儒这点改掉,作家想也没想就把他轰了出去。施隆多夫当然是合适的人选,他在拍摄这部电影的时候克服了资金、技术以及来自合作方的种种困难,而在此之前他并没有拍这种大制作的经验。戴维·本内特表演的奥斯卡征服了所有人,配角的表现也无懈可击。格拉斯看完这部电影后说:“我完全忘记了那本书,而是看了一部电影,我想可以把它叫作一部现实主义的童话。真的看了两个半小时吗?”施隆多夫如释重负,此前格拉斯很少发表意见,令他十分紧张,此刻他才意识到格拉斯的沉默是因为他害羞的性格。不过电影只拍到奥斯卡改变想法决定长大并回到德国,小说的后半部还没有拍,此后的几十年里施隆多夫一直想拍《铁皮鼓2》,遗憾的是一直没能开机。《铁皮鼓》取得了巨大成功,先是在戛纳击败了科波拉的《现代启示录》摘下了金棕榈奖,然后又是奥斯卡最佳外语片。至于这部电影的水准,施隆多夫曾经说过他想接续上弗里茨·朗以降的德国电影传统,《铁皮鼓》帮他做到了,他现在是世界闻名的大师了。

就像他在获奖后想的那样,施隆多夫这时可以利用声誉带来的自由,做一些自己想做的事情了。他之后的一部电影叫《错误的证人》(Die F?lschung),讲述一个驻黎巴嫩的德国记者对自己职业的反思。这个构思来源于他的一位亲自去黎巴嫩调查过的作家朋友,他说:“这些人每隔四天就飞到贝鲁特,住在最好的宾馆里,飞快地往汉堡发送传真文章,报道大屠杀、阿拉伯人、犹太人和巴勒斯坦人,好像用这些事先堆砌好的文字就能反映出某种现实。”在把《追忆似水年华》的第一卷《在斯万家那边》搬上银幕后,施隆多夫终于在1984年来到了美国,阿瑟·米勒、达斯汀·霍夫曼和约翰·马可维奇在等待他。与《推销员之死》的世界声誉不相称的是,这部影片是一部小成本制作,大部分拍摄都在室内完成。施隆多夫非常喜欢和阿瑟·米勒的合作,这次异常顺利的拍摄带来的是一部令作家和观众都十分满意的电影。此后施隆多夫一直在美国拍片,直到他在飞机上听到柏林墙倒塌的消息,才决定返回德国。

( 电影《铁皮鼓》剧照 )

( 电影《铁皮鼓》剧照 )

他晚年在德国拍摄的电影里最值得一提的是《第九日》(Der Neute Tag)。这个电影的灵感来源于一位牧师的日记,纳粹把他从集中营里放出来,给了他九天的假期,一位学过神学的军官企图用这段时间说服他,让他代表卢森堡的全体牧师向纳粹效忠。军官和他关于犹大是否属于神之意志的辩论动人心弦,如果没有犹大的背叛,耶稣岂不是不能完成以身为世人赎罪的行为吗?最终牧师坚持住了自己的信仰,返回了集中营。这部电影是充满思辨色彩的佳作,不过上映时却因为片商不信任观众的水平,推迟了数年才播出,并且放映时间还放在半夜。2007年,他还尝试过一部类似公路片的《乌尔詹》(Ulzhan),一个法国人放弃一切到哈萨克斯坦漫游,希望在旅途中死去。这部电影倒很像另一位德国著名导演维姆·文德斯的风格,但更神秘。按照他自己的说法,这部电影是一场冥想,关于过去以及我们人类留在地球上的垃圾:大流士时代的坟墓、丝绸之路的商队、斯大林时代的劳改营、油田、被污染但依然壮丽的风光。在影片最后,男主人公站在哈萨克斯坦最高的山峰上,影片没有告诉我们他是否能够活着下山。

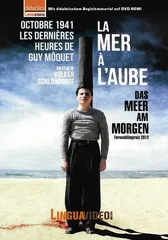

也许到了晚年,人就会喜欢回忆,喜欢那些神秘而悠远的东西。但即使如此,《乌尔詹》和他最新的一部《海的黎明》(Das Morgen am Meer)也依然充满力量和智性的光辉,他坚持了一辈子有尊严的电影。他有时候也会伤感,就像他在拍《推销员之死》的时候说的那样:“这个剧本让我感动得流下泪来。难道我不就是威利·洛曼吗?我前往世界各地,为了推销自己的商品,却很少能卖出去什么,但是却能给自己描绘出一幅美好的幻象?我眼前浮现出一条长长的黑暗的走廊,贴着蜡墙纸,一个小个子男人出现在走廊尽头,一个剪影,拖着两个装满了剧本的箱子,预感到没有什么好结果……”

( 电影《铁皮鼓》剧照 )

( 电影《铁皮鼓》剧照 )

幸好,至今为止一切都好。

三联生活周刊:你在自传里提过,你的父亲很不喜欢你的电影(比如《青年托尔勒斯》),认为它们令人反感,这种情况一直到了《铁皮鼓》成功后仍未改观。我想他能够代表一部分观众。你是不是认为电影应该刺激观众而不是迎合他们?在你的期待视野里,观众应该是什么样的?

( 《铁皮鼓》原著小说作者、德国作家君特·格拉斯 )

( 《铁皮鼓》原著小说作者、德国作家君特·格拉斯 )

施隆多夫:我没想过在视觉上去刺激观众。在我看来,刺激观众和使他们震惊是两回事。我不想刺激他们的眼睛,但我愿意唤起他们的注意力,使他们留意到电影里的细节,进而思考。总的来说,我的电影还是比较传统的,有冲击力,但不像有些现代艺术那么强烈。如果观众受到过度的刺激,就会产生抵触情绪拒绝再看下去,这对我来说也挺难堪的。当然,许多艺术家表达的方式强烈而独特,例如凡·高,他画的向日葵充满张力,在当时肯定也激怒了不少人,但那就是他眼中的向日葵,他只是如此表现出来,并不是有意要刺激人们的感受。我的父亲觉得《青年托尔勒斯》令人反感,他甚至曾经想办法阻挠这部电影的拍摄,但穆齐尔的这个故事在我眼中就是这样,那就是我眼中的托尔勒斯。我在法国的寄宿学校生活过一段时间,在这部电影里融入了我个人的经验,这样拍摄是完全真实的。但《铁皮鼓》是个例外,我确实想要使得画面具有一定挑战性,这种刺激感是来自原作的。在很多国家的传说里,侏儒是具有魔力的,有些很可爱,有些则是邪恶的。君特·格拉斯的小说选择了一个侏儒作为主人公,本身就对读者形成了刺激和挑战,因为极少有小说会选择一个侏儒、一个文明世界的局外人作为主人公。奥斯卡刺激了人们对童年的刻板印象,童年不是纯洁无辜的,也充满了邪恶。

三联生活周刊:奥斯卡的身高使他永远处于一个窥淫的位置。

( 1979 年9 月14 日,施隆多夫(右二)在巴黎圣日耳曼德佩区留影 )

( 1979 年9 月14 日,施隆多夫(右二)在巴黎圣日耳曼德佩区留影 )

施隆多夫:没错,但所有儿童都处于这个位置。当父母们坐在桌边谈论的时候,他们可以钻到桌子下面看见不上台面的东西。窥淫癖当然是性变态的,他们故意隐藏起自己,只对色情感兴趣,但奥斯卡不完全是这样,他和别的儿童一样充满好奇。在这个意义上他不算是窥淫癖,他更像一个间谍,一直在寻找成年人生活的意义。

三联生活周刊:有些德国媒体称你是“拍摄文学作品的教皇”,因为你的大部分电影都改编自文学作品。即使在德国,这也是极其少见的,你为什么要这么做?

( 电影《海的黎明》海报 )

( 电影《海的黎明》海报 )

施隆多夫:我很早就开始尝试拍电影,但没有上过什么正经的导演学校,基本都是靠自己摸索。《青年托尔勒斯》里发生的情况和我在寄宿学校的经历很类似,托尔勒斯那种如同观察者般凌驾的态度使我产生了共鸣,我想既然穆齐尔都已经写好了,我可以拿来用,那为什么不呢?在随后的数年里我也渐渐明白了,我自己写的剧本效果不可能有那些改编自文学作品的剧本好。我觉得我需要一个和作家进行对话的过程:先是看完一本书,然后渐渐把它消化成自己的一部分,在一段时间后,我就可以根据这本书来拍电影了。原小说越难,拍成电影的效果就越好,困难的小说会刺激你的想象力和知识结构,使你呈现出最好的状态,这是一个自我挑战的过程。

三联生活周刊:在你的自传里有这么一段,比利·怀尔德看了《丧失了名誉的卡特琳娜》之后,提了一个建议:电影应该拍“一个简单背景下的简单故事”。你这么说,是不是不同意他的看法?

( 电影《青年托尔勒斯》剧照 )

施隆多夫:这个建议令我印象深刻,但我也就是听听而已。在我生命中某些时刻,总是有一些特别的故事来打动我。比如《青年托尔勒斯》的故事可能不会让45岁的我感动,但我当时却感到强烈的冲动要把它拍成电影。当我到中年的时候,我可能会被另外的故事打动,因为我有了孩子,我开始关注家庭和自我牺牲以及其他的东西。重要的不是什么样的背景和什么样的故事,而是你在生命的什么阶段关注什么,被什么打动。我必须承认,文学对我来说是很好的治疗手段,帮我渡过了很多难关。拍摄《丧失了名誉的卡特琳娜》的时候,我正热衷于社会活动和政治,我觉得有必要说点什么。

三联生活周刊:《丧失了名誉的卡特琳娜》来源于海因里希·伯尔的小说,伯尔是你合作过的第一位作家,你说过你和活着的作家都很合得来,明显比翻拍已去世作家要好,这是为什么?

( 电影《第九日》剧照 )

( 电影《第九日》剧照 )

施隆多夫:和作家们的交谈令我受益良多,比如和阿瑟·米勒的合作是我最愉快的一次,他对于威利·洛曼这个人物的内涵的讲述极大启发了我。1983年,阿瑟·米勒来过北京参与话剧《推销员之死》的排练,他没有带任何导演,甚至自己当了导演,结果他和中国演员合作得非常成功,关于这段经历他自己还写了本书。所以我觉得,作家的话是特别重要的。不过,即使克莱斯特(Heinrich von Kleist,1777~1811,德国著名作家)还活着,并且我能和他交谈,我也不应该把《米夏埃尔·科尔哈斯》拍成电影,这个小说当然写得很好,但我和它没有那种内在的亲和力,我很喜欢执著甚至偏执的米夏埃尔·科尔哈斯,但我自己一点儿也不偏执。所以,如果作品不适合我,作家是否活着也不是很重要。

三联生活周刊:你在书里提到过一个叫《脑中刀》的剧本,这个剧本因为《丧失了名誉的卡特琳娜》带来的影响不得不搁浅了。它说的是一个脑部受伤的人从单个词汇开始重新学习语言,在这个过程中发现语言携带了很多意识形态。这个故事非常吸引我。另外,英格伯格·巴赫曼(Ingborg Bachmann,著名奥地利女作家)也写过一个类似故事。如今它还有可能被拍成电影吗?

施隆多夫:当时我是制作人,确实受到了很多的压力,因为人们觉得《卡特琳娜》支持了恐怖分子,所以西德广播电视台打算放弃和我们合作。但我的合作伙伴莱因哈德·豪夫最终还是拍成了这部电影,而且如同计划中那样,布鲁诺·岗茨和安吉拉·文克勒担任了主角。电影非常成功。我后来去拍了另一部电影《德国之秋》。

三联生活周刊:在拍摄《铁皮鼓》之前,你去伦敦和美国人谈投资的事,当时你下决心在谈判中“保卫一部德国电影”。在这部电影的语境里,“德国”指的是什么?

施隆多夫:“德国艺术”这样的话题经常会被讨论,在音乐上是巴赫、贝多芬代表的那种德国,而在绘画上人们则会想到卡斯帕·大卫·弗里德里希(浪漫主义画家)或者是马克斯·贝克曼(表现主义画家)等人,对我来说,“德国艺术”意味着我们的艺术中那些怪诞的甚至是野蛮的元素。格林童话就是一个很好的例子,把狼的肚子剖开填满石头,然后还像做手术一样缝上,这难道不怪诞吗?这在法国和意大利的文化中是很难想象的。很多人可能觉得欧洲各国的文化都差不多,但是对我来说还是差别很大的。在这一点上,君特·格拉斯的小说是非常杰出的,这种没有提纯和雕琢过的艺术手法,以及对于童年的野蛮性的描写,让它呈现出一种木雕般的粗糙感。

三联生活周刊:在世界上大多数地方,对于德国文化的印象还停留在巴赫、康德以及包豪斯等等崇高和优美的事物上。

施隆多夫:对,这当然是德国文化中非常重要的方面,但在20世纪初德国的表现主义艺术家们就意识到要告别学院派那些已经成为俗套的绘画和雕塑,从传统日耳曼的民族感情里发展出具有现代意识的艺术,他们当时成立了一个名为“桥”的非常有影响的美术社团。可能对许多人来说,以表现主义为代表的德国艺术仍然是陌生的,但对我来说……因为我在法国上学,在那里度过了少年和青年时光,我清楚地意识到德国和法国相比,在文化上显得多么“野蛮”。法国文化的那种精致而优美,德国是无法比拟的。

三联生活周刊:这种怪诞和野蛮在文学上就表现为类似戈特弗里德·本恩(Gottfried Benn)那种诗歌,当然那也是很好的艺术。

施隆多夫:对!就是这个意思,他的诗我也很喜欢。

三联生活周刊:《铁皮鼓》产生了难以估量的影响,可以说书和电影改变了君特·格拉斯和你的人生。另一个人的人生也被剧烈地改变了,就是饰演奥斯卡的戴维·本内特,他后来说过,这个角色对他来说就像一个诅咒。你呢?对你来说,这部电影也是诅咒吗?我记得你曾经抱怨过,不管拍了多少电影,人们总是只和你提起《铁皮鼓》。

施隆多夫:(笑)我确实抱怨过。但我很享受这种改变,君特·格拉斯也是。我得承认这不是诅咒,我一生中可能很难取得比这更大的成功了。当然,这个成功如此之大,在别人看来,我一生中其他的电影都黯然失色,这很艰难,然而正是由于这个成功,我获得了很多机会,很多门因此而对我敞开,其实我应该知足了。但戴维·本内特不一样,拍《铁皮鼓》的时候他才11岁,从没想过以后要当演员,但如今他40岁了,在他的演员生涯里,再也没有一个角色能够超越奥斯卡,这让他很痛苦。我们的关系很好,前几年我在哈萨克斯坦拍了一个电影(《乌尔詹》),他在里面演了一个类似萨满教巫师的人物,他发挥得很好。

三联生活周刊:你之前拍了很多和政治有关的电影。有影评说,你在拍《乌尔詹》的时候已经厌倦政治,这部电影更多是关于冥思和形而上学的。你同意这种说法吗?

施隆多夫:对,这部电影和哈萨克斯坦的政治一点儿关系都没有。我不敢说形而上学,但我确实尝试在这部电影里追求一种诗意的东西。

三联生活周刊:但一部电影真的能和政治一点儿关系都没有吗?

施隆多夫:这很难说。你也可以这么说,生活中的一切事物都是政治。在不同的角度看来,爱情故事也可能是政治的,现在有许多哲学家和人类学家已经证明了这一点。艾娃·伊露斯(Eva Illouz,以色列社会学家)就说,爱是一种商品,人们都期待从别人那儿换来点什么。要是交换没实现,人们就像白花了钱一样懊恼。即使共同生活在一起,二人世界里依然充满政治。

三联生活周刊:如果观众或者批评家对于某部电影的理解和你自己不一样,你会不高兴吗?

施隆多夫:当然不会!电影一拍完,它就属于所有观众和批评家。亚历山大·克鲁格总说,电影只存在于观众的大脑里。每个观众看待电影的角度都不同,会有不同反应,批评家之间也有不同的解读,这很正常。

三联生活周刊:有些批评家从爱德华·萨伊德的东方学理论出发,认为《乌尔詹》里乌尔詹这个女性形象是西方视野里东方世界的人格化表达。影片男主角查理,一个法国人,厌恶充满欲望和金钱的西方世界,独自来到东方寻找一些精神上的东西,在这里遇到了会说法语并愿意跟随他的女主角。这是对东方的一种刻板印象(stereotype),你怎么看待这个问题?

施隆多夫:这种刻板印象确实存在。19世纪,在谈到东方和非洲的时候,西方人总是想到女神、梦幻世界以及玄学这些东西。这些东西在今天也被投射到中国身上,今天我们对于中国的看法也由刻板印象所组成,即使中国的很多城市已经非常现代化,还有些人认为中国是清朝那个样子。刻板印象似乎是很难避免的,自从马可·波罗的时代就开始了。

三联生活周刊:《乌尔詹》里戴维·本内特扮演的萨满很有意思,他还有个职业是“贩卖语词的商人”,你是怎么想到这个角色的?

施隆多夫:是让-克劳德·卡里埃尔,我的剧本作家想到的。他曾经和彼得·布鲁克(Peter Brook,英国著名戏剧及电影导演)用数年之久合作把印度史诗《摩诃婆罗多》改编成戏剧。他当时就想在电影里设计这样一个角色,一方面他是个童话讲述者,另一方面他又是个骗子。在某种意义上,这个角色也暗示了电影的功能,电影讲述童话,贩卖梦想,就和他一样。

三联生活周刊:你的自传书名是《光·影·移动》,似乎拍摄的过程都得到了强调,那么,故事或者说情节在你看来应该处于什么地位?

施隆多夫:在很长一段时期内,我拍电影的时候基本不想故事,电影拍完后,如果别人问我,谁在什么时间地点和谁发生了什么事,我基本上说不出来。如今情况好一点了,不过我也不能完全说清楚。我最关心的是画面和声音,因此我可能在许多时候忘记了去关注故事,我当然知道故事对于电影来说是极其重要的,如果没有故事,人们根本不会去看这些画面,但是……如果有好的剧本作者,他能提供出很好的产品,我就感到很幸运,因为我可以只专注于画面,我很清楚讲故事不是自己最擅长的方面,因此我总是去改编文学作品。

三联生活周刊:你在拍《第九日》的时候说过,要最大限度避免那些类似情节剧(melodrama)的东西。你是怎么做的?有什么原则吗?

施隆多夫:很大程度上这要靠演员们的努力。当然,摄影机也扮演了很重要的角色,比如拍摄角度要和人物的眼睛齐平,不刻意用那些强调戏剧性和暗示的道具,但最重要的还是演员的表演。他们作为集中营的犯人,不可能夸张地表演,他们的行动是呼吸,迈出一步,再迈出一步。他们不得不最大限度地节约能量的消耗,周围的一切都必须与此配合,在场景的安排上也不宜体现出强烈的戏剧性。电影的主演乌尔里希·马特斯说,作为演员他常常在不同的场景里变换不同的表演技巧,但在这部电影里,他必须忘记一切技巧,他要成为这个人。

三联生活周刊:1990年你把玛格丽特·阿特伍德的《女仆的故事》拍成了电影,当时的编剧是哈罗德·品德。你怎么看待女权主义?这部电影和玛格丽特·冯·特罗塔(著名导演,最新作品为《汉娜·阿伦特》,也是施隆多夫的前妻,女权主义者)有关系吗?

施隆多夫:在20世纪60年代,女权主义流行起来的时候,玛格丽特·冯·特罗塔还是我的妻子。一开始我当然是女权主义的受害者(笑),但后来她使我改变了看法,我开始关心女人的权利和想法,充满兴趣地尝试从女权主义的角度去看待问题。最显著的例子就是电影《死刑》(Der Fangschuss),电影的主角是一个坚强、独立的女性,当然《女仆的故事》(The handmaid's Tale)也是,但那部电影不仅仅关于一个女性,里面掺杂了更多的政治元素。好吧,我现在是一个后女性主义者。我们都是人,可以互相理解,就不要那么咄咄逼人富有攻击性了。我很高兴玛格丽特教会了我女权主义,但我也同样高兴我自己消除了这种影响,在我身上达成了某种平衡。问一句,你为谁写这篇报道?

三联生活周刊:我们不是一家电影杂志,也没有很强的政治倾向,非要比较的话可能和你看过的《明镜》周刊比较类似。你现在是不是不相信记者了?你都拍了《错误的证人》(Die Faelschung)和《丧失了名誉的卡特琳娜》那样的电影了。

施隆多夫:(笑)反正我没有以前那么相信了。德国有些记者脑子里只想着写报道卖钱,于是整天想着发现一个大丑闻,甚至不惜去窃听别人的电话。有些事实也被夸大了,信息业变成了信息娱乐业。小报记者写的都是编辑部认为好卖的内容,而不是他自己真正看到和感受到的。

三联生活周刊:你看过齐泽克的《变态电影指南》吗?

施隆多夫:我知道他,就像艾娃·伊露斯那样,他是一个先锋哲学家。

三联生活周刊:你认为电影和哲学的关系应该是什么样的?你在书里还提到过,你的朋友阿纳托尔·道曼(Anatole Dauman,电影《去年在马里昂巴德》的制片人)很喜欢拉康。

施隆多夫:如果说电影只有动作片、廉价的爱情故事和惊悚片的话,这不是我心目中的电影。真正的电影是有“意义”的,它应该向观众传递不同的人的体验,让他们时刻体会并思考人生的意义。为什么我会在这里?为什么我会被一些事物打动,又对另一些感到厌恶?对于这些宏观的问题,电影也能够给出回答,但不是哲学那种方式,不是抽象思考和概念,而是通过情感。我是认同艺术的“净化”作用的,在舞台和银幕上,有些人会死去,他们的死使我们震惊,唤起我们心里隐藏的、在日常生活里无法感受和表现的部分。我最近在读C.G.荣格的书,我没有选择弗洛伊德而是选择了他,他的学说像是心理学和哲学的混合,我很喜欢他关于“原型”和“集体无意识”的说法。我也开始思考自己的梦,它们是我自己的一部分。艺术和观众的关系是不是也是如此呢?电影可比梦的感觉强烈多了,观众走进影院,不知道将要发生什么,但他们身上有些东西会被唤起,他感受到了情感,但不知道自己身上发生了什么。这就是电影形而上的任务。

三联生活周刊:你在1999年的《明镜》周刊上写过一篇文章,里面说到在20世纪60年代到80年代之间,本土电影、欧洲其他国家的电影和美国电影在德国电影市场各占三分之一,但到了90年代,90%的电影都是美国电影,这种情况如今改观了吗?

施隆多夫:一点儿也没改观。所以我觉得,现在最重要的就是促进本国电影发展,也包括戏剧以及其他艺术,我本人也参与宣传,否则在美国电影和文化面前就会毫无抵抗力。我相信中国也面临着同样的问题。

三联生活周刊:确实如此。那么在这样一个全球化和互联网的时代,导演们应该做点什么?

施隆多夫:我做的那些事以现代的眼光看来可能是过时了,时代已经远远跑到我的前面。人们不像过去那么需要艺术,做的大部分事情都和电脑以及互联网有关,这是个大问题。我对互联网的理解很肤浅,但我想观众是一个共同体,他们总会需要在某些时候走出来到电影院坐坐而不是一个人在家对着电脑,所以电影还是有用的。生活是悲哀的,但人们和自己类似境遇的人在一起的时候会感觉开心些。

三联生活周刊:所以你还是乐观的。

施隆多夫:(叹气)是啊,在公开场合是。(文 / 陆晶靖) 多夫文学施隆奥斯卡施隆多夫铁皮鼓恐怖电影人生第九日奥斯卡电影死刑中国电影推销员之死电影剧情片法国电影三联生活周刊