事实核查:大数据时代的新角色

作者:丘濂 ( 2010年7月26日,“维基解密”网站创办人阿桑奇在伦敦召开记者会,公布7.7万份驻阿富汗美军作战行动的机密文件 )

( 2010年7月26日,“维基解密”网站创办人阿桑奇在伦敦召开记者会,公布7.7万份驻阿富汗美军作战行动的机密文件 )

对于《明镜》的事实核查员博托特·亨格来说,他的工作内容在2010年参与维基解密的报道之后发生了变化。《明镜》擅长做调查性新闻报道,少不了接触一些手握证据的“吹哨者”。作为事实核查员,亨格需要在前期核实这些材料的真假。“以前不过是几张纸,但那次是光盘里数以万计的文档。”从2010年6月到2010年10月,维基解密创始人阿桑奇陆续交给了《明镜》三批材料,包括9.2万份来自阿富汗战场的秘密文件,有关伊拉克战争的39.2万份文件,以及25万份外交密电。除了辨别真伪外,亨格还面临着这样的任务:怎样帮助记者从这些海量的干巴巴的数字、含混不清的军方暗语和缩略语中生产出文章?

“数据新闻”的概念在维基解密事件之后被频繁提及。根据《哈佛商业评论》上2013年7月一篇名为《大数据的兴起》的文章中所做的统计:“2000年,全世界全部存储信息中只有25%是数字化的,其余的都保存在纸张、胶片和其他模拟介质上。但是由于数字数据数量的增长十分迅速——几乎每3年就翻一番,这种情形很快发生了逆转。如今,在所有存储信息中只有不到2%是非数字化的。”过去信息匮乏的时候,记者的大多数精力都在寻找和搜集信息上。而如今不仅“吹哨者”能轻而易举用一张光盘提供大量数据的爆料,政府也在努力开放各种数据库,争取执政的透明化,因而处理数据变得更加重要。“数据新闻”指的就是对数据进行分析和过滤,从而创造出新闻报道的方式。它可以是以数据为原料或者是以数据的方式对某个题材来做展示。

《明镜》周刊并不是数据新闻的先行者,在这点上英国《卫报》要更超前。它在2009年就开辟了“数据博客”,用数据新闻的方式探索报道不同领域的事件。所以《卫报》的高级作者尼克·戴维斯在得知阿桑奇手中有一批美军陆军情报分析员曼宁带走的秘密文件时第一个在布鲁塞尔约见了他,并且用“《卫报》有一支很好团队可以来深度研究和加工这些素材”来说服了阿桑奇。阿桑奇接着又提出了让《纽约时报》和《明镜》周刊加入进来。数据新闻很重要的一部分是通过“信息图”(Infographic)来将数据进行可视化的传达。《卫报》数据新闻团队的负责人西蒙·罗杰斯早在2005年做《卫报》的新闻编辑时,就是编辑部与信息图制作部门的桥梁,致力于将新闻可视化。

“不可否认,《卫报》在这点比我们做得更成功。”亨格说。比如同样涉及对阿富汗和伊拉克战场上伤亡平民数量的呈现,在之后的报道中《明镜》只是制作了传统的柱状图,而《卫报》则借助谷歌地图提供的免费软件google fusion来将战争中人员伤亡情况标注于地图上,一幅红点密布的地图显得格外触目惊心。鼠标点击后弹出的窗口则有详细的说明:伤亡人数、时间、造成伤亡的具体原因。

那么阿桑奇为何主动要求《明镜》的加入?知名度和调查性新闻报道的传统都是阿桑奇考虑的因素,另外一个便是事实核查部门的力量。一直对事实核查保持关注的美国记者克雷格·斯沃曼曾经在一篇名为《维基解密是如何转包核查的重任》的文章中,写道:“如果这些数据由‘维基解密’直接在自己的网站上公布,可能人们关心的焦点是它的真实性。而当三家传统媒体在提炼出真实有用的数据,并在此基础上讲述故事,人们才有可能去思索其中的政治内涵。”阿桑奇在与三家媒体合作的过程中,一直是以媒体人的口吻企图与三家媒体平起平坐,这招致了三家媒体记者很大的反感,认为他不过是一个消息源,缺乏传统媒体的实力与责任感。接下来阿桑奇在网站上公布了25万份外交密电就是这点的证明。亨格就告诉我,他和另外两家媒体的工作人员花费了很多时间去确定敏感人物的名单,接着将他们的姓名做了屏蔽处理,每隔一小时就将这种屏蔽的结果共享。“随着密电的公布,我们的努力便付之东流。”

( 法国《世界报》编辑部内容审定的情形(摄于2009年) )

( 法国《世界报》编辑部内容审定的情形(摄于2009年) )

《明镜》集团拥有世界最大的事实核查团队。事实核查所隶属的档案部有100人之多。档案部是个更为广义的名字,包括资料收集归档、核查员利用自身背景专长协助记者来做研究,以及对稿件进行事实核查。档案部的100位员工中,有65位同时兼作研究与事实核查,另外35位是做资料的归档工作。整个档案部是从资料的收集与归档的功能慢慢扩充起来的。当一位档案资料员告诉《明镜》创始人鲁道夫·奥格斯坦,在一篇已经发表在杂志上的文章中,有一处和他所掌握的资料不符合时,奥格斯坦就决定要在印刷之前就请这些档案员能够将文章核查一遍。于是慢慢地,档案员和事实核查员就成为两种不一样的分工。

“只有形成专长,才能在事实核查时敏锐地发现错误。研究与勘误是相辅相成的。”亨格说。核查员们在周一到周三没有稿件审核的时间,他们会根据记者选题的需要,提供相关资料和个人意见。周四和周五则在专心致志地看稿。每条和事实相关的而不是主观表达的词汇他们都要画线并核对。人名、地名、时间、数字这些是最基本的,接着才是混杂着事实的带有观点推衍的论述。一篇在杂志上1页的文章,核查时间是1小时左右。而2007年《明镜》周刊的一个讲美国次贷危机如何产生并席卷全球的报道史无前例地做了20页左右,由于里面涉及了大量数字和术语,5位事实核查员共同协作了3天才看完。

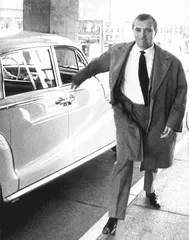

( 《明镜》创始人鲁道夫·奥格斯坦(摄于1962年) )

( 《明镜》创始人鲁道夫·奥格斯坦(摄于1962年) )

亨格是65名事实核查员中的一名,他的研究领域是国土安全与情报,因此有机会参与到维基解密事件的报道。“不同于以往单纯鉴定材料真假,我的角色有点像编辑部和IT部门之间的联系人。记者们有他们关心的问题,而IT部门则有如何编排这些数据的工具,我需要按照记者们的要求来和IT部门商量,怎样以一种可以理解的形态来呈现这些数据。”亨格这样说。

亨格告诉我,《明镜》的记者们对三部分密件中和德国相关的内容最为关心。根据阿富汗战争日志,《明镜》出版的是美国373特种部队的封面。封面的核心文章由战争日志中的数据还原了两个场景:一个是在2009年6月24日深夜,373部队执行暗杀塔利班指挥官埃米尔·简·穆塔基的任务,空中射杀了6名被鉴定为“敌方”的男子,其中包括那名指挥官。另一个是2007年6月17日,373部队为了杀掉基地组织指挥官阿布·雷斯而袭击了一所穆斯林学校,最终发现没有找到这位恐怖分子指挥官,倒是有6个死去的孩子。《明镜》发现,在战争日志中,暗杀名单是以一个临床医学上的名称“联合优先效应列表”(JPEL)来表示的,名单上包括了塔利班、毒枭、炸弹制作者和基地组织成员。每个人名之前有处理编码,从战争日志中一共找到84份有关JPEL的行动记录,行动编码已经排到了四位数,这足以说明总的目标人数有多么庞大。而涉及伤害平民的事件还更多,德国政府知晓美军这种有针对性地消灭塔利班武装分子的行为。

“《明镜》的记者原来也掌握一些丑闻,比如曾经美国军事高官詹姆斯·马克斯向周刊记者证实,美国在对伊拉克发动战争前夕,德国在伊的两名情报人员向美方提供了非常有价值的情报,它导致了美国提前向伊拉克发动进攻,德国政府在公开场合是绝对反对伊拉克战争的。我们就希望从有关伊拉克战争的文件中寻找能够提供支持的更多信息。”亨格说。

在明确了记者们的写作主题之后,亨格就要协助IT部门一起将海量数据分门别类。“和《纽约时报》以及《卫报》相比,我们有个很明显的优势就是我们将有用的数据全部导入了公司内部的检索系统。这让数据运行有一个安全且快捷的平台。”《明镜》内部有个名为DIGAS(英文为Digital Archive System)的电子资料库,它由最早的纸质档案库发展而来的。那35位档案资料员每周都会为《明镜》增添6万份新的文章到它的数据库中,它们来自300多个出版源,包括了几乎所有的德国出版机构和部分国际出版物,所有周刊记者在世界各地都能登陆到这个数据库进行资料检索。“比如那25万封外交密电,每封的标题都是关于某个领域的信息,我们就提炼出核心词,在资料库里可作为检索主题。它没有想象的简单,因为有的类别的信息是记者不需要的,有的又要按照记者需求创造出新的类别,好做关键词的搜索。”

鉴定真伪的工作是在梳理数据的过程中同步进行的。“我们会和德国军队交给议会的报告来做比对。”亨格说。“这批文件的真实性绝对没有问题。只是有时候我们发现之前从其他消息源得知过某次冲突中美军有伤及平民,但是在来自战场地秘密文件中却找不到记载。”

在档案部主管浩克·杰森博士看来,事实核查员能在数据新闻的时代担当重任,并不是偶然的。“核查员们各自有专门的研究领域,并且很多人还拥有对应的博士学位。像经济组的事实核查员,他们本身就会经常使用到各种数据库来进行数字的核查,对分析各种数据之间的相关性一点也不陌生。”杰森博士说,“事实核查员和记者是性格迥异的两种人。前者不介意那种大海捞针的感觉,愿意花费精力去寻找事物彼此之间的联系;记者是外向型的人,带有急功近利之心,总想很快找到一个好故事。因此成为数据分析员,从无限的数据流中建构出意义与结构,正是事实核查员们在新时代的角色。”在维基解密的报道之后,《明镜》成立了专门的数据新闻报道小组,两位成员是来自纸版《明镜》的记者,还有两位记者来自明镜在线,亨格以及几位事实核查员也是这个小组的成员。

对数据新闻的参与,也意味着核查员从被动审稿变为主动供稿,由幕后走向台前。亨格给我展示了一件正在制作当中的数据新闻作品,它将发表在明镜在线的数据博客上。“我们想用数据来说明,《图片报》并不是如它标榜的那样‘无党派’。”亨格说。《图片报》是德国和欧洲发行量最高的日报,也是一份向来被《明镜》所不屑的低俗小报。“独立”和“无党派”这两个词出现在报头下方,是对于报道风格的承诺。“我们选取了报纸上‘赢家与输家’的栏目来做数据分析。在过去的16年中,这个栏目一共有1万篇文章,其中2200篇涉及政治家。我们发现来自自由党的人,被冠以‘赢家’的头衔最多,而海盗党和左翼党经常被界定为‘输家’。这说明了《图片报》有明显偏右的党派倾向。定量分析在揭穿对方谎话时往往更有说服力。”

这种事实核查员主动贡献才智的新闻作品生产方式,得益于美国人比尔·艾戴尔的创造。在2011年的一次国际记者节上,杰森博士遇见了艾戴尔。他曾为美国佛罗里达州《坦帕湾时报》的网站工作,在2007年时为网站建设了一个名为“政治事实”(PolitiFact)的网站,专门检测2008年总统大选候选人发表的言辞是否准确。每位候选人的观点以及对未来执政的许诺被艾戴尔拿来做事实核查,之后被分为从“真实”到“错得离谱”(Pants on Fire)等几个级别。艾戴尔也因为这个网页,获得了2009年的普利策新闻奖。自此之后,许多国家的媒体都开辟了对政客言辞进行事实核查的版块。《明镜》周刊是德国第一家开辟类似专栏的媒体,现在专栏改成出现在明镜在线的网站上,由杰森博士负责,名字叫作“是不是敏豪森?”(Münchhausen-check),敏豪森是德国民间故事里的一位吹牛大王。9月份德国进入了竞选季,这个专栏也发挥了它去伪存真的作用。亨格作品的制作思路,听上去有点像数据新闻和“是不是敏豪森”的结合。

德语的屏障让德国媒体避免了来自国际媒体机构的竞争,因此在传统媒体转型上,美国与英国的媒体走在前列,其中也包括事实核查部门如何在大数据时代重新定位自己的角色和功能。但正是因为《明镜》事实核查部将一种好的新闻传统发挥得淋漓尽致,这才可以保证它转向数据新闻的制作后也不输他家。

(感谢时静对德文资料的翻译帮助)(文 / 丘濂) 数据核查阿桑奇数据新闻维基解密时代事实角色