故宫:接力完成的藏品总目

作者:王星 ( 金镶珍珠天球仪(清) )

( 金镶珍珠天球仪(清) )

当俗称为“国宝大调查”的第一次全国国有可移动文物普查正式开始之际,向来被视为“国宝”代名词的故宫馆藏自然会受到额外关注。尽管与“国宝”原有的“国之宝器,即祭天地诸神宝玉之类”或传国重器等含意有所差异,但因为历史上属皇家收藏,故宫拥有的藏品也确实与民间泛称的“极其珍贵的文物”不同,由于体现了中华文明一支独特的“天府传承”而具有特殊的经典意味。

同样由于其特殊的影响力,故宫经常被与意味特别的数字相联系。民间传说的“99间半”就是典型例子。“99间半”实际上是相传故宫有9999.5间房的简化说法,虽然这与故宫博物院统计的8000余间很有些差距,却因为可以与术数中天帝所住的紫宫相联系而一直被传说至今。2013年1月1日,故宫博物院正式公布藏品总目。这在国内大型博物馆中算得上是里程碑式的事件,对于第一次全国国有可移动文物普查也具有特别的价值。虽然与“99间半”相比,180.7558万是个缺乏传奇感的数字。不过,对于数据考据癖而言,后一数字才具有近似于“π”的魅力。事实上,如同数学史上的圆周率一样,故宫的藏品总目也是历经数代考据整理出的结果,整个过程堪比一场悠长的马拉松接力。

藏品多少的纠结

提及故宫的藏品,最经常纠结的两个问题是:故宫里究竟有多少宝贝?北京故宫与台北故宫到底谁的宝贝更多。第一个问题其实已经在此次的藏品总目中找到详细的答案。故宫藏品的准确数字为:25大类180.7558万件,其中珍贵文物168.449万件、一般文物11.5491万件、标本7577件。至于第二个问题,如果不了解故宫藏品沿革与清理的历史,即便知道了数字也很难客观理解数字背后的含义。

累计起来,这已经是故宫第五次进行藏品清理。历史上,故宫博物院曾在1924~1930、1954~1965、1978年至80年代末以及1991年之后分别进行过四次藏品清理。

( 剔红有束腰带托泥宝座(明末清初) )

( 剔红有束腰带托泥宝座(明末清初) )

1924年11月,溥仪被驱逐出宫后,由李石曾担任委员长的“清室善后委员会”即组织开展大规模的物品点交,为1925年10月故宫博物院的成立奠定了基础。此后由故宫博物院继续主持清点,时任故宫院长易培基。清点至1930年3月基本结束,其间公开刊行《故宫物品点查报告》6篇28册,共统计物品9.4万余号、117万余件。当时宫中仓储物品甚多,例如茶叶就有7个库房。故宫后来对金砂、银锭以及部分茶叶、绸缎、皮货、药材、食品、布匹等进行了公开处理。当时的人们很难预料,这种“存”与“弃”后来会成为故宫历次藏品清理都要面临的问题。

在著名的南迁过程中,由于当时特殊的背景,根据故宫第四次常务理事会会议的决议,于1934~1937年对故宫暂存上海的藏品进行过一次逐件点收登记,这次清点的结果油印成《存沪文物点收清册》,后来成为故宫南迁文物的原始清册。故宫北平本院从1934~1943年2月曾停止开放5年半,先后对留院文物进行了一次点收,总数为9.37万号、118.9万件。此次清理还对以前未经点收的各宫殿庭院内的陈设品进行了编号登记。1945年,《留院文物点收清册》问世。1933~1952年,马衡任故宫院长,历时18年。如果从1924年受聘于“清室善后委员会”、参与点查清宫物品算起,马衡在故宫工作了近30年。1934年,在呈行政院及本院理事会的报告中,马衡曾明确指出:文物藏品整理“非有根本改进之决心,难树永久不拔之基础”。这种信念后来成为故宫的传统之一:在故宫的历史上,只要工作秩序正常,这种清理从未停止过。

( 剔红山水人物二层提匣(明中期) )

( 剔红山水人物二层提匣(明中期) )

1954年起,故宫分两个阶段开始了第二次全面藏品清理。第一阶段是1954~1959年,主要是清理历史积压物品和建立文物库房,先后共处理各种“非文物物资”70万件又34万斤,同时对全院库藏的所有文物参照1925年的《故宫物品点查报告》和1945年的《留院文物点收清册》逐宫进行清点、鉴别、分类、挪移并抄制账卡。这一阶段的整理中,从次品及“废料”中清理出文物2876件,其中一级文物500余件。第二阶段是1960~1965年,这五年中对故宫藏品进一步鉴别划级,编制了《院藏一级品简目》。

第三次大规模清理可以理解地发生在1978~1988年。1978年,故宫恢复保管部建制,重新制定了《库藏文物进一步整理七年规划》和《修缮库房的五年规划》。此次清理的难点是实物、账卡、单据上的混乱,先后用了近10年才宣告完成。1954年起赴任的故宫院长为吴仲超,这也是新中国成立后的首任故宫院长。吴仲超1984年10月去世,这位院长主持了故宫两次藏品清理,可惜没有看到第三次大规模清理的结果。

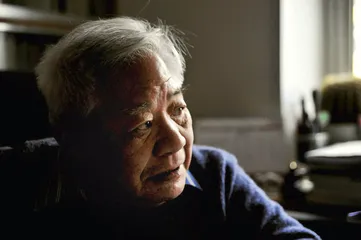

( 马衡 )

( 马衡 )

1987年,张忠培出任故宫院长。在他任职后,故宫用6年时间分两期建成了一处面积为2.1万平方米、有相应的湿度和温度控制设施、可以保存约65万件文物的现代地下库房。从1991年起,当时院藏珍贵文物的60%从地面库房搬向地下库房,总共耗时10年。库房的迁移和调整几乎波及所有藏品,第四次藏品清理顺理成章地同期进行。此次清理后公布的在账文物数目为“94万余件”,但这仅指当时故宫博物院按照国家文物法而认定的一、二、三级珍贵文物。作为故宫历史上任期最短的院长,张忠培主持了地下库房与种种规章的建设,却无缘为第四次藏品清理的结果剪彩。

张忠培1991年9月卸任后,故宫经历了长达11年没有院长的时期,这种情况一直持续到2002年10月10日郑欣淼上任。郑欣淼的任期延续至2012年1月10日,随后由单霁翔接任。回顾在故宫的10年,郑欣淼用“敬畏”与“难以割舍”来形容。第五次藏品清理始自2004年,结束于2010年。此次清理的肇始,除去为当时即将进行的故宫大修清理地面库房外,很大程度上还基于2003年10月郑欣淼提出的“故宫学”。依据故宫学理论,将“院藏文物、古建筑和宫廷史迹这三方面作为互相联系的整体来研究”成为最能体现故宫特色的研究之一。第五次藏品清理充分体现了“完整保护人类文化遗产”的理念。2万余件曾被认为“艺术水平不高”而未系统整理的帝后字画、4万多通明清尺牍、约40万件曾属故宫图书馆保管而未归为“文物”的古籍善本以及20多万块珍贵书版、13万枚清代钱币、因略有伤残而划为“资料”的3800多件陶瓷资料、20世纪50~60年代从全国100多个古窑址采集的3万多陶瓷标本、近千件清代戏装的盔头鞋靴、83件“样式雷”建筑烫样,诸如此类一大批藏品都在此次清理过程中被纳入文物管理序列,故宫原有的94万余件在账文物(指珍贵文物)由此增加至2010年底的180.7558万件。

( 上世纪50年代末,吴仲超(中立白衣者)与时任民主德国驻华大使等参观德国艺术展 )

( 上世纪50年代末,吴仲超(中立白衣者)与时任民主德国驻华大使等参观德国艺术展 )

此前还曾有“故宫藏品150万”的说法,这一说法源自郑欣淼2008年8月出版的《天府永藏》。关于这一数字与2010年统计数字的差异,郑欣淼的解释是:“《天府永藏》所公布的数字截至2006年6月底。当时,我院藏品清理工作正在进行之中,94余万件在账的珍贵文物的数字尚在核对之中,新整理的文物、古籍文献类藏品、古建类藏品以及作为资料管理的‘一般文物’等均未整理完成。两者相比较,差异主要体现在新纳入文物管理序列的藏品以及资料的整理和‘升格’。”

从“天字第一号”到“故00000001”

( 易培基 )

( 易培基 )

即便认可“180.7558万”在数量级上的震撼力,倘若不了解藏品总目的编纂规则,仍会如同槛外人一样只因圆周率的无限数列而眼花缭乱,无法领略计算过程中“割之弥细,所失弥少”的美感。何况“藏品编号”是此次故宫公布藏品总目中一项重要的“解密”内容,因为以前故宫的藏品普通公众只能查询名称,藏品编号一直保密。

据故宫博物院院长助理兼文物管理处处长娄玮介绍:“1955年,故宫博物院在前期大量清理工作的基础上,制定了《故宫博物院文物分类大纲》。现行的分类方法是本次藏品清理过程中逐步确定下来的,分25类,每类下分细类;级别分为珍贵文物(包括一级文物、二级文物、三级文物)、一般文物和标本。”

( 单霁翔 )

( 单霁翔 )

提及编号,“天字第一号”是又一则与故宫相关的经典故事。1924年,清室善后委员会进入故宫点查清宫物品。点查方法以宫殿为单位,由入口左侧起逐件编号、依序登录。因清宫殿堂众多,善后委员会遂将各宫殿按“千字文”编号,如乾清宫为“天”、坤宁宫为“地”、南书房为“元”、上书房为“黄”等。在清室善后委员会《故宫物品点查报告·第一编第一册乾清宫卷一》中有记载:“天字一至二,二层木踏登二个。”这就是传说中“天字第一号”的木板凳。

然而,在2013年初公布的藏品目录中,位列“故00000001”的是一尊“‘石叟’款铜嵌银丝观音菩萨立像”。不过,这尊观音立像能位居榜首,在偶然性上也并不亚于当年的木板凳。据娄玮介绍,现行的故宫博物院藏品总登记号(指珍贵文物)分“故字号”、“新字号”、“书字号”三类,均自1号开始,顺号登记。藏品总登记号是藏品的永久性号码,具有唯一性。1949年以前,故宫旧藏文物登记号一直沿用清室善后委员会《故宫物品点查报告》所使用的“千字文”字头老号。1962年,为了便利院藏文物的查账核对,将“凡院藏文物的旧藏部分和1949年以前新收部分,一律并编‘故’字”。1962年各库组按类别分别建立“故字号分类账”,以各库组完成建立“故字号分类账”的先后为序,由保管部总保管组(现“文物管理处”的前身)发放“故字号”。原使用的“千字文号”在“故字号账”中登记在“参考号”栏。当时,保管部金石组的雕塑库首先完成建账,所以“故00000001”,就是“‘石叟’款铜嵌银丝观音菩萨立像”。

( 张忠培 )

( 张忠培 )

至于“新字号”,其实并非望文生义地启用自此次藏品整理,事实上,它的起用时间甚至早于“故字号”。娄玮介绍说,“新字号”起用于1954年8月,当时新收国内外礼品太多,所以起用新的编号,决定凡“解放以后的新收部分一律并编‘新’字”。“新”字号不分类别,以入院先后为序,自1954年8月之后新收文物从“新00000001”开始编号。其中,将“新00140001-新00149999”号段限用于1949至1954年8月征集的文物。“新字号”文物中不排除原清宫文物,比如溥仪典当给银行的物品、溥仪赏溥杰的物品等。至于“书字号”,那倒是本次清理新出现的给“古籍类”藏品的贯号。

“资字号”则是针对故宫的“资料藏品”(依照《文物法》指“一般文物”)的编号,故宫制定有《故宫博物院资料文物编录办法》:资料藏品信息的编目“均以‘资’字头,后依资料藏品类别及细类进行具体排序。均自‘资(类别及细类)1’号始,顺号登记,至本类资料藏品结束”。公布总目时,每类藏品的目录都按照先“故”字号、后“新”字号,再“资”字号的顺序排列。

( 郑欣淼 )

( 郑欣淼 )

总目中偶然会出现诸如“资青铜00000595 木座”这样木盖与木座归入“铜器”分类的情况。娄玮解释说:“这些木盖和木座原来集中存放在我院延禧宫库房,原为铜器、陶瓷等文物的盖或座,已与文物本体分离。为了准确统计全院藏品数字,并便于将来的核对,只能暂且将尚未‘合璧’的一些木座列入‘资铜器’类藏品。将来核对明确的,归入铜器主体文物附件,最终仍旧不能做到对应的,经研究后再归入其他文物类别。”

诸如铅笔与钱币这样容易出现重复的“复件”的藏品,故宫在《藏品管理规定》的附件二《藏品单位计数法》和附件三《复件藏品登记法》均有相应的规定。铅笔的计数按照《藏品单位计数法》的规定,“藏品计数以不可分割的单位作为一个计数单位。对成组、成套、成册不宜分散的文物给一个登记号,作为一个登记单位。成组、成套、成册中的每一个单位给以分号,以分号为计数单位”。因此,例如“故00179196-117/125 铅皮铅笔”、“故00179196-118/125 铅皮铅笔”这样被赋予分号的“铅皮铅笔”是因为它们本身成组、成套,可能之前集中存放在一个盒子里或者成捆保管,失去任何一支都会损伤它们整体的价值。而拥有单个文物号的“故00179207 日本制木杆红笔”则是因为清点时属于独立个体,与其他铅笔没有密不可分的关系。故宫的钱币藏品重复品较多,其中13万件为各省钱局呈进的库储钱,年代包括乾隆至光绪各朝,共计130缗,一缗千枚,每百枚为一节。依据《复件藏品登记法》,“二、三级藏品,在五件以内的,逐件登记,每件一个登记号。超过五件,不论多少,合登一笔,给一个登记号,每件另给一个分号即计件号”的规定,同一种的钱币给一个总号,每件给分号,比如“雍正通宝”1000件,就编为故271451-1~1000/1000。

( 錾胎珐琅象(清) )

( 錾胎珐琅象(清) )

至于残片标本类的藏品,故宫《藏品单位计数法》中也有规定,“残件无法成整而有收藏价值的,同样作为一个登记单位与计数单位”,“资玉器00001573 玉残件等”、“资玉器00001589 宝石米珠等”均无法成整,遂以“包”为计数单位,账目备注残散件数。

此外,如同当年的“天字第一号”和如今的“故00000001”一样,故宫藏品的编号并不存在“优先号段”之说。原属国子监、古物南迁北返后由故宫收藏、后来有故宫“镇馆之宝”之称的十块秦石鼓或许是少有“抽签”到“好号段”的一例。依据故宫藏品管理分类,十块秦石鼓归入铭刻类,编号自“故00000991”至“故00001000”。

作为整体的故宫

对于数字癖来说,《天府永藏》中对于各种数据近于偏执的考据可谓一场饕餮盛宴。在初步解决故宫藏品总量问题的同时,书中也对两岸故宫的藏品进行了综合考证:“运台故宫文物约60万件,其中清宫档案文献38万件册,善本书籍近16万册,器物书画5万余件;加上抵台后征集的文物,总计65万余件。北京故宫原有明清档案800万件,善本特藏50多万册(件、块),器物书画100万件,总计达960万件。1980年明清档案划出,成立中国第一历史档案馆;又将包括部分宋元版书在内的14万册宫廷藏书拨交国家图书馆及一些省市和大学图书馆。1949年后征集文物24万多件,现北京故宫80%以上仍为清宫旧藏。”至于民间流传的“精品都在‘台北故宫’”的说法,书中同样进行了详尽的考证。“台北故宫”一些种类的藏品的确精品很多,但在涵盖面与系统性上不及北京故宫。在宫廷类文物藏品方面,北京故宫更是占尽“地利”优势,拥有从代表皇权的典制文物到皇家日常生活用品文物的大量收藏。比较典型的一个例证是:“台北故宫”保存有数千张清宫老照片,而照片的玻璃底板却留在了北京故宫。

郑欣淼认为,两岸故宫的收藏本来就是一个整体,有着很强的互补性,此次全面藏品清理最重要的意义在于“对文化遗产的抢救,为今后可能的研究留下素材”。历次故宫藏品清理都耗时约10年。郑欣淼坦言,2004年开始这次清理时,他也不清楚这项浩大的工程能否在自己的任期内完成,但是,“这件事不能突击,博物馆有博物馆自己的规律”。

或许也是出于某种“博物馆自己的规律”,故宫藏品总目正式向社会公布是在2013年1月1日,涉及18大类、约65万余件藏品。提及接任的单霁翔,郑欣淼诚挚地表示充满敬意,因为他做到了“有总目就该公布”这样一件看似普通但在全国大型博物馆中尚属首次的“壮举”。新上任的单霁翔则将“公布总目”的意义定义为:首先,公开总目需要对文物藏品的“账、卡、物”进行大量核对工作,能够提升博物馆工作人员的业务水平、完善藏品管理机制;更重要的是,公布藏品目录可以充分发挥博物馆的服务社会功能,有利于博物馆接受社会公众的监督,是对国家、民族负责任的表现,具有“以昭公信”的意义。

需要单霁翔接力完成的远不只是“公布总目”这样一个抉择。倘若细心可以注意到,在2013年1月1日公布的总目中,包括绘画与陶瓷这两大广为人知的藏品在内的七大类藏品都没有出现。在接受采访时,单霁翔解释道:“尚未公布的七大类藏品为绘画、法书、碑帖、陶瓷、漆器、古籍文献和古建藏品。这七大类藏品虽然都已完成了账物的核对工作,实现了账目的清晰,但尚难达到公布总目的要求。一方面是博物馆自身工作严谨的需要,同时也是为了尊重社会公众,为公众提供更加准确的信息,我院制定了分批公布的方案。截至目前,我院已按计划在今年上半年公布了60万余件古籍类藏品简目,绘画、陶瓷、漆器、古建藏品这四类约44万余件藏品简目,争取今年底之前公布。”

藏品总目在故宫官网上出现,也显露出故宫自1998年开始创建的硕大的文物管理信息系统的冰山一角。在技术手段上,故宫第五次藏品清理也与前四次有显著不同,首次应用了文物管理系统的信息化支持。对于文物的保管和研究而言,这一文物管理信息系统可以将院藏文物的账目管理、库房管理、文物修复管理以及展览信息、文物利用信息都直观、实时地反映出来。对于普通公众而言,有这样一个巨大数据库的存在,其价值不亚于一座大型图书馆。然而,目前官网上的藏品总目还没有检索功能,也没有与官网原有栏目“数字资料馆”中已经建档的藏品建立链接。对于这一疑问,单霁翔的回答是:“公布藏品总目的系统是一个需要单独开发的应用平台,后台系统较为复杂,目前的功能仅能提供账目单,不过升级改造已经纳入工作计划。‘数字资料馆’是我院网站编辑为方便观众赏析藏品精粹而设计的一个栏目,设置藏品分类的角度完全从便于观众理解和接受的角度考虑,与我院藏品的管理体系无关。另外,设计此栏目时尚未涉及公布藏品总目的问题。将来,应当可以通过技术手段,以‘文物号’为连接点,将‘数字资料馆’中的文物信息较为便捷地与‘藏品总目’进行链接,但有些细节问题还需要我们认真研究。”

留待单霁翔接力完成的还有一项浩大工程。早在2004年的《关于故宫博物院彻底清理文物藏品的研究报告》中,郑欣淼就提出:“在认真清理的基础上,适时编印《故宫文物藏品总目》并向社会公开发行,以俾世人了解故宫藏品的奥妙,更好地为人们的观赏、研究等不同需要服务,也利于社会的监督。”首批故宫藏品总目公布之际,《故宫博物院藏品大系》也已出版37卷。单霁翔表示,故宫将把180万件藏品按照15︰1的比例遴选精品,出版26编、500卷的《故宫博物院藏品大系》,这项工作预计将持续15~20年。

也许是得自几次大工程的经验,故宫似乎已经很习惯“10”与“20”这样的数量级单位。故宫大修也是如此,始于2002年,预计在2020年完成。对于故宫这个历经近600年、拥有8000余间房屋的“大宅院”来说,18年的工程只是个微不足道的数字;同样,对于故宫里的180.7558万件藏品来说,20年乃至30年也只是恒河点沙的一个轮回。然而,当数字变成现实时,数字本身也会升华,恰如当“π”化身为圆。归根结底,数字与传奇原本并行不悖:传奇止于数字,而数字又缔造新的传奇。故宫藏品总目的悠长接力,其实已经比“天帝”、“紫宫”之类更接近传奇。(文 / 王星) 文物博物馆总目完成藏品故宫博物院故宫接力单霁翔