戴伊蒙德夫人的藏书票

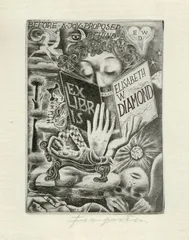

作者:三联生活周刊 ( 戴伊蒙德夫人的藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1938年) )

( 戴伊蒙德夫人的藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1938年) )

几个世纪前的藏书票本不是为寻常女子而生。若亲临大英博物馆或德国的古登堡博物馆,你会发现这两家世界上馆藏书票最多的地方所展示的近古时期的藏书票的主人几乎都是男性,其中稀有的部分是属于王妃贵妇等宫廷伊人的“财产”。在藏书票的世界里男尊女卑的状态保持了几百年,直至18世纪中期,随着新兴艺术的崛起,藏书票迎来了自己的“黄金时期”。19世纪末20世纪初,美国取代了英国成为第二代女权运动的天堂。在芬格斯坦为女性票主设计的作品中,为美国新派知识女性伊丽莎白制作的这枚藏书票就显得“不成体统”。

伊丽莎白·沃特森·戴伊蒙德是20世纪初女性票主的典范。她与丈夫杰克·爱德华多·戴伊蒙德经营着自己的私人出版社,同时他们爱好藏书,还是名符其实的书票大家。二人的家乡克利夫兰市是美国荷兰后裔的聚集地。最早出现在美国的荷兰移民是17世纪中叶荷兰西印度公司在纽约一带的殖民后裔。克利夫兰的荷兰移民一部分是“老殖民者”,另一部分是之后从荷兰渡洋来到美国的“新移民”。戴伊蒙德家族或许是荷兰老殖民或新移民的后代。血脉联系使他们与欧洲大陆上流行了几百年的藏书票结下了不解之缘。伊丽莎白和丈夫被誉为美国藏书票界的收藏大家,藏品数量达几万枚,凡是知名画家都争先为他们制作书票。这其中包括奥地利颓废派先锋拜劳斯(Franz Von Bayros)、美国插画大师肯特(Rockwell Kent)及芬格斯坦等人。上世纪30年代,戴伊蒙德夫妇在克利夫兰开办了私人出版社,旗下的两个印刷分社——迪亚普尔印社(The Diapure Press)和赫亚新斯印社(The Hyacinth Press)不仅出版图书,而且也自主设计印制藏书票、明信片、贺卡等相关衍生产品,甚至为画家提供代工印刷作品的服务。肯特为书籍设计的插画和藏书票都曾被上述印社承包。

芬格斯坦为伊丽莎白共制作过两枚藏书票,时间相隔不远。放大镜下我们可以依稀看到画面中女人手捧的书上刻有“38FM”的画押字样,“38”是书票制作时间“1938年”,“MF”是芬格斯坦名氏的首字缩写。此票由画面上端的一句英文诗句引出,出自《莎士比亚十四行诗》的第129首:“Before a Joy Proposed Behind a Dream”。我国著名翻译家、原中国莎士比亚研究会副会长辜正坤将此句译为:求欢同枕前,梦破云雨后。它的前句:适才是甜头,转瞬成苦头。戴伊蒙德夫妇当是莎士比亚的忠实读者。曾为《白鲸记》、《草叶集》等名著设计插图的美国插画家肯特将自己在1951年为《莎士比亚全集》二卷中的插图摘去,并于空白处加上了“伊丽莎白”和“杰克”的大名。在肯特设计的藏书票作品清单里竟没有收录这组大幅藏书票,从某种角度上说,这是肯特为私密的挚友倾情奉献的即兴作品。

伊丽莎白即是票中闭目捧书的女子。书,半遮住她微微泛着缬晕的面颊。紧闭的双眼,仿佛是敞开心扉的暗示。她被梦幻的往事和未知的妄想包围着,她感叹人生本不该苦短,时间从中作梗,令它稍纵即逝。她默念着莎翁的经典“时间会把我的爱带走”。多愁善感的伊丽莎白是芬格斯坦刻刀下的浪漫女神。她的夫姓“戴伊蒙德”在英文语境下化身成了一颗“钻石”,芬格斯坦巧夺天工地将象征永恒挚爱的玲珑“钻石”置于票间。与票主浪漫心境形成对比的是芬格斯坦的现实窘境。1938年,当预感到生存环境与日恶化,芬格斯坦在来年春天就把儿子皮特送到了美国。接纳皮特的正是戴伊蒙德一家。于芬格斯坦,戴伊蒙德夫妇有着救命之恩,儿子有了着落,他亦了结了自己最后的牵挂。

在美学大师波德莱尔的眼里,女人是财富聚散的源泉,是愉悦、悲痛的起因。对于艺术家,女人是大自然凝聚在一个人身上的一切优美的一面镜子。因为女人的存在,艺术家会为她们创造最精美的艺术珍品与之相配。在诺玛·拉布舍尔(Noma Labouchere)女士于1895年撰写的《女性藏书票之书虫与藏家的指南》中记载:早在17世纪初,欧洲大陆就出现了第一张女性票主的藏书票。与当时常见的藏书票表现形式相同,家族纹章占据了票面的大部分空间。作为纹章藏书票起源地之一的英国,其最早的女性藏书票可以追溯到16世纪初。然而,男性票主仍旧是绝对主导。过分清高而自居的纹章藏书票在19世纪后期逐渐淡出了历史舞台,取而代之的便是所谓的“图画藏书票”(Pictorial Bookplate)。纹章的弱化使得藏书票的作者和票主都拥有了一个更加宽松的空间去呵护自己的玩物。个性十足的表现方式代替了僵硬家族符号。随着女权主义在北美和欧洲大陆的兴起,女性地位不断提高,她们在各领域中所起作用趋向与男人平等。笼罩在女人头上的来自于社会、家庭的阴影挥之远去,女性开始主动支配自己的个人生活,她们开始尝试着拥有自己独立的私人藏书票。女权运动中的积极分子,最早有机会接受高等教育的妇女,大到作家、演艺界明星,小到普通教员、图书管理员,藏书票正在触及女性世界的各个角落。20世纪初,欧美各国为女性制作藏书票的画家中不乏圈内名家,比如英国雕版大家舍伯恩(C.W.Sherborn),他被认为是为女性制作书票数量最多的画家。美国的“黄金一代”亦都不约而同地选择了这个新兴群体,他们中的麦克唐纳德(A.N.McDonald)、霍普森(W.F.Hopson)及有着“情圣”之称的肯特都曾为爱妻设计书票。有人甚至认为,在夫妇共用的藏书票中,妻子所占据的地位或重要程度已超越了丈夫——这个一家之主。因为在一些家庭,藏书或藏书馆的拥有者或继承者实际上就是妻子,算是丈夫为爱人留下的财产。

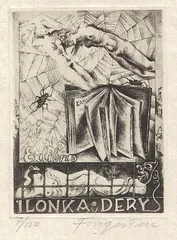

( 德丽女士的藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1938年) )

( 德丽女士的藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1938年) )

对于伊丽莎白而言,出书、藏书、定制书票应该是那个时期前卫女性的终极“时尚”追求。“读书”成为女人展示自己内在“美貌”的重要组成部分。20世纪前半叶,伍尔夫(Virginia Woolf)、杜拉斯(Marguerite Duras)等女性作家清新的文风席卷了西方文坛。女性读者在精神层面的诉求愈发膨胀,对外界各种新鲜知识的渴望达到了顶点。求知、读书成为改变她们千百年来卑微的弱势地位的全新尝试。德国哲学家康德标榜的感性结合理性的认知思维是20世纪初西方社会的另一番景象。彼时,缠绕在女人身上的不仅是绫罗绸缎,散发出的不是浓妆艳抹的妖娆,珠光宝气亦不再是她们的符号。对于她们,“读书”与“打扮”是等同的,如果说后者是一种对女人外表奋进的变形,那么前者则是女人沉淀内在修养,升华自然气质的普世回归。

在伊丽莎白的心底,“时间是刺穿青春的装饰”,她深知“永葆青春”只是美妙的谎言,她感激那位平生素未谋面的芬格斯坦仅在几次通信中亦领会了一个看似慵懒的女人那惆怅、脆弱的伊人面。波德莱尔在《化妆品赞》中写道:“某种东西的存在,便装饰了某种存在的东西。”藏书票的存在装饰了女人内在永存的东西。

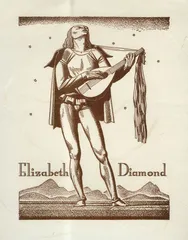

( 戴伊蒙德夫人的藏书票,肯特绘 )(文 / 子安) 夫人藏书票戴伊蒙德

( 戴伊蒙德夫人的藏书票,肯特绘 )(文 / 子安) 夫人藏书票戴伊蒙德