作为“外来者”的秦文化谱系

作者:曾焱 ( 临潼秦始皇陵陪葬坑出土的铜车马一号车 )

( 临潼秦始皇陵陪葬坑出土的铜车马一号车 )

史学家钱穆认为,秦人本无文化可言,“秦人之视文化,亦仅以为致国富强之捷径”。他把秦国崛起划作两个重要时段:两周之际,襄公始立秦国,与东方诸侯通聘享之礼;战国中,孝公用商鞅变法后,吸取东方文化的成就从此变得显著。“秦人僻居西土,就文化言,较东方远为落后。故秦之措施,大抵袭自东方,其任用以见功者,亦率东方之士也。”

西周以降的观念里,区分是否“夷族”,礼乐文化和文学艺术的进步程度是重要衡量标准。春秋初年,黄河下游和它的旁支济水流域已有强大的郑、鲁、卫、齐诸侯环卫,形成了当时华夏文化的中心——这一基本格局延至汉代仍未改变,所以春秋战国的历史,也可以说是以黄河流域为中心的历史。

相对于黄河流域的东方诸侯,秦国是个“外来者”。襄公始立秦国后,得以向东迁移,定居在周人经营过的渭水流域,这是秦作为诸侯眼里的“夷族”,主动向华夏文化中心靠近并不断交流融合的起始,秦自此有了蓄养国力及文化的可能性。

秦器的个性和早期秦文化

早期秦文化特征,只能从文化遗物和墓葬这两个方面去获取资料,直观的实物就是青铜器及陶器。与秦早期相对应的文化遗存,年代范围基本在春秋早期。早期秦文化有涉的地域,学术界目前已经基本确认为两地:陕西的关中西部和甘肃东部的陇山以西。

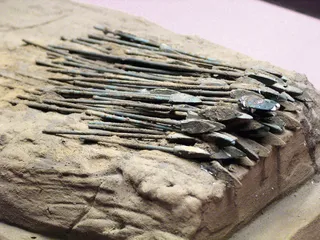

( 秦始皇兵马俑博物馆展出的箭簇 )

( 秦始皇兵马俑博物馆展出的箭簇 )

青铜器的铸造水平,在西周及春秋时代都代表着最高社会生产技能。同时器为礼乐之用,也是王室宗庙文化的象征。1978年,陕西宝鸡杨家沟太公庙出土了一组大型青铜礼器,鎛三件、钟五件,为国君宗庙祭天时使用,专家推为秦武公前后所铸,是目前所知秦国最早的青铜器。此时的秦器在形制上已经有了一定之规:器物大小有等差,纹饰一致,小龙纹、变形雷纹、凤鸟纹、夔纹等西周晚期器物上常见的品类,在这批秦器上也都可见到,只是技艺的精美程度仍有较大差距。

从甘肃礼县大堡子山秦西垂陵区出土的稍晚些的青铜器来看,最富代表性的三类秦器主要是鼎、簋、壶。鼎一般立耳、敛口,垂鼓腹较浅,圜底较平,三蹄足也较矮,腹部纹饰分为上下两区,上区多饰窃曲纹,下区饰环带纹或垂鳞纹,耳饰重环纹,足上部饰有兽面纹;簋基本是子母口内敛,鼓腹,圈足下有三矮足,兽耳有饵并带盖;壶为圆角长方体带盖,盖上有捉手,口微侈,长颈竖耳,腹垂鼓,圈足。考古学者认为,这三类“秦公器”的风格,基本奠定了以后秦国青铜器的典型形式。

( 秦军青铜戈 )

( 秦军青铜戈 )

虽然在形制和纹饰上完全因袭周的风格,早期秦器也并非全无文化个性。有一种观点认为,从墓葬出土看,西周晚期的青铜器在礼乐地位上已有削弱趋向而兴起一种世俗化的潮流,但秦因为立国较晚,似乎没有受到太多这种影响,反而继承了西周中晚期之际的青铜组合和器物特征,规整保守,走上了另外一条发展之路。

从秦器的铭刻看,字体已有向秦篆转化的迹象,而且,秦人表现出对凤鸟纹的格外偏爱。在秦器上最常见凤鸟纹饰,所饰位置通常也显赫。目前所见的出土周器,在颈部或腹部大都饰“窃曲纹”,它从龙纹变化而来,因其目形两边的图案一般会对称,又称“兽目交连纹”。秦器也饰有此纹,但图案多不对称,往往在某一端变为凤鸟形象。宝鸡太公庙在1978年出土的五枚秦钟,鼓部就都饰有两只相向而立的凤鸟。在大堡子山发现的九枚春秋晚期编钟,其鼓部同样饰有大鸾纹饰。

( 彩绘陶俑 )

( 彩绘陶俑 )

学者认为,这类鸟纹明显具有图腾崇拜的性质,实际上是以实物肯定了古史界关于秦人玄鸟崇拜的论述:秦人始祖名为大业,传说为女脩吞玄鸟卵而生,所以秦人以玄鸟为图腾。这些考古发掘也成为支持秦人东来说的重要举证:在我国古代东部滨海,以殷人为代表的东方氏族有相似的玄鸟图腾崇拜,如此看,秦人应是东方嬴姓部族的某一支,然后才逐渐西迁至关陇地区。与此说相对立的“西来说”则认为,秦人为西垂戎族东迁而来。

文化考古界讨论秦人先世的起源,多年来都是“东来说”和“西来说”的分歧。因为有司马迁在《史记·秦本纪》中的记载以及近几十年考古发掘的实物为佐证,“东来说”支持者较多。至于秦人姓嬴,除《史记·秦本纪》中关于尧舜赐姓于大业之子大费的记载,也有说与图腾崇拜有关。把祖先崇拜的图腾名称作为自己的姓,是中国姓氏的重要来源之一,而据《吕氏春秋·仲春记》高诱注:“玄鸟,燕也,春分而来,秋分而去。”燕、赢(嬴)为同类双声,嬴姓即燕姓。另外,有玄鸟、驯兽一类神话的氏族多以狩猎和牧畜为生,秦人习俗也与此相符,《史记·秦本纪》记述其族“好马及畜,善养息之”,居犬丘(王国维在《秦都邑考》中指为西犬丘,今甘肃天水一带)后,首领非子获周孝王封土于“汧渭之会”(林剑鸣指为今陕西眉县附近),为王室主持养马,因都邑设在秦亭(今甘肃清水县东北),这一支嬴姓部族从此被称为秦人。但此时秦还只是周王室的部族附庸。秦人“始国之年”,通常认为是公元前770年(周平王元年),“秦襄公攻戎救周,列为诸侯,而居西”。次年西周灭亡,周平王东迁标志着东周时代也就是春秋和战国的开始。春秋早期,最强大的诸侯国是晋、楚、齐、越,至春秋末,“周室微,唯齐、楚、秦、晋为强”。秦跻身上邦,但和东方诸国比,社会发展仍显迟缓。

( 修武府温酒炉

)

( 修武府温酒炉

)

秦国经济和文化发生的第一次嬗变,始自公元前763年秦文公领兵入岐,以后50年秦人由行国而居国,从游牧经济转入农业经济。这时的“岐”,应指岐山,今陕西省岐山境内。林剑鸣在《秦史稿》中指出,“岐”处关中最富庶的“周原”,周人长期在此经营,是我国农业发展最早的地区之一,该地有渭水数条支流经过,河谷水源充足,树木茂密,并且多我们现在所说的经济林木,如漆树,“是生漆出产最早的地区”。《周礼·载师》说“漆林之征二十而五”,而一般田地的税率为“二十而一”,说明漆林的收入可能较多。

那些未随周王室东迁的“周余民”转而为秦国辖民,他们拥有远高于秦人的农业生产水平和经验,周人的文化,也成为秦人仿效的典范。正如顾颉刚所述:“高等文化是随定居的生活而产生的。”总之,周人文化给了秦早期文化很深的印记,也对秦人通向统一中国的500年历史具有决定性意义。

( 鸟钮钫 )

( 鸟钮钫 )

秦国经济由此在秦穆公时代达至第一个高峰。公元前659年即位的穆公重用外来的百里奚和蹇叔,推动秦国贵族研习东方诸国典籍,仿效诸国礼制,加之军事强大,国力逐渐和诸国并肩。穆公去世时,东方诸国正好处在向封建制转化的春秋末期,私有田地的事已经盛行了,其实际结果是带来生产力的释放。秦国因奴隶制确立较晚而相对稳固,加之土地不世袭,卿权尚未达到和君权相抗衡的地步,贵族无私田而少有变革意愿,于是滞留在社会制度大变革的大势之后,重又成为魏、赵、齐等大国所轻蔑的“戎夷”。

这一颓势延续到公元前384年。秦国再次转弱为强,是从这一年秦献公夺位成功开始。献公对旧制度进行改革,并筑城栎阳(今陕西临潼东北),为东进徙治做准备。其后继位的秦孝公起用商鞅变法,迁都到了更近东方的咸阳。

( 半斗鼎 )

( 半斗鼎 )

秦地藏粟之富

随着秦经济的发展,秦文化在战国中期达到了自己的顶峰。此时的秦地,已不止于岐。后来在《汉书》中所说的秦地,涵括了今天的陕、甘、川、滇。

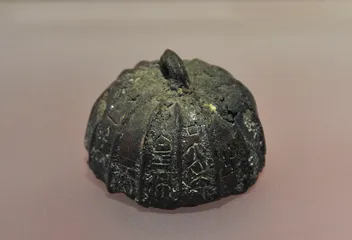

( 秦诏铭铜权 )

( 秦诏铭铜权 )

在秦穆公时期,粮食产量已经不逊色于东方六国,甚至还有超过的势头。其中一个例证,在《史记·秦本纪》和《吕氏春秋·爱士》中都有记载,就是秦国因多有余粮而酿酒业兴达,自国君而下都善于饮酒。官府应该设有自己专门的酒类生产作坊,因为秦简《仓律》中记载规定:“别粲、糯之酿,岁异积之,勿增积,以给客。”官府评比耕牛成绩,胜出者所获奖励,也是“赐田啬夫壶酒”。

余粮富足到什么程度?例证之一是“泛舟之役”:秦穆公十二年(公元前648年),晋国饥荒,秦国答应了晋君的借粮请求,具体数目虽然无可查证,但以上史书对输粮时的场面有记载,撇开夸张成分,仍足以让后人想见数额之巨:从秦都雍到晋都绛,载满粮食的车船绵延一路而不断。因场面壮阔得像在进行一场战争,史称“泛舟之役”。

( 乐府钟 )

( 乐府钟 )

不过据史料,“泛舟之役”后,秦国也经历了一次饥荒并向晋国求助,真正谈得上产量稳定、藏粟丰厚,还是在战国后期至秦帝国时期。钱穆的老师、民国史学家吕思勉在所著《秦汉史》中提到,秦亡后,刘邦入关驻军霸上,秦民众奉牛羊和酒食飨军,刘邦都拒受了,说:“仓粟多,不欲费民。”吕思勉由此认为,咸阳都城的仓储量能够保证刘邦大军的军粮供应,“可见秦人藏粟之富”。《战国策》也形容秦国境内“积粟如丘山”。

春秋战国时代最早出现的水利工程虽然是楚国修建的芍陂和邗沟,但战国后期的大型水利工程首推秦国开凿的都江堰和郑国渠,并且都带来了巨大的经济效益。都江堰避免了洪水在成都平原泛滥的威胁,郑国渠修成后,关中地区有4万多亩田地得到灌溉,“收皆亩一钟”——古代计量是“十釜为钟”,一钟约10石,那么此时秦的农田亩产已经超出魏相李悝时期的“岁收一石半”数倍。

( 秦公钟,秦武公所作,纪念襄公丰功伟绩的铭文体现了秦历代先君统一天下的雄心 )

( 秦公钟,秦武公所作,纪念襄公丰功伟绩的铭文体现了秦历代先君统一天下的雄心 )

从考古学上看,学者对秦这个时期的储粮设施和制度有不少发现。秦国物质的府藏设施分为仓、会、库,“仓,谷藏也”,“会,刍稿之藏”,“库,兵车藏也”,各藏粮食、草料和兵器。粮仓的建筑布局、结构以及保藏环节,在秦简《仓律》中都有明确规定,目前出土秦简中保存下来的为26条,诸如:仓与居民生活区域完全分隔、仓的建筑必须高大通风并按照规定彼此保持间距、仓的屋顶要覆瓦而地面的地板要架空,等等。秦帝国时期的粮食富庶程度,据《秦律》记载:秦郡县一级粮仓,一般每积万石,秦故都栎阳每积两万石,而秦都咸阳每积多至10万石。

手工业兴盛

杨宽在《先秦史十讲》中指出,中国是世界上最早发明生铁冶炼及生铁柔化技术的国家,最迟在公元前6世纪的春秋晚期已能够以白口生铁来铸造铁农具和铁工具,而至公元前5世纪的春秋、战国之际,发明了用“退火”的处理方法来制造可锻铸铁,农具就变得韧性好而耐冲击,且成本低廉便于推广。到战国中期,铁农具已经在农具中取得主导地位,五齿耙、铁口臿等铁农具的推广使用,为当时农业技术的发展创造了条件。杨宽认为,魏相李悝变法,根据魏国地少人多的状况提倡精耕细作;商鞅变法,因秦国地广人稀而主张开垦荒地及休耕地,“这些变法措施,都是在铁农具的改革和农业生产技术的发展的基础上提出的”。由于农产量提高,当时一家一户种田100亩,约合现在30多亩,可以养活5~9人,这种小农经济成为封建社会经济结构确立的基础。

铁器的使用也使得战国时代手工业获得前所未有的发展机遇。当时的青铜除制造兵器和礼器外,更广泛地用在了制造铜镜、铜带钩、铜灯具等日常用具上,它们不再只由贵族使用,也普及到民众生活。工匠将春秋时代发明的金银错工艺用于青铜器装饰,使纹饰更加华美。流传后世的鎏金工艺也是在这时发明的:用溶解于水银里的金泥涂在器物表面上,通过晾干、烘烤和轧光等工序,让水银蒸发,而黄金留在器物上。

秦国的手工业和农业一样,入“岐”后一直对“周余民”收而用之,基本因袭周人的技术和经验。秦与东方诸国日益频繁的交流也促使手工业不断发展。诸国的手工艺历来领先于秦,如齐国织工最优,楚人擅冶铁,宛城被尊为天下冶铸中心。秦咸阳宫殿区附近曾发掘一处青铜器作坊,南北150米,东西60米,占地面积达9000平方米,规模相当可观了,但和山东临淄故城发现的一处面积达40万平方米的齐国冶铁作坊遗址比,差距仍有十数倍。

相形之下,秦国在制陶方面一直还算发达。先秦楚国历史文化研究学者张正明曾将战国中期秦咸阳遗址与楚郢都遗址的考古发现做过比较,他发现,在砖瓦制作工艺上,大致可以确认秦还稍优于楚。

秦孝公迁都咸阳后,都城里设有不少制陶、制铁、冶银等官营和私营作坊。在咸阳宫城遗址采集的板瓦、筒瓦、瓦当及空心砖上,常见陶文,私营作坊制造的陶器,残片上都烧有制造者姓名,且在名前冠以“屈里”、“完里”、“西里”等作坊标记。这是因为秦在手工业制作方面有“物勒工名”的制度,要求每件器物上都要刻有工匠的名字。这一秦制,一直影响到后面的朝代,“后世制器,镌某造,盖始于秦”。

秦的陶器种类也很多,“日用之资,奢侈之物,兼而有之”。盆、罐、鬲、缶、茧形壶等日常用具,主要由私营制陶作坊烧制,集中在宫殿西南一侧;砖瓦、瓦当、陶水管道等建筑材料则由官营作坊烧制,位置在宫殿西侧。在咸阳宫殿遗址发现的瓦形制很多,根据建筑需要,又分为板瓦、瓦隼和瓦当,尤其是瓦当,在实用之外,大多饰以各种云纹、植物纹和动物纹,比同期同类的楚器要复杂。

在金器制作技艺上,秦在各诸侯国中也比较突出。雍城遗址曾出土春秋战国时期的秦国金器百余件,其中有一对在马家庄村发现的金马饰,以三条小龙盘绕为器身,龙头从一端伸出,精美异常。在宝鸡益门村二号春秋墓出土的金器,品类包括了带钩、带扣、环、串珠、金环手铁刀等各种贵族日用物品,全部以浇铸法制作,其上主要纹饰为蟠螭和勾云纹,精细多至三层(地纹、方体和镶饰)。还有同在二号墓出土的一把金炳铁剑,学者李学勤曾做过“鬼斧神工、匪夷所思”的赞叹:“细小的虺身满布表示鳞甲的密点,互相交纠缠绕,隐现虺头和羽翼,以绿松石和料珠镶嵌其间,金碧辉煌,华美无比。”

战国末年的两次战争获胜,给秦国的大手工业带来了尤为重要的发展机会:一是巴蜀归秦,一是宛城易主。秦惠文王虽说始即位就杀商鞅,但商鞅变法的大部分成果仍得以保留。在张仪、司马错等人的辅佐下,秦惠文王不断扩大领地,国家经济也像秦穆公时代一样迅速发展起来。公元前316年,秦惠文王打败西南面的巴、蜀两国,并派张若为郡守入蜀治理。蜀本就以丝织、冶铁和煮盐三业闻名,张若去后,又设置了“锦官”和“盐铁市官并长丞”两个机关,专门负责管理丝织物制造和盐铁生产。到了秦惠文王的继任秦昭襄王时,李冰修建都江堰,成都平原300多万亩土地得到灌溉而为良田,成了秦国的粮食重要产地。巴蜀之饶,为后来秦国成就霸业准备了物质基础:30年后,即公元前280年秦攻楚时,仅巴蜀一地就为秦军贡献了10万人马、万艘大船及600万斛米。公元前291年,秦从韩国手中夺下中原重镇宛(今河南南阳)。宛原是楚国冶铸中心,和齐国的临淄、赵国的邯郸、宋国的陶同为战国末期最繁华的四大城市,得到宛城,对秦国的冶铁业水平是一大提升。1976年,考古人员在秦都咸阳宫殿区附近的今聂家沟沟头西北发现一处官办铸铁作坊遗址,从遗存的铁渣、炉渣、草灰、红烧土等残迹来推断,当年这里的冶铁规模已经相当大。为了管理铁器生产和使用,秦国还在官府中专门设立“铁官”,如《秦律》中所记的“左采铁”和“右采铁”——司马迁的四世祖司马昌就任过这种职位。

战国时期的手工业仍以官营为主,通常规模巨大,工匠的技艺训练和传授也由官府管理,世代相传,其子弟仍属于官府。从各地出土的战国时期的青铜兵器及器皿上的铭刻看,官营手工业内部组织严密责任明确,制品上一般都镌刻有监造者、负责制造者及工匠的名字。在秦国,管理官府手工业的职官既称某府,也称某官。监造官吏包括中央和郡两级,分别是相邦和郡守;负责制造的官吏为工师,或者丞、士上造、工大人等;工匠则称“工”或“工隶臣”。商鞅实行峻法,以“事末利”的罪名来将从事私人手工业的人都收为奴隶,但也并没有都让他们去种田,多数还是收在官营手工作坊里从事生产,成为“工隶臣”。按照秦律《均工》里面的规定,这种“工隶臣”是不可以像私奴一样被买卖的,并且有手艺的奴隶即使按照《军爵律》的规定,得以通过立下军功而赎免了奴籍,他和他的子女也不能离开官营作坊。

还有学者提出一种观点,认为战国时代秦国除了设置以上所说的官营手工作坊,还特别设有一个专门制造器物的手工制造机构:工室。这一发现主要源自对近几十年出土的秦器铭文、秦封泥和秦简文字的研究。据称,“工室”只负责满足国家和王室对日用品、兵器或度量衡等产品的需要,王室、官署和地方政府都可设立“工室”,王室名下有御府工室、北宫工室,官署下有少府工室、咸阳工室等。负责管理工室的机构称“内史”,其功能和明清的内务府应有相似之处。

除了供给国君和上层贵族的国家经营的“工室”,秦的各级地方政府也有作坊从事生产,一部分产品用来向国家纳贡,其余用来满足各级政府使用,如出售剩余,也必须是在官市上进行。官府手工业按计划进行生产,不可擅自改变。官营手工作坊中仍有不少奴隶和刑徒,但“工”和“冶”,都应该是被官府雇佣的具有自由身份的工匠,统称为“百工”,官家付给他们的酬劳叫作“庸直”。后来徐福替秦始皇东渡寻药,携带出海的除五千童男女,还有经他精心挑选的“百工”。

像青铜器、金器、玉器、乐器和造船这样的行业,因为是一个较大系统的制造过程,或受到原材料和使用等级的限制,几乎没有私营作坊存在。私营手工作坊主要从事制陶、轮车、纺织、皮革等日常民用行业,多数是自产自销的经营方式。战国末期,秦国社会中已经有一定数量的独立手工业者,“技艺之士资在于手”,他们的社会地位和自耕农民相似,有独立户籍,直接承担国家的赋税和劳役。工匠的聚集地为“肆”,通常前店后坊,边生产边出售。所以《论语·子张》说:“百工居肆以成其事,君子学以致其道。”

商市兴起后的市井文化

1985年,考古人员在现在的雍城北部发现一处“市”遗址,是秦国官方设立的集中从事商业交易的地方。据有关发掘资料描述,这是一个近于长方形的全封闭空间,四周以宽约2米的夯土墙围绕,四面各开一门。墙内为露天广场,面积约3.4万平方米,东西长度从180至230米不等,南北宽度在160米左右。西南角有一建筑物,应为管理市场的机构即市亭所在。从“市”往南约1000米,东有秦宗庙遗址,西为国君朝寝遗址,“前朝后市”的布局与《周礼·考工记》中所述完全一致。

秦赖以起家的周地,经商风气其实一直浓厚。秦穆公时代,《三辅黄图》中记载秦都雍城已经有商业集中之地,称“直市”,其地繁华,处在“富平津西南二十五里”,“物无二价,故以直市为名”。在“直市”中,有“贾人”专营商业,宫廷向他们征税。

穆公之后200多年,随着商品经济发展,秦国明令建立市井制度:献公七年(公元前378年)“初行于市”,正式由官方设置市肆和市亭管理机构,允许商业贸易。“古代之市,率自为一区,设官以管理之,汉世犹然。”可见“市”的形制从战国中期开始基本固定下来:市中按商肆性质划分作若干列,所以古文献中常有“列肆”的称谓;市中道路多划为井字形,故又称“市井”。山东临沂出土的竹书中有《市法》,还专门谈到“为肆”的方法,即按照商品的贵贱来划分各种商肆不同的占地面积。

设“直市”是为了“平准物价”,所以秦律对市场有相当严格的管理。秦简的《金布律》规定:“有买及买(卖)殴,各婴其贾。小物不能名一钱者,勿婴。”这是要求商人必须对出售的东西明码标价,只有价格低于一钱的小商品才可以不系价签。而且官府规定了“市正价”,“物无二价,故以直市为名”。

官府对市场上度量衡的校验就更为严格。秦在商鞅变法时就制定了标准的度量衡器并颁行各地,到战国末期吕不韦为相时,每年2月和8月都要对度量衡各进行一次校验。如果在这一过程中发现误差超过标准,《效律》规定了详细的处罚方式。

作为流通手段的秦货币,最早也出现于秦穆公时代。湖北云梦睡虎地秦墓竹简中的《金布律》反映了秦昭王元年到秦始皇统一这30年间的货币管理情况,战国晚期实物和货币并行,秦国使用的等价物是黄金和布,折算标准为“钱十一当一布”,而“一布”的标准则是“布袤八尺,福广二尺五寸”,如不合标准,在市场上就无法流通。秦统一天下后,钱币分为两等,“黄金以溢为名,上币。铜钱质如周钱,文曰半两,重如其文。而珠、玉、龟、贝、银、锡之属,为器饰、宝藏,不为币。然各随时而轻重无常”。但布不在被废除的实物货币范围内,仍受秦法保护而在市场流通。有学者指出,布作为实物货币被保留,说明战国时期商品经济的发展程度还是有限。

社会文化的聚合和分解

韩人郑国游说秦王政修了郑国渠,当秦王知道了他本“无间道”,目的是为了耗秦国力时,当然愤怒。最终看在水渠灌溉效益巨大的实际好处,秦王没有治郑国死罪,但他还是想要发泄愤怒,有心驱逐朝廷里外来投靠的“门客”。本为楚人的丞相李斯为此写下一篇洋洋洒洒的《谏逐客书》,穷尽说辞以挽回君心。其中有一段,李斯以极华丽的文字列数天下宝贝,意思是好东西都应归秦王,怎可任其旁落。如果换个角度来读这段文字,我们倒可以看到,战国末年的各种“时好”到底是些什么东西:“今陛下致昆山之玉,有随、和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍之鼓。……”文中他还提到夜光之璧、犀象之器,江南金锡、西蜀丹青,宛珠之簪、傅玑之珥、阿缟之衣、锦绣之饰等等。用今天的话来说,这些应是当时最受国君王室和富贵阶层追捧的顶级奢侈品,衣、食、住、行无所不有。

春秋以前,社会等级制度严格,王室、贵族、庶民、奴隶,一切享用都要和地位、身份相称,“小不得僭大,贱不得逾贵”,“锦文珠玉成器不粥于市,衣服饮食不粥于市”。能享珠玉绮罗的唯有贵族阶层,平民连藏一块玉的权利也没有,所以史学家顾颉刚曾指出:早期商人们差不多是替贵族当差,他们所贩卖的货物,虽然也有丝、布、榖、米、牲畜、木料等类,但他们更多注意于珠、玉、皮币等较珍贵的物品,以供贵族们的需求。

商市兴起后,奢侈之物有了交换的介质,到春秋末年,大商人已经富比诸侯,“金玉其车,文错其服”,“于是商通难得之货,工作亡用之器,士设反道之行,以追时好而取世资”。

在社会上,富丽奇巧的衣饰对于普通阶层也有了莫大吸引力。荀子曾著文记述这一习气:“今世俗之乱君,乡曲之儇,莫不美丽、姚冶,奇衣、妇饰,血气、态度似于女子;妇人莫愿得以为夫,处女莫愿得以为士,弃其亲家而欲奔之者,比肩而起。”说那些轻浮男子好妖艳华服,不但作妇人装扮,气质神态也似女子,可社会上的女子和妇人竟都为之着迷,愿意和这样的男子私奔。这和西周严禁“异服”、“奇器”、“淫声”的风气已大相径庭。

各国君主的衣物更不必说,“冬则轻软,夏则轻清,皆以具矣,必厚作敛于百姓,暴夺民衣食之财,一位锦绣文采靡曼之衣,铸金以为钩,珠玉以为佩,女工作文采,男工作可镂,以为身服”。国君之下,大贵族、大商人之间的比富风气尤盛。《史记·春申君列传》中记有这样的故事:春申君为楚国首富,为在赵使面前占据上风,命门客将珍珠或当时很稀罕的蜻蜓眼玻璃珠用作鞋履缀饰,以显气派。“赵平原君使人于春申君,春申君舍之于上舍。赵使欲夸楚,为玳瑁簪,刀剑室以珠玉饰之,请命春申君客。春申君客三千余人,其上客皆蹑珠履以见赵使,赵使大惭。”从这段文字中还可发现,玳瑁制头簪、珠玉饰剑鞘,其时在权贵富人那里是平常风气,都不值得夸耀了。洛阳在上世纪70年代中期曾出土楚剑一把,上面刻有红铜嵌错的楚体铭文:繁阳之金。繁阳大约位于今河南新蔡县北,以产铜著称。此剑以象牙制鞘,12颗珍珠装饰剑茎,其中最大一颗珠子的直径达1.10厘米,华丽得惊人。

贵族的居室里开始摆设脱离实用目的的艺术品,考古人员在湖北江陵天星观一号楚墓里出土了一件虎座飞鸟木雕:一只背上饰有鹿角的凤鸟展翅立在虎背上,连同底座高108厘米,通体黑漆之上彩绘红、黄、金三色,华而不俗。

以秦国为代表,另有一奢是极好“高台”和“大园”。专供贵族游猎玩赏的苑囿往往占有令人难以想象的广大土地。云梦秦简《徭律》里说:“县所葆禁苑之傅山,远山,其土恶不能雨,夏有坏者,勿稍补缮,至秋无雨时而以徭为之。”禁苑能将远近的山岭也包容在内,面积之大可以想见。秦始皇尤有筑大园的癖好,“秦灭六国时,每灭一国,便将其宫室样图画出,再在咸阳仿造一所”。为了造渭南上林苑,“引渭水为长池,东西二百里,南北三十里”,而他理想中比上林苑更奢华的大苑囿,必“东至函谷关,西至雍、陈仓”。这些苑囿附着于宫室建造,宫室自然也是十分豪华。直至春秋时期,雕梁画栋仍被视为奢侈之事,但在战国各王宫里,已经多以砥石为壁,彩画为墙,珠宝珍奇充盈其间。秦都咸阳遗址被发掘时,就发现有大批内容丰富的壁画,包括人物、动物、植物和各类神怪,饰红、黑、白、紫红、石青、石绿等色彩,气势非凡。

秦于是在礼制时代终结后,站在了中原文化的中心位置。如果对照法国历史学家罗贝尔·莫尚伯莱所提出的一个概念,使文化与新的环境相适应,其实是一个群体从另一个群体中汲取其全部或部分的价值、行为准则和礼仪的过程。兼并六国后,秦文化成为统一的秦汉文化谱系的主要渊源之一。当秦朝灭亡,秦文化并不消亡。(文 / 曾焱) 作为考古文物战国秦国手工业贵族等级文化外来者谱系