毛利家族的中国故事

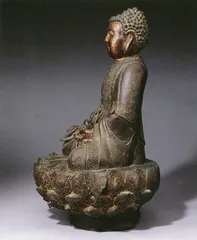

作者:李晶晶( 明 17世纪铜胎漆金佛造像 )

1898年,弗朗茨·伊克萨维尔·毛利(Franz Xaver Mauerer,1927年去世)和许多德国人一样,来到了可能此前从未听说过的青岛。当邮轮停在青岛港口时,毛利被眼前的景象吸引了:留着长辫子的中国男人,有的在剃头,有的在吃饭;小脚女人隐约露出的小脚鞋子;还有身着艳丽服饰,描眉画眼的青楼女子。毛利对这个城市、这个国家充满了好奇。

1897年11月1日,两名德国传教士在山东西南部被大刀会会员杀死,史称“巨野教案”。6天后,也就是消息传到柏林的当天,德国皇帝威廉二世下令实施军事报复。11月13日,德意志东亚舰队三艘战舰,在海军上将冯·迪特里希的率领下,驶抵胶州湾。随后,1898年3月6日清廷大臣李鸿章、翁同龢与德国驻华公使海靖签订了《胶澳租借条约》。从此,胶州正式沦为德国殖民地。

几个月后,威廉二世正式命名胶澳租借地的市区为青岛。柏林方面决心投入巨资将青岛建设成所谓的“模范殖民地”,这里既要成为德军在远东一个牢不可破的桥头堡,也要成为德国商界开辟中国市场的一个重要门户。为此目的,大批当时德国国内一流的建筑设计师和城市规划专家应召来到青岛,实地勘查设计,3个月后,青岛城建规划即获通过。毛利正是随行而来的设计师,他没有想到自己与家人此生会与中国结下不解之缘。

1900年2月,毛利开始为汉学家卫礼贤设计建造礼贤书院。卫礼贤(Richard Wilhelm)是德国魏玛传教会(AEPM,亦称同善会)的传教士,到中国后,卫礼贤与新婚妻子在一所租来的房子里为中国男孩开办了“德华神学校”(Deutsch-chinesische Seminar),夫妇俩自任德文教师,规模不大,只有几名学生。后来,办学计划得到同善会的支持和资助,于1901年春天建起独立的校舍,定名为“礼贤书院”,聘请了一些中国旧文人和新式知识分子任教员,有学生20余人。1903年,学校迁入上海路的新址,正式命名为“礼贤书院”。1905年添设女学,始称“礼贤女学”,用卫礼贤夫人的名字命名该校为“美懿书院”,后改称“淑范女学校”,也就是今天的山东省青岛市第七中学。为了奖励卫礼贤教学功绩,1906年清政府赏赐四品顶戴,卫礼贤成了青岛赫赫有名的“卫大人”。

毛利这个人很有意思,他为礼贤书院设计的建筑有浓郁的中国传统风格。这组能容纳两个家庭居住的建筑现今虽已经拆除,但从保存的老照片上,还可以看到当时之风貌。让人百思不得其解的是,毛利是如何在短时间内掌握中式建筑的特征与结构的。不久,毛利又先后设计了他位于蒂尔皮茨大街(今莒县路)和北京街(今北京路)的一座公寓和事务所。

( 宋 铜鎏金观音菩萨像一对(德国汉堡艺术和工艺美术博物馆藏) )

( 宋 铜鎏金观音菩萨像一对(德国汉堡艺术和工艺美术博物馆藏) )

辛亥革命后,毛利向民国政府申请,希望在保留德国公民身份的同时,能够成为中国公民,并能拥有一本中国护照,在当时,毛利的举动令人不可思议。1922年12月,中国从日本手中收回青岛主权后,毛利回到青岛,这一次他没有再离开,在这座饱经磨难的城市静静地生活,直到1927年去世。

毛利来青岛前已经在德国结婚,有一儿一女,根据德国波恩大学教授马维立的考证,毛利的儿子康拉德(Konrad Mauerer,1886~1964)出生在德国东部城市包岑,这是一个在中世纪1213年建起来的城市,也是唯一的少数民族索布人的文化中心,铁路枢纽。康拉德在德国由祖父母抚养,度过了他的青少年时期,“一战”前夕来到青岛与父亲毛利生活在一起。

( 西夏 11~12世纪彩绘泥塑罗汉头 )

在中国,康拉德住在寺院,与僧人生活在一起,学习中文与中国文化。数年后,这个蓝眼睛、黄头发的德国小伙已经能说一口流利的中文了。随后他进入德国企业拜耳公司,销售织布染料。拜耳公司1863年由弗里德里希·拜耳在德国创建,1899年3月6日拜耳获得了阿司匹林的注册商标,该商标后来成为全世界使用最广泛、知名度最高的药品品牌,并为拜耳带来了难以想象的巨额利润。

拜耳与中国的联系可以追溯到1882年。公司最初在中国市场销售染料,业务突飞猛进。起初,拜耳依靠德国贸易行和位于通商口岸的当地贸易组织将产品从销售中心点引入中国各省,后来分别于1913和1916年尝试在上海建立独立的公司——“Firma Friedrich Bayer & Co.”和“拜耳药品无限公司”。康拉德在上海工作期间,与德国姑娘克拉拉(Clara Mauerer)结婚。

( 上世纪20年代初,康拉德·毛利及夫人克拉拉在德国科隆 )

( 上世纪20年代初,康拉德·毛利及夫人克拉拉在德国科隆 )

20年代末,康拉德作为公司代表,一家人常驻汉口。为了装饰在汉口的别墅,他和克拉拉购买了不少中国艺术品。其中最重要的是一尊高80厘米的17世纪汉地铜鎏金佛造像,造像面相慈祥,双目微闭,仪态庄严,双耳垂肩,双足跏趺于莲花座中央。康拉德在1933年拍摄的家庭照片中,便能看到这尊佛像,由此推测应是在1933年之前购买的,极有可能是从上海运至汉口家中的,当时上海是中国古董贸易及出口的主要集散地之一。1912至1949年,古玩市场主要分布于老县城、法租界、公共租界,其中,公共租界的中央和西区(清末英租界)是从业者最集中的区域,其中驻华的外企高管、使馆人员、来华旅游的外国人成为最主要的购买力。

19世纪末至20世纪初期,欧美收藏中国古董的群体非常有意思,一种是专业收藏家,以学术性和系统性为主,他们多为新兴工业家、企业家或是银行家,有殷实的经济基础,但这类收藏家大多数都没有来过中国,很少亲自在市场挑选古董,喜欢凭借古董商或经纪人对古董进行筛选后,再进行购买。虽然这种模式花费昂贵,但能快速有效地获得顶级藏品及专业服务。

( 1933年时康拉德·毛利位于汉口的居所 )

( 1933年时康拉德·毛利位于汉口的居所 )

另一类收藏家则身处中国,他们或为外交官,或为洋行高管,或是学者。他们身临其境地感受中国文化,逐渐产生了一种很特殊的中国情结,因为这种情感,他们愿意购买自己喜欢的艺术品进行收藏或装饰家居,学术性在这时候变得不重要了。康拉德青年时期在寺院学习生活的经历,让他对佛教艺术有着特殊的偏爱。

1939年第二次世界大战爆发,康拉德一家准备暂时迁居美国,等战事结束后再回中国,对于他们来说,中国才是真正的家乡。康拉德和克拉拉于是出售了汉口的别墅,包括其中所有物品。他们经由汉口到上海再前往美国,仅带着少量的行李及这尊并不容易长途运输的佛像。然而历史是无法预知的,康拉德一家最终没能再回中国,这尊明代的佛像便成了他们对中国永远的回忆。今年9月,纽约邦瀚斯拍卖公司将在“亚洲艺术”专场拍卖中拍卖此尊造像,让我们有幸看到其中一个家族的故事。

(文 / 李晶晶) 故事家族康拉德毛利克拉拉中国

(文 / 李晶晶) 故事家族康拉德毛利克拉拉中国