被囚禁的光

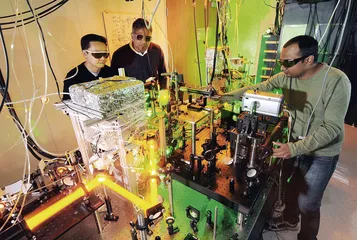

作者:苗千 ( 美国佐治亚理工学院的一组研究人员正在调试仪器,准备做玻色-爱因斯坦凝聚态实验 )

( 美国佐治亚理工学院的一组研究人员正在调试仪器,准备做玻色-爱因斯坦凝聚态实验 )

在物理学中,有一些“教条”从未被打破过,因此仿佛有了一些神圣的意味在里面。狭义相对论规定,(真空中的)光速,是宇宙中所有的能量、物质和信息所能旅行的最快速度,光速在真空中大约为2.99792458亿米/秒,这个速度从来没有被打破过。但是狭义相对论所规定的是光速的上限,它对于光速的下限并没有限制,也就是说,在理论上,光速可以变慢。

真空中的光速难以突破,但是人类一直在尝试着尽量降低光速。光在一些介质(比如玻璃)中传播,它的速度会降低,人类一直希望把这个效果推向极致,试着使光传播的速度降低到可以与人们日常生活中的速度相仿。这种尝试不仅有理论上的意义,更具有实际意义,使光传播的速度尽量降低,在建设量子信息网络的过程中有重要作用。

2013年7月19日出版的《物理评论快报》(Physical Review Latters)杂志中,有一篇名为《通过电磁感应透明停止光线和存储图像达到一分钟》(Stopped Light and Image Storage by Electromagnetically Induced Transparency up to the Regime of One Minute)的论文,迅速吸引了全世界的关注。这篇论文的三个作者,乔治·海因策(Georg Heinze)、克里斯蒂安·胡布里希(Christian Hubrich)和托马斯·哈尔夫曼(Thomas Halfmann)都来自德国达姆斯特技术大学物理研究所,他们使在宇宙中以最快速度穿梭的光线,完全停止了长达一分钟之久。这个了不起的成就在受到全世界的关注和赞誉之余,也使量子信息网络更加接近现实。

乔治·海因策和他的同事们不仅使光线完全停止,而且还在传输的光信号中存储了一个图像,在光线被停止继而再被释放后,实验人员仍然可以读取之前存储的图像的信息,这个技术使得人们通过量子光学技术远距离传输信息成为可能,因此对于量子信息网络的发展来说,这是一个里程碑式的成就,而实现这一目标的关键就在于电磁感应透明(Electromagnetically Induced Tras-parency)技术。

电磁感应透明技术,在非线性光学和量子信息科学中,尤其是在减慢、停止光线的实验中,都有极为重要的作用,因此它也是生产量子信息网络最重要的器件,量子存储器和量子中继器的关键技术。通过量子感应透明技术,可以使光线在温度较高的原子气体中存储上百微秒,而在温度极低的原子气体中,辅之以外加恒定磁场,则可以使光线停止一到十几秒的时间。

( 物理学家罗纳德·沃斯沃茨 )

( 物理学家罗纳德·沃斯沃茨 )

让光线完全停止,固然是一个听上去非常神奇的成就,但是物理学家们为了实现这个目标,经历了10多年的探索。在1995年,来自麻省理工学院的德国物理学家沃尔夫冈·克特勒(Wolfgang Ketterle)、埃里克·康奈尔(Eric Cornell)和卡尔·威曼(Carl Wieman)一起,使用气态的铷原子在接近绝对零度的低温和极高的真空状态下,首次获得了玻色-爱因斯坦凝聚态(Bose-Einstein Condensate),物质在这种状态下,几乎全部原子都聚集到能量最低的量子态,形成一个宏观的量子状态。

玻色-爱因斯坦凝聚态物质的出现,使物理学家大幅度地降低光速成为可能。在1999年,来自哈佛大学的丹麦物理学家莉娜·豪(Lene Hau)利用钠原子形成的波色-爱因斯坦凝聚态,使一束激光在经过它的时候,与原子发生相互作用减速,速度降为大约每秒钟17米,这只相当于光速在真空中速度的1/2000万,是一个人们在日常生活中可以理解和接受的速度,一个高水平的自行车运动员都可以超过此时的光速!莉娜·豪生动且自豪地描述说:“你几乎可以摸到它。”这个实验成果,随后被发表在《自然》(Nature)杂志上。同样也是在1999年,另外一组科学家也利用极低温度下的铷和氦原子气体,实现了大幅降低光速的目标。

在把光速降低到了创纪录的17米/秒的两年后,物理学家们利用相似的手段,创造了一个新纪录。来自哈佛·史密斯尼航天物理学中心的物理学家罗纳德·沃斯沃茨(Ronald Walsworth)和他的同事米哈伊尔·卢金(Mikhail Lukin)利用一束频率经过精心调试的控制激光,与同样经过精心准备的原子气体发生相互作用,使得这些原子处于一种所谓的“黑态”(Dark State),处在这种状态下的原子就无法像通常状态时一样吸收光子。之后,另一束激光进入原子气体,因为此时这些处于特殊状态的原子无法吸收光子,光子被“困在”原子气体中,并且改变了这些原子的状态,在激光中存储的信息就被转移到了原子气体中的原子状态中。第二束激光速度被降低的幅度取决于第一束控制激光的强度,因此,当实验人员关闭控制激光,第二束激光的速度就被完全降为零,而之后再度开启控制激光,第二束光线又重新开始运行。通过这种人们此前甚至不敢想象的技术手段,人们可以把光子的量子态存储到一个个原子中,使光线加载着信息从一个节点传递到另外一个节点。这个实验成果随后发表在《物理评论快报》杂志上。

在2013年1月,一组科学家成功地把光线停止的时间纪录从2秒提高到了16秒,而后不久,这个纪录就被乔治·海因策和他的同事们打破,延长到了一分钟。来自英国圣安德鲁斯大学的物理学家托马斯·克劳斯(Thomas Krauss)评论说,“一分钟是极长极长的时间”。

在乔治·海因策和他的同事们所进行的实验中,他们也是利用电磁感应透明技术,在极低的温度下,首先利用一个经过调制的控制激光,照射一个长度为3毫米的不透明的晶体,光子与晶体中的原子发生相互作用后,使晶体中的原子处于一种量子叠加态,晶体性质也随之发生变化,它对于某一个频率的光线变得透明。这时,另一束经过调试、处于特殊频率的激光进入了这个晶体,实验者这时关闭了控制激光,第二束在晶体内部的激光就被困在变为不透明的晶体中,无法逃脱,因此这束激光的速度被降为零。被困在晶体中的光子没有其他地方可以去,这些光子的能量只能被晶体中的原子吸收,因此,在光线中存储的信息也被转变为晶体原子的原子态。

实验者在第二束的光线中存储了一个图像(三个横条纹),在长达一分钟后,控制激光重新开启,被困住长达一分钟的光重新“获得自由”,从晶体原子中释放出来,被实验者捕获,然后重新获得了之前存储在其中的图像。图像虽然随着光线被困时间变长而逐渐变得模糊,但是仍然保持了很强的分辨率。

乔治·海因策和他的同事们认为,对于他们目前使用的晶体来说,在外加磁场的帮助下,困住光线长达一分钟已经接近这种晶体材料的“物理极限”,但是对于其他类型的晶体,光速被降为零的时间还可以进一步延长。利用这种技术,物理学家们不但大大推进了研究量子信息网络的进程,同时,还可以使物理学家们探索,能否使在真空中的光速突破目前2.99792458亿米/秒的极限。

抛开这个实验的一切意义,单是“使光线停止”的结果,就已经具有一种独特的浪漫情调,可以使人充满想象。在宇宙中穿梭于时间和空间的光被人们所束缚,这是只有科学才能够带给人类的超越想象力的独特感受。(文 / 苗千) 囚禁