当谈论李小龙的时候我们谈论什么?

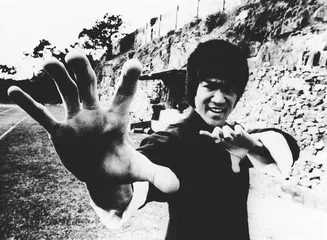

作者:何潇 ( 电影《龙争虎斗》剧照 )

( 电影《龙争虎斗》剧照 )

2009年,美国历史频道推出了李小龙的纪念特辑,名为《李小龙如何改变了世界》。影片从各个领域剖析了李小龙带来的影响:电影、武术、格斗、文化、哲学;有些则出人意料:音乐、街舞、健美、漫画,甚至近年兴起的跑酷运动。在影片结尾,导演用一位受访者的话作为总结:“他用人类最强有力的右拳,击中了整个流行文化,我们至今在他的重拳中晕眩。”

在逝世40年后,李小龙依然被人们谈论。在香港,公交车站广告牌、LED屏上又出现了李小龙昔日的形象,这些广告指向香港文化博物馆开幕的“武·艺·人生——李小龙”大型系列展览;在美国,华纳兄弟公司重新灌录发行了《龙争虎斗》;在韩国,《精武门》重新翻版,将在本月底再次上映;还有人用其他方式“致敬变革者”:在全新的尊尼获加蓝牌电视广告中,借助电脑特效,李小龙得以“重生”。

一个有意思的现象是,当我们在谈论李小龙的时候,我们谈论的仿佛不是一个人。在华人社会,他是电影明星,也是民族英雄;在西方世界,他是格斗家,也是某种程度上的“超级英雄”;在一些人眼中,他是一个思想者,也是一个流行符号。他就像是莎士比亚的哈姆雷特,在一千个人心中有一千种模样,并且,在这个被认识、被阐释的过程中,他获得了新面貌。

从一开始,李小龙便面临着“身份认同”的问题。他出生在美国,并且有1/4的德国血统——在他向叶问拜师学艺的时候,曾有同门师兄弟以“血统不正”为由,拒绝他入门。其遗孀琳达·李·卡德威尔说:“他的一生都在东方与西方中徘徊。他憎恨他所见到的:异族入侵、暴力统治……他认为那是非正义的。他也知道,活下去需要抗争。”尽管家境优渥,李小龙却和普通男孩一样,在九龙的街巷里长大。13岁时,李小龙拜咏春拳传人叶问为师。李小龙回忆说:“正是因为缺乏安全感,我才走上了功夫之路。”到其离开香港赴美前,他已经拍摄了20多部电影,多数是“文戏”,如《危楼春晓》、《细路祥》、《人海孤鸿》和《雷雨》。

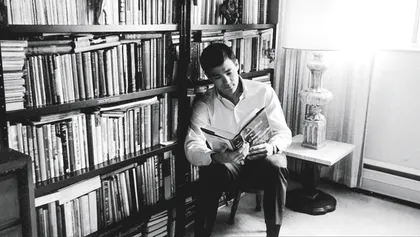

大众经常遗忘的一段往事是,这位以“武”闻名的“功夫皇帝”,实则是一名科班出身的“文艺青年”。1961年,李小龙考进华盛顿大学,主修戏剧,同时选修了哲学。在《为什么喜欢哲学》中,李小龙写道:“武术和哲学看来是两个极端,但我以为国术的穷理部分,似乎已经日渐晦涩,而国术的每一个动作,都是有他的道理的。我希望用哲学精神,融进国术里去,所以,我坚持读哲学。”他同时还是个文学爱好者,培养了写诗的爱好,并将一些中国古诗翻译成英文,其中包括赵孟頫之妻管氏所作的《我侬词》。在美国,李小龙靠教授武术获得经济来源,开设“振藩国术馆”,后来改为“振藩截拳道”。向他学习截拳道的著名人物包括:丹·伊鲁山度(Dan Inosanto)、查克·诺里斯(Chuck Norris)、詹姆斯·柯本(James Coburn),以及导演罗曼·波兰斯基。

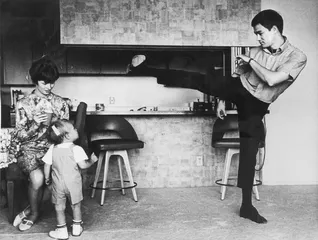

( 李小龙和他的家人 )

( 李小龙和他的家人 )

1971年,李小龙回到香港。当时香港正在播映《青蜂侠》。这是他在美国参演的作品,在片中,他所扮演的日本人加藤受到了极大欢迎。但李小龙对这次表演并不满意,说“我演得烂透了,像个机器人”。1971与1972年,李小龙在香港拍摄了《唐山大兄》和《精武门》,均大获成功。1973年的《龙争虎斗》是李小龙的最后一部电影,凭借这部电影,李小龙打进了西方市场,并自此余音绕梁。但这个结果他已经无法看到了。1973年7月20日,在影片上映的前一周,他在香港演员丁佩的家中离奇死亡。医生的诊断是“脑水肿”,可这个判断并不能让所有人信服。

死亡带来了空白,也制造了“危机”。李小龙死后,以其为中心的衍生品不计其数,可无人能真正弥补他留下来的空白。名人的死亡通常会带来特别效应,在李小龙这里,情形更为复杂,他的死亡经历了不同的文化语境——这部分因为时机问题。在他去世的时候,他的电影刚在西方上映。“死亡在带走的同时也给予,对于西方观众而言,这名不可思议的功夫巨星在与他们初次接触的时候便死亡了。在这样的背景下,李小龙的死成为他光环的一部分。”李奥·汉特在《功夫偶像大师》中如是写道。

( 李小龙之女李香凝 )

( 李小龙之女李香凝 )

“功夫狂潮”的出现并非李小龙一人之功。在此之前,许多事件为此做了历史铺垫。1966年,香港电影界定了一个目标,要在五年内打开西方市场。这一年,胡金铨已经拍摄了《大醉侠》;其后一年,张彻拍摄了《独臂刀》,这两部片让欧美人开始关注香港电影。在1971到1973年间,有约300部香港功夫电影被拍摄出来,瞄准的是国际市场,其中一些,甚至从未在香港本土上映过。1972年,邵氏兄弟拍摄的电影《天下第一拳》打进了北美市场——在某种意义上,它能够进入欧美市场,也受惠于李小龙的《唐山大兄》的影响力。

一个值得思考的问题是,西方世界为何迅速接受了李小龙?在文化研究者保罗·鲍曼看来,这是适时的“空缺”导致的。这种空缺一方面来自李小龙突如其来的死亡,一方面来自长久以来武术神话的缺失。因为出名伴随着死亡,从一开始,李小龙的神话就是“全媒体式”的,它混淆了现实与荧幕的边界。在上世纪70年代,围绕李小龙的一个词是“真实”——他在电影里表现出来的功夫是真实的,或说写实主义的,这让观众看到了一个现实的人的能量。李小龙的出现,代表了一种新的英雄形象:与众不同、神秘莫测、同时又有血有肉。

( 李小龙十分热爱阅读 )

( 李小龙十分热爱阅读 )

李小龙几近完美地演绎了一个六七十年代的反文化英雄:他拥有富于争议的背景和同样富于争议的哲学;他所做的一切,都是打破规则的——作为一个亚洲人,他娶了一个白人姑娘,这打破了异族通婚的禁忌;他教授外国人中国功夫,这有悖于中国传统的授徒准则;他反对一切比赛规则,将各种格斗方式融为一体,创立了截拳道,并成为MMA(混合格斗)的先驱;他改变了荧幕上孱弱的亚洲人形象……他作为演员的公共身份,让他有机会将60年代的精神带进武术。

1971年,李小龙接受了加拿大记者皮埃尔·伯顿的采访。在采访中,他阐释了自己的哲学观点。“所有的知识最终都是自我的知识。一切知识最终都意味着认识自己。不是学习‘如何保护自己’或击倒他人,而是如何以某种方式表达自己。通过格斗的形式——肢体表达的艺术,去展现你自己。”李小龙说,“我可以做各种各样的假动作,然后把自己也蒙蔽了。或者,我也可以给你们展示一些花哨的动作。但是,朋友,最难的事情是真实地表达自己,不要欺骗自己。”

在大学时代,李小龙阅读了大量东西方哲学相关的书籍,从老庄,到苏格拉底、柏拉图、阿奎那、笛卡儿,再到尼采、萨特……他就此写下了不少文章。“当我们知道功夫的目标在于自我教化时,便会了解到‘内在的自我’才是一个人真正的自我。因此为实现真实的自我,习武者并不让自己生活在别人的观点支持下,他们追求于不断地自我充实和提升中。”为了实现自己,他研究出了一套方法论,作为日常的训练,这就是他的武术,这也是他“自我表达的方式”。在《截拳道之道》中,李小龙写道:“截拳道是朝向自我发展的武道。”

相较于用语言和文字来实践文化交流的人,李小龙的方式更容易获得西方接受。他使用的交流媒介是肢体语言,它消解了“巴别塔问题”。一个很少为人提及的细节是,1957年,17岁的李小龙获得了香港恰恰舞比赛的冠军。这听来出人意料,却又在情理之中。长期以来,李小龙的动作被誉为“武打芭蕾”,他的崇拜者称他为“桑巴舞者”,“像猫一样优美”。在电影中,李小龙展现出了肢体的力量与美感,这让人们看到,武术与舞蹈在某种方向上有着相似性:它也是通过肢体语言,表达内心情感的方式。在李小龙看来,武术是“心灵与身体配合的精妙的艺术”。

李小龙对“身体”的强调,也是有别于国人的,在这一点上,他的行为模式更接近于西方。与传统的中国武术家不一样的是,李小龙重视对身体本身的塑造与训练,即西方倡导的健身(Body Building)理念。他通过锻炼和饮食来达到对身体的控制。“在身体保持方面,他有自己的一套方法。他做大量的运动,每天大约有六七个小时。他对自己的健康很在意,注重营养。在饮食方面,他吃很多蛋白质类的,喝鲜蔬果汁,还会补充维生素。”在采访中,李小龙之女李香凝告诉本刊。直到现在,李小龙的一些锻炼方法仍然为西方健身界所推崇。

在《理论化李小龙》一书中,保罗·鲍曼称李小龙是美国制造的第一个“武术胜景”。他搭建了东西方的文化之桥,改革了武术,教授了坚硬的个人主义哲学,成为电影偶像,重塑了东方人在西方的形象。与此同时,他所建构的东方形象是“值得怀疑”的,它更像是西方人的异域想象。“在李小龙身上所见的‘东方遇见西方’,是偶像崇拜和消费主义的意识形态效应。”与此同时,他还要面临过度消费的问题。在被消费的过程中,李小龙被打造成了他原本不是的样子,这于他无疑是有害的。“如果他活到了更成熟的年纪,活到了今天,他或许可以用更深刻的哲学来支撑身体的名声,从而升华成某种圣者。但是他没有,他突然地死去了。”

“他是一个变革者”

——专访李小龙之女李香凝

三联生活周刊:一千个人眼中有一千个哈姆雷特,李小龙也是如此。作为女儿,你如何看待你的父亲?

李香凝:我将他看成一个非一般的人,但他还是个人,不是超级英雄。他也有所有人都有的情感和品质,他可能很友善、很风趣,也可能很直接。他也有脾气,也像普通人一样会犯错。我与他有很多关系,我与他的关系,总是在改变。他是我的父亲,我对他的记忆是鲜活的,我记得他的存在和力量,他有惊人的力量,与他在一起的时候能感受到安全和爱。父亲在我4岁时就过世了,所以我只能通过其他人来了解他,我也可以在与其他人接触的过程中感受他。在旅行和游历的时候,我发现,世界上有那么多人爱他,这是一件很惊人的事情。

三联生活周刊:你的父亲和你的家庭对你造成了怎样的影响?

李香凝:父亲有很多箴言,我和哥哥都受益匪浅,他最喜欢的是“以无法为有法,以无界为有界”,在念书时就以此为箴言。这句话告诉我们,不要被一个东西限制,要多方面地思考和处理问题。父亲还在世的时候,总是在家里练武。在我哥哥的童年时代,同一条街里有很多朋友,他经常去那些孩子家玩。有一天家里人问:为什么那些孩子不来我家玩儿?我哥说:因为我家后院总有人打架。父亲过世后,事情变得有些艰难,我和哥哥都认为,功夫的前景有些黯淡了。等我们到十七八岁的时候,哥哥开始习武。我起步的时间较晚,差不多到24岁。

三联生活周刊:作为一个女孩儿,出生在习武之家是优势还是劣势?对你而言,“武术”意味着什么?

李香凝:我从没想过有什么不利的地方,我只把自己看作一个人。我的性别、胖瘦、好坏,这不是我要考虑的地方,我只把自己看作自己。一开始,我想当然将功夫当作事业,这需要很多努力——不论你做什么,都需要付出努力。我想其中的可能性或许会十分有限,但这并不让我感到沮丧。武术是一种肢体语言,你可以将它看成一种习惯、一种你与之联系的东西,在这过程中会发掘出新东西。它其实是一种艺术,但多数人可能到达不了那种高度。谈到格斗,你必须很自信,要能控制自己的情绪和反应,要迅速。如果你控制得了这一切,那就达到了一定高度。我学习武术是因为耳濡目染,也想了解,父亲所爱的东西究竟是怎样的,所以我开始学习截拳道。

三联生活周刊:说到截拳道,人们在谈到它的时候,说它是一种格斗技巧,也是一种哲学。如何将一种源自肢体语言的思想运用到日常生活中?

李香凝:实际上,每种“动作”中都包含哲学。我父亲所做的,也许只是保证在这个过程中,哲学的部分不被人们所遗忘。不仅是武术是这样,每一种搏击运动、每一个动作中都包含哲学。你的所说所想,或许是有趣的,但如果不付诸行动,一切都不一样,这就是我父亲常说的“去使用”。他所做的,不仅是教授动作,而是在这些动作背后深层的东西,人们将这些东西称之为哲学。可贵的一点是,他所强调的哲学,是可以实践于生活的,而不仅只用于武术。截拳道里非常重要的一个动作是“截”,就是“停止”(Stop)。它的意思是,与一拳一拳的相互往来不同,你要以拳止拳,你所做的并非进攻或防御,而是将两者结合,同时攻守。

三联生活周刊:李小龙是西方人眼中的“中国符号”。如何看待东方与西方对于他认识的差异?

李香凝:他做得非常恰当的一件事是,将正面的中国形象带给了世界,尤其是西方世界。在当时的好莱坞,电影里中国人的形象也由西方人来扮演。中国人很难在好莱坞露脸,出现的话,通常也是负面形象。父亲很厌恶这种“典型形象”,他对于自己的文化是十分自豪的,他希望能表现出中国文化里的力与美。在对他的看法上,东西方的差异的确存在。亚洲人对他是感到非常自豪的,西方人感觉不到这个,因为这不是他们的文化。他们感到的是,李小龙非常具有启发性、很创新。他是一个游戏改变者,这是非常西方的概念。

三联生活周刊:李小龙过世了40年,在这些年间,人们对他的印象有何变化?

李香凝:他刚去世时,《龙争虎斗》刚出来,人们对他兴趣极大,都想知道谁是李小龙,许多人模仿他的电影和复制他的故事。在过去年间,人们对他的兴趣有起有落,但是对他感兴趣的人越来越多。人们对于李小龙有很多种理解。对于一些人,他只是上世纪70年代的功夫明星,知道他拍了很多功夫电影,但完全不了解他。我希望人们能更了解他的哲学,也希望西方世界更了解武术世界。李小龙的重要性在于:在某种意义上,他是一个变革者——许多有影响力的人物,都是变革者。人们热爱李小龙,有很多原因:他很酷、英俊、有力量。他代表着一些东西,他是一些人的英雄。他在他的人生中完成了许多其他人希望完成的事情,他到达了他所没有期待抵达的地方。这是人们今天还谈论他的原因,他依然是与今天相关的,他身上有激发人的力量。(文 / 何潇) 谈论武术父亲李香凝时候截拳道什么龙争虎斗李小龙我们