皮兰德娄的藏书票 ——赤裸面具

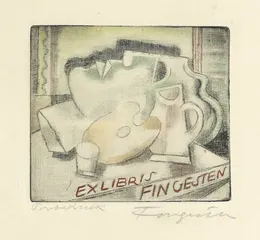

作者:三联生活周刊 ( 皮兰德娄藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1936) )

( 皮兰德娄藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1936) )

在风起云涌的大时代,1936年当是天命轮回之年,多位文学巨匠相继离世。我国民国时期的两位叱咤文坛的代表人物——鲁迅和章太炎,还有俄国的现实主义文学奠基人高尔基、《钢铁是怎样炼成的》的作者奥斯特罗斯基等文学家皆故于当年。1936年,刚在意大利米兰安家的芬格斯坦为意大利剧作家、1934年的诺贝尔文学奖得主——路易吉·皮兰德娄(Luigi Pirandello,1867~1936)制作了这枚藏书票。那年初冬,69岁的皮兰德娄因肺病医治无效,与世长辞。根据皮兰德娄的遗愿,他的葬礼一律从简,运尸的马车和车夫成了送葬队伍中唯一的主角。他的骨灰被埋葬在家乡西西里岛上的一棵百年松树下。“皮兰德娄足以同易卜生、契诃夫并驾齐驱,是现代世界文学的大师之一。”法国剧作家马塞尔如此评价自己的同行。皮兰德娄对于世界戏剧的重要性等同于乔伊斯对于小说、毕加索对于绘画。此帧私用藏书票便是融入了皮氏独创的“赤裸面具”的戏剧理念,为他的艺术人生画上了一个完美的句号。

皮兰德娄出身于西西里岛上的一个富贾之家,上中学前始终接受私塾教育。他的父亲希望他能子承父业,但自幼流露出对文艺、诗歌有着浓厚兴趣的皮兰德娄心在世外,生意场的事令他兴味索然。年仅12岁的皮兰德娄创作了自己的第一部剧本,18岁时发表了第一部诗集。留德归国后,他在罗马结识了小说家卡普安纳(Luigi Capuana,1839~1915),并于1901年完成了自己的第一部长篇小说《被抛弃的女人》。皮兰德娄以“小说家”自居,而非人们冠以的“剧作家”。他一生创作了40多部剧本,而7部长篇小说和几百篇短篇小说似乎证明了小说写作才是在履行他的“真正使命”。在皮兰德娄1915年完成的长篇小说《一个,谁都不是,十万个》里详细阐述了每个人所面临的矛盾的客观世界。表面看,一个人只有一张“面孔”,一个“我”,而在特定环境下,这个“面孔”里又能变幻出若干个“我”。这种变化总是处于“永恒的运动中”。

德国藏家海因斯·戴克(Heinz Decker)在《关于作家的藏书票》书中引用皮兰德娄《一个,谁都不是,十万个》的独角戏模式解读了这枚藏书票。戴克推断藏书票画面里诚惶诚恐独步在斯芬克斯神像间的“小人”是作者书中的主角——28岁的维坦吉罗(Vitangelo Moscarda)。维坦吉罗常以独白的形式自问:“对于旁人,我并不是自己心目中的那个‘我’,那我又是谁?我存在于何处?”他意识到自己的躯体是一个“我”,灵魂是另外一个,意识到“自我的集合”只是一种幻觉,这个集合不仅是单一的,而是以多元化的形式组成的。皮兰德娄在回味这本书时说:“维坦吉罗被分解成十万个‘我’是一种自嘲的幽默和辛酸的挖苦。”

皮兰德娄并不是一个善于掩面伪装的人,作为艺术家他在政治取向上立场鲜明。虽然他所在的剧场得到了当时意大利法西斯政府和墨索里尼经济上的资助,公众关注度也随之提升,但在识别了法西斯政府倒行逆施的真面目后,他开始在多部作品中控诉纳粹的反人类行径。1928年,他与法西斯政权的矛盾不断激化,被迫决定流亡他国。皮兰德娄尤其对同胞邓楠遮在一个时期所鼓吹的激进言论不满,多次在公开场合驳斥邓氏的民族主义。1934年,皮兰德娄把当年获得的诺贝尔文学奖奖章熔化,以此来声援重新沦为意大利殖民地的埃塞俄比亚。

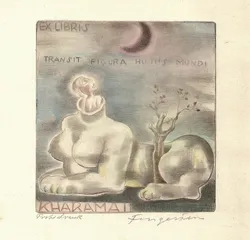

芬格斯坦制作的这枚藏书票,从版画技法上分析,票主皮兰德娄的名氏花体字极有可能是在作品完成后在原版加刻的。在近代藏书票发展史中,芬格斯坦算是最早打破传统的藏书票制作观念、颠覆藏书票原有实用性的画家之一。根据传统的书票制作习惯,作者与票主沟通后,在提供给票主的第一份铅笔初稿中就应明示票主名字的位置。出现后添名字的情况主要原因就是作者在票主定制作品之前就已将作品刻版印制为“自由版画”(Free Graphic)。皮兰德娄兴许甚爱这幅版画,认为画面内容符合他的戏剧创作思路,便请芬格斯坦将自己的名字刻于画中,“据为己有”。在举家迁移到意大利后,芬格斯坦预感战争在所难免,为了表达自己对世间的无奈和不满,他创作了一组名为“死亡之舞”系列的13幅酸刻版画和题为“战争边缘的记录”的10幅酸刻版画组画。两组系列画中均展现了世界末日即将降临的惨况。创作这个系列的初衷是为唤醒那些仍被蒙在鼓里、始终保持中立的国家需认清纳粹的真实面孔,团结起来共同抗争。从创作技巧以及所触的敏感主题对比,这一系列组画是芬格斯坦一生创作中难度最大、最具挑战的作品之一,以至于在版画问世后,其中的多幅画作被芬格斯坦的忠实客户相中并请画家加刻名字充当个人藏书票。这种藏书票定制方法在当今欧美的藏书票圈内十分盛行,作者与票主之间的关系发生了根本改变。作者会将刻印完好的成品,也就是“自由版画”,作为样品展示给票主,票主可从中挑选自己的心仪之作,之后,作者再将名氏刻于版中,完成藏书票的制作。上世纪中叶开始,现代藏书票原有的实用性已逐渐退化,转变成既具观赏又具收藏价值的“微型版画”。芬格斯坦在百年前即开始尝试这种做法,且不是有意而为的商业运作,其作品的受欢迎程度可见一斑。

( 芬格斯坦藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀+手绘上色(1937) )

( 芬格斯坦藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀+手绘上色(1937) )

纳粹痛恨芬格斯坦的反法西斯作品,抨击他在艺术创作上没有任何政治意义,属于“颓废艺术”。这枚书票不经意间渗透出芬格斯坦当时身处夹缝中的窘迫心态。1936年他逃亡到意大利,原以为在那里可以开始新生活,但事与愿违。“美的永恒部分既是隐晦的,又是明朗的,艺术的两重性是人的两重性的必然后果。”(波德莱尔)从某种意义上说,藏书票是芬格斯坦掩盖真我的面具。身为犹太裔,他为了自保而隐姓埋名,甘为墨索里尼、邓楠遮等纳粹党徒制作书票,这首先就背叛了自己灵魂中的“自我”。他在迷途中身兼双重人格,在艺术创作中隐埋自我,偶尔会像憋闷太久的鱼儿浮出水面去正视自己“丑陋”的一面。正如皮兰德娄所说:“戴上面具的人才是真实的,只有那时他才可尽情抛弃自己虚伪的外壳,脸是真正的伪装,而面具背后隐藏着一个纯粹的自我。”

皮兰德娄出生在西西里岛上的一个小镇,他祖上老屋门前有一株几百岁的松树。这上了年纪的古松是皮兰德娄生命起始、终结的见证。在它的“守护”下,皮兰德娄独自沉思、静想,勾画出了人与现实、人与自我在客观世界所呈现出的“赤裸面具”。“我”会存在于每个人的大脑,会隐藏在每张嘴脸之后,会是寄生于每个躯体的灵魂,自我会变化何样,转变成多少个异同的“我”,主要取决于一个人的所作所为、所思所欲。若干年后,那棵松树被海上袭来的风浪拦腰折断,埋在下面的骨灰与这帧藏书票亦成了皮兰德娄留给这个世界永存不朽的记忆。

( 哈拉买伊藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀+手绘上色(1937) )

( 哈拉买伊藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀+手绘上色(1937) )

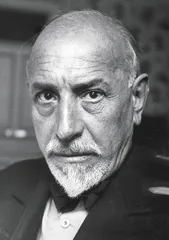

( 路易吉·皮兰德娄 )(文 / 子安) 文学藏书票格斯面具艺术文化皮兰德赤裸

( 路易吉·皮兰德娄 )(文 / 子安) 文学藏书票格斯面具艺术文化皮兰德赤裸