史迪威家族的中国记忆

作者:李菁( 史迪威家人与管先生(左)合影 )

中国影像

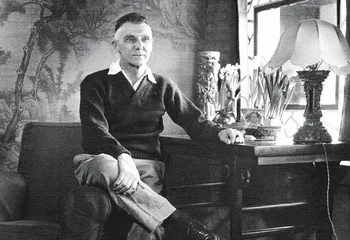

约翰·伊斯特布鲁克的家在加州圣何塞郊外,这幢漂亮的白色洋房更像是一个小型纪念馆——无论是一进门便映入眼帘的黄花梨条案,还是房间里一幅巨大的花鸟画、随处可见的装饰品,都提示着这个“纪念馆”的主题是“中国”。在约翰·伊斯特布鲁克宽大的书房里,最显要位置挂着一幅史迪威的照片。约翰·伊斯特布鲁克的母亲南希,是史迪威的第一个女儿。“1952年,我外祖母去世后,家里五个孩子各继承了五分之一的遗产;我的母亲有三个孩子,她去世后,我又继承了她三分之一的遗产。瞧,即使是这样,我们还是有那么多与中国有关的东西。”约翰和夫人微笑着展示柜子里一叠码放整齐的、有“福”“寿”字样的中国瓷器。

对一些中国学者来说,这个家庭里最为特别的“财富”,却是他们珍藏的一大批史迪威家族当年在中国拍的影像资料。从1911年第一次踏上中国土地开始,一直到1944年离开,史迪威在中国生活的岁月累积起来达12年之久。史迪威多次深入中国许多偏远地区,对中国社会以及形形色色的政治人物有了深刻了解,无论他走到哪里,他都对中国社会最底层的老百姓投以发自内心的关注。

“我的外祖父喜欢照相。每次到了不同地方,他就要拍下他见到的人物和景象。”约翰说。他的母亲南希的少女时代是在北京度过的,南希生前可以说一口非常流利的北京话。南希去世后,约翰成为第三代的代表,继续着这个家族与中国绵延了一个世纪的故事。最近几年,家里的其他表兄妹把分散在各自家里的老照片和相关资料集中到了约翰这里。看得出,这些资料在曾经的主人那里都得到很好的照顾——在约翰家里,他小心翼翼地打开了一个箱子,里面是码放得整整齐齐的相片底片,最有意思的是,其中一摞底片的包装纸还清楚地印着“真真照相馆”(CHEN CHEN STUDIO,PEIPING),“北平崇文门内九十一号”的字样,这显然是史迪威当年在北京洗印胶卷的相馆。

除了静态的照片,老约翰家里还保存着一盘史迪威一家当年在北京生活的特别录像。录像里有很多史迪威与妻子、孩子们开心嬉闹的片断,间或可以看到诸如天坛、北海这些熟悉的地方和一些老北京的民俗风情。虽然拍摄者并不专业,影像也有些失真,但是想到它们穿越了半个多世纪的时光,便不由得令人生出万端感慨。这使很多来约翰·伊斯特布鲁克家追寻史迪威的中国朋友们大感惊讶,其中一人便是研究抗战史的民间学者章东磐。

( 史迪威一家的合影 )

( 史迪威一家的合影 )

正是在对史迪威的找寻中,章东磐结识了来自史迪威家族的约翰·伊斯特布鲁克。2010年,章东磐到美国拜访约翰家,两人一见如故;之后在章东磐主编的《国家记忆》一书中,两人又打过数次交道。

随着对抗战史研究的深入,2011年左右,章东磐萌发了写一本史迪威传记的念头。为此,他前后去了6次美国收集资料。去年10月,章东磐再一次去老约翰家,老约翰告诉他:家里还有很多史迪威一家当年在北京的老照片。章东磐大喜过望,他决定要把它们搬到北京,让更多的人看到。老约翰说:“东磐,只要你需要,你尽可以拿过去用。”

( 6月3日,史迪威将军的外孙约翰·伊斯特布鲁克出席在北京798的See+画廊举行的“纪念史迪威将军诞辰130周年”图片展开幕式 )

( 6月3日,史迪威将军的外孙约翰·伊斯特布鲁克出席在北京798的See+画廊举行的“纪念史迪威将军诞辰130周年”图片展开幕式 )

于是便有了6月的这次展览。9月,这个展览将搬到北京大学斯坦福中心继续展出。而这一套来自史迪威家族的中国影像也将在今年结集出版,暂定名为《史迪威的中国》,将与他的《史迪威的战场》一同面世。

遥远东方

“史迪威家族保存的当年的这些老照片,让我们深刻体会到史迪威跟中国的渊源有多深。他并不仅仅是在中国当过武官,而是与中国几乎有着血肉相连的联系。”章东磐说。“我的外祖父和外祖母保存了这么多的资料,让我也很惊讶。我的外祖父是名职业军人,需要经常换地方,所以保存这些资料不太容易,但是他们的确留了这么多东西,现在想起来也真是很神奇的一件事。”约翰·伊斯特布鲁克说。

虽然史迪威更被国人所知的是他在抗战时期的经历,但是很少有人知道,他与中国的缘分最早始于1911年。这年11月,正在菲律宾服役的美国陆军中尉史迪威,请假来到中国。出生于佛罗里达的史迪威,他童年的大部分岁月是在纽约州的扬克斯度过的。史迪威家族本来世代经商,他父亲为了让这个精力旺盛的孩子安定下来,告诉他哈得逊河上有所好学校,在那里他能打他最热爱的网球,于是淘气的史迪威1900年被“诱骗”考上了西点军校。1904年从西点军校毕业后,他选择了当时美国军队唯一真正投入战斗的菲律宾服役,一年后回到西点军校现代语系任教官。

第一次踏上中国土地的史迪威只有28岁。彼时,这个古老的国家推翻帝制、建立共和才仅仅6个星期。史迪威在上海登岸,而后去了香港,再溯江而上到了广州和梧州。第一次中国之行他停留了17天。很显然他对中国最初的印象并不好,他在笔记里评论的主要是贫困、肮脏、恶臭、杀戮、死亡等等。史迪威在给他妻子的信中写道:他不会赞成她来中国——连他自己也没有预料到,后来他会4次返回中国,并在未来与这个国家发生如此深刻的联系。

第一次世界大战期间,精通法语的史迪威被美国陆军派往法国任情报官。“这份工作并不能满足他寻求惊险和刺激的愿望。”约翰·伊斯特布鲁克深深了解外祖父的性格。在史迪威从法国回到美国的10天后,他去华盛顿拜访在陆军部人事局工作的一位老同学,他直截了当地要求:“把我派到尽可能远的地方去怎么样?”对方告诉他,陆军正在物色去日本和中国学习语言的军官。精通几门语言、又做过情报工作的史迪威当然是很好的人选。此时去日本的名额已经满了,他从而成为美国陆军的首名中文学生。

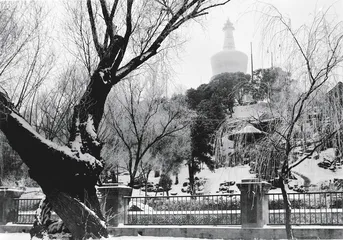

( 史迪威拍摄当时的北平景象 )

( 史迪威拍摄当时的北平景象 )

1919年8月6日,史迪威带着家人前往加州伯克利的加里福尼亚大学开始一年的汉语课程。一年后,史迪威带着妻子温妮和三个孩子乘上了前往中国的船。一个多月的旅行后终于到达北京。他们在北总布胡同3号找到了一座四合院,作为他们在北京的第一个家。院子里有四间卧室,此外还有餐厅、起居室、书房和一间办公室,当时租这样一套房子,需要15美元。

初到北京,史迪威的主要日程是去东四头条的华北协和华语学校(North China Union Language School)学汉语。创办于1910年的“华北协和华语学校”,由在北京的传教机构联合创办,华语学校从初创到发展,共培养学生近2500人。从这所学校走出的名人,除了史迪威之外,如著名中国问题研究专家费正清,外交家包瑞德、戴维斯、谢伟斯、恒安石等都是从这里走出的“中国通”。学校后来还聘请了不少中国老师,许多大名鼎鼎的中国学者如梁启超、王国维、冯友兰、胡适、林语堂、徐志摩、赵元任、周作人、老舍、黄侃、顾颉刚等都曾在此授过课。

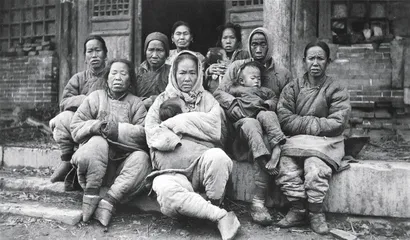

( 史迪威镜头下的中国百姓 )

( 史迪威镜头下的中国百姓 )

那位踌躇满志的年轻军官非常用功,除了上午在学校上课,他又请了一位家庭教师来辅导他。这位家庭教师姓管,史迪威夫人回忆录里也时常出现这位“管先生”。管先生曾是紫禁城里的骑兵卫士,但实际上是学者和三品官。清朝被推翻后,他能找到的唯一的工作就是在语言学校当低薪教员。这位没落贵族在史迪威家里住下,除了教史迪威外,也成了几个孩子的家庭汉语老师。管先生多次出现在史迪威的家庭照片中,他后来与史迪威一家结下深厚情谊,史迪威的几个孩子把他看成中国祖父。

约翰说,正是管先生为这位年轻的美国军官取了一个日后在中国抗战史上必然要被提及的中文名字——史迪威。史迪威是一位勤奋并有语言天赋的学生,他后来出色地掌握了标准北京话发音。李宗仁在其回忆录里曾这样写道:“史君能操华语,和我谈话不用通译,人均称其为‘中国通’,渠也颇引以为荣。”约翰说,史迪威和蒋介石单独见面时,就用中文侃侃而谈,有其他中国人在场时,为了顾及蒋介石的面子,史迪威则用翻译。

( 史迪威镜头下的中国百姓 )

( 史迪威镜头下的中国百姓 )

史迪威开始了他在这个古老城市的新生活。课余时间他喜欢逛市场,他在中国购买的第一件纪念品是牙雕,此外他还开始收集镶嵌扇柄。生性幽默的史迪威还饶有兴致地写了一段课后归家路上非常有趣的经历:“载着我的黄包车师傅正准备拐弯,一辆载有10只猪的车也准备拐弯,本来空间足够容许两辆车同时拐,但车上的一只猪突然掉下来,直端端地挡在黄包车面前,就像‘卢西塔尼亚号’被鱼雷击中那样,黄包车师傅和我都被掀翻在地。我正准备站起身把车掀起来,那些猪就开始叫起来。我的黄包车师傅还没来得及喘口气,差不多有200个围观的中国人都听见拉猪的师傅嚷道一个愚蠢的外国人如何撞到了一只猪,我能回击的中文只有一句‘你这个笨蛋’,而拉猪的师傅却像连珠炮一样连个停顿都没有。”

史迪威一家开始逐渐建立他们在北京的社会圈。在美国公使团举办的聚会上,史迪威夫妇遇见了几位满族贵族女子,其中一位就是曾在慈禧身边、受她喜爱的容龄公主。这位曾经跟随邓肯学习现代舞的容龄公主一定让史迪威夫人温妮充满好奇,以至于她在回忆录里还津津乐道地写下了容龄公主的经历:“因为其父是中国驻法国大使,所以她和姐姐(德龄)年轻时住在法国。在慈禧太后的要求下,父母把姐妹俩带回北京变成宫廷女子,这被他们视为无上的荣耀。在《慈禧太后传》一书中,还有一幅她们姐妹俩穿着宫廷长袍站在慈禧身边的合照。”

( 史迪威在记录着苦难与不幸的同时也看见了深藏在普通中国人心里的民族性格 )

( 史迪威在记录着苦难与不幸的同时也看见了深藏在普通中国人心里的民族性格 )

1921年2月,史迪威的第四个孩子艾莉森(Alison)在协和医院出生。“有趣的是,当时协和医院刚刚修葺完毕,而这个金发碧眼的小婴儿是出生在那所新建大楼里的第一个人类婴儿;这个建筑里首次接生的是一只骆驼,它的妈妈是个血清捐献者。”约翰笑着介绍这段鲜为人知的历史。史迪威给这个女儿也取了中文名字,叫“史文森”。

史迪威对中国有了某种奇妙的感情依附。到北京还不满一个月时,美国陆军部对他进行了问卷调查,问他最喜欢的任职是什么。史迪威对包括“西点军校”在内的其他选择都写了“否”,他的选择只有一项:“武官,中国。”

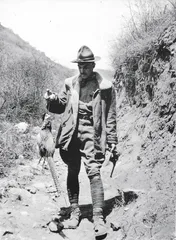

( 摄于上世纪20 年代在山西筑路期间的照片,向我们展示了史迪威的手枪功夫 )

( 摄于上世纪20 年代在山西筑路期间的照片,向我们展示了史迪威的手枪功夫 )

山西筑路

斯坦福胡佛研究中心(Hoover Institute)面积并不大,但却吸引了许多研究中国历史的学者。这里保存的档案“名气”最大的固然属蒋介石日记,但是同样保存在此的史迪威档案,对历史学者们来说其历史价值也不容小觑。“外祖父去世后,外祖母把他的资料大多捐给胡佛研究中心,因为他们在保存档案上做得非常好。但是属于他的个人物品并没有捐,比如他写给妻子的信,我们都私人保存着。母亲去世后,现在由我继续保管。”

( 史迪威与女儿在中国 )

( 史迪威与女儿在中国 )

在胡佛研究中心请工作人员帮助调史迪威档案,在其中一个文件夹里发现了他当年的一个工作手册,里面有史迪威用铅笔画的关于桥梁、道路的很多草图,旁边还有他用中文写的地名。这实际上是史迪威不甚为公众所知的在山西修路的一段经历。

1921年4月,史迪威接到一项特殊任务:美国红十字会把他从陆军“借”出来,负责修建山西的一条公路。1920年山西遭受了严重饥荒,红十字会想要从汾州府(现汾阳)到黄河建造公路以改善赈灾物资的调配。尽管史迪威的工程阅历只限于近20年前在西点军校上的工程学课,但他还是被美国红十字会选中,担任负责山西省修建公路计划的总工程师。史迪威以他一贯的幽默和轻松,安抚了不会说中文、独自带四个孩子的夫人,接受了这项任务。在他看来,这是他学习语言的最好机会。

( 史迪威在北平的家 )

( 史迪威在北平的家 )

计划中的这条公路全长82英里(131公里),起点是汾阳,终点是黄河畔的军渡。史迪威得到的指示是修一条22英尺宽的石子路,坡度不得超过6度,8月1日完工。史迪威带着一些助手去了山西。修筑公路的地区到处山峦起伏,间有一些盛产农作物的河谷,史迪威写道,到处可以看到中国农民“赶着慢吞吞的老牛,拉着公元前的犁”在山坡上耕地。那些山坡十分陡峭,“单单每天爬到田里的艰难路程就会使一个白种人望而生畏”。

史迪威家族的私人相册里有很多他在野外工作的照片,虽然现在也无法查明这些照片拍摄的准确日期及地点,但是无论是老约翰还是章东磐,都确认这些黑白照片拍摄于他在山西修路时期。

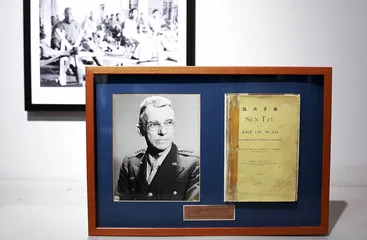

( 图片展上展出的史迪威将军珍藏的《孙子兵法》 )

( 图片展上展出的史迪威将军珍藏的《孙子兵法》 )

史迪威每天骑马或步行到工地,每天晚上睡在不同的地方——有时为了躲避臭虫和虱子,他不得不睡在户外。他要指挥多至1.2万名工人,这段时间,他每天都待在工地现场,跟中国官员、村长、承包商、工头以及劳工一道工作,按照中国的方式吃住,每天步行或骑马督工。正是这段经历,让他对中国老百姓的忍受能力、乐天知命的性格有了深刻体会。史迪威后来写道,他“一再遇到能懂玩笑的人,即使玩笑的目标是他自己,他也跟旁观者一样开怀大笑”。他因此对这个民族产生了好感。“虽然史迪威第一次访问中国是1911年,1920年他来北京学习语言,但是他真正深入接触中国老百姓,还是在他1921年在山西担任总工程师的经历。”约翰·伊斯特布鲁克说。

这年6月,史迪威特地回了趟北京,接一家人到山西去住。一路也遭遇各种状况,温妮回忆:“当我们到石家庄的时候,一个家仆因为携带‘机枪’被捕——但那其实只是在路上用的三脚架子而已,乔(史迪威)大声斥责士兵竟然分不清什么是机枪什么是三脚架,最终家仆被释放。”到了晋中,温妮终于看到了为他们一家人准备的传说中的“福特”汽车,不过是四个轮子加一个福特引擎,剩下的几乎就是木头盒子里几个狭窄的座位而已。“路很窄,还有很多很深的车辙,非常颠簸,每当车陷入沟渠,我们就只得下来走,而工人们一边推车一边大笑,比我们乐观多了。”让温妮印象深刻的,还有生活在乡村的底层人民的诚实和友善。“当他们帮着推车后,乔(史迪威)都会拿出铜板给他们,但他们总是不愿意要。”

( 约翰·伊斯特布鲁克和章东磐(右) )

( 约翰·伊斯特布鲁克和章东磐(右) )

史迪威一家在山西临时的家在一个叫玉道河(音)的小村,一个磨房被粉刷一新,当成住处。安顿好家人,史迪威又开始在工地忙碌。因为终日在阳光下暴晒,他“看起来像个印度人”。温妮有一次带着孩子们去看史迪威主持修建的路。“经过一个村庄时,很多村民看见我的大脚,感到很惊奇,连连招呼其他人来‘看看’。”工程完结后,一家人并没有立马回到北京,他们一齐在磨坊里待了将近一个月。好学的史迪威派人从北京把管先生请过来,以便继续学习中文。闲暇时间还给《亚洲杂志》撰写了一篇关于“中国公路修建”的论文,为此还得到了100美元的稿费。

汾阳至军渡的公路开通后,1921年11月2日,山西省在汾阳县城举行了盛大的“汾军公路落成开车纪念会”。据当时山西的《来复报》报道,阎锡山特派代表崔文徵和南佩兰带着他的“手谕”偕同路工总局局长赵友琴、山西大学堂校长王猷臣以及工程师数名,并邀请中外来宾多人,分乘5辆车,专程从省城赴汾阳参加大会。史迪威也带着一批记者和赈济委员会成员参加了这个仪式。11年以后,史迪威的朋友、参加过通车仪式的国际新闻社记者约翰·戈特寄给他一张剪报,是《字林西报》登载的有关中国人历来不会保养公路的消息。这篇报道提到了史迪威修的从汾阳到黄河畔的公路,由于无人保养,“实际上已经不复存在了”。

“基督将军”

老约翰家里还有一个特别的文物,一块来自中国的毛毯也是当年他的母亲南希从史迪威那里继承来的。在老约翰的家里,他兴致勃勃地讲起这块近100岁的毛毯的特殊身世。

为山西修建完公路的史迪威引起了山西邻省一位权势人物的注意,他就是正在陕西经营自己地盘的“基督将军”冯玉祥。冯玉祥很想发展陕西以壮大实力,但陕西没有铁路,只有一条从黄河边上的潼关通往省会西安、全长100多公里的“公路”——这条公路不过是一条没有经过任何测量,用铁锹铲出来的小道。冯玉祥于是也想请史迪威担任总工程师,修一条从潼关到西安的名副其实的公路。

从不惧怕挑战的史迪威决定接受这个任务。为了不落下中文课,这一次他又带了管先生一起上路。尽管史迪威做好了思想准备,但一路上所经历的还是让他有些意外:他乘火车到了河南,距陕西边界还有大约100英里的时候,再往前就没有铁路了。这段路程靠的是一个有50辆骡车组成的车队。除了这些大车,他们的队伍里还有骆驼、其他驮畜、独轮手推车、徒步走的人和护送他们穿过土匪区的20名军人。“我们在满天尘土的情况下,在各种吆喝声配合成的大合唱和劈劈啪啪的鞭子声中出发了……”

舟车劳顿4天后他们到了陕西边界,又花了4天时间才到达西安。史迪威一到达西安,便感觉到冯玉祥的军队与众不同:军队在街上行进时唱着圣歌,士兵们每顿饭前都要齐唱赞美词,以证明自己是基督徒。41岁的冯玉祥在司令部里接见了史迪威。“我外祖父很快就发现,冯的兴趣似乎并不在修路上,他更想讨论军事上的事情,比如怎么训练士兵、怎么用坦克和大炮等等。”约翰说。冯玉祥还请史迪威参观了他的兵营、工场和武器库。

第二天,冯玉祥的参谋长来问了“有关飞机、坦克、枪榴弹等许多问题”;然后冯玉祥本人又一次来与他就各种武器交谈了一个小时,史迪威后来在日记里写道:“他们对这些新发明的用途一无所知,竟然谈到了用坦克保卫桥梁。”

史迪威在陕西一共待了6周。冯玉祥对他这位美国人也极尽礼遇,可是筑路一事始终进展不大。虽然有800名劳工投入修路工作,但是他们拿着“唐朝的镐头”、木锹和极少的几只土筐,工程进展极为缓慢。就在史迪威渐渐觉得修路工作有所起色时,军阀们的战火又重新燃烧起来。

1922年,第一次直奉战争爆发。吴佩孚向冯玉祥求援联手对抗张作霖。冯玉祥于是调西北军出潼关占领河南,以策应吴佩孚。他的部队一队队地向东开去,史迪威手下的大车被征用,工头们也消失得无影无踪。即使冯玉祥仍想挽留史迪威,但他还是决定在铁路被封锁前尽快离开,但他还是晚了一步,“甚至要找一辆手推车都很困难,因为每个可用的工具都被冯的手下征用了”。史迪威与家里的赵姓男仆,带着已经无法走路的管先生,按原路向北京的方向走。

艰难地步行了几英里后,史迪威一行人在运城的一家小旅馆落脚。这时,一名被冯玉祥派来的通信员骑着自行车风尘仆仆地找到他们。他浑身是土,肩上扛着一块8英尺长、6英尺宽的地毯,送到后就累得倒在地上起不来了。原来这是冯玉祥送给他的分别礼物。这块漂亮的毛毯后来成了史迪威家里很值钱的一件宝贝。“后来我的妈妈继承了这块毯子,妈妈去世后,这件礼物就一直保存在我这里。”约翰说。

他们走了18天,终于到了省会太原,坐上了回北京的火车。路上,史迪威看到张作霖的运兵列车从满洲南下,与吴佩孚、冯玉祥的部队交战;史迪威在路上得知战火已经逼近北京的消息,焦急万分。而就在他回家的前一天,史迪威夫人已被这场混战惊出一身冷汗。她后来在回忆录里写道:“两个敌对军队——吴佩孚和张作霖都尝试从离我家很近的东便门进入北京,吴佩孚的士兵守着城门,他们向城门下运着张作霖军队的列车开火,而后者也予以还击。一场枪林弹雨就这样在我家附近上演。所有人都惊吓过度,我一把揪住孩子们,把他们塞到厚实的餐桌下,把阿妈也塞进去照顾他们。我冲出去跑到最近的电话亭给使团打电话,工作人员当然知道发生的一切,但他们能做的也只是让我尽快回家。”过了一会儿,激烈的射击停止了,温妮到处查看有没有人受伤,幸好没有。小乔在影壁墙上找到了一颗子弹,权当这场“战争”的纪念。

第二天背着地毯回家的史迪威错过了这场好戏。他也没有想到,冯玉祥与吴佩孚这对盟友两年后又兵戈相见,而冯玉祥则一举带兵进入北京,赶走溥仪,一时成为风云人物。史迪威在后来的中国岁月里时常与冯玉祥见面,倒也成了这位“倒戈将军”政治浮沉的一位见证者。1946年10月,史迪威在加州卡梅尔的家中去世。几天后,一些不速之客找到了他在卡梅尔的家。史迪威夫人在楼上,有人向她通报说有位叫“基督”的客人来访。疑惑的史迪威夫人下了楼,惊讶地看到冯玉祥高大的身躯。冯玉祥说:“我是来向你表示我对我的老朋友史迪威的哀悼。”抗战胜利后,冯玉祥以水利考察专使名义访问美国,其时,正暂居加州伯克利。由此可见,这位“基督将军”也是位有情有义之士。两年后,冯玉祥搭乘的轮船在归国途中驶经黑海时失火,他不幸遇难。

“回家”

从山西回来后的史迪威一家,又在大方家胡同找到了新的住处。房里有两个院子,还有大花园,一间很大的客厅,一间很大的餐厅。从这一时期拍下来的照片看,孩子们明显长大了,做父亲的义务和乐趣也在增加。史迪威时常带孩子们去西山郊游,到十三陵远足,参观古城墙上的观象台,编写带有图示的动物寓言诗,指导孩子们玩自己想出来的游戏。

史迪威夫人温妮在她的回忆录里详细写着每一个让她感到新奇与特别的细节。这期间他们还经历了一件非常特殊的事件——溥仪婚礼。

1922年12月1日,17岁的溥仪在紫禁城举行大婚典礼,迎娶婉容。虽然溥仪已经退位,但是当时的执政者黎元洪还是给了这位末代皇帝的婚礼以相当优惠的礼遇。婚礼全部仪程共5天。几天中,前往溥仪处祝贺婚礼的新官、旧僚众多,与紫禁城久违的外国公使,这次也以私人身份前来祝贺、观礼,乾清宫还特地安排了一个招待酒会作为答谢。史迪威夫人在其回忆录里,对来自权高位重的贵族、将成为皇后的新娘“伊丽莎白”(婉容的英文名字)评价颇高。她“美丽、非常有魅力并且极度聪颖”,“具备一切成为皇后所需要的特质”。

12月1日为迎皇后婉容入宫行大礼之正日。清宫钦天监为宣统皇帝大婚选定的奉迎礼定在寅时(3至5时),则迎娶过程只能安排在深夜了。这可让史迪威一家吃了不少苦头。“据说,紫禁城的迎亲队伍只能在早晨出发,所以在凌晨4点,我们就穿着最保暖的衣服和带皮毛的靴子,裹着毯子坐在黄包车上出发了。”

从铺在路面上的黄沙,到豪华富丽的长袍和蔚为奇观的队列,现场盛大的场面和华丽的服饰给温妮留下了极深刻的印象,虽然“我们直到6点才到家,全身几乎都冻僵了”,但他们还是很庆幸自己能参加这场盛会。1923年,史迪威的第二次中国行在他过了40岁生日几个月之后结束。

1926年,“想离开美国的欲望再度发作”的史迪威,成功申请到去法国参谋学院工作的机会。可就在这时,他偶然得知美国陆军准备向天津派驻人员,他立即抛弃去法国的机会转而申请去天津。这年8月,史迪威一家再度乘坐陆军运输船前往中国。温妮写道:“我们都有一种即将回家的心情。”

史迪威在驻津美军第十五步兵团中担任营长。史迪威本来指定要找一套中国式住房,但发现他只能找到洋房,这让他很反感。他只好住进英租界马场道242号院内一座有笨重家具的“讨厌的三层楼房”。他的第五个孩子本杰明就是在天津出生的。

值得一提的是,史迪威在天津与他的老相识——马歇尔再度相遇。第一次世界大战期间,马歇尔任欧洲美国远征军第一集团军助理参谋长,史迪威便是他手下的第四军首席情报官;1924年,马歇尔来到了天津,任驻津美军第十五步兵团副团长,随行的还有他的夫人莉莉和岳母。史迪威与马歇尔在天津相处了8个月,马歇尔后来对史迪威的前途也有莫大影响。

尽管史迪威似乎并不是很喜欢天津,但是他性格中的勇敢、刚毅在天津时期又表现无遗。1927年6月,美国驻北京公使团请十五步兵团派遣一名军官,去前方了解军事冲突的准确情报,被公认为了解中国、精通汉语、并有坚韧精神的史迪威受命前往。他冒着极大风险前往南北军事冲突的最前线,得到了一手情报,受到高度赞扬。史迪威被认为是第十五步兵团的中国问题专家,每个月要介绍一次中国形势。

与他们如同亲人一般的管先生又被带到了天津。史迪威的家庭相册里有很多管先生的照片,从照片上看,这位留着长长白胡子的老先生总是一身青色长袍。温妮回忆:“他总是一只手捣鼓着两个核桃,以防止手指僵硬不能书写。”家庭相册里最后一张与管先生有关的照片,是他的墓碑。史迪威还留下了一张墓地的地图。1930年,管先生去世。史迪威拍下了孩子们在管先生墓地前悼念的照片。墓碑上的文字告诉我们,这位陪伴史迪威一家多年的管先生,叫管文纯。

1935年的某一天,正准备入睡的温妮接到了丈夫的电话,史迪威告诉妻子:他刚刚被任命为驻中国武官,他们将第四次前往中国。当时,他们在卡梅尔海边的新家刚建好不久,史迪威很担心家人不愿意离开这幢漂亮的房子。没想到妻子听后兴奋得尖叫起来,把孩子们都吵醒了。孩子们也兴奋得无法入睡,大家讨论“再次看到北京的喜悦”,“因为我们知道我们将生活在那个奇妙的北京城”。

第四次中国之行的家,安在喜鹊胡同4号。史迪威夫妇把前两次住在北京时的佣人多数又都请了回来。史迪威一家又继续一度中断的友谊,友人中包括容龄公主和北京大学校长蒋梦麟,史迪威从容龄公主那里收藏到一件西太后穿过的华丽长袍。他继续收藏象牙、宫廷长袍、鼻烟壶和瓷器等等。约翰说,史迪威去世后,家人把约20件19世纪晚期和20世纪初期皇帝和高官穿的精致长袍馈赠给蒙特雷历史与艺术博物馆,而一大批象牙雕刻扇柄则赠送给了蒙特雷美术博物馆。

从1935到1939年夏回到美国,史迪威第四次中国之行的主要任务是搜集日本情报。他出差各地了解情况,他曾经在日记里写下他对目睹到的日军暴行的愤慨。“我喷吐的怒液足以浮起一艘战舰。”他对日本军事、中国官员和中国领导人形成成熟看法,并巩固了他对中国士兵的高度评价。

“史迪威喜欢冒险,总想去没有去过的地方走走看看。他在中国20~30年代三段工作总共10年时间里,只要条件允许他就会到各地旅行,从东三省到云南,从蒙古、泰国到韩国、日本。在旅行中他始终和普通中国人打交道,从高级官员到布衣百姓。旅途中和中国老百姓完全一样的吃、住、行让他越来越深入地了解中国老百姓的生活习惯、个性等。更重要的是,后来的战争岁月里,这让他更清楚地看到并且珍视中国军人身上这些代代相传的品质。”同为西点军校毕业的约翰·伊斯特布鲁克这样评价他的外祖父史迪威。

1942年初,历史的使命让史迪威第五次返回中国。对中国这块古老而苦难深重的土地积蓄的感情,终于有了一个出口。而他这两年的经历,也为后人留下不尽的话题。1946年,史迪威在加州卡梅尔家中去世。

而对史迪威家族的其他成员来说,他们对北京生活的最后记忆,便停留在喜鹊胡同的那个老院子里。约翰的家里挂着好几幅有浓郁中国特色的画作,画上一角是用毛笔工工整整写的名字“史文森”——她便是当年在协和医院出生的第一个婴儿、史迪威的三女儿Alison。约翰说,史文森从小拜中国画家为师,曾经跟溥心畲学山水人物,跟于非闇学花鸟虫鱼。18岁时,她还在北京美术学院举办过一次画展。

史文森留下的画作中,有一幅就是画喜鹊胡同的:胡同里,一个扎着冲天小辫的男孩在抖空竹,另一个戴瓜皮帽的男孩正趴在地上玩石子。石阶上,一个短发女孩搂着妹妹,微笑着观看男孩子们的游戏;甚至连老乞丐的脸上都露出笑容,他敞着怀在晒太阳,身旁一只猫正偷吃破锅里的残羹冷饭……2011年,约翰访问北京时,把史文森画的这幅喜鹊胡同的水彩画,赠送给了中国国际友人研究会。

1980年,约翰·伊斯特布鲁克曾在北京朋友吴国声的陪同下,找到了喜鹊胡同4号。“可不幸的是,当时它已经被规划要拆迁,几年后我再去,它果然已经荡然无存。”老约翰有些黯然。约翰后来也曾尝试着去天津找外祖父一家生活过的马场道242号,发现它在几年前刚刚被拆掉;而对北总布胡同3号院和大方家胡同23号的追寻同样也是一个令他失望的结果。幸好还有那些在大洋彼岸被精心保存的黑白照片,它们不仅仅是属于史迪威家族的中国记忆。(文 / 李菁) 历史中国近代史西点军校辛亥革命冯玉祥家族史迪威记忆中国