随手拍

作者:三联生活周刊

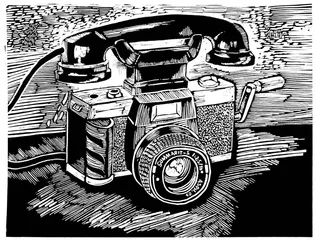

也就是一两年的光景,手机厂商终于舍得把CCD的像素搞大了。而且赶超比争,把更猛烈的硬件放进去,引得无数英雄编软件。Lomo牛×的时代,众多欧洲小青年发现残缺的美,不光出现在断了胳膊的女人胸上,还在于劣质的色彩也提供了更加突出的表现主义效果。于是像买牛黄非找胆囊结石的牛一样,等到我玩Lomo的时候,俄罗斯的机器已经快3000块钱一台了,原来也就是天津海鸥的价儿。

莱卡出了全画幅的M9,把M8的蓝宝石液晶屏卸了。但还是手动对着焦,手动算着光圈快门,逼着一个人躲在街角,支着墙,一猫猫半个小时。像是穿了风衣的“怪蜀黍”,立着领子,等什么放学似的。而当我60多岁的妈,参加了老年大学摄影班以后,就开始天天闹着买单反、配镜头。久了举不动的,我想,算是老娘锻炼身体吧。其实去一趟南锣鼓巷就明白了,平均每三个人脖子上就挂了一个硕大的图腾,摩肩接踵,一撅一撅地踱着祭祀的舞步,充满通灵般的艺术匆忙。但要是把长焦卸了,遮光罩掰了,手柄拧下来,充其量也就是攥着一打肿了的旅游相机,派头就没了。都穿大裤衩,卡背心儿,留齐刘海儿,一准地人堆里瞧不出来谁是萨满巫师。

问题是,连传带送、压缩拷贝、Photoshop、打印冲洗,老百姓掏出来一本被子褥子压着的相册,给好不容易串个门的什么人看看自己去过地方的留影,从第一天起,就是没话题聊天之后的项目。走到大街上,谁也不认识谁,也不想认识谁,那你是谁!

还是这一两年的光景,三家运营商在3G上稍微竞争了一下,全民就开始走路不看路,看手机了。以前没“看手机”这词,都说打电话。无论是运动的还是凝固的印象,其实都是一帧帧的图片。看手机,看的也就是这个。即使评论也是写出来文字组,还是图片。把想象具体化,就像对语言断章取义,都是没头没尾地来一帧。有的人来一震,有的人来一针,有的人喜欢义诊,有的人喜欢疑阵,元芳你戳在这儿不说话,你让人家尸体怎么看!

这不前不久网上就有人把手机伸入茅坑里拍去了。咱自知素质波动有点厉害,以前很少参与这个随手拍的游戏。上个月我在一张饭桌上,没忍住把各种的圆柱形器物、食品拍了8张黑白片放到网上,评论中各种窃喜,我心说,想象力沦陷了,这心中是佛,看什么都是佛。你说你拿的是滋水枪,就有别人藏兜里顶着说是武器,抢小卖铺大妈。

说到底“随手拍”这个滋水枪,目前还停留在是幽默感,还是敢幽默的讨论中,博君醉笑三万张,也不过10个G,成不了气候。其实倒有一个妙用,是我最近想到的,打算以后加入这个大行列。据说唐朝的李贺想起什么句子就扽张纸片随手写,晚上回家一张一张翻出来琢磨。宋朝还有一位梅尧臣把贺爷这手学了去,腰上别一个破布兜子,给一雅名叫“诗袋”,一个用处。在此,特录上尧臣哥五言诗多半首:“好峰随处改,幽径独行迷。霜落熊升树,林空鹿饮溪。人家在何许?云外一声鸡。”嘿!

所以,无论是随手拍,还是随手写,就看你干什么使了,反正人家也是随手拍了一只鸡。(文 / 李洵) 随手