何去何从

作者:三联生活周刊

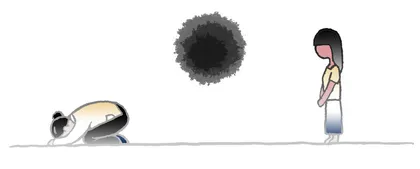

50岁,退休了。婆婆发话了:“退休了,可以回来陪我了。”我知道,婆婆让我回去,有两层意思,第一是陪伴,第二是继承。

先说陪伴。婆婆70多岁了,能陪陪她也是应该的,何况婆婆一个人生活。我婆家在浙江绍兴,而我们在安徽安庆。我和老公结婚后,公婆也曾来住过,但那为的是看看儿子的生活环境以及带孙女,总是来了又走。公公去世后,我们也曾想把婆婆接来一起生活,但语言不通、环境不熟,爱说爱笑爱热闹的婆婆过得很是寂寞。婆婆身体健康,我老公的姐妹家都在附近,小妹几乎每天上班都顺便回趟娘家,这样我们也就不十分担心她老人家的生活起居。

再说继承。几年前婆婆就“旁敲侧击”过,她是想让我继承她的“事业”——一是打理佛堂顶礼膜拜,香烟缭绕烛火常明,求菩萨保佑;二是祭祀祖宗,春夏秋冬逢年过节,祭食摆齐纸钱烧足,为祖上荣光。谁让我是长媳呢。说是“继承”,实际还是“陪伴”,只是对象不同罢了。

浙江绍兴传统风俗保存较多。婆婆是个忠实的佛教徒。幼时家贫,从小被舍在尼姑庵里,由庵里的师父抚养长大。解放后,师姐们纷纷还俗,远嫁他方。婆婆18岁时,也由两位师父做主嫁给了公公。后来尼庵被毁,两位师父就由公公、婆婆养老送终。上世纪90年代,婆婆在家里设了一个庵堂(在浙江,家中设佛堂的比比皆是),重拾打坐念经的“功课”。除了礼佛还有祭祀。祭祀,是家族中重要的活动,一般是由家主去做的,家中只有婆婆,自然是由她来操办。一年到头,需要祭祀的事比较多。隔三差五的,就是某位祖宗的诞辰或忌日,一般婆婆都会祭祀。婆婆对祭祀的种种仪式烂熟于心,很精通,村里人做这方面的事时,经常要来请教她。每逢节日,更是有各种各样的仪式,不但要“请”祖宗,还要敬各路神仙。

无论是礼佛、敬神还是请祖宗,纸质祭祀品是必不可少的,婆婆会做。用锡箔纸、黄裱纸等纸张,做“元宝”、“银锭”,做荷花灯、宝塔……给自己家用,为村里人家做,逢年过节时都忙不过来,得提前预订。她长年吃斋念佛,大家相信她做的东西更有法力些。婆婆的佛堂也是左邻右舍聚会的场所。每天,邻居们在佛堂里谈天说笑,婆婆很是受用。

关于礼佛和祭祀祖先,有个小故事。据说,当年我老公还在家中务农时,曾谈过恋爱,对方是基督徒。基督徒只信上帝,不祭祀祖宗。因此,婆婆心里十分反对。据说,老公上大学时要去见恋人,婆婆就在家中对着祖宗遗像祷告:“老祖宗,你们若是将来想有饭吃,就不要让他们成。”这个“饭”就是祭祀。据说,祷告起了作用,他们散了。

婆婆在我家住不长,也和这两件事有关。每次来,最长时间也就两个月,还要事先向佛和祖宗“请假”。现在,婆婆是觉得自己年事已高,要选定继承人了吧。可让我“继承”,还真是为难。

我的父母都属于“离家三千里,一心干革命”的。父亲参加抗美援朝,离开四川老家,后转业到安庆工作。母亲离开淮北,师范毕业分配到安庆当一名人民教师。因而,我们从小就不在意传统风俗,也无法在意,因为三个地方差别太大。我敬佛敬祖宗,但同时又是无神论者。况且,敬与信、信与实践之间存在着太大的距离,也是我思想的距离、人生价值的距离。

书,似乎在婆家那里不易寻到。村中或许可用“片纸也无”来形容。绍兴本是出文人的地方,但那古老的读书之风早已无人继承(不特指绍兴,全国许多地方都是如此)。家中的孩子一旦高考走了,书与纸张立刻都卖与收废品的。整个村子里,只怕除了上学孩子的书本,再也找不到其他。20多年里,我和老公也搬过几本书回家,但搬回去的书早已不知所终。

我热爱摄影,是个资深“色友”。可婆家这里,老房子拆光了,田地都变成某某别墅区了,拍什么呢?况且这里的人好像对拿照相机的人很反感。过年的时候回去,我抽空拿着相机到河边走走,河对岸就有人大喊“外地人又来了”、“不要拍我”之类的话。而我只能听懂绍兴话却说不像,无法和村民沟通,让人闷气。

前段时间,婆家某侄儿结婚,回去了一下。满耳听到的都是“好回来陪陪老人了”、“好落叶归根了”之类的话。我,何去何从?(文 / 张建) 何去何从