恢复“生活书店”是对“生活精神”的现实承载

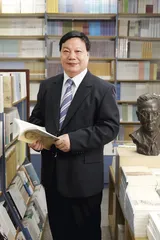

作者:曾焱 ( 樊希安 )

( 樊希安 )

2012年8月31日,三联书店正式向上级主管部门提出报告,要求恢复邹韬奋先生在80年前创设的“生活书店”出版品牌。2013年4月26日,国家新闻出版广电总局给予批复:同意三联书店出资设立生活书店出版有限公司,简称“生活书店”,主管、主办单位为三联书店,出书范围包括人文科学著作、文学艺术作品、大众文化读物和实用生活知识类图书。

2013年7月初,“弘扬韬奋精神,恢复生活书店”座谈会将在人民大会堂举行。三联书店总经理兼“生活书店”恢复设立后首任总经理樊希安在接受本刊采访时说,恢复“生活书店”,意味着邹韬奋先生当年提出的“生活精神”有了更为直接的现实承载,对三联人来说,这是至为重要的意义。

三联生活周刊:生活书店、读书出版社和新知书店在1948年合并为三联书店后,这么多年来已经作为一个整体品牌被读者所熟悉。现在,三联书店又重新恢复其前身之一的“生活书店”,是出于什么构想?

樊希安:2012年,在举办80周年店庆系列活动期间,我们其实已经有了恢复邹韬奋先生亲手创办的生活书店的想法。那段时间,党和国家领导人都给予了三联书店亲切关怀,中宣部、新闻出版总署、中国出版集团以及社会各界高度重视,进一步提升了三联书店的品牌影响力。而我们自己通过编辑和出版三联店史,也进一步认识到邹韬奋先生所开创的三联传统在今天的现实意义,同时更加感受到“生活书店”、“读书出版社”和“新知书店”这三个出版品牌对于今天的三联书店的重要性。

众所周知,1948年10月,由于当时政治环境的需要,这三个独立的品牌在香港合并为一,开始使用“生活·读书·新知三联书店”的名义出书,并在此基础上逐渐形成了“三联书店”的出版品牌。可以说,生活书店在历史上是这三家中的“长子”,其重要性非同一般。生活书店成立时间最早,先是1925年《生活》周刊创办,然后在1932年,邹韬奋先生以周刊“书报代办部”为基础扩大成立了独立的“生活出版合作社”,即生活书店。这么多年来,影响了一代又一代三联人的“竭诚为读者服务”的宗旨,就是韬奋先生创办生活书店之始立下的店训。之后,读书出版社和新知书店相继成立,初期也都得到生活书店和韬奋先生的帮助。生活书店的历史、韬奋先生对中国出版事业的巨大贡献和影响,决定了恢复这个品牌的重要意义。

( 重庆武库街(今民生路)生活书店分店(摄于1937年) )

( 重庆武库街(今民生路)生活书店分店(摄于1937年) )

三联生活周刊:“生活书店”恢复,将给三联书店的未来发展格局带来什么变化?

樊希安:恢复“生活书店”,对于三联人来说,意味着韬奋先生当年提出的“生活精神”有了更加直接的现实载体,这是至为重要的意义。韬奋先生在创办生活书店时,根据亲身感受,把生活书店最可宝贵的传统归纳为八种:坚定、虚心、公正、负责、刻苦、耐劳、服务精神、同志爱——这就是著名的“生活精神”。他尤其把服务精神作为“生活精神”的重要内涵。“竭诚为读者服务”既与中国共产党“全心全意为人民服务”的宗旨有本质上的一致性,又具有出版行业的特点,它从根本上解决了出版“为了谁”的问题,成了一代又一代三联人遵循的座右铭。

( 邹韬奋 (摄于1937年) )

( 邹韬奋 (摄于1937年) )

其次,恢复“生活书店”也是三联书店保护品牌的现实需要。三联书店现在使用的商标中,仍包含了“生活书店”、“读书出版社”、“新知书店”这三家历史品牌的商标,并于1997年通过国家商标局进行过注册,但是我们当时未能获得以这些商标从事编辑出版业务的权利,只能以图书零售企业的名义注册。由于多年未能开设作为实体书店的“生活书店”,这一商标在2010年5月27日被通知撤销,对此三联十分无奈,只能眼睁睁地看着韬奋先生创立的“生活书店”品牌被社会上一些不相干的人拿去滥用。现在恢复“生活书店”,对这一商标是最好的保护。

谈到未来发展,我认为恢复“生活书店”将对三联书店的拓展形成一种助推。1986年三联书店恢复独立建制后,在出版定位上提出“人文精神”和“思想智慧”,三联书店也借此成为中国学术文化出版重镇,为中国社会的进步发挥了积极作用。但这个定位也决定了它在图书市场上必定属于小众,很多书能有3000~5000册的发行量就差不多了。但是,如果三联在满足读者精神需求的同时自身不能获得经济效益,品牌终将无以立足。在这种情况下,我们的出版品牌迫切需要延伸和拓展。这几年,三联书店已经为此做了一系列准备和改革,比如由北京、上海和香港三家三联共同投资成立了三联时空国际传播有限公司,等等。但是,三联若要继续坚持以往的精品路线,保持固有的品牌风格,最好的办法还是增设出版品牌,使图书产品线从品牌上得以分流,就像人民出版社使用“东方出版社”副牌、人民文学出版社使用“天天出版社”副牌,三联也可以让一部分不适合使用主要品牌出版的大众生活类图书以“生活书店”品牌来出版,这样有利于保持“生活·读书·新知三联书店”这一在学术文化界享有很高声誉的著名品牌面目清晰可辨、始终如一。“生活书店”恢复之后,我们还可以考虑以后把“读书出版社”和“新知书店”两个老品牌也恢复起来,逐步发展成为中国出版集团公司旗下的“三联书店出版集团”。

当年,生活书店的服务与营业并举,韬奋先生称之为事业性和商业性兼顾,力求做到两个方面对立统一。生活书店的指导思想和经营原则,对于今天仍有现实意义。80年历史的三联书店,在新的市场条件下重新发力、重新崛起。拓展渠道,扩大品牌影响力,恢复“生活书店”,以及成立集团公司,是目前阶段的重点与未来的目标。然而,这一切依然只是手段。三联有自己的文化坚守,所有努力都是为着我们的理想:传承文化精神,探索真理与新知。这是由三联书店创立之初即明了的“事业性”所决定的。三联书店任何时候任何情况下都不会把追逐赢利作为自己的根本目的。

三联生活周刊:“生活书店”和现在的三联书店将是怎样一种关系?比如在经营方式上和出版定位上。

樊希安:三联书店是“生活书店”的主管和主办单位。“生活书店”出版的图书,总体上仍将继承三联的精品风格,但在面向的读者和产品路线上会有所分工。国家新闻出版广电总局批复给“生活书店”的出书范围包括人文社会科学著作、文学艺术作品、大众文化读物和实用生活知识类图书四类,而我们主要考虑以文学艺术作品和大众实用读物为重点。

其实自1932年成立伊始,韬奋先生主导的生活书店就强调服务大众,出版过《恋爱信箱》这种对普通读者产生过广泛影响的读物,出版过关于生活教育和职业修养的《生活日记》和《文艺日记》,抗战时期由著名教育家张宗麟主编的《战时读本》更是深入浅出、传播甚广,曾多次重印。所以,我们现在恢复“生活书店”,提出的理念也是向大众出版靠拢,在读者身边做“人生向导,生活伴侣”。“生活书店”即将出版的《舌尖上的台湾小吃》,计划今年8月底在北京国际图书博览会上推出。接下来,我们还准备做一些有关生活智慧方面的选题,比如出版我国西域8世纪喀拉汗王朝时期著名思想家玉素甫所著的《福乐智慧》一书。文学艺术方面,也正在积极联系作者。

三联生活周刊:出版大众实用读物,对于被视为知识分子精神家园的三联来说,会不会因此降低了格调?

樊希安:不会降低格调,而是接近大众。韬奋先生说过:“我们要极力使我们的文化工作能影响大多数人,影响的范围越广大,文化的功效也越大。”

追求“一流、新锐”,这是三联书店的质量标准,同样也是“生活书店”的标准。所谓“一流”,即无论出版学术读物、文化读物和大众读物,都要求居国内一流和领先地位;所谓“新锐”,就是具有创新性、开拓性,具有探索意义,不人云亦云、拾人牙慧。这是三联书店对作者的要求,也是对自身出版物的要求。我们从不以“合作出版”名义放弃质量把关,从不让经济利益左右对书稿内容质量的评估。符合三联图书的质量标准,不赢利或暂时不赢利也精心出版,达不到三联图书质量标准,给多少资助、包销多少册也不予接纳。这一点是从领导层到编辑所形成的高度共识。甚至“生活书店”以后可能将为打工阶层出书、为儿童出书,但并不意味着因此就放松选题把关和降低质量标准。即使面向大众的读物,也要传播新的生活理念和健康的生活方式,倡导人与社会、人与自然、人与人的和谐,宣赞美好的心灵,体现人文关怀。

三联生活周刊:近10年,三联书店确立了学术、文化、大众、旅行四条产品线。如果“生活书店”主打大众读物,原来的产品线会如何调整?

樊希安:我们将对原产品线进行分析、调整和归并。三联书店已经在内部实行了分社制,成立了学术、文化、综合、大众四个出版分社和对外合作部、专题项目部。今后,文学艺术作品、旅行类、实用类读物都将放到“生活书店”来出版。总之,“生活书店”将成为三联书店的重要一翼。

三联生活周刊:邹韬奋先生当年创立“生活书店”,明确提出要“力谋改造社会”。现在重新恢复“生活书店”,回看历史,我们应该如何来解读韬奋先生的这句话?

樊希安:三联书店最重要的传统就是“力谋改造社会”,若非如此,韬奋先生当年大可以去做别的事业。我曾拜访邹家华同志,他说,他父亲的最可贵之处在于从来不为出版而出版,而是要为改造这个社会做出自己的努力。

上世纪三四十年代,生活书店、读书出版社、新知书店在出版大量具有革命性、战斗性的红色出版物的同时,也先后出版了许多学术研究著作。这些学术著作是三联前辈“力谋改造社会”的另一个侧面,体现了他们对于民族前途、社会进步方面的深刻思考和使命感。这些著作不是为学术而学术,为研究而研究,而是从中求索真理、启迪民智,许多著作在今天仍然有开启山林、泽被后世的意义。

今天这句话并没过时。站在时代前沿,与时代同行,坚持变革精神,这是三联书店最本质的东西。从民主革命时期的宣传真理、鼓吹革命,到社会主义革命时期的投身文化建设,到改革开放新时期的“读书无禁区”的一声呼喊,再到今天的积极投身变革,在变革社会中也变革自己,在谋求社会进步中也实现自身的进步,这一切均与韬奋先生“力谋改造社会”的初衷有关,这是最可宝贵的力量源泉和最能打动人心的现实表现。

三联生活周刊:你曾说,三联书店在80年里实现了“从红色出版中心到学术文化出版重镇”的重要转型。现在恢复“生活书店”,给三联书店带来什么新的期待?

樊希安:我们首先要认识三联书店存在的价值是什么。《邓小平时代》要在大陆出中文版的时候,有50家出版社竞标,其中不乏大社、名社,傅高义先生从中选择了三联,因为他认可三联的价值在于它的独立思想。80年来,三联书店经历了几次“转型”和“被转型”,这是由社会变革和新中国出版布局形成与调整诸多因素造成的。1951年,三联书店被合并到人民出版社,作为其副牌存在,到此时三联书店出版政治类读物的使命已经完成。1986年1月,三联书店从人民出版社分离出来独立建制,这是一次机遇,也是一次选择。三联书店既不能沿袭过去“红色出版”的老路,又要遵守专业分工,同人民出版社“保持距离”,故而选择了学术文化出版道路,被定位“以出版人文科学和社会科学书刊为主的综合出版社”。从此,三联书店的发展道路尘埃落定。学术文化基因植入渊源有自也好,先天的禀赋传承也好,时代造化的机遇也好,总之,三联书店在我国出版领域最终选择了一条适合自己发展的道路。

恢复“生活书店”是新的话题,几代三联人的愿望得到了实现。我们要把“生活书店”存在的价值挖掘好,拿出好书来说话,让“生活书店”真正成为“大众生活的伴侣”。(文 / 曾焱) 读书文学生活书店三联承载现实邹韬奋精神恢复文化