环球要刊速览(741)

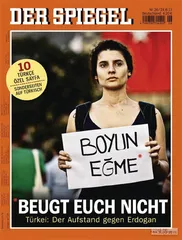

作者:三联生活周刊 这次土耳其爆发的大规模抗议事件很可能将会决定这个国家未来的走向。游行暴露出城市的、以欧洲为师的“白土耳其”与农村的、保守的伊斯兰意识形态“黑土耳其”之间尖锐的矛盾。这两方都在过去10年的经济腾飞中壮大了自身,经济的发展没有消除它们之间的矛盾,反而将其尖锐化了。总理埃尔多安现在面临的麻烦是,他的统治不再是仅仅获得议会优势这么简单,他必须尽力促成黑白土耳其之间真正的对话,当然,他自己的立场也十分微妙。德国对土耳其武力镇压抗议者很不满,已经打算重新考虑其加入欧盟的事。值得一提的是,考虑到在德国生活的土耳其人,《明镜》的这次报道用了德土双语并列。

这次土耳其爆发的大规模抗议事件很可能将会决定这个国家未来的走向。游行暴露出城市的、以欧洲为师的“白土耳其”与农村的、保守的伊斯兰意识形态“黑土耳其”之间尖锐的矛盾。这两方都在过去10年的经济腾飞中壮大了自身,经济的发展没有消除它们之间的矛盾,反而将其尖锐化了。总理埃尔多安现在面临的麻烦是,他的统治不再是仅仅获得议会优势这么简单,他必须尽力促成黑白土耳其之间真正的对话,当然,他自己的立场也十分微妙。德国对土耳其武力镇压抗议者很不满,已经打算重新考虑其加入欧盟的事。值得一提的是,考虑到在德国生活的土耳其人,《明镜》的这次报道用了德土双语并列。

《纽约时报杂志》

2013.6.23推销总统=推销比萨?

《纽约时报杂志》

2013.6.23推销总统=推销比萨?

政治营销术的发展通常要落后于商业营销术,但2012年的总统选战显示出截然不同的面貌。奥巴马的竞选团队从蓬勃发展的分析和行为科学领域招募最优秀的年轻人,将他们安置在一个所谓“洞穴”的房间里,在大约16个月的时间里每天工作多达16个小时。选举结束后,当这些技术向导走出幕后时,他们不仅仅已经打破若干基于历史的预言而创造了胜利,还开发出了一系列高效的营销术,其中有些手段是全新的,有些方法则从未进行过如此大规模的实践。在耗资占据竞选成本50%的电视广告购买领域,他们利用先进的机顶盒监测技术判断出其目标选民正在观看的节目,得以用一种更精明、更便宜、更富侵入性的方式将竞选广告发送到选民家中。这套系统给了奥巴马一个得以超过罗姆尼的重要优势。

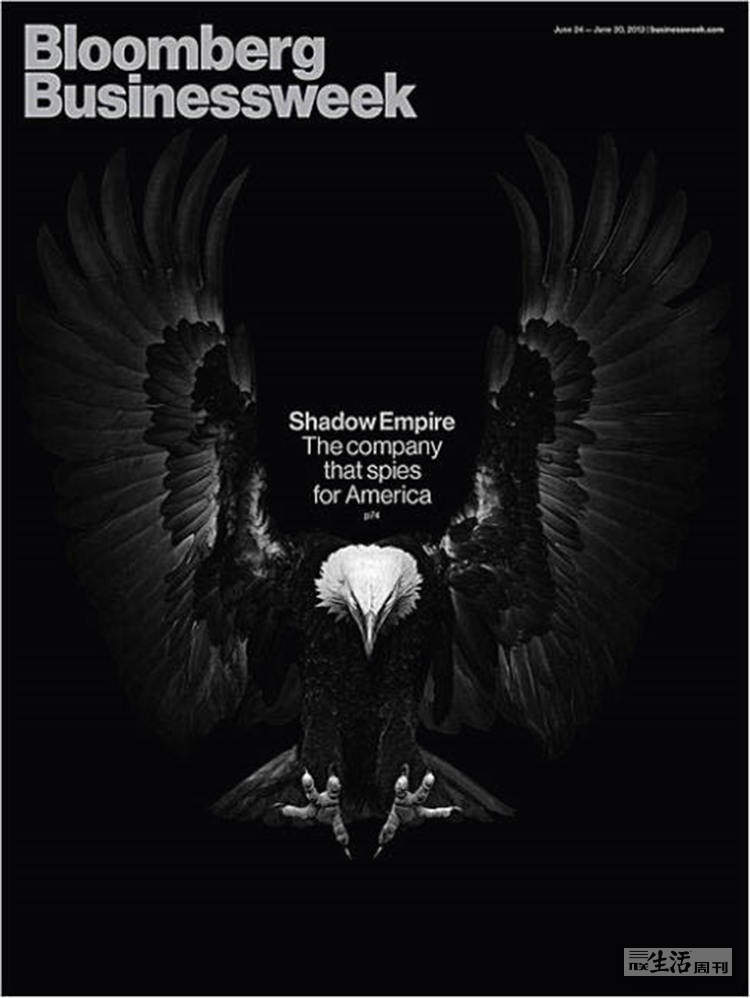

《彭博商业周刊》

2013.6.24暗影帝国

《彭博商业周刊》

2013.6.24暗影帝国

1940年,受美国海军部长委托,一家咨询公司与军队规划师一道,开发了一套传感器系统,能跟踪潜艇无线电通信,并协助设计攻击策略。得益于此,盟军在“二战”结束时已击沉或重创大部分德国潜艇。一段长期合作关系由此开启。随着“冷战”开始、加剧、解冻,直至被全球恐怖主义所取代,这家更名为博思艾伦的公司,愈发将重心偏向于政府业务,2008年更将其利润较少的商业咨询部门分离出去,成为一个纯粹的政府承包商。到今年3月为止的公司年度财政收入为57.6亿美元,其中99%来自政府合同,2.19亿美元来自互联网,1/4来自美国主要情报机构。过去10年,该公司及其主要竞争对手都成为美国政府加大情报开支后的主要受惠人。2013年美国情报预算的70%用于外包业务,几乎1/5的情报人员在私企工作。

《经济学家》

2013.6.22伊朗的道路

《经济学家》

2013.6.22伊朗的道路

哈桑·鲁哈尼在伊朗总统大选中获得了压倒性的胜利,但他的前途充满荆棘。伊朗通货膨胀率已经超过30%,经济萎缩,贫富差距加大。40%的伊朗人生活在贫困线以下。由于西方的制裁,伊朗的石油出口削减到每日70万桶,是过去出口量的1/3。这直接造成了伊朗缺乏基本物资,工厂倒闭,失业率上涨。在这次的大选中,64岁的鲁哈尼是相对来说最具改革气质的候选人。但在伊朗,总统的权力受制于其他机构。这些机构中的许多都掌握在保守人士手中。据估计,伊朗很快能够生产武器级铀,甚至制造出核武器。鲁哈尼在一手持核的情况下,能够利用西方对他的好感减小伊朗的压力。但叙利亚是一个问题。美国决定向叙利亚反对派直接提供武器援助,其真实原因在于防范伊朗的影响。

《纽约客》

2013.6.24窥探

《纽约客》

2013.6.24窥探

《华盛顿邮报》和伦敦《卫报》曝光了美国国家安全局的手机和互联网信息搜集项目,吸引了整个世界的目光。在此之前,这项“全球范围内的信息收集和分析”工作的粗略情况已经被外界知道很久了。上世纪,美国的媒体常常报道名为“埃施朗”的项目。它由国家安全局领导,利用卫星、海底电缆和计算机过滤全球大部分的电子信息。在“9·11”后,这一项目又得到了扩张。2010年,《华盛顿邮报》就曾指出,每天国家安全局的搜集系统就将监视17亿份电子邮件、手机通信和其他通信。今天的报道只不过是丰富细节。《时代》认为,这一新闻使得奥巴马政府失去了公信力。但目前,这些项目依然是在法律的框架下进行的,尚无证据显示它对公民的言论自由等权益造成了损害。 环球要刊速览中东局势伊朗石油伊朗经济伊朗政治