吉他工程师高烁

作者:葛维樱(文 / 葛维樱)

( 高烁 )

( 高烁 )

“我还会修三弦呢!”高烁说,“都是弹拨乐器,我也想给它一刀。”高烁玩弄着手里的小磨刀石,对着一把最贵的Fender比画。他的“手工”工具让很多天价吉他胆寒。对应各种型号的精密调琴工具,这个青色泛着一点光的磨刀石,乍看上去只是比一般的磨菜刀的家伙小薄了不少,但要仔细把玩起来,居然有自然岩石一样的肌理,光滑之中的粗糙,让人爱不释手。

高烁的外号叫“烁爷”。他只用最原始的工具,给最贵的琴修理调音,是吉他修理行业的传奇。“多天价的琴也能给尅吃好了。”业内的人把新琴拿来给他调,叫“开个光”。他起初觉得挺纳闷的,别人都是一屋子精密的器材,各种专门配置的巨贵的工具,自己还拿了一个5岁时候用的小扳手,还有一个最常见的钢锉,用放大镜看,上面每一毫米的尖锐度都给他磨得完全不一样了。

“晚上我还得修三把琴。”从崔健、齐秦、许巍、唐朝乐队到女子十二乐坊,高烁已经作为他们的专属吉他工程师,与众明星合作了六七年。有台湾最好的吉他大师专门来找他调琴。“我是他们互相之间介绍的。”但是他还是把自己的手机号扔在网上,价格全凭良心。有演出商赞助时会给高烁一个业内认可的公价。也有人写个帖子,花了几千块没调好的琴,坐飞机来找他调一次,只收了30块钱,怎么多给都不收。“价格是看我做了什么,我自己定价。我必须给人物超所值的感受,我自己高兴。干30块钱的事,干吗收100?”

他依旧生活在打小生长的北京酒仙桥。父亲是军工厂的工程师,母亲是中医大夫。“我们家祖上到爷爷本来是玩蛐蛐的,我爸精于武器,到我这儿,改的琴,实际上都是一码事。”但是他骨子里还是一个坐在军工厂废旧零件堆上,一天天琢磨每个部件关系的孩子。背包里有一把9岁做的全钢玩具枪,所有的准星是自己一点点锉的,几个火柴头一塞,钢钉一填,簧的外露给这把小枪一种玩具手工气,但是哪怕用小指轻轻一钩,厚玻璃啤酒杯就全碎了。“收山之作,酒仙桥会打鸟会玩枪的都知道我。我觉得我就是一放大版的幼儿园生活。”娃娃脸的高烁,总点最便宜的啤酒,看上去还是一个背着双肩包的普通小青年,说话极其文静特有条理,年纪刚过三十,说话却像个50多岁慢条斯理的老先生。

高烁学琴是因为他的性子。从小学到初中都喜欢摇滚,初中时他身边的朋友倾其所有买了一把几千块钱的琴,可是有几个音憋住了,怎么也没声音,比便宜的琴还难听。“就跟把碎玻璃放在药臼里捣一样。”因为是铜合金做的,据说只有台湾能修,那是90年代中期,有关吉他的乐器修理知识一片荒芜。他悄悄背回家去,拿细砂纸和钢锉,三下两下就给修得极其完美了。但是“不敢让他看见,怕他心疼”。高烁没看过说明书,“都是英文,看不懂”。也没见过任何会修琴的老师傅。“过去北京的琉璃厂有琴行,但是不行,吉他还算是比较新的乐器,再一看民乐杂志,都是黑白的,恨不得写上‘夕阳红’三个字。”

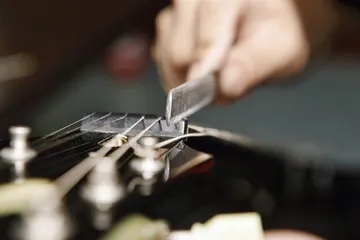

( 高烁在调节琴颈钢筋 )

( 高烁在调节琴颈钢筋 )

高烁说了个比喻,说自己修琴这事,“是老天爷让我吃这碗饭”。碰到吉他之前,他是玩蛐蛐最好的,是做手工玩具枪最好的,碰上了琴,他就一概不玩别的了。高烁自己能弹的有限,靠的也不是“听风”似的耳朵。“一个知了脱壳的时间,是1小时50分钟。”他幼儿园时能定定地看住一只知了,从开始脱壳到展翅飞翔,“一共看了100多次”。他至今仍在玩味那最关键的一瞬,知了一个部位一个须翅,从壳里次第出来,最后一下完全脱出。“所有的顺序和颤动的次数,都是精准的,从来没有改变过。”

“我好像自己变成了一只知了。”高烁说,他的注意力集中到了不可思议的程度。知了脱壳都是晨昏,他趁父母睡着,拿一个要脱壳的知了,让它趴在纱窗上,自己守着一直看。“琴弦离琴颈的距离,就是特别微妙的。距离近了有杂音,距离远了难弹。”他的理解在知了里,“它早一分钟晚一分钟都出不来,要配合大气,要配合气温。必须是清晨和傍晚,有太阳不行。”他觉得自己调琴也是一样,首先坐得住,坐得稳。“琴颈的钢筋,绑弦的形状,高把位的螺丝高矮等等,这些合在一起,才是一把完整的琴。我要把自己当作弹琴人的身高,他坐时,他站时,他跳时,弄琴的样子,我都能完全仿照得来。”精密的各式专业仪器,是把琴调成一个标准,而高烁调完不用仪器测,和弹琴人要的一模一样。“琴本来就是给人服务的,每个人从不会到会,琴也是一样。”他老是说一些“不地道”琴行不爱听的话,比如修一次琴最好五六年都别来找了。“洋大夫给你一个习惯,就是你得老去开药。我是特别不爱见病人的。”

( 高烁在调节拾音器磁点 )

( 高烁在调节拾音器磁点 )

高烁有典型北京男孩的爽利,也有后工业时代儿童的锐气。他特别喜欢酒仙桥一带的大厂房,是国货的绝对崇尚者。“现在只能说做国货的老一拨人渐渐地没了,手艺其实都在他们那儿,骄傲也在那儿。”他从小堆雪人,都能用水和刀刻成一个冰雕。“认真,较真,想知道针尖为什么是尖的。”吉他和贝斯都是贵起来极贵,便宜起来又能让人毫不手软的乐器。“我总是先看,这个人是刚学的爱好者,这个人是有钱但是不懂琴的,这个人是想好好学但是不靠琴吃饭的。”高烁在意的是琴和人的关系,在他看来,只要是和人在一起的琴,就应该认真对待。他经常说些很有趣的话,把琴比作一个有生命有变化的物体。“琴跟人一样,不能上吊,不能挂背,最好拿个小架子靠住,不然它会扭脖子弯腰。”“到了南方,湿度变了,一切都要重新适应。”“擦弦的油要比水流快,比水流慢的就吃进去了,弹着不脆。”他评价的从来不是琴本身,而是如何让一把琴焕发出应有的神韵。在业内著名的一句评价是,“高烁经常把几百块的琴修得像几万元的”。“国产车开好了一点不比别的差,应该开吉普就别追求法拉利了。”

我们聊起瑞士表房里那些世代钟表大师,高烁说自己完全能理解那些长者,为什么一块表能做几个月甚至一年。“一个齿轮,要不要再磨一下?”高烁说,“多磨一下,少磨一下,这就是天壤之别,一个师傅做20年表,他才能知道最后关键那一下的力道劲度,到底是怎么回事。”职业学校毕业去了北京最大最先进的保龄球馆调机器,然后又去了最好的琴行专职调琴。调试,这个动作本身就是高烁的专长。2005年左右,他开始成了需要排大队等候的师傅。“不知道的还以为修自行车呢。”高烁说,“其实吉他和自行车,还有钟表都一样,都是特别孤独的东西,明白的人才明白它的伟大。”再后来到了2008年,就成了演艺圈大师们的最爱。总是背着小书包,奔走在一线演出现场。

( 高烁的修琴工具 )

( 高烁的修琴工具 )

“当然用什么方法能把琴修好都很好,不一定非要跟我来拿扳子改锥磨刀石。”不过他还是很得意自己的小书包,“一个包走天下。”高烁一点也没有进入演艺圈的姿态。他一直都不太重视别人对他“第一把交椅”的称谓,最高兴的时候是在一次演出后台,碰到一个北欧的老牌摇滚乐队,对方50多岁的吉他手在用各种“高精尖”修琴,自己拿个锉刀在一边修,谁也没理对方,但是都修好了之后,互相听了一下,就遇到了知音。“不会说一句英语,来了个对拳头。”他们对琴的理解是完全一致的,“对方可是比我多玩20多年啊!”

高烁一修琴就进入半点声响都没有的“入定”样子,倒像个修行的僧人。“好几个小时不和你说话,我有点不好意思。”他特别照顾别人的感受,但是熟了也就自然地“人琴合一”。和高烁在一起,只要有一把琴,我就不用说话了,因为只要观察他和琴之间的交流,就足够震撼。我们听不出来的差别,在他手里几下就能显示出什么叫“差别”。他也不是特别排斥别人用专业工具。“我能把琴的木头,拼得一根头发丝都插不进去。”很多人依赖工具,是因为要求绝对的对称和准确,总不信赖手工的缘故。好多人觉得以毫厘计算的差距,是人手做不出来的,必须得花大价钱给琴做手术。“我得让人自己去玩琴,他的脾气暴不暴,手指头长短,身高体重,我想象他在舞台上的样子,才能把琴给他量身修好。”“人是万物灵长,知了能做到的完全对称和完美精确,为什么人做不到?” 工程师吉他高烁