邓南遮的藏书票

作者:三联生活周刊(文 / 子安)

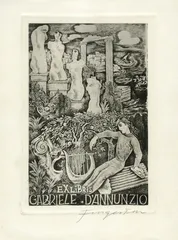

( 邓南遮藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1936年) )

( 邓南遮藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1936年) )

他手握诗卷坐在残断的古代石柱上吮吸着从身后湖面上吹来的甘润湿气。身旁的无花果树已到结果之时,秋风萧瑟,熟透的果子击打着树叶,催促着,仿佛要迫不及待地跃下枝头。那远处的爱奥尼亚石柱只剩下两根,原来应是某座宫殿或神庙的顶梁,现在更像是个摇摇欲坠的拱门。山坡上裸露而残缺的女身雕像向各自面朝的方向张望,不知她们朝拜的“胜利宫殿”是在何方?他的胳膊毫不介意地搭在无花果树的树枝上,他凝视着灌木枝叶中的面具和里尔琴,像一位古罗马诗人,在废弃中,在大自然的怀抱中作诗吟唱。他身后艳阳下的加尔达湖近看可与日内瓦湖媲美,风浪不大,够得上一叶船儿在里面戏耍,远看又如亚得里亚海湾,气势磅礴,悬崖、峭壁环抱湖水于其中。但凡湖岸边的林荫深处就会被各时代兴建的别墅、教堂、修道院、村舍所占据。加尔达湖这个意大利最大的内陆湖迷倒了不知多少世上的文人墨客,他们驻足流连,休养生息,藏书票画面中的主角,那位有着“里尔狂人”之号的诗人便是其中之一。他是意大利唯美主义巨匠、颓废主义的代言人加布里埃尔·邓南遮(Gabriele D'Annunzio,1863~1938),善于音译的徐志摩又称他“丹农雪乌”。

邓南遮在世人眼中是颇受争议的怪人,他是作家,是诗人,是一个与卡萨诺瓦并肩的情圣。他是帝国扩张主义和极端民族主义的鼓吹者,是法西斯分子,也是墨索里尼的拥护者。在第一次世界大战中主动参军成为意大利空军飞行员,为祖国险些送了命,幸好只失去了一只眼睛。解甲归田后,邓南遮在自己的著作里继续渲染复兴罗马帝国的民族主义。在公共集会场合他煽动民众,自己俨然成了一个极端的、近似于疯狂的宗教式人物。他与墨索里尼共同建立了意大利法西斯主义政权,虽然二人的关系并没有常人料想的亲密无间。

1919年,邓南遮因不满政府的妥协政策,亲自率部占领了意大利与前南斯拉夫交界处的阜姆城,邓南遮在那里当了近一年的“山大王”。同年的圣诞节,意大利政府军血洗阜姆城,邓南遮带伤撤退。从此他即退出了政治舞台。1921年,邓南遮在北方的加尔达湖畔有着“胜利宫殿”美称的维多利亚莱别墅定居,开始了自己退居幕后的隐士生活。

“胜利宫殿”坐落于加尔达湖畔,因山而建,它的前身是“卡纳克别墅”,主人是位德国收藏家,别墅后被意大利政府接管。内部遗留有李斯特的私人藏书和他曾经弹过的钢琴。1921年,邓南遮租下别墅后开始大兴土木对其内部进行改建,意大利法西斯政府为了讨好邓南遮,让他远离罗马,少管政治上的“闲事”,还特意拨巨款资助扩建别墅,并购买了大量艺术品和文学书籍作为屋内陈设;更令人瞠目结舌的是,邓南遮曾经驾驶的战机和舰艇也都被搬到了别墅里来陈列,为它的新主人添光加彩。这个浩瀚、奢侈的扩建工程也因工期太长而在邓南遮去世后搁置。别墅所在的位置是加尔达湖的东岸,隔岸远观,湖光山色尽收眼底。内陆湖与环山产生的特有的气候培育出了繁多的物种,形成了一个独立的“山水花园”。无花果和橄榄树则是当地最常见的两个树种。

1924年,邓南遮正式辞去了所有政府职务,和家人在与世隔绝的加尔达湖边过着深居简出的生活。其间,墨索里尼几次到访,探查“好友”是否“安分守己”地享受那世外桃源般的生活。论资排辈,墨索里尼应是邓南遮的学生。二人早年的合作可谓“珠联璧合”,但到了后期,墨索里尼担心邓南遮在民间的威望过高、不利于巩固自己的统治地位而开始打压他的这位政界“好友”。1922年,邓南遮被人行刺未果,又让世人对他与墨索里尼之间的“暧昧”关系浮想联翩。

( 加布里埃尔·邓南遮 )

( 加布里埃尔·邓南遮 )

在政治上,邓南遮是个“狂人”;在艺术文学创作上,他亦是生活的宠儿。他认为:“生活是美和力量两种形式的永恒的交替,是声音和色彩的交响乐,当声音和色彩与非凡神圣的人自然交融在一起时,人们就能享受无上的乐趣,领略那狂热的激情。”“丹农雪乌”的创作者徐志摩偏爱邓南遮的颓废和唯美,他说:“我们不能测量他的力量,我们只能惊讶他的成绩。这样的怪人,只有放纵与奢侈的欧南可以产出。南欧民族重本能,喜放纵。丹农雪乌的特长就是他的酣彻的肉欲与不可驾驭的冲动,在他生命即是恋爱,恋爱即是艺术。”

南欧确是孕育艺术的温床,是一个提供给艺术家重识自我的心灵补给站。1927年底,芬格斯坦也来到南欧的西班牙并重新热爱上了绘画。在游历了西班牙各地后,芬格斯坦深受启发,创作出了若干幅颜色迥异、充满了天空气息的风景画。1928年回到德国后,芬格斯坦在“新艺术画廊”举办了自己在西班牙创作的绘画作品展,所带来的反响之大是旁人始料不及的。其间他的儿子皮特热爱上了雕塑,作品有幸在“柏林人艺术画廊”与父亲的作品一起展出。不久,德国压抑而近乎憋闷的狭小生存环境已不适合芬格斯坦继续生活,在布拉格短暂停留了一段时间后,芬格斯坦将妻子比昂卡和女儿鲁斯送到了南非,自己带着儿子皮特在1936年初逃难到了意大利。通过几位亲朋好友的帮助,芬格斯坦在米兰正式定居。

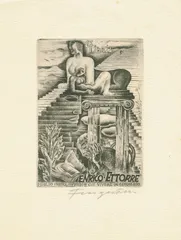

( 埃托雷藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1939年) )

( 埃托雷藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1939年) )

邓南遮生活的加尔达湖地处米兰和威尼斯之间,距离米兰仅有百余公里的路程。1936年,刚在米兰扎根的芬格斯坦在朋友的引荐下为邓南遮制作了这枚藏书票。曾在柏林“红极一时”的芬格斯坦无论走到哪里,即使离开了他苦心经营20多年的柏林,仍可木秀于林,在藏书票圈内率先冲破了国界、种族、文化、艺术上的束缚。

在加尔达湖生活的17年是邓南遮逐渐净化心灵,深刻反思、反省自己人生的17年。他在1935年的遗作《密书》中曾对自己的一生进行了忏悔:“目睹这惨淡而又痛苦的一生,我真想抹去自己曾有过的那些经历——如今想起来真令人毛骨悚然——真想抹去加布里埃尔·邓南遮这样一个人的存在,抹去这样一个文艺家和英雄的存在,抹去这样一个与过去休戚相关又与今后的生存紧密相连的人物,抹去与他说过的话、写过的篇章、声明过的并且实现了的业绩紧密相连的英雄般非凡而充满情欲的一生。”他似乎预感到自己的人生即将走到尽头。

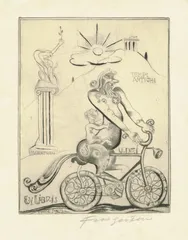

( 安伯托黛伊藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1936年) )

( 安伯托黛伊藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1936年) )

这帧方寸书票是芬格斯坦艺术生涯顶峰时的佳作,画面构图巧妙,画中的各个元素寓意鲜明,堪比大幅画卷。票中的邓南遮遐想着自己的人生若能重新来过:他仿佛又回到了青年时代,他不需要浮华奢侈的“胜利宫殿”,不需要人们赐予他的各种“美称”,他不愿再做自己笔下罗马城的“卡萨诺瓦”,更不愿意与政治有丝毫瓜葛。他生来便是一个浪漫、唯美的诗人,他只求终日坐在加尔达湖畔的山坡,在无花果树下,弹着里尔,唱着诗歌。他本可活得如此悠然自得,如此潇洒倜傥。1938年,在藏书票问世两年后,邓南遮终于离开了他“惨淡而痛苦的一生”。他被葬于“胜利宫殿”外的无花果树下。墨索里尼携党徒出席了葬礼,而且给予邓南遮国葬的礼遇。同年,芬格斯坦亦为墨索里尼制作了一枚藏书票。

( 内特藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(上世纪30年代) ) 藏书票邓南格斯米兰