历史与工艺的100个关键词 钟表学问

作者:黑麦(文 / 黑麦 杨聃)

在“时间”成为“手腕上的谈资”之前,与它有关的论述大多是与神学有关的学术话题。当时的人类,似乎对于昼夜的模糊划分已不满足,人们在日常生产中发现了潮汐、天气与时间规律的关系,早期历法,是对于时间的最初的推论,在尚不能划分“时、分、秒”的岁月中,昼夜的交替成为时间的最小单位,由此出现了“年、月、日”。“时间”的初现,是“祭祀报时”,它安静地指示着人们规律地劳作、膜拜,逐渐成为生活起居的一部分,14世纪时,居住在欧洲的人有了“看时间”的习惯,时钟被悬挂在教堂的墙面或高塔端。在启蒙运动时期,自然神论者喜欢“将上帝比喻成一个钟表匠”,“无需不断干涉被造物的世界,因为这个世界可以按照上帝创造的理性与自然法则自行运转”。当时的天文学家总会“偏执”地指着星空说:“你只有读懂了星空这枚钟表,才能造出一块真正的钟表。”无论彼时的钟表匠们是否真正读懂了星空,他们所造出的那些“准或是不准的怀表”仍然是皇室贵族口袋中的消遣玩意儿,此时,时间也“从神坛上走下”,逐渐成为一种“日常配饰”。

18世纪的查斯特菲尔德勋爵曾以怀表作喻,教育自己即将成长为英国绅士的儿子:“学识恰似怀表,只消悄悄地放在口袋里,也不必常常取出来炫耀。”在西方,腕表似乎代表着一种男性对于父辈恋物癖好的传承,伍迪·艾伦就有一则关于继承表的著名笑话,特意调侃了这种传统:“我为自己的金怀表感到自豪。我爷爷在临死之前,把这只表卖给了我。”

19世纪末,瑞士人设计出了便宜的怀表,女士们开始了如同男士一般的配表习惯,市场中也充斥着大量的钟表。高尔基曾经在《时钟》里写道:“世上再没有比时钟更加冷漠的东西了,它都是分秒不差地滴答着。”没过多久,表带的发明所带来的便捷也逐渐显现开来,人们似乎马上适应了手腕配表所带来的方便性与随意性,在服饰风格与社会生活的改变中,似乎只有穿着正装才能佩戴的怀表,越来越不能满足日常的需求。曾有一位年轻胆怯的记者,擦干湿冷的手掌,穿着法兰绒长裤去采访一位心烦意乱但衣着华丽的作家。在简单寒暄了一会儿他的小说笔法后,这位作家突然瞪着记者的手腕大叫:“快扔了你那块表吧!戴上我这块。”这位作家是杜鲁门·卡波特。从卡波特盛气逼人的态度便可看出,他选择腕表的标准绝不是谦卑、谨慎,但他仍为卡地亚Tank系列的低调优雅而倾心。

在1927年的电影《大都会》中,演员艾尔弗雷德·埃布尔(Alfred Abel)饰演的统治者菲达逊(Fredersen)戴着一枚摩凡陀腕表,日后,这枚腕表竟成为一种被热购的商品,腕表也在此时成为一种生活必需品。如《广告狂人》描述的时代那样,职场中的男人在薪资上涨后所做的第一件事情,便是换一块好表:于是唐·德雷柏将手头的银色积家翻转腕表,升级为“闪耀的金色”。上世纪60年代的演员史蒂夫·麦奎因(Steve McQueen)刚出道时,曾因长有一张“猩猩脸”而备受争议。但在他逝世几十年后,仍然是“硬汉派”腕表佩戴者的最佳范例。史蒂夫·麦奎因一生中仅有两块腕表与其名声相连——劳力士潜航者5512和豪雅表的摩纳哥系列。前者是他私人爱物,并在多部电影和日常生活中佩戴了将近十年;后者具有方形外观和计时码表功能,因在电影《勒芒》中与赛车服搭配的惊鸿一瞥而为收藏者所喜爱。

奥巴马总统经常佩戴的平价腕表JG6500,就曾让大批腕表渠道商伤透脑筋。在最初,没有人知道这款出现在大选集会、就职典礼,相伴第一份总统令的腕表是哪里来的。坊间议论,国家元首造访互送腕表已成为传统,其中不乏卡地亚等高档品牌,为何奥巴马如此偏爱这款不过260欧元、由美国特工送给他的生日礼物?这款由Jorg Gray生产的腕表一度只在特勤局的内部销售,如今已火爆网络。与普京昂贵的百达翡丽不同,石英机芯、三眼计时功能、真皮表带这些功能显然不是总统青睐JG6500的最大原因,奥巴显然倾向于有运动功能、价格低廉的腕表,以显示他亲民、廉政、健康的竞选形象。这也使奥巴马一度的竞选对手、出身富贵的罗姆尼在公众场合也开始佩戴起了中档表。

从历法到钟表的进化,是有关科学的问题,而佩戴什么手表则关乎情感,我们用100个关键词,来介绍一下时间的“游戏法则”与今日钟表的进化、时尚、设计与传统,我们尽量回避了一些生僻的字眼儿,或许也会遗漏一些专业的东西,希望这些关键词比起另一本《时间简史》好读一些。

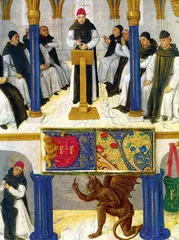

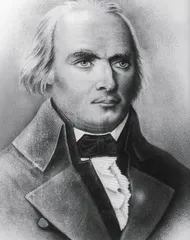

( 传授“宇宙学”的毕达哥拉斯 )

( 传授“宇宙学”的毕达哥拉斯 )

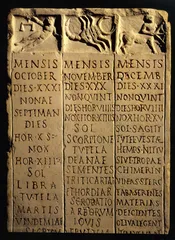

( 朱利安历法

历法

公元前3000年,美索不达米亚人基于对太阳移动、季节循环和月相变化发明了历法——太阴历,并据此安排农业活动和宗教仪式,也为了应付每一年在同一时间必定会到来的尼罗河洪水。太阴历将一年分为12个月,一个月29天或30天,全年354天,并设置闰月以弥补太阳年和农历年之差。在公元前5世纪,古希腊天文学家默冬介绍了19个太阳年的循环,这个巨大的成功被雕刻在一块金子上,置于雅典城的一个神庙里。此时,人类社会历经了数千年的发展,而各种历法仍然是以星辰的运行及太阳的位置作为参照,似乎只有处于寒冷区域的文明才会更加注意季节的更替,因此他们的历法也就更多地由季节来决定。但是在热带区域的文明,季节变得不再重要,历法也就更多以月亮为标准,带有更强烈的宗教色彩,正如在一部犹太古书中所写,“月亮正是为了计算日子才被创造出来的”。

历法与人类社会的关系逐渐紧密起来,伊斯兰历法通过命名不同的月份来规范人们的行为;而古罗马人则认为偶数会带来厄运,因此在他们的历法中每个月都只会有29天或是31天。中国最早的历法,传说由黄帝在公元前2637年创造,故也称“黄历”。天干地支的纪年以60年为周期,最早与阴阳历(农历)相结合的使用出现在公元前13世纪,汉代开始干支运用于纪年。大约公元1000年,波斯人或是来自中东地区的商人,将“一周七天”的概念传入宋朝。

如今,在全世界还存在有大约40种不同的历法,但是绝大多数人都已经统一使用公历。今天的公历,是由意大利医生兼哲学家里利乌斯(Aloysius Lilius)改革儒略历制定的历法,由教皇格里高利十三世在1582年颁行的。它发源于6000多年前的古埃及历,公元前46年罗马统帅儒略·恺撒进行了平、闰年和大、小月的设置,人称“儒略历”。1582年,罗马教皇格里高利十三世采用这套历法,后来人们将这一新的历法称为“格里高利历”,也就是今天世界上所通用的历法。虽然这次改革是以宗教原因为出发点,但改革的重头贡献是给文明社会提供了一个准确又可靠的公务与民用的日历系统。 )

( 朱利安历法

历法

公元前3000年,美索不达米亚人基于对太阳移动、季节循环和月相变化发明了历法——太阴历,并据此安排农业活动和宗教仪式,也为了应付每一年在同一时间必定会到来的尼罗河洪水。太阴历将一年分为12个月,一个月29天或30天,全年354天,并设置闰月以弥补太阳年和农历年之差。在公元前5世纪,古希腊天文学家默冬介绍了19个太阳年的循环,这个巨大的成功被雕刻在一块金子上,置于雅典城的一个神庙里。此时,人类社会历经了数千年的发展,而各种历法仍然是以星辰的运行及太阳的位置作为参照,似乎只有处于寒冷区域的文明才会更加注意季节的更替,因此他们的历法也就更多地由季节来决定。但是在热带区域的文明,季节变得不再重要,历法也就更多以月亮为标准,带有更强烈的宗教色彩,正如在一部犹太古书中所写,“月亮正是为了计算日子才被创造出来的”。

历法与人类社会的关系逐渐紧密起来,伊斯兰历法通过命名不同的月份来规范人们的行为;而古罗马人则认为偶数会带来厄运,因此在他们的历法中每个月都只会有29天或是31天。中国最早的历法,传说由黄帝在公元前2637年创造,故也称“黄历”。天干地支的纪年以60年为周期,最早与阴阳历(农历)相结合的使用出现在公元前13世纪,汉代开始干支运用于纪年。大约公元1000年,波斯人或是来自中东地区的商人,将“一周七天”的概念传入宋朝。

如今,在全世界还存在有大约40种不同的历法,但是绝大多数人都已经统一使用公历。今天的公历,是由意大利医生兼哲学家里利乌斯(Aloysius Lilius)改革儒略历制定的历法,由教皇格里高利十三世在1582年颁行的。它发源于6000多年前的古埃及历,公元前46年罗马统帅儒略·恺撒进行了平、闰年和大、小月的设置,人称“儒略历”。1582年,罗马教皇格里高利十三世采用这套历法,后来人们将这一新的历法称为“格里高利历”,也就是今天世界上所通用的历法。虽然这次改革是以宗教原因为出发点,但改革的重头贡献是给文明社会提供了一个准确又可靠的公务与民用的日历系统。 )

( 日晷

从史前开始“日晷仪”就一直被垂直地放置在平地上,只为一个天文目的:预示至日。在古希腊,夏至日象征着奥林匹斯和雅典年份的开始。希腊人和罗马人对于一天时间的模糊划分相当满足。当希腊人区分了黎明、正午和夜晚,罗马人则是把一天分为正午前和正午后,夜晚则和希腊相同。之后,三个时间段扩大为四个。直到默冬(Meton)和阿里斯托芬(Aristophanes)的时代(公元前5世纪),时间变得更为精确;到了公元1世纪时,普林尼(Pliny)通过一个近似人身高的日晷的影子测量时间。大约在这个时期,希腊人也学会了通过利用影子的方向判断时间。 )

( 日晷

从史前开始“日晷仪”就一直被垂直地放置在平地上,只为一个天文目的:预示至日。在古希腊,夏至日象征着奥林匹斯和雅典年份的开始。希腊人和罗马人对于一天时间的模糊划分相当满足。当希腊人区分了黎明、正午和夜晚,罗马人则是把一天分为正午前和正午后,夜晚则和希腊相同。之后,三个时间段扩大为四个。直到默冬(Meton)和阿里斯托芬(Aristophanes)的时代(公元前5世纪),时间变得更为精确;到了公元1世纪时,普林尼(Pliny)通过一个近似人身高的日晷的影子测量时间。大约在这个时期,希腊人也学会了通过利用影子的方向判断时间。 )

( 水计时

有关水计时的最早记录是埃及朝官阿门内姆哈特(Amenemhet)的墓志铭,他曾于公元前1500年左右发明了“水钟”。这种漏壶容器内的水面随着水的流出而下降,使用者根据容器内部的刻度测出时间的长短。最初,“漏壶时钟”被广泛用于祭司,用于提醒祈祷者宗教仪式的既定时刻。水计时在公元前6世纪传入中国,中国的水钟最先是排水型,之后人们将泄水型与受水型合并。通常,这些“漏壶”由放置在不同高度的碗排列而成,水由高至低逐一将其填满,这种计时方式弥补了泄水型水钟因水深变化压力改变,造成水流速不同计时不准确的问题。 )

( 水计时

有关水计时的最早记录是埃及朝官阿门内姆哈特(Amenemhet)的墓志铭,他曾于公元前1500年左右发明了“水钟”。这种漏壶容器内的水面随着水的流出而下降,使用者根据容器内部的刻度测出时间的长短。最初,“漏壶时钟”被广泛用于祭司,用于提醒祈祷者宗教仪式的既定时刻。水计时在公元前6世纪传入中国,中国的水钟最先是排水型,之后人们将泄水型与受水型合并。通常,这些“漏壶”由放置在不同高度的碗排列而成,水由高至低逐一将其填满,这种计时方式弥补了泄水型水钟因水深变化压力改变,造成水流速不同计时不准确的问题。 )

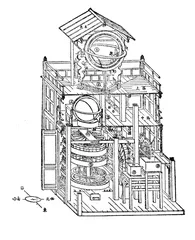

( 苏颂

1086年(宋元祐元年),时任开封府地方官员的苏颂来到太史局检查浑仪,想到将浑仪、浑象和报时装置结合。根据《新仪象法要》记载,水运仪象台是一座三层木质结构天文台,高约12米,宽7米,全程水利推动,上、中层用于天体的测量和演示,下层为司辰(自动报时)。英国科学家等人曾经认为,水运仪象台其中的“擒纵器”是今日钟表的关键部件,因而判断该仪器“可能是欧洲中世纪天文钟的直接祖先”。1442年,水运仪象台的部分设备被安置在今天的北京古观象台中,用于天文之用,彼时,中国已经开始采用汤若望举荐的欧洲天文学方法计算历书。 )

( 苏颂

1086年(宋元祐元年),时任开封府地方官员的苏颂来到太史局检查浑仪,想到将浑仪、浑象和报时装置结合。根据《新仪象法要》记载,水运仪象台是一座三层木质结构天文台,高约12米,宽7米,全程水利推动,上、中层用于天体的测量和演示,下层为司辰(自动报时)。英国科学家等人曾经认为,水运仪象台其中的“擒纵器”是今日钟表的关键部件,因而判断该仪器“可能是欧洲中世纪天文钟的直接祖先”。1442年,水运仪象台的部分设备被安置在今天的北京古观象台中,用于天文之用,彼时,中国已经开始采用汤若望举荐的欧洲天文学方法计算历书。 )

( 五轮沙漏

传统的西方沙漏出现在公元1100年,或被称作“夜用计时装置”,晚于我国沙漏出现的时间。最著名的沙漏是1360年由元代官员詹希元制造的“五轮沙漏”。事实上这是一种将沙漏与机械合为一体的计时仪器。流沙从漏斗形的沙池流到初轮边上的沙斗里,从而带动各级机械齿轮旋转,中轮的轴心上有一根指针,指针则在一个有刻线的仪器圆盘上转动,以此显示时刻,这种显示方法几乎与现代时钟的表面结构完全相同。此外,詹希元还在中轮上添加了一个机械拨动装置,以提醒两个站在五轮沙漏上击鼓报时的木人。每到整点,木人便会击鼓报告时刻。这种沙漏脱离了辅助的天文仪器,独立成为一种机械性的时钟结构。 )

( 五轮沙漏

传统的西方沙漏出现在公元1100年,或被称作“夜用计时装置”,晚于我国沙漏出现的时间。最著名的沙漏是1360年由元代官员詹希元制造的“五轮沙漏”。事实上这是一种将沙漏与机械合为一体的计时仪器。流沙从漏斗形的沙池流到初轮边上的沙斗里,从而带动各级机械齿轮旋转,中轮的轴心上有一根指针,指针则在一个有刻线的仪器圆盘上转动,以此显示时刻,这种显示方法几乎与现代时钟的表面结构完全相同。此外,詹希元还在中轮上添加了一个机械拨动装置,以提醒两个站在五轮沙漏上击鼓报时的木人。每到整点,木人便会击鼓报告时刻。这种沙漏脱离了辅助的天文仪器,独立成为一种机械性的时钟结构。 )

( 教堂钟

早先的机械钟表大多被悬挂于教堂的外墙上,为修道院提供规律的作息时间。529年,圣本尼迪克(St.Benedict)制定了修道院祈祷、学习、手工制作的具体时间规定,不久,这个规定成为教规,在多个国家中沿用至16世纪中期。除了白天参照日晷计时外,圣本尼迪克还要求修士们用滴漏计算出子夜时刻,进行忏悔仪式。760年,教皇保罗一世赠给法兰克国王丕平三世一个“绝妙的钟表”,此钟表能够区分显示白天与晚上的时间。9世纪时,意大利维罗纳的太平洋大主教发明了一个类似的“钟表”,用来计量修道院晚间时间变化的观测管。在很长时间内,这个仪器被视作历史上“第一个机械钟表”。 )

( 教堂钟

早先的机械钟表大多被悬挂于教堂的外墙上,为修道院提供规律的作息时间。529年,圣本尼迪克(St.Benedict)制定了修道院祈祷、学习、手工制作的具体时间规定,不久,这个规定成为教规,在多个国家中沿用至16世纪中期。除了白天参照日晷计时外,圣本尼迪克还要求修士们用滴漏计算出子夜时刻,进行忏悔仪式。760年,教皇保罗一世赠给法兰克国王丕平三世一个“绝妙的钟表”,此钟表能够区分显示白天与晚上的时间。9世纪时,意大利维罗纳的太平洋大主教发明了一个类似的“钟表”,用来计量修道院晚间时间变化的观测管。在很长时间内,这个仪器被视作历史上“第一个机械钟表”。 )

( 摩尔敲钟人

自古以来,圣马可广场是威尼斯市的政治、宗教和传统节日的公共活动中心。在圣马可大教堂附近,古钟塔与“500多岁的摩尔敲钟人”同样醒目。高约七层楼的四角形钟楼坐落于圣马可广场东侧,钟楼顶端的铜制摩尔人每隔15分钟以大铁锤敲打铜钟报时。据记载,最早能够合理报时的机械钟出现在13世纪的意大利北部,那时的神职人员建立了钟塔,为祷告而鸣钟。传统的鸣钟工作都是由敲钟人完成的,人偶敲钟人的出现让教堂的神职人员省了不少爬台阶的力气,并且能够“风雨不误”地按时报时。如今,在欧洲的一些教堂中仍然能发现他们的“影子”,自然的腐蚀和战乱的破坏使其大部分被复制品替代了,而诞生于1497年的摩尔敲钟人则是现存“最古老的报时者”。 )

( 摩尔敲钟人

自古以来,圣马可广场是威尼斯市的政治、宗教和传统节日的公共活动中心。在圣马可大教堂附近,古钟塔与“500多岁的摩尔敲钟人”同样醒目。高约七层楼的四角形钟楼坐落于圣马可广场东侧,钟楼顶端的铜制摩尔人每隔15分钟以大铁锤敲打铜钟报时。据记载,最早能够合理报时的机械钟出现在13世纪的意大利北部,那时的神职人员建立了钟塔,为祷告而鸣钟。传统的鸣钟工作都是由敲钟人完成的,人偶敲钟人的出现让教堂的神职人员省了不少爬台阶的力气,并且能够“风雨不误”地按时报时。如今,在欧洲的一些教堂中仍然能发现他们的“影子”,自然的腐蚀和战乱的破坏使其大部分被复制品替代了,而诞生于1497年的摩尔敲钟人则是现存“最古老的报时者”。 )

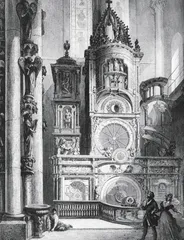

( 天文钟

天文钟的出现与科学家罗吉尔·培根(1214~1292)有关。到14世纪时,几乎所有的领域都开始向科学看齐,其中包括钟表制造。这一时期的钟表制造者多为具有一定手工艺技能的科学家和星盘专家,他们从铁匠那里获得帮助,制造“天文钟表”。除了延续传统的星盘滴漏外,他们把制造的重心放在了物理机械钟上,开始寻求更为直观的天文描述方式。伦敦圣奥尔本斯修道院院长理查德·沃林福德(Richard Wallingford)从1327年开始制造天文钟。这个可以显示太阳、月亮、星座相对位置的装置,历时30年才完成,不过,在亨利八世的宗教改革时期遭到破坏。根据14世纪留下的文学资料显示,几个天文历史学家重建了理查德的天文钟,目前共保留有三个天文钟复制品,其中最有名的是霍厄德(Haward)制造、在伊利诺伊州罗克福德时间博物馆展出的一台,另外两台分别保存在瓦林福德博物馆和圣奥尔本斯大教堂,后者于1988完成。 )

( 天文钟

天文钟的出现与科学家罗吉尔·培根(1214~1292)有关。到14世纪时,几乎所有的领域都开始向科学看齐,其中包括钟表制造。这一时期的钟表制造者多为具有一定手工艺技能的科学家和星盘专家,他们从铁匠那里获得帮助,制造“天文钟表”。除了延续传统的星盘滴漏外,他们把制造的重心放在了物理机械钟上,开始寻求更为直观的天文描述方式。伦敦圣奥尔本斯修道院院长理查德·沃林福德(Richard Wallingford)从1327年开始制造天文钟。这个可以显示太阳、月亮、星座相对位置的装置,历时30年才完成,不过,在亨利八世的宗教改革时期遭到破坏。根据14世纪留下的文学资料显示,几个天文历史学家重建了理查德的天文钟,目前共保留有三个天文钟复制品,其中最有名的是霍厄德(Haward)制造、在伊利诺伊州罗克福德时间博物馆展出的一台,另外两台分别保存在瓦林福德博物馆和圣奥尔本斯大教堂,后者于1988完成。 )

( 达·芬奇

1460年,达·芬奇随父亲来到佛罗伦萨,开始学画。在参与安装佛罗伦萨圣母玛丽亚大教堂穹顶灯塔上巨型铜球时,达·芬奇亲眼目睹了三速提升机等机械装置的效率,此时,建筑师布鲁内莱斯基(Brunelleschi)的机械系统设计原理对达·芬奇产生了深远的影响。数年后,达·芬奇绘制了“锥形摆钟”草稿,之后的大型钟表亦采用了这种原理。只是在这个设想中,弹簧的弹力被物体的重力所代替,物体向下的重力通过众多齿轮咬合作用被均匀传递,钟表便得以保持匀速运动。 )

( 达·芬奇

1460年,达·芬奇随父亲来到佛罗伦萨,开始学画。在参与安装佛罗伦萨圣母玛丽亚大教堂穹顶灯塔上巨型铜球时,达·芬奇亲眼目睹了三速提升机等机械装置的效率,此时,建筑师布鲁内莱斯基(Brunelleschi)的机械系统设计原理对达·芬奇产生了深远的影响。数年后,达·芬奇绘制了“锥形摆钟”草稿,之后的大型钟表亦采用了这种原理。只是在这个设想中,弹簧的弹力被物体的重力所代替,物体向下的重力通过众多齿轮咬合作用被均匀传递,钟表便得以保持匀速运动。 )

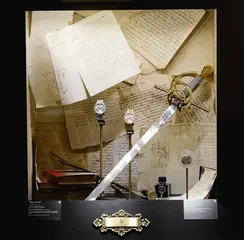

( 发条

冶金学的发展让金属发条代替重力驱动成为一种可能,从15世纪开始,这一发明成为便携钟表产生的“动力源头”。然而,最初内置发条驱动钟表的精美程度与它的精确水平呈现出极端反比,彼时,只是作为新潮的室内装饰艺术而存在。一些发条钟表也成为宴会上供客人娱乐的新鲜玩意儿,人们将这种钟表作为一款华丽的配饰来修饰自己:悬挂在脖颈、系在腰带上,或是镶嵌在戒指和短剑的剑柄上,鲜有用以展示天文学和占星学的各种数据。 )

( 发条

冶金学的发展让金属发条代替重力驱动成为一种可能,从15世纪开始,这一发明成为便携钟表产生的“动力源头”。然而,最初内置发条驱动钟表的精美程度与它的精确水平呈现出极端反比,彼时,只是作为新潮的室内装饰艺术而存在。一些发条钟表也成为宴会上供客人娱乐的新鲜玩意儿,人们将这种钟表作为一款华丽的配饰来修饰自己:悬挂在脖颈、系在腰带上,或是镶嵌在戒指和短剑的剑柄上,鲜有用以展示天文学和占星学的各种数据。 )

( 约翰·加尔文

16世纪初,马丁·路德发动的宗教改革运动半途而废,先后有茨温利(Zwingli)和约翰·加尔文(John Calvin)在苏黎世与巴塞尔继续倡导宗教改革。1541年,约翰·加尔文重返日内瓦,提出新的市政府方案,密切监视每个人的生活和行动。与此同时,法国的胡格诺派教徒为了逃避宗教迫害,被法国各个地区的加尔文跟随者组织起来,纷纷逃到日内瓦。彼时,这些“流亡者”中有不少数学家及钟表制造者。当来自各地的“匠人”汇聚在日内瓦时,加尔文开始禁止人们佩戴珠宝首饰,一些手工业者被迫转行制作钟表,由此,钟表业开始在这座小城兴旺起来。“政治神学”的后期,日内瓦的装饰艺术开始复苏,匠人们开始尝试将这些装饰安放在钟表上。 )

( 约翰·加尔文

16世纪初,马丁·路德发动的宗教改革运动半途而废,先后有茨温利(Zwingli)和约翰·加尔文(John Calvin)在苏黎世与巴塞尔继续倡导宗教改革。1541年,约翰·加尔文重返日内瓦,提出新的市政府方案,密切监视每个人的生活和行动。与此同时,法国的胡格诺派教徒为了逃避宗教迫害,被法国各个地区的加尔文跟随者组织起来,纷纷逃到日内瓦。彼时,这些“流亡者”中有不少数学家及钟表制造者。当来自各地的“匠人”汇聚在日内瓦时,加尔文开始禁止人们佩戴珠宝首饰,一些手工业者被迫转行制作钟表,由此,钟表业开始在这座小城兴旺起来。“政治神学”的后期,日内瓦的装饰艺术开始复苏,匠人们开始尝试将这些装饰安放在钟表上。 )

( 分针

当以钟或者表来报时的工程刚刚起步时,只有一根时针的计时器远远达不到天文学家的要求。1577年,分针被瑞士制钟师贝基(Jost Burgi)引进。当时,为了满足丹麦占星学家第谷·布拉赫在观测星象及绘图时对时间精确度的需求,贝基制作出了具有分针的“贝基钟”。此时,分针并没有被广泛应用,直到“摆”的出现大大提高了摆钟的可靠性。据说,16世纪末期,年轻的伽利略在比萨教堂祈祷时,注意力被那盏从教堂顶上悬挂下来左右摆动的大油灯所吸引,他发现油灯的摆动很规则,还以自己脉搏的跳动来计算油灯摆动的时间。1657年,惠更斯将“摆”应用于钟表制作中,这让计时器朝向精准计时迈进了一大步,更多的钟被“植入”分针。1675年,当摆轮游丝出现时,分针才真正成为表的一部分。 )

( 分针

当以钟或者表来报时的工程刚刚起步时,只有一根时针的计时器远远达不到天文学家的要求。1577年,分针被瑞士制钟师贝基(Jost Burgi)引进。当时,为了满足丹麦占星学家第谷·布拉赫在观测星象及绘图时对时间精确度的需求,贝基制作出了具有分针的“贝基钟”。此时,分针并没有被广泛应用,直到“摆”的出现大大提高了摆钟的可靠性。据说,16世纪末期,年轻的伽利略在比萨教堂祈祷时,注意力被那盏从教堂顶上悬挂下来左右摆动的大油灯所吸引,他发现油灯的摆动很规则,还以自己脉搏的跳动来计算油灯摆动的时间。1657年,惠更斯将“摆”应用于钟表制作中,这让计时器朝向精准计时迈进了一大步,更多的钟被“植入”分针。1675年,当摆轮游丝出现时,分针才真正成为表的一部分。 )

( “规则表”

16世纪时,尽管表的时间显示尚不准确,但这点“瑕疵”被造型多样的表壳和日益盛行的装饰作用所弥补,佩戴钟表由此成为“贵族名片”。早期的钟表被设计成了球形或者类似鼓的形状。球形表的灵感来自“香盒”设计,这种设计常见于威尼斯和亚洲国家的可开盖式香盒,盖子保护了表的机械装置;而鼓形的表则是圆柱形座钟的衍生品。1570年,鹅卵形、八角形等富有想象力的形状也相继出现,工匠们从自然汲取灵感,将花鸟鱼虫元素纳入钟表主题。 )

( “规则表”

16世纪时,尽管表的时间显示尚不准确,但这点“瑕疵”被造型多样的表壳和日益盛行的装饰作用所弥补,佩戴钟表由此成为“贵族名片”。早期的钟表被设计成了球形或者类似鼓的形状。球形表的灵感来自“香盒”设计,这种设计常见于威尼斯和亚洲国家的可开盖式香盒,盖子保护了表的机械装置;而鼓形的表则是圆柱形座钟的衍生品。1570年,鹅卵形、八角形等富有想象力的形状也相继出现,工匠们从自然汲取灵感,将花鸟鱼虫元素纳入钟表主题。 )

( 纽伦堡之蛋

像很多传奇一样,关于“纽伦堡之蛋”是世界第一只钟表的传言其实是场误会,但是众多的钟表编年史仍将其列入其中,或许是因为这只怀表的独特做工以及它的“日后传奇”。1571年,为了描述皮特·海因莱因(Peter Henlein)制作钟表的成就,作家约翰·费沙尔特(Johann Fischart)将“纽伦堡的小钟”翻译为“Nuernbergergisches Lebendigen Auerlein”,此后,“纽伦堡之蛋”这个错误说法渐渐代替了“纽伦堡之钟”。事实上,这个当初为法国国王制作的“蛋形钟”时常出现走时偏差,法国国王不得不支付年费,让海因莱因修理钟表。5个世纪后,以卡尔·斯宾德勒的小说《纽伦堡索福克勒斯》和沃尔特·哈伦(Walter Harlan)的悲剧为蓝本创作的《纽伦堡之蛋》(Das Nuernberger Ei),在1939年被搬上银幕。1942年,“纽伦堡之蛋”的传说被制作成邮票传遍了全世界,皮特·海因莱因也被认为是钟表的发明者。这枚“蛋”现存于纽伦堡博物馆供人参观。 )

( 纽伦堡之蛋

像很多传奇一样,关于“纽伦堡之蛋”是世界第一只钟表的传言其实是场误会,但是众多的钟表编年史仍将其列入其中,或许是因为这只怀表的独特做工以及它的“日后传奇”。1571年,为了描述皮特·海因莱因(Peter Henlein)制作钟表的成就,作家约翰·费沙尔特(Johann Fischart)将“纽伦堡的小钟”翻译为“Nuernbergergisches Lebendigen Auerlein”,此后,“纽伦堡之蛋”这个错误说法渐渐代替了“纽伦堡之钟”。事实上,这个当初为法国国王制作的“蛋形钟”时常出现走时偏差,法国国王不得不支付年费,让海因莱因修理钟表。5个世纪后,以卡尔·斯宾德勒的小说《纽伦堡索福克勒斯》和沃尔特·哈伦(Walter Harlan)的悲剧为蓝本创作的《纽伦堡之蛋》(Das Nuernberger Ei),在1939年被搬上银幕。1942年,“纽伦堡之蛋”的传说被制作成邮票传遍了全世界,皮特·海因莱因也被认为是钟表的发明者。这枚“蛋”现存于纽伦堡博物馆供人参观。 )

( 利玛窦

对传教士来说,借助皇权能让传教事业事半功倍,于是,钟表成为传教士们进入皇宫的“敲门砖”。明万历二十九年(1601),49岁的利玛窦终于来到紫禁城,给万历皇帝进奉了世界地图、铁丝琴和自鸣钟等30余件礼物。在他所进的贡品中,最令万历皇帝感兴趣的就是大小两座自鸣钟。据参与此次朝贡的庞迪我(Pantoja)神父记载,这两件钟表,“一座大铁表,装在一精工雕刻、饰有许多金龙的大盒内;另外一座小的也很漂亮,一掌高,完全镀金,乃欧洲制造的极品,它也装在一个镀金的盒内。两只钟表上并没有刻上我们的文字,用的是汉字,钟盘外有一只手指示时间”。刚“进宫”的钟表尚未调校,于是,利玛窦就以调校自鸣钟之便进入了皇宫。至于那座镀金的小自鸣钟,万历帝随时把玩,从不离身。根据记载,这两架自鸣钟就是中国皇宫所拥有的最早的近代机械钟表,也是皇宫收藏和使用自鸣钟的源头。从那个时候起,把玩造型各异的自鸣钟则成为中国帝王的新爱好,利玛窦则以养护皇帝的钟表为契机,实现了留居北京的目的。 )

( 利玛窦

对传教士来说,借助皇权能让传教事业事半功倍,于是,钟表成为传教士们进入皇宫的“敲门砖”。明万历二十九年(1601),49岁的利玛窦终于来到紫禁城,给万历皇帝进奉了世界地图、铁丝琴和自鸣钟等30余件礼物。在他所进的贡品中,最令万历皇帝感兴趣的就是大小两座自鸣钟。据参与此次朝贡的庞迪我(Pantoja)神父记载,这两件钟表,“一座大铁表,装在一精工雕刻、饰有许多金龙的大盒内;另外一座小的也很漂亮,一掌高,完全镀金,乃欧洲制造的极品,它也装在一个镀金的盒内。两只钟表上并没有刻上我们的文字,用的是汉字,钟盘外有一只手指示时间”。刚“进宫”的钟表尚未调校,于是,利玛窦就以调校自鸣钟之便进入了皇宫。至于那座镀金的小自鸣钟,万历帝随时把玩,从不离身。根据记载,这两架自鸣钟就是中国皇宫所拥有的最早的近代机械钟表,也是皇宫收藏和使用自鸣钟的源头。从那个时候起,把玩造型各异的自鸣钟则成为中国帝王的新爱好,利玛窦则以养护皇帝的钟表为契机,实现了留居北京的目的。 )

( 镌版术

德式制表的摆轮夹板雕花是由手工来完成的。凹板雕刻是将复杂图案刻入金属的技巧,而极具挑战性的浮雕技巧,则必须细心地移除图案周围的物料。雕刻师施展技艺的“版图”不大,在雕刻的过程中大约要使用20种不同的工具。所有工具均要订制,以配合物料的硬度、雕刻的宽度,以及雕刻者的手艺。摆轮夹板上的隐藏式花押字也许是为腕表加上更深层个人风格、最优雅的方法。 )

( 镌版术

德式制表的摆轮夹板雕花是由手工来完成的。凹板雕刻是将复杂图案刻入金属的技巧,而极具挑战性的浮雕技巧,则必须细心地移除图案周围的物料。雕刻师施展技艺的“版图”不大,在雕刻的过程中大约要使用20种不同的工具。所有工具均要订制,以配合物料的硬度、雕刻的宽度,以及雕刻者的手艺。摆轮夹板上的隐藏式花押字也许是为腕表加上更深层个人风格、最优雅的方法。 )

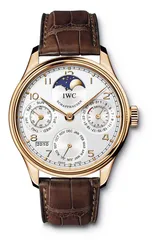

( 万年历

万年历(Perpetual Calendar),

是将现行历法所规定的时间概念在钟表上加以体现的综合性功能。它需具有可自行跳转的秒、分、时、日、月、年以及闰年等功能的指示性。在制表业中,钟表师对于万年历的研究大约始于17世纪初期。1615年,来自瑞士日内瓦的钟表师达布创制了史上第一个具有万年历功能的钟;1764年,英国钟表师托马斯·玛奇制造出了带有万年历功能的怀表;约一个世纪之后,带有万年历功能的腕表也宣告问世。 )

( 万年历

万年历(Perpetual Calendar),

是将现行历法所规定的时间概念在钟表上加以体现的综合性功能。它需具有可自行跳转的秒、分、时、日、月、年以及闰年等功能的指示性。在制表业中,钟表师对于万年历的研究大约始于17世纪初期。1615年,来自瑞士日内瓦的钟表师达布创制了史上第一个具有万年历功能的钟;1764年,英国钟表师托马斯·玛奇制造出了带有万年历功能的怀表;约一个世纪之后,带有万年历功能的腕表也宣告问世。 )

( 珐琅盘

珐琅工艺起源于日内瓦,在16世纪早期时,已出现在珠宝、手表装饰中,珐琅装饰是日内瓦最古老的工艺之一,这也引来周边国家的效仿。博迪尔(Jean Bordier)和他的姐夫兼生意合伙人皮特托(Jean Petitot)一同离开日内瓦,来到了英国查尔斯一世的宫廷,之后又转战路易十四的宫廷。在皇室中,他们的作品得到了极高的评价,由此,珐琅工艺在法国也盛行开来。1780年,“日内瓦珐琅”(Geneva Enamel)技术投入使用,这种能使画作发亮的无色釉还对表盘或表壳具有保护的作用。如今,珐琅表仍然是收藏佳品,钟表评论人康威凯说:“珐琅有很多流派,比如说微绘珐琅、掐丝珐琅、内填珐琅等,无论哪种成品率都很低,即使是大师也只有不到五成的成功率,所以珐琅表非常珍贵。” )

( 珐琅盘

珐琅工艺起源于日内瓦,在16世纪早期时,已出现在珠宝、手表装饰中,珐琅装饰是日内瓦最古老的工艺之一,这也引来周边国家的效仿。博迪尔(Jean Bordier)和他的姐夫兼生意合伙人皮特托(Jean Petitot)一同离开日内瓦,来到了英国查尔斯一世的宫廷,之后又转战路易十四的宫廷。在皇室中,他们的作品得到了极高的评价,由此,珐琅工艺在法国也盛行开来。1780年,“日内瓦珐琅”(Geneva Enamel)技术投入使用,这种能使画作发亮的无色釉还对表盘或表壳具有保护的作用。如今,珐琅表仍然是收藏佳品,钟表评论人康威凯说:“珐琅有很多流派,比如说微绘珐琅、掐丝珐琅、内填珐琅等,无论哪种成品率都很低,即使是大师也只有不到五成的成功率,所以珐琅表非常珍贵。” )

( 红宝石

早期的机芯擒纵机构、摆陀以及行轮系中各齿轮的旋转轴,都是直接与主夹板或夹板相连接的,连接处给夹板造成了压力,不仅如此,进入机芯内部的灰尘中夹杂的微小石英颗粒,对齿轮轴与传动系统造成严重的磨损,严重的甚至会影响到机芯寿命。1704年,宝石轴承最早被瑞士数学家尼古拉·丢勒引用到制表工序中。起初,工匠们采用的都是天然宝石,如钻石、蓝宝石、红宝石和石榴石。1902年,阿古斯塔·维纳(Auguste Verneuil)发明了一种合成蓝宝石和红宝石(结晶氧化铝,也称为刚玉)的工序,让宝石轴承降低了不少成本,并可以批量生产。从1940年开始,人造红宝石开始在整个制表行业内普及开来。人造红宝石的另一个“昵称”是“钻”。近代的机芯中,红宝石的最低“标配”是15钻。19世纪末期的钟表中,还曾经出现过11钻,甚至是更少的9钻机芯。德国制表工匠会在红宝石的四周装配上“黄金套筒”,其原意是为了方便更换损坏的宝石轴承,而不必改变机芯夹板的孔径,今天,宝石轴承已标准化,当黄金套筒再次出现在手表上已不再是功能部件。 )

( 红宝石

早期的机芯擒纵机构、摆陀以及行轮系中各齿轮的旋转轴,都是直接与主夹板或夹板相连接的,连接处给夹板造成了压力,不仅如此,进入机芯内部的灰尘中夹杂的微小石英颗粒,对齿轮轴与传动系统造成严重的磨损,严重的甚至会影响到机芯寿命。1704年,宝石轴承最早被瑞士数学家尼古拉·丢勒引用到制表工序中。起初,工匠们采用的都是天然宝石,如钻石、蓝宝石、红宝石和石榴石。1902年,阿古斯塔·维纳(Auguste Verneuil)发明了一种合成蓝宝石和红宝石(结晶氧化铝,也称为刚玉)的工序,让宝石轴承降低了不少成本,并可以批量生产。从1940年开始,人造红宝石开始在整个制表行业内普及开来。人造红宝石的另一个“昵称”是“钻”。近代的机芯中,红宝石的最低“标配”是15钻。19世纪末期的钟表中,还曾经出现过11钻,甚至是更少的9钻机芯。德国制表工匠会在红宝石的四周装配上“黄金套筒”,其原意是为了方便更换损坏的宝石轴承,而不必改变机芯夹板的孔径,今天,宝石轴承已标准化,当黄金套筒再次出现在手表上已不再是功能部件。 )

( 阁楼工匠

11世纪开始,最先让日内瓦声名远扬的不是制表师,而是金匠。位于日内瓦罗纳河畔最古老的城区圣泉薇是金匠最多的地方。然而,被城墙重重包围的老城区全是狭窄阴暗的街道。为了更好地运用正午的阳光,工匠们纷纷把工作坊设置在建筑物顶层的阁楼上。慢慢地,这些工作坊被人们称作“阁楼”,而它们的主人则被称作阁楼工匠。接下来的几个世纪,日内瓦的生活、经济和文化中都留下了阁楼工匠的艺术印记。之后,制表师们也大批涌入圣泉薇。到了1650年,制表师的数量超过了金匠,使制表业成为日内瓦的支柱产业。1755年,阁楼工匠让-马克·瓦什隆(Jean-Marc Vacheron)在日内瓦建立了自己的首间钟表工作室,这便是江诗丹顿的前身。1800年前后,这座仅有2.6万居民的城市里居住着约5000名阁楼工匠。他们的作品受到欧洲皇室的青睐。为了重现18世纪日内瓦高级钟表的初衷,江诗丹顿于2006年推出了“阁楼工匠(Atelier Cabinotiers)特别定制服务”。 )

( 阁楼工匠

11世纪开始,最先让日内瓦声名远扬的不是制表师,而是金匠。位于日内瓦罗纳河畔最古老的城区圣泉薇是金匠最多的地方。然而,被城墙重重包围的老城区全是狭窄阴暗的街道。为了更好地运用正午的阳光,工匠们纷纷把工作坊设置在建筑物顶层的阁楼上。慢慢地,这些工作坊被人们称作“阁楼”,而它们的主人则被称作阁楼工匠。接下来的几个世纪,日内瓦的生活、经济和文化中都留下了阁楼工匠的艺术印记。之后,制表师们也大批涌入圣泉薇。到了1650年,制表师的数量超过了金匠,使制表业成为日内瓦的支柱产业。1755年,阁楼工匠让-马克·瓦什隆(Jean-Marc Vacheron)在日内瓦建立了自己的首间钟表工作室,这便是江诗丹顿的前身。1800年前后,这座仅有2.6万居民的城市里居住着约5000名阁楼工匠。他们的作品受到欧洲皇室的青睐。为了重现18世纪日内瓦高级钟表的初衷,江诗丹顿于2006年推出了“阁楼工匠(Atelier Cabinotiers)特别定制服务”。 )

( 医用时间

钟摆,应用于钟表后,摆轮游丝也相继出现,这都得益于荷兰物理学家克里斯蒂安·惠更斯将机械技术引入钟表制造。随着摆轮的每次振动,秒针诞生了。1720年左右,乔治·格雷厄姆(George Graham)制造了一座以重力为动力的实验钟,钟摆每1/4秒摆动一次,这座摆钟的精妙设计可以显示1/16秒。1754年,罗米利(Jean Romily)制造了第一个“秒针暂停系统”,对于当时的医生来说,可以暂停秒针的时计“异常珍贵”。

古罗马时期之前,当人们发现了生命与稳定脉搏跳动的必然关系后,开始寻求计算脉搏跳动的方式,最原始的工具是水计时。直到中世纪末期,懂得机械原理的医生们发明了一种能显示医疗、天文和占星信息的钟表,在施展医术前,医生总会“占一卦”。在发现了摆的计时作用之后,伽利略建议将其运用于计算心率,并亲自发明了一种叫作“Pulsilogus”的装置。英国医生威廉·哈维在1628年发现了血液的循环并试图计算它的流率。一个世纪以后,1733年,生理学家斯蒂芬·黑尔斯测出了动脉压,这些成就标志着医疗领域逐渐进入精确测量。此后,带有秒针并经过特殊设计的腕表被应用于脉搏的测量,这为约翰·弗洛耶爵士(Sir John Floyer)发明的怀表式脉搏计奠定了基础。 )

( 医用时间

钟摆,应用于钟表后,摆轮游丝也相继出现,这都得益于荷兰物理学家克里斯蒂安·惠更斯将机械技术引入钟表制造。随着摆轮的每次振动,秒针诞生了。1720年左右,乔治·格雷厄姆(George Graham)制造了一座以重力为动力的实验钟,钟摆每1/4秒摆动一次,这座摆钟的精妙设计可以显示1/16秒。1754年,罗米利(Jean Romily)制造了第一个“秒针暂停系统”,对于当时的医生来说,可以暂停秒针的时计“异常珍贵”。

古罗马时期之前,当人们发现了生命与稳定脉搏跳动的必然关系后,开始寻求计算脉搏跳动的方式,最原始的工具是水计时。直到中世纪末期,懂得机械原理的医生们发明了一种能显示医疗、天文和占星信息的钟表,在施展医术前,医生总会“占一卦”。在发现了摆的计时作用之后,伽利略建议将其运用于计算心率,并亲自发明了一种叫作“Pulsilogus”的装置。英国医生威廉·哈维在1628年发现了血液的循环并试图计算它的流率。一个世纪以后,1733年,生理学家斯蒂芬·黑尔斯测出了动脉压,这些成就标志着医疗领域逐渐进入精确测量。此后,带有秒针并经过特殊设计的腕表被应用于脉搏的测量,这为约翰·弗洛耶爵士(Sir John Floyer)发明的怀表式脉搏计奠定了基础。 )

( 约翰·哈里森(航海钟)

约翰·哈里森本来是一位木匠。1700年,7岁的哈里森随全家从西约克郡迁至北林肯郡之后,他便有了充足的闲暇时光摆弄发条,拆解父亲送给他的钟表。1713年,哈里森居住的村子已经有了不少时钟,其中大多数是由他自己设计并用木材制造完成的。

约翰·哈里森生在大航海时代的末期,那时“救命的航海钟”尚未出现,船员们大多依靠“仰望星空”才能完成航海任务。1707年,英国的四艘战舰在即将回港的途中遭遇了大海难,引发了商人与海员的请愿,他们向英国政府施压要求尽快解决经度问题。1714年,英国国会通过了《经度法案》,以法律的名义向经度委员会的皇家天文官埃德蒙多·哈雷(哈雷彗星发现者)下令:任何人只要能找出在海上计算经度的方法,误差在1度以内的奖1万英镑;误差在2/3度以内的奖1.5万英镑;误差在0.5度以内的奖2万英镑。

彼时的2万英镑,相当于一位船长200年的收入,哈里森最初只是想凭借自己的工匠技艺获得这2万英镑。1730年,他带着自己绘制的“解决方案”找到了哈雷,而当时的哈雷正在试图以星空的移动为参照,研制天文航海钟。哈雷将哈里森介绍给当时发明了擒纵器的钟表师乔治·格雷厄姆,而这“同行”看过哈里森的图纸后,从自己的腰包里拿出了250英镑,让他试着制造“航海钟的雏形”。

事实上,哈里森很快就制造了“用时间差计算里程”的钟表,海员可轻易地依据“时差”推算出航海的距离。然而,在钟表报时不够精准的时代,分秒的误差可能使航程相差数百海里,海上的颠簸更是让钟表表现出“极端的不稳定”,为此,哈里森专门制作了一种类似“蚱蜢腿”的机械装置,使钟摆的摆动频率不受海浪的颠簸影响。5年来,哈里森和他的弟弟几乎每晚观察星空,并记录下它们的位移时间,依次测量自己的时钟精准度。1735年,1米见方、重达34公斤的第一代航海种“H1”诞生了;次年,往返于里斯本的海上试验证明了H1测量的经度比当时所有的方法都要准确——24小时内只有不到10秒的误差。在经度委员会几乎要颁发奖金的时候,哈里森自己对H1提出了批评,他决定缩小航海钟的体积,并对其构造进行校正。这一校正经历30年的时间,当哈里森抱着第四代航海钟走进经度委员会时,他已经是67岁高龄。

在哈里森对航海钟进行升级的这段时间里,英国的天文学家也讨论出另一种解决方案,格林尼治天文台第五任台长马斯基林(Nevil Maskelyne)出版了英国第一本关于“计量月距”的航海历,以3小时为间隔给出了全年月亮相对于太阳和主要恒星的位置,通过这个图表,航海家可以在半小时内计算出自己的海上位置。为此,马斯基林等经度委员会成员一直拒绝向哈里森支付奖金。1775年,英国探险家库克船长,带着H4的仿制品K1(拉克姆·肯德尔仿制)顺利完成了历时3年的第二次全球航行,并将航海钟称作“海上最可信赖的朋友”。约翰·哈里森于83岁去世,临终前3年,在乔治三世的亲自过问下,哈里森终于得到了那笔奖金的“尾款”(乔治三世扣除了他的研发费用),8750英镑。 )

( 约翰·哈里森(航海钟)

约翰·哈里森本来是一位木匠。1700年,7岁的哈里森随全家从西约克郡迁至北林肯郡之后,他便有了充足的闲暇时光摆弄发条,拆解父亲送给他的钟表。1713年,哈里森居住的村子已经有了不少时钟,其中大多数是由他自己设计并用木材制造完成的。

约翰·哈里森生在大航海时代的末期,那时“救命的航海钟”尚未出现,船员们大多依靠“仰望星空”才能完成航海任务。1707年,英国的四艘战舰在即将回港的途中遭遇了大海难,引发了商人与海员的请愿,他们向英国政府施压要求尽快解决经度问题。1714年,英国国会通过了《经度法案》,以法律的名义向经度委员会的皇家天文官埃德蒙多·哈雷(哈雷彗星发现者)下令:任何人只要能找出在海上计算经度的方法,误差在1度以内的奖1万英镑;误差在2/3度以内的奖1.5万英镑;误差在0.5度以内的奖2万英镑。

彼时的2万英镑,相当于一位船长200年的收入,哈里森最初只是想凭借自己的工匠技艺获得这2万英镑。1730年,他带着自己绘制的“解决方案”找到了哈雷,而当时的哈雷正在试图以星空的移动为参照,研制天文航海钟。哈雷将哈里森介绍给当时发明了擒纵器的钟表师乔治·格雷厄姆,而这“同行”看过哈里森的图纸后,从自己的腰包里拿出了250英镑,让他试着制造“航海钟的雏形”。

事实上,哈里森很快就制造了“用时间差计算里程”的钟表,海员可轻易地依据“时差”推算出航海的距离。然而,在钟表报时不够精准的时代,分秒的误差可能使航程相差数百海里,海上的颠簸更是让钟表表现出“极端的不稳定”,为此,哈里森专门制作了一种类似“蚱蜢腿”的机械装置,使钟摆的摆动频率不受海浪的颠簸影响。5年来,哈里森和他的弟弟几乎每晚观察星空,并记录下它们的位移时间,依次测量自己的时钟精准度。1735年,1米见方、重达34公斤的第一代航海种“H1”诞生了;次年,往返于里斯本的海上试验证明了H1测量的经度比当时所有的方法都要准确——24小时内只有不到10秒的误差。在经度委员会几乎要颁发奖金的时候,哈里森自己对H1提出了批评,他决定缩小航海钟的体积,并对其构造进行校正。这一校正经历30年的时间,当哈里森抱着第四代航海钟走进经度委员会时,他已经是67岁高龄。

在哈里森对航海钟进行升级的这段时间里,英国的天文学家也讨论出另一种解决方案,格林尼治天文台第五任台长马斯基林(Nevil Maskelyne)出版了英国第一本关于“计量月距”的航海历,以3小时为间隔给出了全年月亮相对于太阳和主要恒星的位置,通过这个图表,航海家可以在半小时内计算出自己的海上位置。为此,马斯基林等经度委员会成员一直拒绝向哈里森支付奖金。1775年,英国探险家库克船长,带着H4的仿制品K1(拉克姆·肯德尔仿制)顺利完成了历时3年的第二次全球航行,并将航海钟称作“海上最可信赖的朋友”。约翰·哈里森于83岁去世,临终前3年,在乔治三世的亲自过问下,哈里森终于得到了那笔奖金的“尾款”(乔治三世扣除了他的研发费用),8750英镑。 )

( 尼斯议会讨论朱利安历法 )

( 尼斯议会讨论朱利安历法 )

( 乾隆皇帝

乾隆皇帝的第一批“私人收藏”大多来自前任皇帝的遗留。据《乾隆朝贡档》记载,乾隆二十二年(1757),粤海关总督李永标、广州将军李侍尧进贡“镶玻璃洋自鸣乐钟一座,镀金洋景表亭一座”。乾隆帝看过贡品,传谕“多来几件”。不出几个月,李侍尧等人就按旨进献“大小自鸣钟十三架、金镶洋景钟一座”。据现存朝贡单不完全统计,乾隆收到的进贡钟表共有3000多件,其中以英国钟表为佳。内务府还专门设立了“做钟处”,仿制西方的钟表。为投乾隆所好,中国钟表匠师为钟表增添了诸如变换文字、音乐鸟、活动人偶等复杂的演示功能。 )

( 乾隆皇帝

乾隆皇帝的第一批“私人收藏”大多来自前任皇帝的遗留。据《乾隆朝贡档》记载,乾隆二十二年(1757),粤海关总督李永标、广州将军李侍尧进贡“镶玻璃洋自鸣乐钟一座,镀金洋景表亭一座”。乾隆帝看过贡品,传谕“多来几件”。不出几个月,李侍尧等人就按旨进献“大小自鸣钟十三架、金镶洋景钟一座”。据现存朝贡单不完全统计,乾隆收到的进贡钟表共有3000多件,其中以英国钟表为佳。内务府还专门设立了“做钟处”,仿制西方的钟表。为投乾隆所好,中国钟表匠师为钟表增添了诸如变换文字、音乐鸟、活动人偶等复杂的演示功能。 )

( 乔治·格雷厄姆

1720年左右,英国钟表师乔治·格雷厄姆(George Graham)制作了一个具有钟摆的计时器,通过控制钟摆的停止与开始,单独记录一件事情持续的时间。格雷厄姆也被后世尊为“计时器之父”。1776年,瑞士人让·莫伊斯·普策(Jean Moyse Pouzait)又发明了具有独立秒针的机械装置,其原理是设置两套独立的传动轮系,使独立计时秒针脱离传统的时、分针,能够单独运行并记录特定时间,他的这一发明对后来计时码表的发展起到了重大作用。1821年,一位酷爱赛马的国王,久久苦于不能记录赛马时间,于是命自己的御用制表师——尼古拉斯·凯世(Nicolas Rieussec)制作一款计时器,供他赛马所用。经过不断的尝试和探索,一种全新的计时装置问世。它以木盒承托时钟机芯,机芯表面嵌两个计时转盘,转盘表面有一支固定刻度针,当按压计时按钮,刻度针便挤出一滴墨水于计时转盘上,从而让人们可以较为精确地测量一段特定时间。1844年,瑞士人阿道夫·尼古勒(Adolphe Nicole)研制出名为“心形轮”(Heart-piece)的机构,这个类似桃子形的零件可以使计时秒针回归到零位,尼古勒于1862年在伦敦博览会上展出了具备这种功能的计时怀表。自此,现代意义上的具有开始、停止和归零功能的计时码表最终形成了。但仍需要注意的是,当时的开始、停止和归零功能都是由一个控制按钮或装置来完成的,此类型码表在近日并不多见且很昂贵,似乎是上品的象征之一。1910年,Moeris表厂率先将计时码表机芯装配到了腕表中。直到1913年,欧米茄(Omega)开始制造具备计时码表功能的腕表。20世纪20年代中期,计时码表涌向市场。 )

( 乔治·格雷厄姆

1720年左右,英国钟表师乔治·格雷厄姆(George Graham)制作了一个具有钟摆的计时器,通过控制钟摆的停止与开始,单独记录一件事情持续的时间。格雷厄姆也被后世尊为“计时器之父”。1776年,瑞士人让·莫伊斯·普策(Jean Moyse Pouzait)又发明了具有独立秒针的机械装置,其原理是设置两套独立的传动轮系,使独立计时秒针脱离传统的时、分针,能够单独运行并记录特定时间,他的这一发明对后来计时码表的发展起到了重大作用。1821年,一位酷爱赛马的国王,久久苦于不能记录赛马时间,于是命自己的御用制表师——尼古拉斯·凯世(Nicolas Rieussec)制作一款计时器,供他赛马所用。经过不断的尝试和探索,一种全新的计时装置问世。它以木盒承托时钟机芯,机芯表面嵌两个计时转盘,转盘表面有一支固定刻度针,当按压计时按钮,刻度针便挤出一滴墨水于计时转盘上,从而让人们可以较为精确地测量一段特定时间。1844年,瑞士人阿道夫·尼古勒(Adolphe Nicole)研制出名为“心形轮”(Heart-piece)的机构,这个类似桃子形的零件可以使计时秒针回归到零位,尼古勒于1862年在伦敦博览会上展出了具备这种功能的计时怀表。自此,现代意义上的具有开始、停止和归零功能的计时码表最终形成了。但仍需要注意的是,当时的开始、停止和归零功能都是由一个控制按钮或装置来完成的,此类型码表在近日并不多见且很昂贵,似乎是上品的象征之一。1910年,Moeris表厂率先将计时码表机芯装配到了腕表中。直到1913年,欧米茄(Omega)开始制造具备计时码表功能的腕表。20世纪20年代中期,计时码表涌向市场。 )

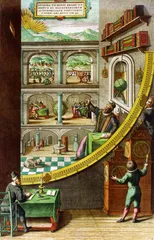

( 镀铜金跑鸭转人亭式钟

皇家玩具

1601年,意大利传教士利玛窦借贡献方物的名义,以包括两架西洋钟在内的各式西洋奇器敲开了中国紫禁城的大门。他成功实现了梦寐以求的、觐见万历皇帝的目的并获得了在京畿的居留权。新奇的自鸣钟表令万历皇帝龙颜大悦,并将之置于案头时时把玩。明清之际以传教士为媒介的、中西方文化交流史上颇具意义的一页,就这样揭开了。

此后尽管明亡清兴,但进献奇器却成为西方传教士亲近中国皇帝的重要手段。这些被统称为“皇家玩具”的稀世奇珍,至今在故宫博物院中仍留存有超过1000件的收藏。丰富的藏品与极高的艺术价值,使得故宫博物院钟表馆亦成为世界各大博物馆拥有同类收藏中名列前茅者。

作为世界上第一个制造出自鸣鸟怀表、最先使用带悬空式发条盒和零件机芯,以及率先将椭圆形怀表引入中国的高级钟表制造商,由雅克德罗制造的“铜镀金写字人钟”是中国紫禁城中留存的扛鼎之作之一。这一始见于乾隆三十五年(1770年)的作品不仅可能是清宫中的第一件写字人钟,甚至在世界各国博物馆的同类藏品中都堪称翘楚。

铜镀金写字人钟高231厘米,底77厘米见方,采用铜镀金四层楼阁式设计。底层的写字机械人采用彼时欧洲绅士的典型形貌,其造型为单膝跪地,左手伏案,右手紧握毛笔。操控其进行书写的主要机械部件为三个圆盘,圆盘边缘则设有长短距离不一的凹凸槽。三个圆盘按照写字机械人所书文字的每个笔画甚至笔锋而特制,其中上下两盘可控制文字的横竖笔画,中盘则用以调整毛笔的上下移动。此时只需将毛笔蘸满墨汁,并启动相应的书写机制,写字机械人便可在面前的纸上写下“八方向化,九土来王”八个汉字。在书写过程中,写字机械人的头部亦会随之摆动,以营造更为逼真传神的拟态。更具妙趣的是,“铜镀金写字人钟”在设计中采用了相互独立的机械装置,写字人与计时器在结构上并不相连,无论写字人动静与否,位于楼阁二层的计时钟都可维持其正常运作,丝毫不会受到干扰。

设置于楼阁三层的敲钟人是“铜镀金写字人钟”上的另一引人入胜之处。其设计原理与现代的自鸣钟表可谓几无二致。在每逢3、6、9、12四个时段的整点报时后,敲钟人便会打击钟碗奏乐,与报时声响交汇处此起彼伏的意境。而位于“铜镀金写字人钟”顶层的圆亭内,另有两名手举圆筒作舞蹈状的镀金铜人,在启动相应机制后,二人更可旋身拉开距离,将圆筒展为书有“万寿无疆”的横幅。 )

( 镀铜金跑鸭转人亭式钟

皇家玩具

1601年,意大利传教士利玛窦借贡献方物的名义,以包括两架西洋钟在内的各式西洋奇器敲开了中国紫禁城的大门。他成功实现了梦寐以求的、觐见万历皇帝的目的并获得了在京畿的居留权。新奇的自鸣钟表令万历皇帝龙颜大悦,并将之置于案头时时把玩。明清之际以传教士为媒介的、中西方文化交流史上颇具意义的一页,就这样揭开了。

此后尽管明亡清兴,但进献奇器却成为西方传教士亲近中国皇帝的重要手段。这些被统称为“皇家玩具”的稀世奇珍,至今在故宫博物院中仍留存有超过1000件的收藏。丰富的藏品与极高的艺术价值,使得故宫博物院钟表馆亦成为世界各大博物馆拥有同类收藏中名列前茅者。

作为世界上第一个制造出自鸣鸟怀表、最先使用带悬空式发条盒和零件机芯,以及率先将椭圆形怀表引入中国的高级钟表制造商,由雅克德罗制造的“铜镀金写字人钟”是中国紫禁城中留存的扛鼎之作之一。这一始见于乾隆三十五年(1770年)的作品不仅可能是清宫中的第一件写字人钟,甚至在世界各国博物馆的同类藏品中都堪称翘楚。

铜镀金写字人钟高231厘米,底77厘米见方,采用铜镀金四层楼阁式设计。底层的写字机械人采用彼时欧洲绅士的典型形貌,其造型为单膝跪地,左手伏案,右手紧握毛笔。操控其进行书写的主要机械部件为三个圆盘,圆盘边缘则设有长短距离不一的凹凸槽。三个圆盘按照写字机械人所书文字的每个笔画甚至笔锋而特制,其中上下两盘可控制文字的横竖笔画,中盘则用以调整毛笔的上下移动。此时只需将毛笔蘸满墨汁,并启动相应的书写机制,写字机械人便可在面前的纸上写下“八方向化,九土来王”八个汉字。在书写过程中,写字机械人的头部亦会随之摆动,以营造更为逼真传神的拟态。更具妙趣的是,“铜镀金写字人钟”在设计中采用了相互独立的机械装置,写字人与计时器在结构上并不相连,无论写字人动静与否,位于楼阁二层的计时钟都可维持其正常运作,丝毫不会受到干扰。

设置于楼阁三层的敲钟人是“铜镀金写字人钟”上的另一引人入胜之处。其设计原理与现代的自鸣钟表可谓几无二致。在每逢3、6、9、12四个时段的整点报时后,敲钟人便会打击钟碗奏乐,与报时声响交汇处此起彼伏的意境。而位于“铜镀金写字人钟”顶层的圆亭内,另有两名手举圆筒作舞蹈状的镀金铜人,在启动相应机制后,二人更可旋身拉开距离,将圆筒展为书有“万寿无疆”的横幅。 )

( 铜镀金迎手钟 )

( 铜镀金迎手钟 )

( 玛丽皇后

玛丽皇后太过时尚,她住在凡尔赛,却对巴黎城中的派对极其热衷,为了引领当时整个上流社会的潮流,她总是邀请手艺最好的裁缝、鞋匠进宫为她服务。在1783年,她便要求钟表大师亚伯拉罕-路易斯·宝玑(Abraham-Louis Breguet)为其制造一只集合当时所有复杂功能、并尽量采用黄金打造每一处细节的怀表,至于成本与制作周期则没有任何限制。她的丈夫法王路易十六同样是钟表的狂热爱好者,由于制作周期过于漫长,这只超级复杂的金质怀表直到1827年才得以制造完成,此时,玛丽皇后和她的丈夫早已在30多年前被送上了巴黎革命广场的断头台。 )

( 玛丽皇后

玛丽皇后太过时尚,她住在凡尔赛,却对巴黎城中的派对极其热衷,为了引领当时整个上流社会的潮流,她总是邀请手艺最好的裁缝、鞋匠进宫为她服务。在1783年,她便要求钟表大师亚伯拉罕-路易斯·宝玑(Abraham-Louis Breguet)为其制造一只集合当时所有复杂功能、并尽量采用黄金打造每一处细节的怀表,至于成本与制作周期则没有任何限制。她的丈夫法王路易十六同样是钟表的狂热爱好者,由于制作周期过于漫长,这只超级复杂的金质怀表直到1827年才得以制造完成,此时,玛丽皇后和她的丈夫早已在30多年前被送上了巴黎革命广场的断头台。 )

( 宫廷制表师

作为瑞士钟表行业早期的杰出代表,皮埃尔·雅克·德罗(Pierre Jaquet Droz)制作的钟表艺术品在欧洲宫廷广受赞誉,“活动玩偶”和“过梁鸣鸟”更是作为外交大礼举世闻名。1758年,在纳沙泰尔总督的强力支持下,德罗及其岳父满载着六个座钟前往西班牙,也终于有机会在西班牙国王裴迪南六世面前展示作品。一台自动应声鸣响的座钟令国王和整个宫廷惊讶不已,当六个座钟均被马德里王室和维拉维奇奥萨王室买下后,德罗收到了2000块皮斯托尔金币作为酬劳。凭借“这桶金”,他回到瑞士西部拉绍德封,全力以赴制作腕表、座钟和自动玩偶。1775年,德罗带着三个自动玩偶成品,相继在日内瓦和巴黎进行展示,法国国王路易十六夫妇也对这些自动玩偶十分着迷。自此,德罗便成了欧洲主要王室宫廷的座上常客,打造各式各样的钟表。 )

( 宫廷制表师

作为瑞士钟表行业早期的杰出代表,皮埃尔·雅克·德罗(Pierre Jaquet Droz)制作的钟表艺术品在欧洲宫廷广受赞誉,“活动玩偶”和“过梁鸣鸟”更是作为外交大礼举世闻名。1758年,在纳沙泰尔总督的强力支持下,德罗及其岳父满载着六个座钟前往西班牙,也终于有机会在西班牙国王裴迪南六世面前展示作品。一台自动应声鸣响的座钟令国王和整个宫廷惊讶不已,当六个座钟均被马德里王室和维拉维奇奥萨王室买下后,德罗收到了2000块皮斯托尔金币作为酬劳。凭借“这桶金”,他回到瑞士西部拉绍德封,全力以赴制作腕表、座钟和自动玩偶。1775年,德罗带着三个自动玩偶成品,相继在日内瓦和巴黎进行展示,法国国王路易十六夫妇也对这些自动玩偶十分着迷。自此,德罗便成了欧洲主要王室宫廷的座上常客,打造各式各样的钟表。 )

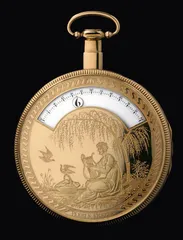

( 那不勒斯皇后

关于第一只腕表的诞生,答案众说纷纭,有文献可追溯的属“那不勒斯皇后”(Reine de Naples)腕表。宝玑公司的档案馆里记录,那不勒斯皇后于1810年6月8日向宝玑订制了两款特别的表,共需花费100路易,其中一款是具备问表功能的超复杂表款,因为需要额外订制一条手链,附加收费5000法郎。订单记录了订制表的整体外观和设计环节,描述内容前所未见——这是一只“手镯式椭圆形问表”。在那不勒斯皇后委托订制两个月后,宝玑开始制表,最终于1812年12月21日交付成品,共计耗时两年半。对于这款腕表的最后一段记载是在1855年,腕表送回宝玑维修,此后,这款那不勒斯皇后腕表便下落不明。那不勒斯皇后是拿破仑最小的妹妹卡罗琳,这位皇后颇具独特的品位,从文献的记载上看,她订制的腕表绝非那时的流行款式。当时的主流是怀表,置于腰带下方作为装饰。而根据文献描述,这只“那不勒斯皇后”被固定在一条用细金线织就的表带上,并且采用了罕见的鹅蛋形表壳设计。 )

( 那不勒斯皇后

关于第一只腕表的诞生,答案众说纷纭,有文献可追溯的属“那不勒斯皇后”(Reine de Naples)腕表。宝玑公司的档案馆里记录,那不勒斯皇后于1810年6月8日向宝玑订制了两款特别的表,共需花费100路易,其中一款是具备问表功能的超复杂表款,因为需要额外订制一条手链,附加收费5000法郎。订单记录了订制表的整体外观和设计环节,描述内容前所未见——这是一只“手镯式椭圆形问表”。在那不勒斯皇后委托订制两个月后,宝玑开始制表,最终于1812年12月21日交付成品,共计耗时两年半。对于这款腕表的最后一段记载是在1855年,腕表送回宝玑维修,此后,这款那不勒斯皇后腕表便下落不明。那不勒斯皇后是拿破仑最小的妹妹卡罗琳,这位皇后颇具独特的品位,从文献的记载上看,她订制的腕表绝非那时的流行款式。当时的主流是怀表,置于腰带下方作为装饰。而根据文献描述,这只“那不勒斯皇后”被固定在一条用细金线织就的表带上,并且采用了罕见的鹅蛋形表壳设计。 )

( 飞返

通常拥有计时功能的钟表大多以启动、暂停和归零等3个步骤完成对于计时功能的读取和操控。19世纪早期的飞行员似乎对于反复计时有着特殊的需求,于是,飞返计时功能便成为了行之有效的解决方式。“飞返计时”在启动计时功能后,可在按下计时归零按钮后自动开始下一次计时。 )

( 飞返

通常拥有计时功能的钟表大多以启动、暂停和归零等3个步骤完成对于计时功能的读取和操控。19世纪早期的飞行员似乎对于反复计时有着特殊的需求,于是,飞返计时功能便成为了行之有效的解决方式。“飞返计时”在启动计时功能后,可在按下计时归零按钮后自动开始下一次计时。 )

( 芝柏Sea Hawk潜水表防水深度高达300米,配备单向逆时针旋转表圈,可以精确计算潜水时长

芝柏

1798年4月出征埃及前,拿破仑专程去宝玑的工坊买了三块怀表,在征战中切实发现了计时对军事行动的重要性。19世纪初,士兵们逐渐发现怀表对于行军作战的不便,于是士兵们自行对怀表进行了改装,将怀表塞进皮带上杯状的凹槽中,然后再将皮带绕在手腕上。史上第一款军表,是芝柏(Girard-Perregaux)在1880年为德国海军定制的甲板军官表,这是一款表壳上带有防护网格的金表,总共出产了2000只。芝柏甲板军官表也是史上第一批量产腕表。 )

( 芝柏Sea Hawk潜水表防水深度高达300米,配备单向逆时针旋转表圈,可以精确计算潜水时长

芝柏

1798年4月出征埃及前,拿破仑专程去宝玑的工坊买了三块怀表,在征战中切实发现了计时对军事行动的重要性。19世纪初,士兵们逐渐发现怀表对于行军作战的不便,于是士兵们自行对怀表进行了改装,将怀表塞进皮带上杯状的凹槽中,然后再将皮带绕在手腕上。史上第一款军表,是芝柏(Girard-Perregaux)在1880年为德国海军定制的甲板军官表,这是一款表壳上带有防护网格的金表,总共出产了2000只。芝柏甲板军官表也是史上第一批量产腕表。 )

( 拿破仑 制表师们绞尽脑汁保护怀表上脆弱的玻璃,一种最简单的方式就是在表的最外层加上金属保护盖,这种设计被称为“猎表”。早期,多数猎表的表链位于9点位置,表冠、上链柄轴、吊环则位于3点位置。而现代狩猎怀表表壳上的表链则常常位于6点位置,表冠、上链柄轴、吊环位于12点位置,与今天无盖的腕表一样。法奥战争中,拿破仑在战场上急于看时间,情急之下挥剑砍掉了猎表上的金属盖,以便直接观测时间。这启发了制表师对猎表外壳的改进:外壳中间镶上一个小玻璃窗可以看到怀表的指针,再用蓝色珐琅在外壳上标记小时刻度。如此一来,人们无须打开表壳,就可以知道时间了,改进后的猎表被称为“半猎表”。 )

( 月相

月相是钟表最古老的功能之一。它的结构并不算复杂,制表者以29.5天为一个周期,在表面上“描述”月亮的形状。多数月相的显示只是在表盘上打开一个“半月形”窗口,透过窗口,人们可看到朔望盈亏的周期。很长一段时间,人们对月相的“实用价值”发出不休的争论,曾有钟表评论者幽默地讲道,《暮光之城》中的狼人雅克布需要一块带有月相功能的腕表,用以掌握自己的变身时间。真力时机芯总监伊夫·柯西(Yves Corthesy)说:“或许这不算是人们日常需要的功能,但是它的存在将一些佩戴腕表的人士划分成两个‘派别’——实用主义者与浪漫主义者;每当我看到月相时,总能想起最初的钟表形态。” )

( 月相

月相是钟表最古老的功能之一。它的结构并不算复杂,制表者以29.5天为一个周期,在表面上“描述”月亮的形状。多数月相的显示只是在表盘上打开一个“半月形”窗口,透过窗口,人们可看到朔望盈亏的周期。很长一段时间,人们对月相的“实用价值”发出不休的争论,曾有钟表评论者幽默地讲道,《暮光之城》中的狼人雅克布需要一块带有月相功能的腕表,用以掌握自己的变身时间。真力时机芯总监伊夫·柯西(Yves Corthesy)说:“或许这不算是人们日常需要的功能,但是它的存在将一些佩戴腕表的人士划分成两个‘派别’——实用主义者与浪漫主义者;每当我看到月相时,总能想起最初的钟表形态。” )

( ETA机芯

1793年,ETA机芯在瑞士创厂。1855年又在格伦兴地区开设了另外一家专门用于制造“半成品表芯”(Ebauches),又被称为“空白机芯”的工厂。这家工厂,后来更名为“ETA”。这个如今控制了瑞士表机芯的厂家,拥有年产量过亿的传统机芯生产量。1983年,腕表生产集团斯沃琪集团(Swatch Group)将ETA收入旗下,至今,ETA仍旧是最大机芯供应商,据称全世界有至少80%的机芯来自ETA。 )

( ETA机芯

1793年,ETA机芯在瑞士创厂。1855年又在格伦兴地区开设了另外一家专门用于制造“半成品表芯”(Ebauches),又被称为“空白机芯”的工厂。这家工厂,后来更名为“ETA”。这个如今控制了瑞士表机芯的厂家,拥有年产量过亿的传统机芯生产量。1983年,腕表生产集团斯沃琪集团(Swatch Group)将ETA收入旗下,至今,ETA仍旧是最大机芯供应商,据称全世界有至少80%的机芯来自ETA。 )

( “旋转木马”

1795年,世界钟表史上著名的制表巨匠路易·宝玑完成了一项至今仍被称为“杰作”的发明。他将机芯中最重要的动力机构——擒纵系统放置于一个框架之内,令其以一定的速度围绕摆轮轴心进行360度的不断旋转,从而抵消地心引力对于机芯零件的影响,令钟表走时更加精准。由于路易·宝玑所处的年代中怀表仍大行其道,而竖直放置于西装上衣或马甲口袋中的怀表时常因受到地心引力的影响而导致走时精准度出现偏差,因此宝玑所发明的陀飞轮(Tourbillon)机构是解决这一问题最有效的方式之一。

陀飞轮在机械结构上的复杂性与独创性却导致了搭载此项功能的怀表均售价不菲。在近一个世纪后的1892年,来自丹麦的制表师伯尼金森(Bahne Bonniksen)重新设计了一种原理与功效与陀飞轮相近的钟表机构。这项于1801年获得专利、名为卡罗素(Carrousel或Karrusel,译为“旋转木马”)的装置将常规陀飞轮机构1分钟/周的转速降为52.5分钟/周;同时,用于陀飞轮机构的第四轮也予以取消,故卡罗素并不会如陀飞轮般可围绕固定齿轮旋转,而这个“第四轮”也是区分陀飞轮与卡罗素的直观特征。

由于卡罗素并未达至与陀飞轮同样的转速,因而其对于走时精准度的修正无疑也降低了许多,其结构也并未如其发明者伯尼金森所设想的简单。甚至有说法声称,卡罗素的复杂程度比之陀飞轮亦有过之而无不及。于是,尽管搭载有卡罗素结构的钟表在问世后具有了一定的价格优势,但欣赏者与购买者却寥寥无几。这一并不完美的发明,甚至一度在钟表历史的长河中几近消亡。2008年,宝珀公司与独立制表师卡拉贝斯(Vincent Calabrese)展开了一项合作,将一项获得专利的差动系统引入卡罗素机构之中,使其可如陀飞轮般的转速展开旋转。 )

( “旋转木马”

1795年,世界钟表史上著名的制表巨匠路易·宝玑完成了一项至今仍被称为“杰作”的发明。他将机芯中最重要的动力机构——擒纵系统放置于一个框架之内,令其以一定的速度围绕摆轮轴心进行360度的不断旋转,从而抵消地心引力对于机芯零件的影响,令钟表走时更加精准。由于路易·宝玑所处的年代中怀表仍大行其道,而竖直放置于西装上衣或马甲口袋中的怀表时常因受到地心引力的影响而导致走时精准度出现偏差,因此宝玑所发明的陀飞轮(Tourbillon)机构是解决这一问题最有效的方式之一。

陀飞轮在机械结构上的复杂性与独创性却导致了搭载此项功能的怀表均售价不菲。在近一个世纪后的1892年,来自丹麦的制表师伯尼金森(Bahne Bonniksen)重新设计了一种原理与功效与陀飞轮相近的钟表机构。这项于1801年获得专利、名为卡罗素(Carrousel或Karrusel,译为“旋转木马”)的装置将常规陀飞轮机构1分钟/周的转速降为52.5分钟/周;同时,用于陀飞轮机构的第四轮也予以取消,故卡罗素并不会如陀飞轮般可围绕固定齿轮旋转,而这个“第四轮”也是区分陀飞轮与卡罗素的直观特征。

由于卡罗素并未达至与陀飞轮同样的转速,因而其对于走时精准度的修正无疑也降低了许多,其结构也并未如其发明者伯尼金森所设想的简单。甚至有说法声称,卡罗素的复杂程度比之陀飞轮亦有过之而无不及。于是,尽管搭载有卡罗素结构的钟表在问世后具有了一定的价格优势,但欣赏者与购买者却寥寥无几。这一并不完美的发明,甚至一度在钟表历史的长河中几近消亡。2008年,宝珀公司与独立制表师卡拉贝斯(Vincent Calabrese)展开了一项合作,将一项获得专利的差动系统引入卡罗素机构之中,使其可如陀飞轮般的转速展开旋转。 )

( 工业化初期江诗丹顿制表间

安戈尔德

从18世纪80年代到19世纪初,这段时间被称为“钟表历史上的转型阶段”。英国制表工业的“大船”没能抵抗得住工业化的挑战而迅速下沉了。法国和瑞士出现了工业化生产的苗头,虽然大部分家庭制作被工厂所取代,但传统方式仍然得以保存。随着重要的机械操作机器的发明,量产的步伐一步步逼近。积家创始人之一安东尼·拉考脱(Antoine LeCoultre)发明了两个机器,一个是制作小齿轮的仪器,另一个是将测量的准确度精确到1/1000毫米的微米仪,使钟表零件加工精度大大提高。但是这样的进步受到传统手工业者的抵抗。当皮埃尔·弗雷德里克·安戈尔德(Pierre Frederic Ingold)呈现出可以切割不同零件的机器时,无论是瑞士、法国还是英国,都强烈反对这种机器的应用。这次的反对呼声比以往任何一次都强烈,因为它严重影响了当时手工制表师和人工劳力的生计。美国接受了这项发明。1845年,安戈尔德带着他的生产理念和生产方式远赴美国,开始批量生产齿轮、板桥和夹板,这样让当时的美国也跻身于工业化生产和标准化制表的市场前沿。 )

( 工业化初期江诗丹顿制表间

安戈尔德

从18世纪80年代到19世纪初,这段时间被称为“钟表历史上的转型阶段”。英国制表工业的“大船”没能抵抗得住工业化的挑战而迅速下沉了。法国和瑞士出现了工业化生产的苗头,虽然大部分家庭制作被工厂所取代,但传统方式仍然得以保存。随着重要的机械操作机器的发明,量产的步伐一步步逼近。积家创始人之一安东尼·拉考脱(Antoine LeCoultre)发明了两个机器,一个是制作小齿轮的仪器,另一个是将测量的准确度精确到1/1000毫米的微米仪,使钟表零件加工精度大大提高。但是这样的进步受到传统手工业者的抵抗。当皮埃尔·弗雷德里克·安戈尔德(Pierre Frederic Ingold)呈现出可以切割不同零件的机器时,无论是瑞士、法国还是英国,都强烈反对这种机器的应用。这次的反对呼声比以往任何一次都强烈,因为它严重影响了当时手工制表师和人工劳力的生计。美国接受了这项发明。1845年,安戈尔德带着他的生产理念和生产方式远赴美国,开始批量生产齿轮、板桥和夹板,这样让当时的美国也跻身于工业化生产和标准化制表的市场前沿。 )

( 数学物理沙龙

1728年,在德累斯顿成立的数学物理沙龙,通常被认为是德国萨克森州制表业的摇篮。不过,成立伊始的沙龙与物理博物馆无异,直到1777年,约翰·克勒(Johann Gottfried Khler)被任命为数学物理沙龙的管理员,他先设立了临时天文台,又将精准报时服务带入了百姓的生活中,令当时的德累斯顿成为“萨克森的格林尼治”。之后,这里聚集了德国科技人才先驱,赛菲尔特、舒曼、古特凯斯都是当时制表业的主角,阿道夫·朗格也得益于数学物理沙龙才有机会成就格拉苏蒂镇的制表产业。2013年4月12日,数学物理沙龙经过6年闭馆整修后重新开幕,作为全球最重要的钟表收藏馆之一,沙龙收藏的逾950件时钟、腕表及自动机终于再次向公众开放。 )

( 数学物理沙龙

1728年,在德累斯顿成立的数学物理沙龙,通常被认为是德国萨克森州制表业的摇篮。不过,成立伊始的沙龙与物理博物馆无异,直到1777年,约翰·克勒(Johann Gottfried Khler)被任命为数学物理沙龙的管理员,他先设立了临时天文台,又将精准报时服务带入了百姓的生活中,令当时的德累斯顿成为“萨克森的格林尼治”。之后,这里聚集了德国科技人才先驱,赛菲尔特、舒曼、古特凯斯都是当时制表业的主角,阿道夫·朗格也得益于数学物理沙龙才有机会成就格拉苏蒂镇的制表产业。2013年4月12日,数学物理沙龙经过6年闭馆整修后重新开幕,作为全球最重要的钟表收藏馆之一,沙龙收藏的逾950件时钟、腕表及自动机终于再次向公众开放。 )

( 弗雷德里克·雅皮

1749年,弗雷德里克·雅皮出生在莱茵河上游的Beaucourt一个铁匠家庭。他在力洛克跟随让-雅克·佩雷勒(Jean Jacques Perrelet)学艺两年后,来到玑镂(Guilloche)工艺专家让-雅克·格里斯(Jean Jacques Jeanneret-Gris)的工作坊,当时这家工作坊正在探索制造半成品机芯的机械步骤。在那里,雅皮发现了新的工作设备。在搭建了完备的市场渠道并筹集到充裕的资金后,他于1776年创立了自己的公司。他的工厂有足够大的空间能够容纳一整套的设备来生产手表的半成品表芯,产品在市场上独占鳌头。1806年,雅皮退休,三个儿子接替了他的公司,此时,半成品表芯的生产再也不是仅仅依靠优秀工匠们的手工制作。不过,“规模化”严重影响了工匠们的利益,他们强烈要求关闭工厂。 )

( 弗雷德里克·雅皮

1749年,弗雷德里克·雅皮出生在莱茵河上游的Beaucourt一个铁匠家庭。他在力洛克跟随让-雅克·佩雷勒(Jean Jacques Perrelet)学艺两年后,来到玑镂(Guilloche)工艺专家让-雅克·格里斯(Jean Jacques Jeanneret-Gris)的工作坊,当时这家工作坊正在探索制造半成品机芯的机械步骤。在那里,雅皮发现了新的工作设备。在搭建了完备的市场渠道并筹集到充裕的资金后,他于1776年创立了自己的公司。他的工厂有足够大的空间能够容纳一整套的设备来生产手表的半成品表芯,产品在市场上独占鳌头。1806年,雅皮退休,三个儿子接替了他的公司,此时,半成品表芯的生产再也不是仅仅依靠优秀工匠们的手工制作。不过,“规模化”严重影响了工匠们的利益,他们强烈要求关闭工厂。 )

( 表钥匙

当钟表有了足够的精确度时,用钥匙上弦的方式开始被淘汰,因为表钥匙不仅不实用,还容易将湿气或灰尘带入表内。1815年,皮埃尔·弗雷德里克·安戈尔德发明了一种可以通过旋转表后盖给表上链的系统,将上链的问题解决了,但调校又出问题了,没有钥匙就不能用传统的方式调节钟表了。1826年,宝玑工坊注册了通过表冠和中央按动装置进行上链和调校的专利。宝玑的专利引发了无数跟随者,路易斯·奥德马斯(Louis Audemars)和安东尼·拉考脱都在跟随者的行列中,拉考脱发明的系统在很多国家得以应用。最后,通过旋动表冠就能达到上发条和调校的方式是由百达翡丽创始人之一的简·翡丽(Jean-Adrien Philippe)在1842年实现的,并由百达翡丽公司在1850年投入市场。 )

( 表钥匙

当钟表有了足够的精确度时,用钥匙上弦的方式开始被淘汰,因为表钥匙不仅不实用,还容易将湿气或灰尘带入表内。1815年,皮埃尔·弗雷德里克·安戈尔德发明了一种可以通过旋转表后盖给表上链的系统,将上链的问题解决了,但调校又出问题了,没有钥匙就不能用传统的方式调节钟表了。1826年,宝玑工坊注册了通过表冠和中央按动装置进行上链和调校的专利。宝玑的专利引发了无数跟随者,路易斯·奥德马斯(Louis Audemars)和安东尼·拉考脱都在跟随者的行列中,拉考脱发明的系统在很多国家得以应用。最后,通过旋动表冠就能达到上发条和调校的方式是由百达翡丽创始人之一的简·翡丽(Jean-Adrien Philippe)在1842年实现的,并由百达翡丽公司在1850年投入市场。 )

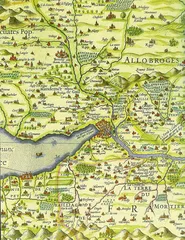

( 汝拉山脉

瑞士制表业主要集中在与法国接壤的北部地区,从日内瓦漫延至东北部的沙夫豪森。其最大特点是沿汝拉山脉分布,这与日内瓦钟表的起源有着密不可分的关系。日内瓦的钟匠多来自法国,16世纪末,这些匠人多是追随加尔文的胡格诺派,“被迫流亡的钟表匠们”翻过汝拉山来到瑞士一侧重新开始生活。如果说瑞士是全球表国,表都日内瓦的心脏便是汝拉山谷,在这座山谷里,坐落着大大小小十几家顶级品牌的工厂,包括积家、宝珀、宝玑、爱彼、罗杰杜比、伯爵等。 )

( 汝拉山脉

瑞士制表业主要集中在与法国接壤的北部地区,从日内瓦漫延至东北部的沙夫豪森。其最大特点是沿汝拉山脉分布,这与日内瓦钟表的起源有着密不可分的关系。日内瓦的钟匠多来自法国,16世纪末,这些匠人多是追随加尔文的胡格诺派,“被迫流亡的钟表匠们”翻过汝拉山来到瑞士一侧重新开始生活。如果说瑞士是全球表国,表都日内瓦的心脏便是汝拉山谷,在这座山谷里,坐落着大大小小十几家顶级品牌的工厂,包括积家、宝珀、宝玑、爱彼、罗杰杜比、伯爵等。 )

( 格拉苏蒂镇

19世纪初期,由于长期毫无节制地开采银矿,格拉苏蒂面临“破产”的境地,居民基本都“失业”了,就在这时,阿道夫·朗格(Ferdinand A.Lange)从欧洲列国游学归来,他带着满腔创业热情和制表“产业化”理念寻找机会。萨克森州政府刚好将一笔“创业基金”拨给了朗格,让其在格拉苏蒂镇建立制表厂。于是,格拉苏蒂镇从19世纪40年代开始,逐渐发展成为德国的制表重地,也引来了周边的买家和制表学徒。然而,第二次世界大战使小镇用近一个世纪建立起来的制表产业“归零”。格拉苏蒂镇自此沉寂了近40年,直至上世纪90年代两德统一,德国制表流派再度回到舞台。 )

( 格拉苏蒂镇

19世纪初期,由于长期毫无节制地开采银矿,格拉苏蒂面临“破产”的境地,居民基本都“失业”了,就在这时,阿道夫·朗格(Ferdinand A.Lange)从欧洲列国游学归来,他带着满腔创业热情和制表“产业化”理念寻找机会。萨克森州政府刚好将一笔“创业基金”拨给了朗格,让其在格拉苏蒂镇建立制表厂。于是,格拉苏蒂镇从19世纪40年代开始,逐渐发展成为德国的制表重地,也引来了周边的买家和制表学徒。然而,第二次世界大战使小镇用近一个世纪建立起来的制表产业“归零”。格拉苏蒂镇自此沉寂了近40年,直至上世纪90年代两德统一,德国制表流派再度回到舞台。 )

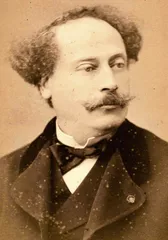

( 大仲马

大仲马时常赞赏宝玑表的精准。他发表于1845年的《基督山恩仇记》中,为两个主要角色都配备了“当时的名表”。小说中的腾格拉尔原是邓蒂斯船上的会计,通过陷害邓蒂斯获得了大量财产,其中包括一款宝玑表。另一个人是年轻子爵阿尔贝·德·莫尔塞夫,他的母亲曾是基督山伯爵被陷害入狱前的未婚妻。小说中写道,帕斯特里尼老板从他的裤腰袋里掏出一块制作精良的宝玑怀表,上面刻着制作者的名字、巴黎的印记和一顶伯爵的冠冕。莫尔塞夫惊呼道:“我有一块跟这差不多的。”他从背心口袋里也掏出一块表,“值3000法郎哩”。 )

( 大仲马

大仲马时常赞赏宝玑表的精准。他发表于1845年的《基督山恩仇记》中,为两个主要角色都配备了“当时的名表”。小说中的腾格拉尔原是邓蒂斯船上的会计,通过陷害邓蒂斯获得了大量财产,其中包括一款宝玑表。另一个人是年轻子爵阿尔贝·德·莫尔塞夫,他的母亲曾是基督山伯爵被陷害入狱前的未婚妻。小说中写道,帕斯特里尼老板从他的裤腰袋里掏出一块制作精良的宝玑怀表,上面刻着制作者的名字、巴黎的印记和一顶伯爵的冠冕。莫尔塞夫惊呼道:“我有一块跟这差不多的。”他从背心口袋里也掏出一块表,“值3000法郎哩”。 )

( 万宝龙摩纳哥格蕾丝王妃系列Petales deRose 白金珠宝表 )

( 万宝龙摩纳哥格蕾丝王妃系列Petales deRose 白金珠宝表 )

( 沙特尔天文钟 )

( 沙特尔天文钟 )

( 积家

怀表脆弱的表镜有“猎表”表壳保护,腕表却不然。1930年,一位英国军官在马球运动中屡屡撞碎腕表,这令他十分困扰,于是向钟表经销商凯萨·德特里寻求帮助,德特里沉默了许久没有作声。他将这个难题交给了戴维·拉考脱(Jacques David LeCoultre)。为此,拉考脱联系了法国工程师阿尔弗莱德·谢沃(Alfred Chauvot)来共同解决。1931年3月4日,一枚“底座可滑动并翻转”的腕表获得了专利,腕表名字“Reverso”源于拉丁语,意为“可翻转”。此后,Reverso腕表的巨大成功成为积家(Jaeger-LeCoultre)发展史的一部分。1931年,一种不会被磨花又质地坚硬的矿物质玻璃——合成蓝宝石水晶诞生了,终于根治了腕表表镜脆弱的软肋。 )

( 积家

怀表脆弱的表镜有“猎表”表壳保护,腕表却不然。1930年,一位英国军官在马球运动中屡屡撞碎腕表,这令他十分困扰,于是向钟表经销商凯萨·德特里寻求帮助,德特里沉默了许久没有作声。他将这个难题交给了戴维·拉考脱(Jacques David LeCoultre)。为此,拉考脱联系了法国工程师阿尔弗莱德·谢沃(Alfred Chauvot)来共同解决。1931年3月4日,一枚“底座可滑动并翻转”的腕表获得了专利,腕表名字“Reverso”源于拉丁语,意为“可翻转”。此后,Reverso腕表的巨大成功成为积家(Jaeger-LeCoultre)发展史的一部分。1931年,一种不会被磨花又质地坚硬的矿物质玻璃——合成蓝宝石水晶诞生了,终于根治了腕表表镜脆弱的软肋。 )

( 卡地亚

飞行员山度士-杜蒙(右)和路易·卡地亚结识于19世纪末。1901年10月的一个下午,数以千计的巴黎市民聚集观看山度士再度试飞新的“Santos六号”飞船。山度士将从巴黎外围的圣克卢起飞,环绕埃菲尔铁塔一圈,然后返回原地。好友路易·卡地亚便在埃菲尔铁塔上预设餐桌,与著名小说家佛恩(Jules Verne)、威尔斯(H.G.Wells)等人,一同见证这个时刻。仅在两个月前,山度士曾驾驶“Santos五号”飞船竞逐巴黎航空俱乐部(Aéro Club)享有盛名的Deutsche大奖,却因遭遇氧气泄漏而失利,痛失10万法郎。“Santos六号”试飞又与成功失之交臂,这位飞行员告诉他的好友路易·卡地亚,当他双手控制方向时,根本无法掏出怀表确认时间。卡地亚把好友的抱怨铭记在心,几年后以新的设计解决了这位飞行冒险家的难题,制造了卡地亚第一款腕表——Santos腕表。 )

( 卡地亚

飞行员山度士-杜蒙(右)和路易·卡地亚结识于19世纪末。1901年10月的一个下午,数以千计的巴黎市民聚集观看山度士再度试飞新的“Santos六号”飞船。山度士将从巴黎外围的圣克卢起飞,环绕埃菲尔铁塔一圈,然后返回原地。好友路易·卡地亚便在埃菲尔铁塔上预设餐桌,与著名小说家佛恩(Jules Verne)、威尔斯(H.G.Wells)等人,一同见证这个时刻。仅在两个月前,山度士曾驾驶“Santos五号”飞船竞逐巴黎航空俱乐部(Aéro Club)享有盛名的Deutsche大奖,却因遭遇氧气泄漏而失利,痛失10万法郎。“Santos六号”试飞又与成功失之交臂,这位飞行员告诉他的好友路易·卡地亚,当他双手控制方向时,根本无法掏出怀表确认时间。卡地亚把好友的抱怨铭记在心,几年后以新的设计解决了这位飞行冒险家的难题,制造了卡地亚第一款腕表——Santos腕表。 )

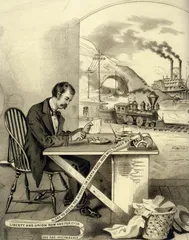

( 双时表

铁路的出现缩短了城市间的距离,由于经度的不同,铁路公司几乎无法“统一时间”。1840年,电报在伦敦的布莱克沃尔首次进行测试,“可以精确到分钟的同步时间”由此覆盖了整个欧洲大陆,于是以伦敦当地时间为准的单一标准时诞生了,这也被称为“铁路时间”。此后,很多公共钟表被设计成两个刻度盘,一个显示当地时间,另一个显示铁路时间。1853年,天梭在品牌创立的同年开始生产双时区怀表,在格林尼治时间正式确立之后,具有显示世界时的计时产品也渐渐丰富起来。 )

( 双时表

铁路的出现缩短了城市间的距离,由于经度的不同,铁路公司几乎无法“统一时间”。1840年,电报在伦敦的布莱克沃尔首次进行测试,“可以精确到分钟的同步时间”由此覆盖了整个欧洲大陆,于是以伦敦当地时间为准的单一标准时诞生了,这也被称为“铁路时间”。此后,很多公共钟表被设计成两个刻度盘,一个显示当地时间,另一个显示铁路时间。1853年,天梭在品牌创立的同年开始生产双时区怀表,在格林尼治时间正式确立之后,具有显示世界时的计时产品也渐渐丰富起来。 )

( 三问

问表,泛指借助声音鸣响以使人掌握时间的钟表作品。多数人认为,最初的问表出自于英国制表师丹尼尔·奎尔(Daniel Quare)之手,也有报道称它是另一位英国制表师托马斯·马基(Thomas Mudge)的杰作。总之,这位尚无定论的奇才发明了每隔一刻钟自动发出美妙乐声的机械结构,这便是如今钟表业内所称的“两问表”。

在两问表中设置有两个音锤,当拨动或按下表壳侧边的报时装置时,它们便依次起落对表壳内缘进行敲击,同时通过另一个名为音簧的装置将共鸣的声音传播至表壳之外。两个音锤的敲击可以分别产生出高低不同的声响,当时的人们正是通过这种音调上的差异来获取时间。

在整个18世纪,两问表成为最主要的问表种类。此后陆续出现了十分问、半刻问、五分问等作品,问表报时的精确度也在与日俱增。在如今的钟表世界中,可以同时报出时、刻、分的三问腕表已成为主流。三问表同样通过音锤的敲击,以低音进行报时,混合音为报刻,高音则为报分。佩戴者仅需通过三种音调的鸣响次数,便能推算出当前的确切时间。

问表的妙用逐渐衍生成为一种“极富便利性的乐趣”,它让身处怀表时代的钟表鉴赏家们无需将怀表从西装马夹中取出,便能通过听觉获取时间。一个有趣的现象是,问表的普及也造成了其声音对其他人所产生的“不合时宜”的干扰,于是,一些制表师们陆续发明了通过机械振动来传递时刻的钟表。 )

( 三问

问表,泛指借助声音鸣响以使人掌握时间的钟表作品。多数人认为,最初的问表出自于英国制表师丹尼尔·奎尔(Daniel Quare)之手,也有报道称它是另一位英国制表师托马斯·马基(Thomas Mudge)的杰作。总之,这位尚无定论的奇才发明了每隔一刻钟自动发出美妙乐声的机械结构,这便是如今钟表业内所称的“两问表”。

在两问表中设置有两个音锤,当拨动或按下表壳侧边的报时装置时,它们便依次起落对表壳内缘进行敲击,同时通过另一个名为音簧的装置将共鸣的声音传播至表壳之外。两个音锤的敲击可以分别产生出高低不同的声响,当时的人们正是通过这种音调上的差异来获取时间。

在整个18世纪,两问表成为最主要的问表种类。此后陆续出现了十分问、半刻问、五分问等作品,问表报时的精确度也在与日俱增。在如今的钟表世界中,可以同时报出时、刻、分的三问腕表已成为主流。三问表同样通过音锤的敲击,以低音进行报时,混合音为报刻,高音则为报分。佩戴者仅需通过三种音调的鸣响次数,便能推算出当前的确切时间。

问表的妙用逐渐衍生成为一种“极富便利性的乐趣”,它让身处怀表时代的钟表鉴赏家们无需将怀表从西装马夹中取出,便能通过听觉获取时间。一个有趣的现象是,问表的普及也造成了其声音对其他人所产生的“不合时宜”的干扰,于是,一些制表师们陆续发明了通过机械振动来传递时刻的钟表。 )

( 钟表匠报纸

19世纪末期,钟表行业步入商业化运行,商人们开始认识到媒介宣传策略的重要。据记载,1880年,第一只手表广告出现在专业期刊上。1889年,《奥匈钟表匠报》(Osterreichisch Ungarische Uhrmacher Zeitungpresent)上也开始出现手表的广告,广告中,钟表匠古斯塔夫·普莱斯(Gustav Preiss)制作的三款腕表形象十分显眼。第二年,瑞士专业钟表期刊《达瓦纳官方钟表业目录》(Indicateur Davoine)中出现了路易斯·穆勒(Louis Muller)的广告。为了扩大宣传效果,穆勒在1893到1897年之间又将同一款广告重复刊登在制表业联合会(De La Federation Horlogere)杂志上。另一位当时瑞士钟表业的显赫人物、天文台时计制造者保罗·狄森(Paul Ditisheim),也在这本期刊上刊登了腕表广告。 )

( 钟表匠报纸

19世纪末期,钟表行业步入商业化运行,商人们开始认识到媒介宣传策略的重要。据记载,1880年,第一只手表广告出现在专业期刊上。1889年,《奥匈钟表匠报》(Osterreichisch Ungarische Uhrmacher Zeitungpresent)上也开始出现手表的广告,广告中,钟表匠古斯塔夫·普莱斯(Gustav Preiss)制作的三款腕表形象十分显眼。第二年,瑞士专业钟表期刊《达瓦纳官方钟表业目录》(Indicateur Davoine)中出现了路易斯·穆勒(Louis Muller)的广告。为了扩大宣传效果,穆勒在1893到1897年之间又将同一款广告重复刊登在制表业联合会(De La Federation Horlogere)杂志上。另一位当时瑞士钟表业的显赫人物、天文台时计制造者保罗·狄森(Paul Ditisheim),也在这本期刊上刊登了腕表广告。 )

( 十字星勋章

1185年,西班牙的卡勒多拉巴城受到摩尔人的入侵,牧师雷蒙德和骑士迪哥·贝拉斯凯斯率领民众进行殊死抵抗,最终把摩尔人驱走。牧师(十字架)和骑士(剑),合在一起,便成为一种胜利的象征——卡拉卓华,意为十字星勋章。从1857年开始,这个勋章成为百达翡丽的注册商标。“卡拉卓华”对于百达翡丽来说还有第二个角色,那便是1932年开始生产的卡拉卓华系列,该系列以高雅简洁的正装风格树立了新的腕表标准。 )

( 十字星勋章

1185年,西班牙的卡勒多拉巴城受到摩尔人的入侵,牧师雷蒙德和骑士迪哥·贝拉斯凯斯率领民众进行殊死抵抗,最终把摩尔人驱走。牧师(十字架)和骑士(剑),合在一起,便成为一种胜利的象征——卡拉卓华,意为十字星勋章。从1857年开始,这个勋章成为百达翡丽的注册商标。“卡拉卓华”对于百达翡丽来说还有第二个角色,那便是1932年开始生产的卡拉卓华系列,该系列以高雅简洁的正装风格树立了新的腕表标准。 )

( 格林尼治天文台

本初子午线

“争抢本初子午线”的位置,犹如一场持久战。最初,古希腊天文学家喜帕恰斯把爱琴海上的罗德岛作为经度起算点,公元90年,天文学家托勒密则以加纳利群岛为起算点。中世纪时期,各国通常都各自选择其首都或主要的天文台作为本初子午线通过的地方;而航海家们则习惯采用某一航线的出发点作为起算点,因此有了“好望角东26°32'”这一类的表示法。直到18世纪初,大部分海图的原点仍取决于绘制航海图的国家原点。

1767年,以格林尼治作为本初子午线的英国航海历出版。作为当时的航海大国,英国的航海历广为流传,并为一些国家仿效。1850年,美国政府决定在航海中采用格林尼治子午线作为本初子午线。1853年,俄国海军大臣宣布,以格林尼治为本初子午线的航海历。到1883年,罗马召开的第七届国际大地测量会时,90%的航海家已根据格林尼治来计算经度。1884年10月23日,在美国华盛顿召开的国际子午会议上,大会以22票赞成,1票(多米尼加)反对,2票(法国、巴西)弃权,通过“最终本初子午线花落伦敦”。然而,直到1911年前,法国等国仍以本国的子午线作为经度起点。 )

( 格林尼治天文台

本初子午线

“争抢本初子午线”的位置,犹如一场持久战。最初,古希腊天文学家喜帕恰斯把爱琴海上的罗德岛作为经度起算点,公元90年,天文学家托勒密则以加纳利群岛为起算点。中世纪时期,各国通常都各自选择其首都或主要的天文台作为本初子午线通过的地方;而航海家们则习惯采用某一航线的出发点作为起算点,因此有了“好望角东26°32'”这一类的表示法。直到18世纪初,大部分海图的原点仍取决于绘制航海图的国家原点。

1767年,以格林尼治作为本初子午线的英国航海历出版。作为当时的航海大国,英国的航海历广为流传,并为一些国家仿效。1850年,美国政府决定在航海中采用格林尼治子午线作为本初子午线。1853年,俄国海军大臣宣布,以格林尼治为本初子午线的航海历。到1883年,罗马召开的第七届国际大地测量会时,90%的航海家已根据格林尼治来计算经度。1884年10月23日,在美国华盛顿召开的国际子午会议上,大会以22票赞成,1票(多米尼加)反对,2票(法国、巴西)弃权,通过“最终本初子午线花落伦敦”。然而,直到1911年前,法国等国仍以本国的子午线作为经度起点。 )

( 日内瓦印记

归因于规模化生产和制表成本的降低,手表逐渐成为一种任何人都能拥有的实用性工具。通过借鉴弗雷德里克的生产模式,美国的手表制造商们在短短几年的时间内就超过了他们的欧洲同行。1880到1920年间,美国为批发市场服务的制表商主要有7个,其中两家公司在俄罗斯进行组装和销售,对20世纪30年代早期的苏联手表业的发展起了推进作用。

1876年,费城的国际展览会标志着美国危机的开始。瑞士手表业突然意识到他们的对手已经完全机械化和自己面临的竞争压力,日内瓦通过专注于手表的质量来做出应对。然而,日内瓦先进的制表技术和国际声誉引起了对手的嫉妒和仿冒,因此,为了保护“日内瓦”的名声,1886年11月6日设立了日内瓦手表非强制性监管局,一系列规范腕表质素的制度也相继诞生。凡是达到制度要求的腕表就可以在机芯的夹板上刻印“鹰与钥匙”的徽章标识——这就是如今的日内瓦印记。日内瓦印记的制度经过几番修改,最大的一次修改是在1993年,目前共有12条对机芯及工艺的制度。 )

( 日内瓦印记

归因于规模化生产和制表成本的降低,手表逐渐成为一种任何人都能拥有的实用性工具。通过借鉴弗雷德里克的生产模式,美国的手表制造商们在短短几年的时间内就超过了他们的欧洲同行。1880到1920年间,美国为批发市场服务的制表商主要有7个,其中两家公司在俄罗斯进行组装和销售,对20世纪30年代早期的苏联手表业的发展起了推进作用。

1876年,费城的国际展览会标志着美国危机的开始。瑞士手表业突然意识到他们的对手已经完全机械化和自己面临的竞争压力,日内瓦通过专注于手表的质量来做出应对。然而,日内瓦先进的制表技术和国际声誉引起了对手的嫉妒和仿冒,因此,为了保护“日内瓦”的名声,1886年11月6日设立了日内瓦手表非强制性监管局,一系列规范腕表质素的制度也相继诞生。凡是达到制度要求的腕表就可以在机芯的夹板上刻印“鹰与钥匙”的徽章标识——这就是如今的日内瓦印记。日内瓦印记的制度经过几番修改,最大的一次修改是在1993年,目前共有12条对机芯及工艺的制度。 )

( 波尔

1891年4月19日,美国俄亥俄州两列列车相撞,两列列车驾驶员及其他9人丧生,导致这起事故的原因在今天看起来“有些可笑”——一列车工程师的怀表停了4分钟。事故发生后,湖岸铁路线的总监韦德(P.P.Wright)委派波尔(Webb C.Ball)出任湖岸线首席检察官。此时,波尔的公司还不直接生产手表,他帮助美国铁路局建立了一套用于铁路服务的精确授时标准,并为铁路计时器设计可靠的时间检测机制,直至他的手表检查系统日后发展成庞大的网络,覆盖全美国75%的铁路,超过17.5万英里铁路。在波尔的家乡费达力镇,波尔成为首位为克利夫兰发布准确时间信号的人,为此,每当有人路过波尔的表行总会掏出自己的怀表或是腕表校准时间。 )

( 波尔

1891年4月19日,美国俄亥俄州两列列车相撞,两列列车驾驶员及其他9人丧生,导致这起事故的原因在今天看起来“有些可笑”——一列车工程师的怀表停了4分钟。事故发生后,湖岸铁路线的总监韦德(P.P.Wright)委派波尔(Webb C.Ball)出任湖岸线首席检察官。此时,波尔的公司还不直接生产手表,他帮助美国铁路局建立了一套用于铁路服务的精确授时标准,并为铁路计时器设计可靠的时间检测机制,直至他的手表检查系统日后发展成庞大的网络,覆盖全美国75%的铁路,超过17.5万英里铁路。在波尔的家乡费达力镇,波尔成为首位为克利夫兰发布准确时间信号的人,为此,每当有人路过波尔的表行总会掏出自己的怀表或是腕表校准时间。 )

( 摩凡陀

1912年,摩凡陀(Movado)推出了Polyplan腕表。这款14K金的长方形腕表,表身配合手腕的弧度弯曲。Polyplan(意为“许多平面”)这个名字取得很恰当,因为无论是腕表的表身还是机芯都不是平面的。根据弧度的曲率,这款带有齿轮的机芯设计在三个不同的平面上。这比美国后来出现的Curvex风格腕表耐用得多。虽然表壳相似,Curvex腕表的机芯是平面的,并且比正常机芯更纤小。 )

( 摩凡陀

1912年,摩凡陀(Movado)推出了Polyplan腕表。这款14K金的长方形腕表,表身配合手腕的弧度弯曲。Polyplan(意为“许多平面”)这个名字取得很恰当,因为无论是腕表的表身还是机芯都不是平面的。根据弧度的曲率,这款带有齿轮的机芯设计在三个不同的平面上。这比美国后来出现的Curvex风格腕表耐用得多。虽然表壳相似,Curvex腕表的机芯是平面的,并且比正常机芯更纤小。 )

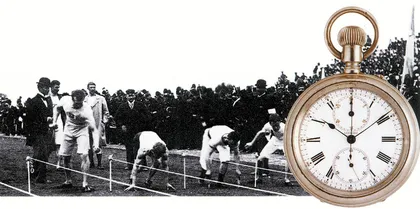

( 雅典奥运会

1878年,浪琴推出一款精确度达到1/5秒的钟表机芯,在当时这算得上是非常精准的计时器了。1896年,在第一届现代奥运会上,官方采用了浪琴19CH机芯的计时器,用来计算比赛的时间。作为一种稀罕的计时装置,它大多被广泛地用于短跑项目计时赛中,因此,彼时的前三名皆拥有成绩,而之后的选手,更多被用“肉眼”排名。至1932年前,夏季奥运会上的所有比赛都是由人工计时完成的。 )

( 雅典奥运会

1878年,浪琴推出一款精确度达到1/5秒的钟表机芯,在当时这算得上是非常精准的计时器了。1896年,在第一届现代奥运会上,官方采用了浪琴19CH机芯的计时器,用来计算比赛的时间。作为一种稀罕的计时装置,它大多被广泛地用于短跑项目计时赛中,因此,彼时的前三名皆拥有成绩,而之后的选手,更多被用“肉眼”排名。至1932年前,夏季奥运会上的所有比赛都是由人工计时完成的。 )

( 溥仪

3岁登基的溥仪身居禁宫,钟表是陪伴他的玩具和伙伴。1924年,他被冯玉祥驱逐出宫,在危急窘迫之时,仍不忘携出大量珍爱的钟表:瑞士的天牛表和蝉表,它们的翅膀均为烧蓝嵌钻石,直径8毫米的小表盘嵌在天牛、蝉的金质腹中。离宫后,溥仪住在北府,日夜向往西方,但又受到父亲和遗老们的反对。在庄士敦的带领下,溥仪乘车驶向外国使馆区,被北府的大管家盯梢。为了甩掉他,溥仪逃到东交民巷一家外国人开的乌立文钟表店,并买了一个法国金怀表,随身带着。1934年3月,溥仪在日本人建立的伪满洲国第三次“登基”时,赠送给皇后婉容的两件礼物中,有一件就是一只手镯表。 )

( 溥仪

3岁登基的溥仪身居禁宫,钟表是陪伴他的玩具和伙伴。1924年,他被冯玉祥驱逐出宫,在危急窘迫之时,仍不忘携出大量珍爱的钟表:瑞士的天牛表和蝉表,它们的翅膀均为烧蓝嵌钻石,直径8毫米的小表盘嵌在天牛、蝉的金质腹中。离宫后,溥仪住在北府,日夜向往西方,但又受到父亲和遗老们的反对。在庄士敦的带领下,溥仪乘车驶向外国使馆区,被北府的大管家盯梢。为了甩掉他,溥仪逃到东交民巷一家外国人开的乌立文钟表店,并买了一个法国金怀表,随身带着。1934年3月,溥仪在日本人建立的伪满洲国第三次“登基”时,赠送给皇后婉容的两件礼物中,有一件就是一只手镯表。 )

( 帝舵 Heritage Advisor 腕表是1957 年帝舵经典响闹腕表的现代演绎。直径由 34 毫米扩大至 42 毫米,响闹开关按钮设于 8 点钟位置;开关功能指示窗设于 9 点钟位置

响闹表

响闹怀表是由法国制表师巴思德(Germain Bapst)和法利兹(Lucien Falize)根据美国的一项专利所设计的。这项功能发明得“正是时候”,19世纪末,交通的发达使更多的人有了远行的机会,于是,这个带有“闹铃功能”的响闹怀表盛行一时。1908年,绮年华(Eterna)公司注册了第一个响闹手表的专利。

56

深海时间

潜水表技术的发展受到“二战”的影响。1926年,蚝式腕表虽然不是以潜水表的概念推出的,但其旋入式表冠与蚝式表壳的专利让腕表达到了“惊人的防水效果”。蚝式恒动潜航者(Submariner)腕表让劳力士专业潜水表的形象根深蒂固:高识别性指针、单向旋转计时表圈、摺叠锁扣型表链,以及方便直接佩戴在潜水服衣袖上的可伸缩表链设计。同年,宝珀也推出了50噚(1噚等于6英尺)专业潜水腕表。潜水表的几大功能中,“排氦”为专业潜水者设计,通常防水在1000米以上才会成为配备,在高压潜水仓中大多会使用氦氧混合气,这会导致氦气渗入腕表内,返回水面时,氦气所造成的内外不平衡压力会对腕表造成伤害。 )

( 帝舵 Heritage Advisor 腕表是1957 年帝舵经典响闹腕表的现代演绎。直径由 34 毫米扩大至 42 毫米,响闹开关按钮设于 8 点钟位置;开关功能指示窗设于 9 点钟位置

响闹表

响闹怀表是由法国制表师巴思德(Germain Bapst)和法利兹(Lucien Falize)根据美国的一项专利所设计的。这项功能发明得“正是时候”,19世纪末,交通的发达使更多的人有了远行的机会,于是,这个带有“闹铃功能”的响闹怀表盛行一时。1908年,绮年华(Eterna)公司注册了第一个响闹手表的专利。

56

深海时间

潜水表技术的发展受到“二战”的影响。1926年,蚝式腕表虽然不是以潜水表的概念推出的,但其旋入式表冠与蚝式表壳的专利让腕表达到了“惊人的防水效果”。蚝式恒动潜航者(Submariner)腕表让劳力士专业潜水表的形象根深蒂固:高识别性指针、单向旋转计时表圈、摺叠锁扣型表链,以及方便直接佩戴在潜水服衣袖上的可伸缩表链设计。同年,宝珀也推出了50噚(1噚等于6英尺)专业潜水腕表。潜水表的几大功能中,“排氦”为专业潜水者设计,通常防水在1000米以上才会成为配备,在高压潜水仓中大多会使用氦氧混合气,这会导致氦气渗入腕表内,返回水面时,氦气所造成的内外不平衡压力会对腕表造成伤害。 )

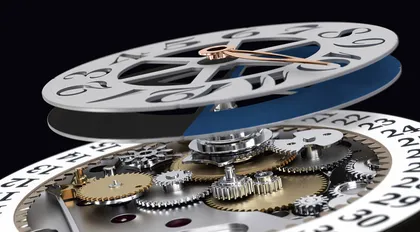

( 自动上弦

在机械钟表问世的最初时代里,对其进行上弦只能依靠拨动表冠或借助于钥匙,从而间接拧紧位于发条盒中的发条,再通过发条盒将动力逐级传输给机芯中的各零部件,以达成持续走时的目的。尽管至今仍有为数甚众的钟表爱好者,对手动上弦这一可与钟表直接产生接触的上弦方式推崇备至,但这一繁琐的重复性操作却的确存在一定弊端。

1777年,瑞士制表师亚伯拉罕-路易斯·伯特莱(Abraham-Louis Perrelet)发明了一种名为自动摆陀的装置。这一半圆形的装置与发条盒相连,并可随同手腕的动作进行自动旋转,从而不间断地为发条盒补充动力,除非长期放置不用,否则佩戴者永远无需主动对腕表进行上弦。自动上弦腕表亦因此成为市场中的主流款式之一并沿用至今,尽管更加资深的钟表爱好者和收藏家至今也未停止对于这一装置的诟病(上述人士所持看法为,因为自动摆陀的存在使机芯不再完全直观,观赏者必须不断使自动摆陀发生旋转,才能一窥机芯全貌),但其所达成的便利性却毋庸置疑。 )

( 自动上弦

在机械钟表问世的最初时代里,对其进行上弦只能依靠拨动表冠或借助于钥匙,从而间接拧紧位于发条盒中的发条,再通过发条盒将动力逐级传输给机芯中的各零部件,以达成持续走时的目的。尽管至今仍有为数甚众的钟表爱好者,对手动上弦这一可与钟表直接产生接触的上弦方式推崇备至,但这一繁琐的重复性操作却的确存在一定弊端。

1777年,瑞士制表师亚伯拉罕-路易斯·伯特莱(Abraham-Louis Perrelet)发明了一种名为自动摆陀的装置。这一半圆形的装置与发条盒相连,并可随同手腕的动作进行自动旋转,从而不间断地为发条盒补充动力,除非长期放置不用,否则佩戴者永远无需主动对腕表进行上弦。自动上弦腕表亦因此成为市场中的主流款式之一并沿用至今,尽管更加资深的钟表爱好者和收藏家至今也未停止对于这一装置的诟病(上述人士所持看法为,因为自动摆陀的存在使机芯不再完全直观,观赏者必须不断使自动摆陀发生旋转,才能一窥机芯全貌),但其所达成的便利性却毋庸置疑。 )

( 深海时间

潜水表技术的发展受到“二战”的影响。1926年,蚝式腕表虽然不是以潜水表的概念推出的,但其旋入式表冠与蚝式表壳的专利让腕表达到了“惊人的防水效果”。蚝式恒动潜航者(Submariner)腕表让劳力士专业潜水表的形象根深蒂固:高识别性指针、单向旋转计时表圈、摺叠锁扣型表链,以及方便直接佩戴在潜水服衣袖上的可伸缩表链设计。同年,宝珀也推出了50噚(1噚等于6英尺)专业潜水腕表。潜水表的几大功能中,“排氦”为专业潜水者设计,通常防水在1000米以上才会成为配备,在高压潜水仓中大多会使用氦氧混合气,这会导致氦气渗入腕表内,返回水面时,氦气所造成的内外不平衡压力会对腕表造成伤害。 )

( 深海时间

潜水表技术的发展受到“二战”的影响。1926年,蚝式腕表虽然不是以潜水表的概念推出的,但其旋入式表冠与蚝式表壳的专利让腕表达到了“惊人的防水效果”。蚝式恒动潜航者(Submariner)腕表让劳力士专业潜水表的形象根深蒂固:高识别性指针、单向旋转计时表圈、摺叠锁扣型表链,以及方便直接佩戴在潜水服衣袖上的可伸缩表链设计。同年,宝珀也推出了50噚(1噚等于6英尺)专业潜水腕表。潜水表的几大功能中,“排氦”为专业潜水者设计,通常防水在1000米以上才会成为配备,在高压潜水仓中大多会使用氦氧混合气,这会导致氦气渗入腕表内,返回水面时,氦气所造成的内外不平衡压力会对腕表造成伤害。 )

( 纪尧姆

纪尧姆(下)是瑞士的冶金学家,在苏黎世联邦理工学院毕业后,就职于国际度量衡局瑞士办事处。1920年,因发现了镍钢合金在精密物理中的重要性获得了当年的诺贝尔物理学奖。由于镍钢具有相对较小且均匀的膨胀系数,当时的钟表制作匠人开始将镍钢运用于钟表的机芯零件中,螺旋发条微调系统成了钟表机械机芯设计的主流,由此解决了普通手表的校正问题。 )

( 纪尧姆

纪尧姆(下)是瑞士的冶金学家,在苏黎世联邦理工学院毕业后,就职于国际度量衡局瑞士办事处。1920年,因发现了镍钢合金在精密物理中的重要性获得了当年的诺贝尔物理学奖。由于镍钢具有相对较小且均匀的膨胀系数,当时的钟表制作匠人开始将镍钢运用于钟表的机芯零件中,螺旋发条微调系统成了钟表机械机芯设计的主流,由此解决了普通手表的校正问题。 )

( 宝珀2013 年为纪念首款50 噚诞生60 周年而推出的Bathyscaphe 潜水表其自动上链机芯振频可达28800/ 小时。液态金属(Liquidmetal®)深度计可以防止任何形变,确保与陶瓷内圈贴合 )

( 宝珀2013 年为纪念首款50 噚诞生60 周年而推出的Bathyscaphe 潜水表其自动上链机芯振频可达28800/ 小时。液态金属(Liquidmetal®)深度计可以防止任何形变,确保与陶瓷内圈贴合 )

( 梅塞迪丝·吉莉丝

1923至1931年,随着几个基础性的专利出现,腕表在技术角度超越了怀表。这个过程离不开自动发条和防水材料的应用。1926年,劳力士推出的蚝式表壳将防水性能提高到了“空前的高度”,不仅如此,其设计也对之后的防水表有很大的影响。1927年11月24日,《每日邮报》(Daily Mail)报道了梅塞迪丝·吉莉丝(Mercedes Gleitze)佩戴蚝式腕表成功横渡英吉利海峡的消息,极大地提高了劳力士品牌的知名度。1931年,劳力士公司发明了“恒动摆陀自动上链结构”,由一个绕轴双向摆动的半月形摆陀随着佩戴者手腕的运动不断为驱动发条上弦,这一发明使劳力士的“蚝式腕表”变成了“蚝式恒动腕表”。 )

( 梅塞迪丝·吉莉丝

1923至1931年,随着几个基础性的专利出现,腕表在技术角度超越了怀表。这个过程离不开自动发条和防水材料的应用。1926年,劳力士推出的蚝式表壳将防水性能提高到了“空前的高度”,不仅如此,其设计也对之后的防水表有很大的影响。1927年11月24日,《每日邮报》(Daily Mail)报道了梅塞迪丝·吉莉丝(Mercedes Gleitze)佩戴蚝式腕表成功横渡英吉利海峡的消息,极大地提高了劳力士品牌的知名度。1931年,劳力士公司发明了“恒动摆陀自动上链结构”,由一个绕轴双向摆动的半月形摆陀随着佩戴者手腕的运动不断为驱动发条上弦,这一发明使劳力士的“蚝式腕表”变成了“蚝式恒动腕表”。 )

( 空气钟

一直以来,“发明永动装置”看起来更像是一个不可能完成的任务。空气钟的出现,似乎真的让钟表“永动”起来。1928年,积家公司创造了一只凭借空气驱动的时钟,它运用温度变化的膨胀收缩效应,让机芯持续不断运转。在15至30摄氏度的范围之内,只需1度的变化便足以提供两天的运作能源。 )

( 空气钟

一直以来,“发明永动装置”看起来更像是一个不可能完成的任务。空气钟的出现,似乎真的让钟表“永动”起来。1928年,积家公司创造了一只凭借空气驱动的时钟,它运用温度变化的膨胀收缩效应,让机芯持续不断运转。在15至30摄氏度的范围之内,只需1度的变化便足以提供两天的运作能源。 )

( 太阳时间计时

1925年以前,由于沿袭了天文学的传统,官方计时通常将正午作为一天的开始,这与民间用时相差了整整12个小时,由此,人们常常将日期搞混,一些“错误”甚至出现在了航海年历中,造成混淆。在采用格林尼治子午线为时间计量起点之后,天文与航海部门率先采用格林尼治的平正午作为一个平太阳日的开始。国际天文学联合会1922年提议,自1925年1月1日起,各国的天文和航海年历采用由平子夜起算的格林尼治平太阳时,它与以前由平正午起算的时间相差12小时。 )

( 太阳时间计时

1925年以前,由于沿袭了天文学的传统,官方计时通常将正午作为一天的开始,这与民间用时相差了整整12个小时,由此,人们常常将日期搞混,一些“错误”甚至出现在了航海年历中,造成混淆。在采用格林尼治子午线为时间计量起点之后,天文与航海部门率先采用格林尼治的平正午作为一个平太阳日的开始。国际天文学联合会1922年提议,自1925年1月1日起,各国的天文和航海年历采用由平子夜起算的格林尼治平太阳时,它与以前由平正午起算的时间相差12小时。 )

( 防磁

自钟表诞生伊始,所受到的磁场干扰便如影随形,数个世纪以来无数钟表师殚精竭虑于此。此前较为通用的防磁方法是,在机芯中置入一块防磁软铁内壳,从而使机芯与磁场相隔绝,但这一方式对于磁场的屏蔽仍不够彻底。2013年,瑞士欧米茄公司发布了一款名为海马系列Aqua Terra 15000高斯的腕表作品,搭载于其中的8508同轴机芯由欧米茄品牌的工程师、ETA、斯沃琪集团研究实验室ASULAB及Nivarox FAR组成的团队共同研发,该机芯计时暴露于高达1.5万高斯甚至此数值以上的强磁场下,仍可达到天文台级别的走时精准度。 )

( 防磁

自钟表诞生伊始,所受到的磁场干扰便如影随形,数个世纪以来无数钟表师殚精竭虑于此。此前较为通用的防磁方法是,在机芯中置入一块防磁软铁内壳,从而使机芯与磁场相隔绝,但这一方式对于磁场的屏蔽仍不够彻底。2013年,瑞士欧米茄公司发布了一款名为海马系列Aqua Terra 15000高斯的腕表作品,搭载于其中的8508同轴机芯由欧米茄品牌的工程师、ETA、斯沃琪集团研究实验室ASULAB及Nivarox FAR组成的团队共同研发,该机芯计时暴露于高达1.5万高斯甚至此数值以上的强磁场下,仍可达到天文台级别的走时精准度。 )

( 梵克雅宝

对于梵克雅宝而言,时间不再仅仅意味着时、分或秒的精准计时,每一枚诗意复杂功能腕表都是对时间的私密诠释。儒勒·凡尔纳的《气球上的五星期》、《从地球到月球》、《地心历险记》和《海底两万里》四部科幻经典作品是梵克雅宝诗意复杂功能腕表的“设计缪斯”。梵克雅宝总裁及首席执行官奎尔齐兹(Stanislas de Quercize)表示:“这四部科幻经典与梵克雅宝富于创意的设计契合,我们始终秉承从花草鱼虫、宇宙星光和神奇生灵中寻找自然之美。梵克雅宝使用复杂精巧的机芯赋予时间诗篇新的生命力,在增强每件作品的美学气质的同时,也娓娓述说着每一款腕表背后的故事。” )

( 梵克雅宝

对于梵克雅宝而言,时间不再仅仅意味着时、分或秒的精准计时,每一枚诗意复杂功能腕表都是对时间的私密诠释。儒勒·凡尔纳的《气球上的五星期》、《从地球到月球》、《地心历险记》和《海底两万里》四部科幻经典作品是梵克雅宝诗意复杂功能腕表的“设计缪斯”。梵克雅宝总裁及首席执行官奎尔齐兹(Stanislas de Quercize)表示:“这四部科幻经典与梵克雅宝富于创意的设计契合,我们始终秉承从花草鱼虫、宇宙星光和神奇生灵中寻找自然之美。梵克雅宝使用复杂精巧的机芯赋予时间诗篇新的生命力,在增强每件作品的美学气质的同时,也娓娓述说着每一款腕表背后的故事。” )

( “后战争式”设计

战争时期,实用价值成为“第一准则”。然而,随着征战的结束,有关腕表的设计便遗留了“战时元素”。圆形外观搭配清晰易读的黑色表盘设计,是从航天表的模型中演化而来的,由于航空工业的兴起,这种腕表也具有了“卖相”。自1945年之后,设计风格开始多样,潮流一直在圆形表盘与正方形表盘之间摇摆,一体式的链带表与分离式的皮带表也相继出现。相比于传统的皮表带,“玛奇斯”(Marquise)这样的链带表更加受欢迎,这种表链也叫作“Slave”表链。由于金属材质的大量使用,女表提升到和珠宝一样重要的地位。

19世纪50年代被视为“二战”后的经济全盛期,在法国亦有“(战后)荣耀30年”之说,此期间,人们的消费猛涨,同时滋生并促进了工业设计的发展。在制表领域,50年代亦显现出了K金的复兴以及腕表普及化的趋势。 )

( “后战争式”设计

战争时期,实用价值成为“第一准则”。然而,随着征战的结束,有关腕表的设计便遗留了“战时元素”。圆形外观搭配清晰易读的黑色表盘设计,是从航天表的模型中演化而来的,由于航空工业的兴起,这种腕表也具有了“卖相”。自1945年之后,设计风格开始多样,潮流一直在圆形表盘与正方形表盘之间摇摆,一体式的链带表与分离式的皮带表也相继出现。相比于传统的皮表带,“玛奇斯”(Marquise)这样的链带表更加受欢迎,这种表链也叫作“Slave”表链。由于金属材质的大量使用,女表提升到和珠宝一样重要的地位。

19世纪50年代被视为“二战”后的经济全盛期,在法国亦有“(战后)荣耀30年”之说,此期间,人们的消费猛涨,同时滋生并促进了工业设计的发展。在制表领域,50年代亦显现出了K金的复兴以及腕表普及化的趋势。 )

( 1960 年,内森·乔治·霍威特佩戴自己设计的原型表

内森·霍威特

大体上,外表的轮廓决定了数字的图形样式以及表针的设计。如果手表的表圈很小,那表盘上面就会是阿拉伯数字搭配短而宽的表针;相反地,如果是大表盘的手表,就有空间刻上罗马数字并采用修长的指针。“我们不知道时间是按数字顺序排列的,我们只知道时间是地球沿着其轨道围绕太阳运转的位置。”这是美籍艺术家霍威特(Nathan Horwitt)对时间的独特诠释。1907年,在布尔战争中战功卓越的拜登·鲍威尔(Baden Powell)少将,为了使手表更清晰易读,用指示刻度代替了数字。作为第一个使用此方法的人,他申请了专利。1947年诞生了一款外表为黑色珐琅的腕表,没有任何的图形或者指数,只在正午的位置有一个金色的小点。象征正午太阳位置的金色圆点和暗示地球运动的指针,体现了上世纪20年代包豪斯的设计学派。尽管有数字的表盘在看时间的时候显得更可靠,但人们渐渐也开始接受了没有数字的表盘。霍威特为摩凡陀设计的表盘于1960年被纽约现代艺术博物馆珍藏,亦衍生出“博物馆珍藏表”的名号。 )

( 1960 年,内森·乔治·霍威特佩戴自己设计的原型表

内森·霍威特

大体上,外表的轮廓决定了数字的图形样式以及表针的设计。如果手表的表圈很小,那表盘上面就会是阿拉伯数字搭配短而宽的表针;相反地,如果是大表盘的手表,就有空间刻上罗马数字并采用修长的指针。“我们不知道时间是按数字顺序排列的,我们只知道时间是地球沿着其轨道围绕太阳运转的位置。”这是美籍艺术家霍威特(Nathan Horwitt)对时间的独特诠释。1907年,在布尔战争中战功卓越的拜登·鲍威尔(Baden Powell)少将,为了使手表更清晰易读,用指示刻度代替了数字。作为第一个使用此方法的人,他申请了专利。1947年诞生了一款外表为黑色珐琅的腕表,没有任何的图形或者指数,只在正午的位置有一个金色的小点。象征正午太阳位置的金色圆点和暗示地球运动的指针,体现了上世纪20年代包豪斯的设计学派。尽管有数字的表盘在看时间的时候显得更可靠,但人们渐渐也开始接受了没有数字的表盘。霍威特为摩凡陀设计的表盘于1960年被纽约现代艺术博物馆珍藏,亦衍生出“博物馆珍藏表”的名号。 )

( 1947 年摩凡陀第一支博物馆表盘腕表 )

( 1947 年摩凡陀第一支博物馆表盘腕表 )

( 原子钟

20世纪30年代,美国物理学家拉比和他的学生们在实验室里发现振动场的频率可以作为节拍器来产生时间脉冲。1949年,拉比的学生拉姆齐(下)提出,原子的震荡也能用来极准确地测量时间的推移,从而奠定了现代铯原子钟的基础。1954年,科学家扎卡来亚斯与麻省的摩尔登公司一起建造了以他的便携式仪器为基础的商用原子钟,目前,世界上最准确的原子钟的精度可以达到每200万年误差1秒。制造原子钟的初衷是为了让物理学家们探索宇宙的本质,事实上,今天的原子钟计时被更广泛地运用于全球的日常导航系统上。 )

( 原子钟

20世纪30年代,美国物理学家拉比和他的学生们在实验室里发现振动场的频率可以作为节拍器来产生时间脉冲。1949年,拉比的学生拉姆齐(下)提出,原子的震荡也能用来极准确地测量时间的推移,从而奠定了现代铯原子钟的基础。1954年,科学家扎卡来亚斯与麻省的摩尔登公司一起建造了以他的便携式仪器为基础的商用原子钟,目前,世界上最准确的原子钟的精度可以达到每200万年误差1秒。制造原子钟的初衷是为了让物理学家们探索宇宙的本质,事实上,今天的原子钟计时被更广泛地运用于全球的日常导航系统上。 )

( “007”

在伦敦的帝国战争博物馆里有这样一个展览:“最高机密:伊恩·弗莱明和詹姆斯·邦德。”参观者根据展出的信件、私人物品和高消费账单,不难看出特工“007”的私生活与弗莱明如出一辙。在14部“007”小说中,弗莱明几乎把最高端、奢侈的物品都写到了,而且写得如此自然。在《太空城》中,弗莱明为反派雨果·德拉克斯配备的行头是“纯金百达翡丽表系着黑皮表带”。但弗莱明显然认为,作为不列颠的精英阶层,邦德对奢侈品表的佩戴,不应该像反面角色们那么炫耀浮夸,在邦德的战斗配备中,弗莱明安排了富于男子气的劳力士蚝式恒动(Rolex Oyster Perpetual)。

弗莱明深谙“物质吸引力”,他似乎深知读者,尤其是男性读者都热切了解机械的制作过程,哪怕这些细节过眼即忘。因此在1957年出版的《俄罗斯之恋》中如此开篇:一名男子躺在豪宅的游泳池边享受着按摩,他身边有一堆“闪闪发光的东西”,其中最耀眼的是“一块有褐色鳄鱼皮表带的大金表。这是块芝柏牌手表,专为喜爱小机械装置的人设计,有长秒针,表盘上开两个小窗口,显示日期和月相”。2007年,芝柏根据弗莱明上世纪50年代的描述,推出一款名为“1966”的腕表,售价约1.1万英镑。“1966”并不是简单的怀旧,或许是在表达奢侈品的力量——小说中的政治体系瓦解了,而物质永存。

从1995年的《黄金眼》开始,“007”就只佩戴欧米茄的腕表了。 )

( “007”

在伦敦的帝国战争博物馆里有这样一个展览:“最高机密:伊恩·弗莱明和詹姆斯·邦德。”参观者根据展出的信件、私人物品和高消费账单,不难看出特工“007”的私生活与弗莱明如出一辙。在14部“007”小说中,弗莱明几乎把最高端、奢侈的物品都写到了,而且写得如此自然。在《太空城》中,弗莱明为反派雨果·德拉克斯配备的行头是“纯金百达翡丽表系着黑皮表带”。但弗莱明显然认为,作为不列颠的精英阶层,邦德对奢侈品表的佩戴,不应该像反面角色们那么炫耀浮夸,在邦德的战斗配备中,弗莱明安排了富于男子气的劳力士蚝式恒动(Rolex Oyster Perpetual)。

弗莱明深谙“物质吸引力”,他似乎深知读者,尤其是男性读者都热切了解机械的制作过程,哪怕这些细节过眼即忘。因此在1957年出版的《俄罗斯之恋》中如此开篇:一名男子躺在豪宅的游泳池边享受着按摩,他身边有一堆“闪闪发光的东西”,其中最耀眼的是“一块有褐色鳄鱼皮表带的大金表。这是块芝柏牌手表,专为喜爱小机械装置的人设计,有长秒针,表盘上开两个小窗口,显示日期和月相”。2007年,芝柏根据弗莱明上世纪50年代的描述,推出一款名为“1966”的腕表,售价约1.1万英镑。“1966”并不是简单的怀旧,或许是在表达奢侈品的力量——小说中的政治体系瓦解了,而物质永存。

从1995年的《黄金眼》开始,“007”就只佩戴欧米茄的腕表了。 )

( 上海手表

1958年上海手表厂正式建厂,生产出第一批上海牌手表。第一批A581表,系中国生产的第一代细马表,17钻、长三针、机芯外径25.6毫米,摆轮上装有14个螺钉。质量接近瑞士赛尔卡(Selca)手表水平,可连续走时36小时以上,日差小于1分钟。这枚腕表投入市场后,周恩来总理也买了一块并长期使用它,当时的表还是帆布表带的。在一次出国访问非洲时,周恩来特意向几内亚总统展现了自己的手表及服装,清一色的中国货。 )

( 上海手表

1958年上海手表厂正式建厂,生产出第一批上海牌手表。第一批A581表,系中国生产的第一代细马表,17钻、长三针、机芯外径25.6毫米,摆轮上装有14个螺钉。质量接近瑞士赛尔卡(Selca)手表水平,可连续走时36小时以上,日差小于1分钟。这枚腕表投入市场后,周恩来总理也买了一块并长期使用它,当时的表还是帆布表带的。在一次出国访问非洲时,周恩来特意向几内亚总统展现了自己的手表及服装,清一色的中国货。 )

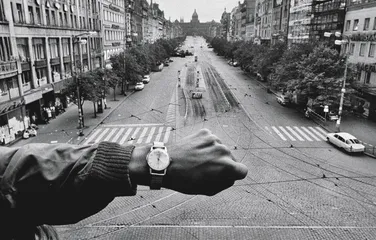

( 寇德卡

“寇德卡是一位独立性极强的摄影师。”《相机》(Camera)杂志主编如此评价。在他拍摄的画册《布拉格1968》中有这样一幅照片,背景是两侧高楼下面的一条向远处延伸的马路,摄影师本人的手臂置于图片的前景,手腕上戴着的手表显示着12点22分。那是苏军进入布拉格的当日,在听到坦克车的轰鸣声时,寇德卡举起左手,拍下了这张相片。多年后,在美国的腕表论坛中,一些人指出寇德卡所佩戴的这枚腕表极有可能来自德国的制表公司荣汉斯(Junghans),他们推理,或许是因为“极简的表盘设计与寇德卡的沉默寡言相吻合”。 )

( 寇德卡

“寇德卡是一位独立性极强的摄影师。”《相机》(Camera)杂志主编如此评价。在他拍摄的画册《布拉格1968》中有这样一幅照片,背景是两侧高楼下面的一条向远处延伸的马路,摄影师本人的手臂置于图片的前景,手腕上戴着的手表显示着12点22分。那是苏军进入布拉格的当日,在听到坦克车的轰鸣声时,寇德卡举起左手,拍下了这张相片。多年后,在美国的腕表论坛中,一些人指出寇德卡所佩戴的这枚腕表极有可能来自德国的制表公司荣汉斯(Junghans),他们推理,或许是因为“极简的表盘设计与寇德卡的沉默寡言相吻合”。 )

( 2012 年巴黎古董双年展上展出的伯爵珠宝腕表 )

( 2012 年巴黎古董双年展上展出的伯爵珠宝腕表 )

( 巴黎古董双年展

巴黎古董双年展(Biennale des Antiquaires)的前身,是1956年皮埃尔·万德迈什创办的“古董商市集”。直至今日,这里俨然成为法式奢华与生活艺术精髓的象征,吸引着全球各地的皇室贵族,以及古董和珠宝收藏家纷至沓来。在这里,他们能找到“堪称艺术品”的高级珠宝腕表。2012年,随着关闭了近70年的荣誉厅重新开放,参展商数量从2010年的86个增至150个。其中,卡地亚、海瑞温斯顿、梵克雅宝、伯爵、香奈儿、尚美巴黎、迪奥、宝格丽和宝诗龙九大珠宝品牌相继亮相。卡尔·拉格斐(Karl Lagerfeld)是第26届巴黎古董双年展特别委任的艺术总监,他以第一届世博会会场的热气球为灵感,设计了一个蓝色气球主标识,巴黎大皇宫重现了19世纪的集市场景。 )

( 巴黎古董双年展

巴黎古董双年展(Biennale des Antiquaires)的前身,是1956年皮埃尔·万德迈什创办的“古董商市集”。直至今日,这里俨然成为法式奢华与生活艺术精髓的象征,吸引着全球各地的皇室贵族,以及古董和珠宝收藏家纷至沓来。在这里,他们能找到“堪称艺术品”的高级珠宝腕表。2012年,随着关闭了近70年的荣誉厅重新开放,参展商数量从2010年的86个增至150个。其中,卡地亚、海瑞温斯顿、梵克雅宝、伯爵、香奈儿、尚美巴黎、迪奥、宝格丽和宝诗龙九大珠宝品牌相继亮相。卡尔·拉格斐(Karl Lagerfeld)是第26届巴黎古董双年展特别委任的艺术总监,他以第一届世博会会场的热气球为灵感,设计了一个蓝色气球主标识,巴黎大皇宫重现了19世纪的集市场景。 )

( 凯莉王妃

1956年4月,格蕾丝·凯利身穿一袭由好莱坞戏剧服装设计师海伦·罗斯设计的用98码薄纱、25码丝绸、300码花边裁成的长裙,披着由成千上万颗鱼卵形珍珠串成的面纱,款款走向她的新郎——摩纳哥亲王兰尼埃三世。格蕾丝·凯利用一款鳄鱼皮的爱马仕(Hermès)手袋来掩饰因怀孕而隆起的腹部,这个画面迅速成为当时《生活》(Life)杂志的封面。钟表评论者认为,格蕾丝·凯莉对时尚的独特诠释,亦给万宝龙公司提供了创作灵感,由此,诞生了格蕾丝·凯莉系列腕表等全线产品。 )

( 凯莉王妃

1956年4月,格蕾丝·凯利身穿一袭由好莱坞戏剧服装设计师海伦·罗斯设计的用98码薄纱、25码丝绸、300码花边裁成的长裙,披着由成千上万颗鱼卵形珍珠串成的面纱,款款走向她的新郎——摩纳哥亲王兰尼埃三世。格蕾丝·凯利用一款鳄鱼皮的爱马仕(Hermès)手袋来掩饰因怀孕而隆起的腹部,这个画面迅速成为当时《生活》(Life)杂志的封面。钟表评论者认为,格蕾丝·凯莉对时尚的独特诠释,亦给万宝龙公司提供了创作灵感,由此,诞生了格蕾丝·凯莉系列腕表等全线产品。 )

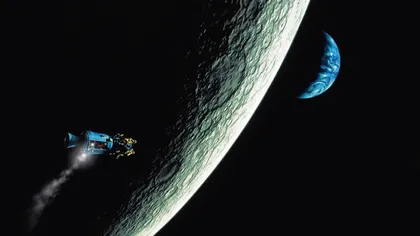

( 阿波罗

上世纪60年代早期,两位美国航空航天局官员匿名走访了位于休斯敦的几家表店,为即将飞向太空的宇航员找到适合在太空佩戴的腕表。1965年3月1日,测试结果出炉,只有欧米茄超霸腕表通过了所有测试。那时的测试记录上写着:“欧米茄腕表完全符合标准,并将配备给GT-3(双子星泰坦3号)的3位宇航员。”1970年7月,“阿波罗13号”在星际间航行,当太空船将要近月球时,氧气槽意外破裂爆炸,太空船逐渐失去氧气和电力供应。就在宇航员决定返航的关键深刻,“阿波罗13号”必须精确计算点火14秒的时间,才能脱离月球轨道而正确进入地球轨道,这时,宇航员吉姆·洛威尔和杰克·斯威格特沉稳镇定地以手腕上的表完成了这个任务,“阿波罗13号”得以安全返航。 )

( 阿波罗

上世纪60年代早期,两位美国航空航天局官员匿名走访了位于休斯敦的几家表店,为即将飞向太空的宇航员找到适合在太空佩戴的腕表。1965年3月1日,测试结果出炉,只有欧米茄超霸腕表通过了所有测试。那时的测试记录上写着:“欧米茄腕表完全符合标准,并将配备给GT-3(双子星泰坦3号)的3位宇航员。”1970年7月,“阿波罗13号”在星际间航行,当太空船将要近月球时,氧气槽意外破裂爆炸,太空船逐渐失去氧气和电力供应。就在宇航员决定返航的关键深刻,“阿波罗13号”必须精确计算点火14秒的时间,才能脱离月球轨道而正确进入地球轨道,这时,宇航员吉姆·洛威尔和杰克·斯威格特沉稳镇定地以手腕上的表完成了这个任务,“阿波罗13号”得以安全返航。 )

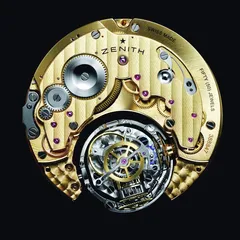

( 真力时

真力时(Zenith)于1969年创制出世界第一只高振频机芯,这只名为“El Primero”的机芯可达每小时3.6万转,将时间精确到1/10秒。这枚高振频机芯出现在1969年,发明者本以为它可以成为该年度的亮点,然而,日本“精工”品牌所推出的Astron石英腕表几乎改变了整个腕表格局。1972年,美国公司曾一度并购真力时表厂,公司曾下令销毁生产高振频机芯必需的设备,制表师查尔斯·弗莫特(Charles Vermot)在“销毁令执行前”,将设备移走,并完整地保存了El Primero机芯和图纸。 )

( 真力时

真力时(Zenith)于1969年创制出世界第一只高振频机芯,这只名为“El Primero”的机芯可达每小时3.6万转,将时间精确到1/10秒。这枚高振频机芯出现在1969年,发明者本以为它可以成为该年度的亮点,然而,日本“精工”品牌所推出的Astron石英腕表几乎改变了整个腕表格局。1972年,美国公司曾一度并购真力时表厂,公司曾下令销毁生产高振频机芯必需的设备,制表师查尔斯·弗莫特(Charles Vermot)在“销毁令执行前”,将设备移走,并完整地保存了El Primero机芯和图纸。 )

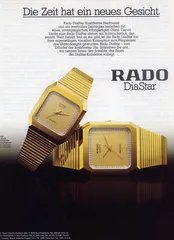

( 雷达表

1962年,瑞士雷达表(Rado)推出史上第一枚不易磨损腕表DiaStar 1,由此,雷达的制表立场日趋明显。上世纪80年代,采用高科技陶瓷已成为雷达表的特征,V10K系列腕表是目前硬度最高的腕表,其高科技钻石的维氏硬度高达10000。继碳化钛金属陶瓷材质之后,2013年亮相巴塞尔展会的等离子高科技陶瓷虽然没有使用任何金属,但仍显示出一种神秘的暖灰色金属光泽。 )

( 雷达表

1962年,瑞士雷达表(Rado)推出史上第一枚不易磨损腕表DiaStar 1,由此,雷达的制表立场日趋明显。上世纪80年代,采用高科技陶瓷已成为雷达表的特征,V10K系列腕表是目前硬度最高的腕表,其高科技钻石的维氏硬度高达10000。继碳化钛金属陶瓷材质之后,2013年亮相巴塞尔展会的等离子高科技陶瓷虽然没有使用任何金属,但仍显示出一种神秘的暖灰色金属光泽。 )

( 上世纪70 年代雷达石英表广告

石英时代

1959年,一位瑞士钟表工程师发表文章,认为石英钟表将是未来钟表业的主流。十几年后,瑞士纳沙泰尔的电子钟表中心开发出第一块石英手腕表,然而瑞士本土的传统制表公司并没有接纳这种新型动力方案,而美国与日本的制表公司将石英“纳入计划”,并于70年代初期大量卖出石英腕表。与机械腕表相比,石英表的造价相对低廉,由于石英的振动相当规律,即使是便宜的石英表,一天之内的误差率也不会超过1秒,引来消费者纷纷购买印有“石英”(Quartz)字样的手表。对于石英的“错误判断”,几乎毁掉了整个瑞士钟表业。在1970年之后的10年中,瑞士钟表进入了“崩溃期”:瑞士制表在1975年出口下降至30.7%,而从业人员在80年代初由90万人下降到30万人,1600多家表厂在10年内关闭了2/3,其中一些小型表厂干脆“转战石英市场”。数年后,一些佩戴石英腕表的人发现,一般石英电池寿命只有一到两年,需时常更换电池,且使用了5年后石英振荡出现衰退,腕表的精准度也随之降低。在80年代初期,一些恢复了元气的机械表又重新投入生产。 )

( 上世纪70 年代雷达石英表广告

石英时代

1959年,一位瑞士钟表工程师发表文章,认为石英钟表将是未来钟表业的主流。十几年后,瑞士纳沙泰尔的电子钟表中心开发出第一块石英手腕表,然而瑞士本土的传统制表公司并没有接纳这种新型动力方案,而美国与日本的制表公司将石英“纳入计划”,并于70年代初期大量卖出石英腕表。与机械腕表相比,石英表的造价相对低廉,由于石英的振动相当规律,即使是便宜的石英表,一天之内的误差率也不会超过1秒,引来消费者纷纷购买印有“石英”(Quartz)字样的手表。对于石英的“错误判断”,几乎毁掉了整个瑞士钟表业。在1970年之后的10年中,瑞士钟表进入了“崩溃期”:瑞士制表在1975年出口下降至30.7%,而从业人员在80年代初由90万人下降到30万人,1600多家表厂在10年内关闭了2/3,其中一些小型表厂干脆“转战石英市场”。数年后,一些佩戴石英腕表的人发现,一般石英电池寿命只有一到两年,需时常更换电池,且使用了5年后石英振荡出现衰退,腕表的精准度也随之降低。在80年代初期,一些恢复了元气的机械表又重新投入生产。 )

( 时装表

时装表的大量出现,是在石英时代的中期。在此之前,多数时装设计师们希望制造一些属于本品牌下的腕表,作为时装的配饰,由于机械腕表的造价较高,成品时装表的售价往往高过了时装本身。当石英表出现时,更加注重外观协调性的时装腕表由此诞生。虽然机芯“并非特制”,但是装饰物与功能性都足以满足日常的佩戴。在70年代末期,时装表逐渐成为一种主流。 )

( 时装表

时装表的大量出现,是在石英时代的中期。在此之前,多数时装设计师们希望制造一些属于本品牌下的腕表,作为时装的配饰,由于机械腕表的造价较高,成品时装表的售价往往高过了时装本身。当石英表出现时,更加注重外观协调性的时装腕表由此诞生。虽然机芯“并非特制”,但是装饰物与功能性都足以满足日常的佩戴。在70年代末期,时装表逐渐成为一种主流。 )

( 帕玛强尼

收藏界有一个标准,古董钟表不是现在工厂仍在制造的产品,必须要有30年以上的历史。古董钟表包括古董钟和古董表,大多是指19世纪、20世纪上半叶所生产的怀表、腕表和座钟等。遗憾的是,随着光阴的流逝,古董钟表会不可避免地出现损坏现象。消失的齿轮、部件的氧化、表身的磨损……这都是岁月无情刻在时计上的痕迹。然而,时间可能带来的最严重损害,经常远远比不上一双粗心大意的手。不是每一位制表师都是修复大师,也不是每一位修复大师都可以缔造一个以自己名字命名的品牌。帕玛强尼(右)无疑是充满钟表修复热情的天才,在帕玛强尼的当代高级制表厂中,设有一所专门修复古董珍藏的工坊,这是绝无仅有的。除了30年不变的热情之外,他更视修复工作为一次次邂逅。 )

( 帕玛强尼

收藏界有一个标准,古董钟表不是现在工厂仍在制造的产品,必须要有30年以上的历史。古董钟表包括古董钟和古董表,大多是指19世纪、20世纪上半叶所生产的怀表、腕表和座钟等。遗憾的是,随着光阴的流逝,古董钟表会不可避免地出现损坏现象。消失的齿轮、部件的氧化、表身的磨损……这都是岁月无情刻在时计上的痕迹。然而,时间可能带来的最严重损害,经常远远比不上一双粗心大意的手。不是每一位制表师都是修复大师,也不是每一位修复大师都可以缔造一个以自己名字命名的品牌。帕玛强尼(右)无疑是充满钟表修复热情的天才,在帕玛强尼的当代高级制表厂中,设有一所专门修复古董珍藏的工坊,这是绝无仅有的。除了30年不变的热情之外,他更视修复工作为一次次邂逅。 )

( 西铁城

上世纪70年代,西铁城(Citizen)便开始致力于“光动能”腕表的研发。自1995年,第一只“光动能手表”问世以来后,“Eco-Drive 光动能”成为西铁城的注册商标。“光动能手表”可吸收任何可见光,并将其转化成为手表运转的动力。不依靠普通的石英电池,就直接消除了电池对环境造成的污染问题。手表还具有节电功能,即使在黑暗中,手表也能够正常运行几个月至十年不等。由此,西铁城是腕表行业中首家获得环保认证的企业。 )

( 西铁城

上世纪70年代,西铁城(Citizen)便开始致力于“光动能”腕表的研发。自1995年,第一只“光动能手表”问世以来后,“Eco-Drive 光动能”成为西铁城的注册商标。“光动能手表”可吸收任何可见光,并将其转化成为手表运转的动力。不依靠普通的石英电池,就直接消除了电池对环境造成的污染问题。手表还具有节电功能,即使在黑暗中,手表也能够正常运行几个月至十年不等。由此,西铁城是腕表行业中首家获得环保认证的企业。 )

( 爱彼皇家橡树离岸型计时码表直径44 毫米由全陶瓷材质打造,采用白金制成的指针与时标均带有荧光涂层,可在漆黑中准确无误地读时

皇家橡树

1971年的一个下午,腕表设计师杰洛·简塔(Gérald Genta)接到时任爱彼总经理乔治·格雷(Georges Golay)的来电。格雷在电话中表示,市场期待着一款“既适合所有场合,又外观精美的运动腕表”,他希望杰洛·简塔在翌日清晨交出一款设计,以满足这项新需求。一直以来,爱彼见长的是超薄机械腕表,而在当时,主宰制表业的却是盛极一时的石英表,此时,巴塞尔钟表展开幕在即。当然,杰洛·简塔便开始设计草图,第二日破晓,他的设计草图已经完成,从图纸上看,表盘呈八角螺丝状,简洁醒目,这是从潜水头盔上得来的灵感,并以当时英国战舰“皇家橡树”命名,由此,世界上第一款“奢华运动腕表”诞生了。 )

( 爱彼皇家橡树离岸型计时码表直径44 毫米由全陶瓷材质打造,采用白金制成的指针与时标均带有荧光涂层,可在漆黑中准确无误地读时

皇家橡树

1971年的一个下午,腕表设计师杰洛·简塔(Gérald Genta)接到时任爱彼总经理乔治·格雷(Georges Golay)的来电。格雷在电话中表示,市场期待着一款“既适合所有场合,又外观精美的运动腕表”,他希望杰洛·简塔在翌日清晨交出一款设计,以满足这项新需求。一直以来,爱彼见长的是超薄机械腕表,而在当时,主宰制表业的却是盛极一时的石英表,此时,巴塞尔钟表展开幕在即。当然,杰洛·简塔便开始设计草图,第二日破晓,他的设计草图已经完成,从图纸上看,表盘呈八角螺丝状,简洁醒目,这是从潜水头盔上得来的灵感,并以当时英国战舰“皇家橡树”命名,由此,世界上第一款“奢华运动腕表”诞生了。 )

( Only Watch

由摩纳哥王子艾伯特二世赞助举办的“Only Watch”慈善拍卖会,每两年在摩纳哥举行一次。自2005年的第一届开始,就得到了几乎所有顶级腕表制造商的支持。他们为“Only Watch”捐赠出名家设计、制作精良的腕表,拍卖所得款项将全部捐赠给从事疾病研究的医疗团队。上一届“Only Watch”上共有40件作品参与,募得超过450万欧元。其中,百达翡丽的Ref.3939以惊人的140万欧元得标,而理查德·米勒(Richard Mille)也以51万欧元位居第二。 )

( Only Watch

由摩纳哥王子艾伯特二世赞助举办的“Only Watch”慈善拍卖会,每两年在摩纳哥举行一次。自2005年的第一届开始,就得到了几乎所有顶级腕表制造商的支持。他们为“Only Watch”捐赠出名家设计、制作精良的腕表,拍卖所得款项将全部捐赠给从事疾病研究的医疗团队。上一届“Only Watch”上共有40件作品参与,募得超过450万欧元。其中,百达翡丽的Ref.3939以惊人的140万欧元得标,而理查德·米勒(Richard Mille)也以51万欧元位居第二。 )

( 法兰穆勒

石英危机之后,人们对机械表的热情渐渐复苏,“顶级钟表被奉做艺术品”。于是,有这样一群人,他们在大量的工业制表之余,试图证明制表趣味和“艺术”的存在——成立了独立制表人协会(AHCI)。独立制表人来自世界各地,而总数却屈指可数。独立制表师们试图帮助钟表界寻回失传的手艺和传统的制作方式;他们严谨并且试图放大钟表的艺术性。对于机芯结构、功能、版路和外形总有着天马行空的创意。独立制表人协会亦有标准,每位制表师必须能够独立设计、加工、组装及调整一个钟表作品,因此,独立制表的工艺标准往往高过所谓的“行业标准”。其中,法兰穆勒(Frank Muller)以前卫的创意与颠覆传统的时间阅读概念,在短短十余年中席卷高价表市场,而协会中,来自中国的矫大羽是唯一一位来自亚洲的国际著名制表大师。 )

( 法兰穆勒

石英危机之后,人们对机械表的热情渐渐复苏,“顶级钟表被奉做艺术品”。于是,有这样一群人,他们在大量的工业制表之余,试图证明制表趣味和“艺术”的存在——成立了独立制表人协会(AHCI)。独立制表人来自世界各地,而总数却屈指可数。独立制表师们试图帮助钟表界寻回失传的手艺和传统的制作方式;他们严谨并且试图放大钟表的艺术性。对于机芯结构、功能、版路和外形总有着天马行空的创意。独立制表人协会亦有标准,每位制表师必须能够独立设计、加工、组装及调整一个钟表作品,因此,独立制表的工艺标准往往高过所谓的“行业标准”。其中,法兰穆勒(Frank Muller)以前卫的创意与颠覆传统的时间阅读概念,在短短十余年中席卷高价表市场,而协会中,来自中国的矫大羽是唯一一位来自亚洲的国际著名制表大师。 )

( 菲利普·杜弗(右)与年轻制表师共同完成传承项目

菲利普·杜弗

在近代制表史中,菲利普·杜弗(Philippe Dufour)以产量极低的全手工制腕表闻名。1967年成为制表师后,他曾任职于积家,向制表大师加布里埃尔·洛卡泰里(Gabriel Locatelli)习得了制表技术。然而,在知名品牌公司里工作并不是他想要的。“为别人做表是艰难的,我是指心理上。你用一年的时间,你把自己的一部分放进一块表里。一切都是你做的,但别人签下了他的名字。你甚至不能提,这是你的表。”1978年,他离开固定的工作,回到位于勒桑提埃的家中独立开设工作室,以修复珍贵古董怀表维生。12年后,杜弗开始了自己的品牌,而所有的制表工作仅有一位助手参与协助。

杜弗制表的灵感来源于19世纪到20世纪初在汝拉山谷出产的钟表,但也加入了他自己的理解和印记。“让每一块表拥有自己的灵魂是他的制表目标”,所以,除了在手表建模时会用到计算机辅助软件之外,整道工序从头到尾几乎复制了19世纪的手工制表传统。他认为自己的工作也是在试图学习和恢复那些汝拉山谷已经失传的工艺、技术和知识。为了传承濒临失传的传统手工艺,2012年杜弗与斯蒂芬·福斯、罗伯特·高珀(高珀富斯品牌创始人)共同展开了一个项目,将毕生的制表工艺都传给年轻制表师,让他们也能亲自完成从草图到手表成品的每一个步骤。 )

( 菲利普·杜弗(右)与年轻制表师共同完成传承项目

菲利普·杜弗

在近代制表史中,菲利普·杜弗(Philippe Dufour)以产量极低的全手工制腕表闻名。1967年成为制表师后,他曾任职于积家,向制表大师加布里埃尔·洛卡泰里(Gabriel Locatelli)习得了制表技术。然而,在知名品牌公司里工作并不是他想要的。“为别人做表是艰难的,我是指心理上。你用一年的时间,你把自己的一部分放进一块表里。一切都是你做的,但别人签下了他的名字。你甚至不能提,这是你的表。”1978年,他离开固定的工作,回到位于勒桑提埃的家中独立开设工作室,以修复珍贵古董怀表维生。12年后,杜弗开始了自己的品牌,而所有的制表工作仅有一位助手参与协助。

杜弗制表的灵感来源于19世纪到20世纪初在汝拉山谷出产的钟表,但也加入了他自己的理解和印记。“让每一块表拥有自己的灵魂是他的制表目标”,所以,除了在手表建模时会用到计算机辅助软件之外,整道工序从头到尾几乎复制了19世纪的手工制表传统。他认为自己的工作也是在试图学习和恢复那些汝拉山谷已经失传的工艺、技术和知识。为了传承濒临失传的传统手工艺,2012年杜弗与斯蒂芬·福斯、罗伯特·高珀(高珀富斯品牌创始人)共同展开了一个项目,将毕生的制表工艺都传给年轻制表师,让他们也能亲自完成从草图到手表成品的每一个步骤。 )

( 海耶克

石英时代是现今瑞士钟表人不愿意再回顾的一段“黑暗时期”。那个时候,人们纷纷觉得,“机械表灭亡了”。而在石英表这种易于复制的技术冲击下,瑞士的钟表企业也纷纷现出凋零之势。瑞士钟表的出口在1975年时下降七成。而尼古拉斯·G.海耶克(Nicolas G.Hayek,左图)调查发现,即使日本手表看似很受欢迎,但并不是在所有地方都拥有最高的市场份额。在一些年轻的市场,例如日本自身,愿意选择日本手表的意愿更强烈,而大部分欧洲国家仍选择“瑞士制造”。这个“商机”被海耶克敏锐地捕捉到,高达99%的意大利人愿意购买“瑞士制造”的手表,这说明“瑞士制造”有着区别于日本手表的突出特点——人们在机械手表上寄托了情感。 )

( 海耶克

石英时代是现今瑞士钟表人不愿意再回顾的一段“黑暗时期”。那个时候,人们纷纷觉得,“机械表灭亡了”。而在石英表这种易于复制的技术冲击下,瑞士的钟表企业也纷纷现出凋零之势。瑞士钟表的出口在1975年时下降七成。而尼古拉斯·G.海耶克(Nicolas G.Hayek,左图)调查发现,即使日本手表看似很受欢迎,但并不是在所有地方都拥有最高的市场份额。在一些年轻的市场,例如日本自身,愿意选择日本手表的意愿更强烈,而大部分欧洲国家仍选择“瑞士制造”。这个“商机”被海耶克敏锐地捕捉到,高达99%的意大利人愿意购买“瑞士制造”的手表,这说明“瑞士制造”有着区别于日本手表的突出特点——人们在机械手表上寄托了情感。 )

( 斯沃琪

当第一只斯沃琪手表就摆在老海耶克的桌上时,他看到了一款前所未有的手表:色彩艳丽、设计前卫,完全由塑胶和其他合成材料制成,机械底盘、表壳和镶嵌板三部分一体成形,就连零件也由91个减至51个。Swatch是“Second Watch”(第二块腕表)的缩写,并以“你能够拥有第二间房子,为何不能拥有第二只手表”作为宣传口号,主要针对年轻消费市场,立志要重夺瑞士钟表业的入门手表市场。1984年,斯沃琪每款手表都配上了独有名字,被年轻人视为极具个性化的配饰。1985年,海耶克对瑞士钟表工业公司(ASUAG)和瑞士钟表分公司(SSIH)进行了历时4年多的重组后,正式成立了斯沃琪(Swatch)集团。就在集团成立后的第51天,德国法兰克福市最高的摩天大厦上悬挂出一条500英尺长的巨幅广告,上面画着一只色彩鲜艳、设计前卫的塑料手表,以及“Swatch、瑞士制造、60德国马克”几个大字。只要60德国马克就能拥有一只瑞士手表?这个爆炸性的新闻立即成了各大媒体的头版头条,市场立刻“沸腾”了,不久,同样的广告又出现在日本东京银座。上市第一年,斯沃琪便创下惊人业绩。 )

( 斯沃琪

当第一只斯沃琪手表就摆在老海耶克的桌上时,他看到了一款前所未有的手表:色彩艳丽、设计前卫,完全由塑胶和其他合成材料制成,机械底盘、表壳和镶嵌板三部分一体成形,就连零件也由91个减至51个。Swatch是“Second Watch”(第二块腕表)的缩写,并以“你能够拥有第二间房子,为何不能拥有第二只手表”作为宣传口号,主要针对年轻消费市场,立志要重夺瑞士钟表业的入门手表市场。1984年,斯沃琪每款手表都配上了独有名字,被年轻人视为极具个性化的配饰。1985年,海耶克对瑞士钟表工业公司(ASUAG)和瑞士钟表分公司(SSIH)进行了历时4年多的重组后,正式成立了斯沃琪(Swatch)集团。就在集团成立后的第51天,德国法兰克福市最高的摩天大厦上悬挂出一条500英尺长的巨幅广告,上面画着一只色彩鲜艳、设计前卫的塑料手表,以及“Swatch、瑞士制造、60德国马克”几个大字。只要60德国马克就能拥有一只瑞士手表?这个爆炸性的新闻立即成了各大媒体的头版头条,市场立刻“沸腾”了,不久,同样的广告又出现在日本东京银座。上市第一年,斯沃琪便创下惊人业绩。 )

( 欧克林

路德维希·欧克林(Ludwig Oechslin,左图)是一位坦率而幽默的“老顽童”,他总是穿着一件有很多口袋的“工匠马甲”在制表工坊里走来走去。最初,欧克林开始探索维修古董钟表的技巧,他曾受托整修一座打造于17世纪梵蒂冈的天文摆钟,为此,梵蒂冈图书馆还特别出版了4集丛书,说明整个制表经过的来龙去脉。这4年的经历,为欧克林打造出雅典(Ulysse Nardin)“时计三部曲”奠定了基础。

80年代初期,机械表经过石英时代的冲击后渐渐复苏。史奈德在并购雅典时决定加强机械表的“质”与“量”。1983年,史奈德在制表大师乔根·斯庞宁(Jorg Sporing)的家中发现了欧克林制作的星盘。于是,1985年雅典表推出了第一只星盘腕表。这只伽利略星盘腕表,代表着天文知识的某种延续,它可显示太阳、月亮及恒星的位置,也可以显示当地时间、月份、日出、日落、月相盈亏、黄道十二宫。1988年推出的哥白尼运行仪腕表,将伽利略星盘腕表的制作技术更深入地挖掘,单一机芯可显示小时、日期、月份、黄道十二宫、月相盈亏以及太阳、月亮和行星的确实天文坐标。而1992年推出的开普勒天文表完成了欧克林博士的时计三部曲系列。它将地球置于中心位置,呈现在表上整个地球的地理构造,如同从北极的最高点向下望去的景象。钟表评论家认为,在这套腕表上,哥白尼的日心说、伽利略以自制望远镜的天文观测、开普勒的行星运动三定律,都在“时计三部曲”中得以再现。 )

( 欧克林

路德维希·欧克林(Ludwig Oechslin,左图)是一位坦率而幽默的“老顽童”,他总是穿着一件有很多口袋的“工匠马甲”在制表工坊里走来走去。最初,欧克林开始探索维修古董钟表的技巧,他曾受托整修一座打造于17世纪梵蒂冈的天文摆钟,为此,梵蒂冈图书馆还特别出版了4集丛书,说明整个制表经过的来龙去脉。这4年的经历,为欧克林打造出雅典(Ulysse Nardin)“时计三部曲”奠定了基础。

80年代初期,机械表经过石英时代的冲击后渐渐复苏。史奈德在并购雅典时决定加强机械表的“质”与“量”。1983年,史奈德在制表大师乔根·斯庞宁(Jorg Sporing)的家中发现了欧克林制作的星盘。于是,1985年雅典表推出了第一只星盘腕表。这只伽利略星盘腕表,代表着天文知识的某种延续,它可显示太阳、月亮及恒星的位置,也可以显示当地时间、月份、日出、日落、月相盈亏、黄道十二宫。1988年推出的哥白尼运行仪腕表,将伽利略星盘腕表的制作技术更深入地挖掘,单一机芯可显示小时、日期、月份、黄道十二宫、月相盈亏以及太阳、月亮和行星的确实天文坐标。而1992年推出的开普勒天文表完成了欧克林博士的时计三部曲系列。它将地球置于中心位置,呈现在表上整个地球的地理构造,如同从北极的最高点向下望去的景象。钟表评论家认为,在这套腕表上,哥白尼的日心说、伽利略以自制望远镜的天文观测、开普勒的行星运动三定律,都在“时计三部曲”中得以再现。 )

( 电波表

1985年,荣汉斯公司研制出太阳能石英钟和15万年误差仅1秒的无线电控制系统,为制造精确腕表的可能奠定了基础。自西铁城公司在1995年发售出第一只电波表以来,12年全球累计销售电波表已突破1000万只大关。电波表内置高感度小型天线,可以自动接收标准电波进行对时,因而实现时间上的精准。德、英、美、日都已经有标准电波的发送,2007年7月,在中国河南商丘建成的新电波塔也开始正式发射信号。 )

( 电波表

1985年,荣汉斯公司研制出太阳能石英钟和15万年误差仅1秒的无线电控制系统,为制造精确腕表的可能奠定了基础。自西铁城公司在1995年发售出第一只电波表以来,12年全球累计销售电波表已突破1000万只大关。电波表内置高感度小型天线,可以自动接收标准电波进行对时,因而实现时间上的精准。德、英、美、日都已经有标准电波的发送,2007年7月,在中国河南商丘建成的新电波塔也开始正式发射信号。 )

( 精工Premier 系列Kinetic 人动电能腕表可以通过转动表冠为其提供动力。转动表冠时,动力储存小表盘立刻转变功能,成为一个实时动力产生指示器

人动电能

1986年瑞士巴塞尔展览会上,精工(Seiko)就推出了人动电能(Kinetic)腕表雏形,暂命名“AGM”。人动电能机芯不同于标准石英机芯,可以自身产生电力。佩戴者在活动手臂的时候,机芯就能产生并储存电能,从而使表运转。这是当时世界上第一款将人体运动转化成为电能的腕表。1998年,精工改进了人动电能,可以实现智能控时,这将腕表“休眠模式”的时间延长到了4年之久,并且在这4年内可以随时激活腕表,使其自动回复到当前的准确时间。 )

( 精工Premier 系列Kinetic 人动电能腕表可以通过转动表冠为其提供动力。转动表冠时,动力储存小表盘立刻转变功能,成为一个实时动力产生指示器

人动电能

1986年瑞士巴塞尔展览会上,精工(Seiko)就推出了人动电能(Kinetic)腕表雏形,暂命名“AGM”。人动电能机芯不同于标准石英机芯,可以自身产生电力。佩戴者在活动手臂的时候,机芯就能产生并储存电能,从而使表运转。这是当时世界上第一款将人体运动转化成为电能的腕表。1998年,精工改进了人动电能,可以实现智能控时,这将腕表“休眠模式”的时间延长到了4年之久,并且在这4年内可以随时激活腕表,使其自动回复到当前的准确时间。 )

( 日内瓦高级钟表沙龙

上世纪50年代,为了建立一个能够反映出全年行业动态的平台,瑞士制表业决定在每年的三四月份做一次大型的钟表展览会,处于瑞、法、德三国交界的巴塞尔成为展会位置的不二之选,这就日渐形成了如今的巴塞尔国际钟表珠宝展。由于是全球的行业展会,展览中多达一半以上的参展商是瑞士境外的钟表品牌。上世纪90年代,卡地亚率先扛起了大旗,偕同其他几个高级钟表品牌,从巴展中抽离,一路南下到了日内瓦,建立了一个全部由高级手表品牌组成的表展。1991年,日内瓦高级钟表沙龙由此诞生了。百达翡丽第三代传人菲力·斯登(Philippe Stern)曾感慨道:“当父亲在巴塞尔创立百达翡丽的时候,作坊里只有一张桌子和四把凳子,对百达翡丽来说,巴塞尔是传统的一部分,我们一定会留在这里,对其他瑞士制表商的利益负起责任。”所以,从腕表品牌的“政治格局”来讲,巴展和日展其实代表了瑞士境内资本和瑞士境外资本的竞争,毕竟日展的主办方之一历峰集团来自南非。 )

( 日内瓦高级钟表沙龙

上世纪50年代,为了建立一个能够反映出全年行业动态的平台,瑞士制表业决定在每年的三四月份做一次大型的钟表展览会,处于瑞、法、德三国交界的巴塞尔成为展会位置的不二之选,这就日渐形成了如今的巴塞尔国际钟表珠宝展。由于是全球的行业展会,展览中多达一半以上的参展商是瑞士境外的钟表品牌。上世纪90年代,卡地亚率先扛起了大旗,偕同其他几个高级钟表品牌,从巴展中抽离,一路南下到了日内瓦,建立了一个全部由高级手表品牌组成的表展。1991年,日内瓦高级钟表沙龙由此诞生了。百达翡丽第三代传人菲力·斯登(Philippe Stern)曾感慨道:“当父亲在巴塞尔创立百达翡丽的时候,作坊里只有一张桌子和四把凳子,对百达翡丽来说,巴塞尔是传统的一部分,我们一定会留在这里,对其他瑞士制表商的利益负起责任。”所以,从腕表品牌的“政治格局”来讲,巴展和日展其实代表了瑞士境内资本和瑞士境外资本的竞争,毕竟日展的主办方之一历峰集团来自南非。 )

( 朗格1

18世纪末期到20世纪初期,德国制表业的发展并不输给瑞士,直至第二次世界大战后,德国制表渐渐淡出。1990年,两德统一,历史为瓦尔特·朗格(Walter Lange)开启了延续家族第四代制表传统的机会。12月7日,他抓紧了这个机会,恢复了这个于过去100多年来,德国最著名的钟表品牌的名字——朗格。朗格与设计师和制表师随即着手设计及制造重生品牌新时代的第一款腕表。1994年10月24日,零售商及媒体一同于德累斯顿王宫见证了朗格全新系列的诞生。首发的四个系列——尤其是别具特色的朗格1(Lange 1)超越了所有人的期望:朗格1结合了德国制表传统与创新元素,与旧日的怀表接轨,这令钟表收藏者认为,“德国再一次找到它的时间”。 )

( 朗格1

18世纪末期到20世纪初期,德国制表业的发展并不输给瑞士,直至第二次世界大战后,德国制表渐渐淡出。1990年,两德统一,历史为瓦尔特·朗格(Walter Lange)开启了延续家族第四代制表传统的机会。12月7日,他抓紧了这个机会,恢复了这个于过去100多年来,德国最著名的钟表品牌的名字——朗格。朗格与设计师和制表师随即着手设计及制造重生品牌新时代的第一款腕表。1994年10月24日,零售商及媒体一同于德累斯顿王宫见证了朗格全新系列的诞生。首发的四个系列——尤其是别具特色的朗格1(Lange 1)超越了所有人的期望:朗格1结合了德国制表传统与创新元素,与旧日的怀表接轨,这令钟表收藏者认为,“德国再一次找到它的时间”。 )

( 乔治·丹尼尔

20世纪60年代末的某夜,即将就寝的英国制表大师乔治·丹尼尔忽然在脑海中闪现出一种全新擒纵系统的设计结构。它似乎能有效降低传动部件彼此间的摩擦,甚至还可因此解决“如何减少润滑”这个困扰制表界数个世纪的难题。那个夜晚灵光乍现的乔治·丹尼尔拿起床边的一张纸,迅速将想象中的设计勾勒成型,然后安然睡去。在随后展开的研究中,乔治·丹尼尔逐渐证实了这一即将被命名为同轴擒纵系统的新生事物,确可如他所构思般进行有效运作,这个大胆而合理的设想,将极有可能改变历史。

然而,对于两个半世纪以来始终依赖传统杠杆式擒纵“操控”机芯的瑞士制表业界而言,乔治·丹尼尔那带有明显颠覆意味的发明无论如何也称不上有趣。但世事总有转机,慧眼识珠的斯沃琪集团创始人尼古拉斯·G.海耶克最终采纳了乔治·丹尼尔的方案,并决定在同轴擒纵系统设计成型后,将之广泛应用于欧米茄的表款系列中。来自欧米茄的工程师、技术人员与丹尼尔在经年累月的精诚合作中,让有关同轴擒纵系统的一切猜测最终成为可能。1999年,第一枚采用同轴擒纵系统的2500型机芯正式问世。同轴擒纵系统成为250余年来第一款具有实用意义的新型擒纵系统。其不仅以双层式同轴擒纵轮取代了杠杆擒纵装置中的单一擒纵轮,更因同轴技术与无卡度游丝摆轮丝丝入扣的配合,为腕表实现了更为持久可靠的稳定性,并有效规避了因日常微小震动而引起的走时偏差。此外,与杠杆擒纵装置相比,同轴擒纵系统还可极大降低机芯对润滑的需求。这些前所未见的超凡性能及其所带来的出色表现,让同轴擒纵系统成为欧米茄至今最具话题性与技术性的符号化特征,而围绕同轴擒纵系统所展开的研究如今亦仍在深入中。 )

( 乔治·丹尼尔

20世纪60年代末的某夜,即将就寝的英国制表大师乔治·丹尼尔忽然在脑海中闪现出一种全新擒纵系统的设计结构。它似乎能有效降低传动部件彼此间的摩擦,甚至还可因此解决“如何减少润滑”这个困扰制表界数个世纪的难题。那个夜晚灵光乍现的乔治·丹尼尔拿起床边的一张纸,迅速将想象中的设计勾勒成型,然后安然睡去。在随后展开的研究中,乔治·丹尼尔逐渐证实了这一即将被命名为同轴擒纵系统的新生事物,确可如他所构思般进行有效运作,这个大胆而合理的设想,将极有可能改变历史。

然而,对于两个半世纪以来始终依赖传统杠杆式擒纵“操控”机芯的瑞士制表业界而言,乔治·丹尼尔那带有明显颠覆意味的发明无论如何也称不上有趣。但世事总有转机,慧眼识珠的斯沃琪集团创始人尼古拉斯·G.海耶克最终采纳了乔治·丹尼尔的方案,并决定在同轴擒纵系统设计成型后,将之广泛应用于欧米茄的表款系列中。来自欧米茄的工程师、技术人员与丹尼尔在经年累月的精诚合作中,让有关同轴擒纵系统的一切猜测最终成为可能。1999年,第一枚采用同轴擒纵系统的2500型机芯正式问世。同轴擒纵系统成为250余年来第一款具有实用意义的新型擒纵系统。其不仅以双层式同轴擒纵轮取代了杠杆擒纵装置中的单一擒纵轮,更因同轴技术与无卡度游丝摆轮丝丝入扣的配合,为腕表实现了更为持久可靠的稳定性,并有效规避了因日常微小震动而引起的走时偏差。此外,与杠杆擒纵装置相比,同轴擒纵系统还可极大降低机芯对润滑的需求。这些前所未见的超凡性能及其所带来的出色表现,让同轴擒纵系统成为欧米茄至今最具话题性与技术性的符号化特征,而围绕同轴擒纵系统所展开的研究如今亦仍在深入中。 )

( 1100万美元

直至今日,最高拍卖成交价格的保持者出自于1933年的百达翡丽“Henry Graves”18K黄金超复杂功能怀表。1928年,美国纽约的手表收藏家亨利·格雷福斯(Henry Graves)邀百达翡丽(Patek Philippe)制作一枚“独一无二的怀表”,它拥有900多个部件,能够精确走时至2100年,且拥有24项复杂功能。在1999年苏富比拍卖会上,这只格雷福斯超级复杂怀表以1100万美元成交,创下了名表拍卖的世界纪录。 )

( 1100万美元

直至今日,最高拍卖成交价格的保持者出自于1933年的百达翡丽“Henry Graves”18K黄金超复杂功能怀表。1928年,美国纽约的手表收藏家亨利·格雷福斯(Henry Graves)邀百达翡丽(Patek Philippe)制作一枚“独一无二的怀表”,它拥有900多个部件,能够精确走时至2100年,且拥有24项复杂功能。在1999年苏富比拍卖会上,这只格雷福斯超级复杂怀表以1100万美元成交,创下了名表拍卖的世界纪录。 )

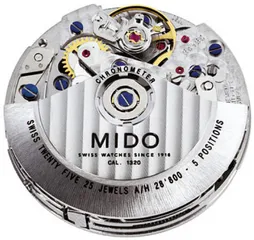

( 美度

“天文台认证”是一项对钟表极为苛刻的“考试”。每一只钟表的机芯都必须在C.O.S.C.(瑞士一家专门为各大表厂检测钟表精准度的官方机构)连续16天24小时不间断地接受3种温度及5种位置的测试。测试评估的项目包括:平均每日速度、平均速度变化、最大速度变化、不同位置的速度差异、最大的速度差异、温度影响值、持续速度七项。通过这一机构苛刻检测的钟表机芯即是“天文台表机芯”,制表公司才能在表盘上标明“Chronometer”字样。一直以来,美度的天文台腕表被看成是“具有极强性价比的天文台腕表”。 )

( 美度

“天文台认证”是一项对钟表极为苛刻的“考试”。每一只钟表的机芯都必须在C.O.S.C.(瑞士一家专门为各大表厂检测钟表精准度的官方机构)连续16天24小时不间断地接受3种温度及5种位置的测试。测试评估的项目包括:平均每日速度、平均速度变化、最大速度变化、不同位置的速度差异、最大的速度差异、温度影响值、持续速度七项。通过这一机构苛刻检测的钟表机芯即是“天文台表机芯”,制表公司才能在表盘上标明“Chronometer”字样。一直以来,美度的天文台腕表被看成是“具有极强性价比的天文台腕表”。 )

( 日内瓦钟表大赏

日内瓦钟表大赏(GPHG),始于2001年,为一年一度的全球性钟表评选活动。由Edipresse集团、瑞士日内瓦州与日内瓦市共同举办并颁发,其极高的专业性和关注度使之获得了钟表界“奥斯卡大奖”的美誉。日内瓦钟表大赏针对所有制表品牌开放,每年有约300个品牌及制表师竞相参与角逐共计10项最负盛名、最具权威性和影响力的奖项。

日内瓦钟表大赏拥有极为严格的入选及评判条件,其评委会专员不仅需在业内具有极高声誉,且要求与主办方和参展品牌均无关联。每个品牌的入选表款在审核资质后,还需经过秘密集会中的两轮无记名投票方能胜出,获奖者名单则在日内瓦大剧院举行的颁奖典礼上予以公布。在2012年的第十二届日内瓦高级钟表大赏举办之时,其首轮入选表款全球巡展也到了中国,代表年度最高制表技艺与美学的65只入围表款更先后于中国香港和上海两大城市向公众亮相。 )

( 日内瓦钟表大赏

日内瓦钟表大赏(GPHG),始于2001年,为一年一度的全球性钟表评选活动。由Edipresse集团、瑞士日内瓦州与日内瓦市共同举办并颁发,其极高的专业性和关注度使之获得了钟表界“奥斯卡大奖”的美誉。日内瓦钟表大赏针对所有制表品牌开放,每年有约300个品牌及制表师竞相参与角逐共计10项最负盛名、最具权威性和影响力的奖项。

日内瓦钟表大赏拥有极为严格的入选及评判条件,其评委会专员不仅需在业内具有极高声誉,且要求与主办方和参展品牌均无关联。每个品牌的入选表款在审核资质后,还需经过秘密集会中的两轮无记名投票方能胜出,获奖者名单则在日内瓦大剧院举行的颁奖典礼上予以公布。在2012年的第十二届日内瓦高级钟表大赏举办之时,其首轮入选表款全球巡展也到了中国,代表年度最高制表技艺与美学的65只入围表款更先后于中国香港和上海两大城市向公众亮相。 )

( 制表名校

在德累斯顿四位制表先驱之一的莫里兹·格罗斯曼(Moritz Grossmann)大力推动下,德国第一所制表学校于1878年成立了。学校不但为格拉苏蒂镇培育了一批专业钟表技师,不少人学成后更周游列国,与瑞士制表业互相交流。学校有一位名叫阿尔弗雷德·海威格(Alfred Helwig)的佼佼者,毕业后在格拉苏蒂开设了天文台表工厂,并在学校兼任导师。任教期间,海威格与其学徒一起研发出了浮动式陀飞轮。2002年8月1日,以海威格命名的制表学校重新开办。如今,该学校每年都收到上千人的申请,而只有15人能被录取。在完成3年半制的课程后,该届的12人将成为制表师;另外3人则成为工具制造师。 )

( 制表名校

在德累斯顿四位制表先驱之一的莫里兹·格罗斯曼(Moritz Grossmann)大力推动下,德国第一所制表学校于1878年成立了。学校不但为格拉苏蒂镇培育了一批专业钟表技师,不少人学成后更周游列国,与瑞士制表业互相交流。学校有一位名叫阿尔弗雷德·海威格(Alfred Helwig)的佼佼者,毕业后在格拉苏蒂开设了天文台表工厂,并在学校兼任导师。任教期间,海威格与其学徒一起研发出了浮动式陀飞轮。2002年8月1日,以海威格命名的制表学校重新开办。如今,该学校每年都收到上千人的申请,而只有15人能被录取。在完成3年半制的课程后,该届的12人将成为制表师;另外3人则成为工具制造师。 )

( 杨利伟

2003年10月,杨利伟乘坐“神舟五号”载人飞船进入太空并安全着陆,由此,中国成为世界上第三个独立掌握载人航天技术的国家,宇航员杨利伟当时所佩戴的腕表是飞亚达极限系列航天表。航天员在太空环境下使用的航天表须经历数十道严格工序才能制作出来,由于飞亚达的成熟技术,自2003年起,便成为中国航天的“合作伙伴”,并一直为航天员提供太空腕表佩戴。由于飞亚达“神舟七号”舱外航天服表(即天行者珍藏版)的独到设计,荣获德国“红点产品设计大奖”,飞亚达也成为中国内地首个获此殊荣的手表品牌。2005年8月19日,杨利伟在接受俄罗斯联邦航天署授予“加加林勋章”时,还代表我国航天部门将飞亚达研制生产的中国航天表作为“国礼”回赠俄罗斯联邦航天署。 )

( 杨利伟

2003年10月,杨利伟乘坐“神舟五号”载人飞船进入太空并安全着陆,由此,中国成为世界上第三个独立掌握载人航天技术的国家,宇航员杨利伟当时所佩戴的腕表是飞亚达极限系列航天表。航天员在太空环境下使用的航天表须经历数十道严格工序才能制作出来,由于飞亚达的成熟技术,自2003年起,便成为中国航天的“合作伙伴”,并一直为航天员提供太空腕表佩戴。由于飞亚达“神舟七号”舱外航天服表(即天行者珍藏版)的独到设计,荣获德国“红点产品设计大奖”,飞亚达也成为中国内地首个获此殊荣的手表品牌。2005年8月19日,杨利伟在接受俄罗斯联邦航天署授予“加加林勋章”时,还代表我国航天部门将飞亚达研制生产的中国航天表作为“国礼”回赠俄罗斯联邦航天署。 )

( 劳力士蚝式恒动游艇名仕型II 可设定倒数1 至10 分钟计时,并通过内设机械记忆功能,重新设定同样时限的倒数计时。倒计时启动以后,可随时根据官方倒数计时进行精准调校 )

( 劳力士蚝式恒动游艇名仕型II 可设定倒数1 至10 分钟计时,并通过内设机械记忆功能,重新设定同样时限的倒数计时。倒计时启动以后,可随时根据官方倒数计时进行精准调校 )

( 劳力士帆船赛

劳力士“悉尼至霍巴特”帆船赛首次举办于1945年,从少数人的“简单游戏”,发展成为今天全世界最大的帆船竞赛之一。获得过奖杯的国际名人包括1969年驾驶“晨雾号”的英国政治家爱德华·希思爵士、1972年驾驶“美国小鹰”的媒体大亨泰德·透纳等人。帆船赛开始前,停在出发线上的裁判委员会船只会发三次枪声提醒选手:开始前6分钟发一声枪,这时选手的船只可以寻找适合的风向,根据情况制定比赛要采取的战略,还剩1分钟时发第二声枪,提醒选手比赛即将开始,第三次是出发信号。倒计时和制定战略的重任就落在了船长的身上,对时间精准的把控才能既免去抢跑的危险,又能在起跑线上赢得胜算,为此,劳力士专门为适应帆船赛的比赛规则设计了“游艇名仕型蚝式恒动”腕表。 )

( 劳力士帆船赛

劳力士“悉尼至霍巴特”帆船赛首次举办于1945年,从少数人的“简单游戏”,发展成为今天全世界最大的帆船竞赛之一。获得过奖杯的国际名人包括1969年驾驶“晨雾号”的英国政治家爱德华·希思爵士、1972年驾驶“美国小鹰”的媒体大亨泰德·透纳等人。帆船赛开始前,停在出发线上的裁判委员会船只会发三次枪声提醒选手:开始前6分钟发一声枪,这时选手的船只可以寻找适合的风向,根据情况制定比赛要采取的战略,还剩1分钟时发第二声枪,提醒选手比赛即将开始,第三次是出发信号。倒计时和制定战略的重任就落在了船长的身上,对时间精准的把控才能既免去抢跑的危险,又能在起跑线上赢得胜算,为此,劳力士专门为适应帆船赛的比赛规则设计了“游艇名仕型蚝式恒动”腕表。 )

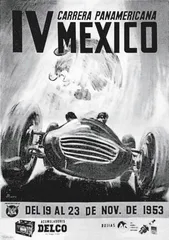

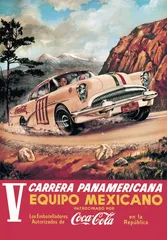

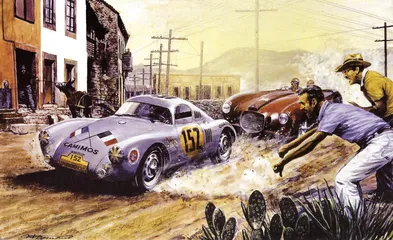

( 豪雅卡莱拉Calibre 8 大日期-两地时腕表

卡莱拉

自1950年起,连续5年的卡莱拉泛美墨西哥公路赛成为上世纪50年代风险最大的耐力赛之一,整个行程3300公里,几乎穿越整个墨西哥,由于赛事事故频发,比赛于1955年一度被迫中断。杰克·豪雅(Jack Heuer)是一名业余赛车手,1963年他创作首枚卡莱拉计时码表,并以1954年卡莱拉四站分站赛冠军的豪雅形象大使胡安-曼努埃尔·范吉奥(Juan-Manuel Fangio)为形象制作了当时的腕表。此时,豪雅还忙于担任赛百灵12小时耐力赛的计时官。 )

( 豪雅卡莱拉Calibre 8 大日期-两地时腕表

卡莱拉

自1950年起,连续5年的卡莱拉泛美墨西哥公路赛成为上世纪50年代风险最大的耐力赛之一,整个行程3300公里,几乎穿越整个墨西哥,由于赛事事故频发,比赛于1955年一度被迫中断。杰克·豪雅(Jack Heuer)是一名业余赛车手,1963年他创作首枚卡莱拉计时码表,并以1954年卡莱拉四站分站赛冠军的豪雅形象大使胡安-曼努埃尔·范吉奥(Juan-Manuel Fangio)为形象制作了当时的腕表。此时,豪雅还忙于担任赛百灵12小时耐力赛的计时官。 )

( 马拉多纳

马拉多纳(下)喜欢奢侈品,对于名表更是情有独钟。2010年的世界杯上,宇舶(Hublot)成为第一个赞助FIFA世界杯的奢侈品品牌。马拉多纳率领阿根廷队出征南非世界杯,比赛中,他手上佩戴的分别用来查看南非时间和阿根廷时间的两只手表均来自宇舶,在黑色陶瓷手表的表盘上刻有马拉多纳的签名,以及“幸运10号”,手表底盖上则印有高举V形的胜利手势。即便如此,在1/4的决赛中,阿根廷连吞德国队四弹,止步八强。同年8月,宇舶又成为曼联的官方计时器,并在老特拉福德球场建了一座10米高的时间塔。 )

( 马拉多纳

马拉多纳(下)喜欢奢侈品,对于名表更是情有独钟。2010年的世界杯上,宇舶(Hublot)成为第一个赞助FIFA世界杯的奢侈品品牌。马拉多纳率领阿根廷队出征南非世界杯,比赛中,他手上佩戴的分别用来查看南非时间和阿根廷时间的两只手表均来自宇舶,在黑色陶瓷手表的表盘上刻有马拉多纳的签名,以及“幸运10号”,手表底盖上则印有高举V形的胜利手势。即便如此,在1/4的决赛中,阿根廷连吞德国队四弹,止步八强。同年8月,宇舶又成为曼联的官方计时器,并在老特拉福德球场建了一座10米高的时间塔。 )

( 舒马赫

“赛车与制表工艺的共通之处,在于必须以一丝不苟的态度对待每个细节。”F1赛车手迈克尔·舒马赫(左)如此说道。在舒马赫的职业生涯中,他总共七次获得F1世界冠军。2010年,复出后的舒马赫与爱彼(Audemars Piguet)进行合作,并直接参与到迈克尔·舒马赫皇家橡树离岸型计时码表的设计工作中。作为F1的官方计时器,宇舶表与F1合作开发“F1王者”陀飞轮腕表。 )

( 舒马赫

“赛车与制表工艺的共通之处,在于必须以一丝不苟的态度对待每个细节。”F1赛车手迈克尔·舒马赫(左)如此说道。在舒马赫的职业生涯中,他总共七次获得F1世界冠军。2010年,复出后的舒马赫与爱彼(Audemars Piguet)进行合作,并直接参与到迈克尔·舒马赫皇家橡树离岸型计时码表的设计工作中。作为F1的官方计时器,宇舶表与F1合作开发“F1王者”陀飞轮腕表。 )

( 百达翡丽 Ref.5002

斯登家族第三代掌门人菲力·斯登(Philippe Stern)对杰出的钟表时计有着浓厚的热情。他不仅在日内瓦收集了从16世纪以来近2000多件独特自动乐音装置、珐琅微绘等时计藏品,还拥有一个收藏极为丰富的图书馆,其中保存着超过8000本的相关钟表知识的图书藏品。后来,菲力·斯登将这些收藏移进了一栋位于日内瓦的大楼中。经过彻底地修复,还原了曾经的装饰艺术风格。这座大楼就是百达翡丽博物馆,从2001年11月开始对公众开放。馆内主要分为两个重要的收藏系列:一层陈列着自16世纪以来的各种古董钟表,其中包括世界上最早的钟表时计;还有一层存放着自1839 年百达翡丽创立以来的全线时计作品。后者见证了百达翡丽170多年来对制表行业的热情与坚持。一款让所有参观者叹为观止的超级复杂腕表百达翡丽 Ref.5002,为馆藏中的珍作。

百达翡丽公司2000年推出Ref.5002“天月(Sky Moon)”腕表不是为了制造一个大杂烩,而是将最为独特的复杂功能组合安置在有限空间里。这块腕表具有飞返日期指针、万年历、三问报时功能、内置陀飞轮、月球运动轨迹和月相等功能,是世界上最复杂的手表之一,更是腕表领域的终极梦想之一。其机械机芯共有686枚零件。如果你立志要成为世界顶级腕表收藏家,要关注的不是它接近1200万元人民币的身价,而是它每年仅两块的产量。正当中国的钟表收藏家开始策划把天月当成必须猎取的目标时,2011年有消息称:百达翡丽宣布5002停产。2013年5月29日新表王Ref.6002发布,接替了Ref.5002的位置。 )

( 百达翡丽 Ref.5002

斯登家族第三代掌门人菲力·斯登(Philippe Stern)对杰出的钟表时计有着浓厚的热情。他不仅在日内瓦收集了从16世纪以来近2000多件独特自动乐音装置、珐琅微绘等时计藏品,还拥有一个收藏极为丰富的图书馆,其中保存着超过8000本的相关钟表知识的图书藏品。后来,菲力·斯登将这些收藏移进了一栋位于日内瓦的大楼中。经过彻底地修复,还原了曾经的装饰艺术风格。这座大楼就是百达翡丽博物馆,从2001年11月开始对公众开放。馆内主要分为两个重要的收藏系列:一层陈列着自16世纪以来的各种古董钟表,其中包括世界上最早的钟表时计;还有一层存放着自1839 年百达翡丽创立以来的全线时计作品。后者见证了百达翡丽170多年来对制表行业的热情与坚持。一款让所有参观者叹为观止的超级复杂腕表百达翡丽 Ref.5002,为馆藏中的珍作。

百达翡丽公司2000年推出Ref.5002“天月(Sky Moon)”腕表不是为了制造一个大杂烩,而是将最为独特的复杂功能组合安置在有限空间里。这块腕表具有飞返日期指针、万年历、三问报时功能、内置陀飞轮、月球运动轨迹和月相等功能,是世界上最复杂的手表之一,更是腕表领域的终极梦想之一。其机械机芯共有686枚零件。如果你立志要成为世界顶级腕表收藏家,要关注的不是它接近1200万元人民币的身价,而是它每年仅两块的产量。正当中国的钟表收藏家开始策划把天月当成必须猎取的目标时,2011年有消息称:百达翡丽宣布5002停产。2013年5月29日新表王Ref.6002发布,接替了Ref.5002的位置。 )

( 雨果

马丁·斯科塞斯执导的电影《雨果》最终夺得当年的奥斯卡最佳视觉效果奖。电影中的机械人偶是由瑞士制表公司雅克德罗制作的,这个机器人偶还原了雅克·德罗的“作家”设计,他可以如同真人一般全神贯注地挥动鹅毛笔,蘸蘸墨水,一边写字,一边眨眼点头,且能够根据设定书写任何40个字符。 ) 历史关键词100工艺钟表学问

( 雨果

马丁·斯科塞斯执导的电影《雨果》最终夺得当年的奥斯卡最佳视觉效果奖。电影中的机械人偶是由瑞士制表公司雅克德罗制作的,这个机器人偶还原了雅克·德罗的“作家”设计,他可以如同真人一般全神贯注地挥动鹅毛笔,蘸蘸墨水,一边写字,一边眨眼点头,且能够根据设定书写任何40个字符。 ) 历史关键词100工艺钟表学问