芦山:身处断裂带的宿命

作者:曹玲(文 / 曹玲)

( 4月21日,居住在芦山县龙门乡的这户村民,虽然受灾仍不愿离家 )

( 4月21日,居住在芦山县龙门乡的这户村民,虽然受灾仍不愿离家 )

从汶川到芦山

2008年6月,加拿大蒙特利尔大学工学院教授、中国地质科学院地质研究所客座研究员嵇少丞在四川参与拍摄一部思考汶川地震的纪录片,那时他说,此处可能会发生地震,这一段后来被摄制组删掉了。2009年,他在科学出版社出了《地震和中国大陆形影相随》,书里写道:“在映秀—宝兴—泸定一线的龙门山南段以及它与鲜水河-安宁河断裂交界的地区是一个重要的地震空白区,随时都有发生强震的可能,但具体的发震时间目前尚无法预测。”“时间和强度均无法判断,否则就叫预报了。”他预测10年内会发生强震,没想到事情发生得比预想还早。

在地震学家眼里,这就是此地的宿命。

“芦山具有发生地震的地质背景。汶川地震和此次的芦山地震都发生在龙门山地震带上。”嵇少丞在接受采访中告诉本刊。据他介绍,龙门山断裂带的整个长度从西南到东北约500公里,汶川地震发生在中北段,已经断裂275公里,南段还剩不到150公里。芦山地震即发生在龙门山断层南段,破裂带长57公里,两次地震的震中相距87公里。“断层越长,其滑移所能产生的地震强度越高,没有200公里以上的断裂是不可能形成8级地震的。即使龙门山断裂从映秀到天全的南段断裂全部贯通,也就是形成一个7.5级强震,所以我当时预计此处会发生地震,但是不会超过7.5级。”

不过也有人认为龙门山断裂带南段可能会发生7.5级以上的地震。美国加州大学洛杉矶分校地球与空间科学系研究员沈正康在接受采访中告诉本刊:“近些年国际地震学研究发现,地震可以发生级联型的破裂,也就是成串的破裂,破裂尺度更大更强,释放的能量要大得多,但是发生的可能性比单独破裂小很多,汶川地震就是这样的破裂。除此之外,2004年12月26日苏门答腊安达曼9级以上巨型地震破裂带达1000多公里,1992年美国加州兰德斯地震穿越了4条断层。龙门山断裂带西南段向南和安宁河断裂带连接在一起,如果发生级联破裂可以一直破裂到安宁河破裂带,如果是级联破裂就可能发生大震。虽然这种概率很小,但是小概率不等于不会发生。”

( 孙士鋐 )

( 孙士鋐 )

国家地震台网中心的研究员孙士鋐也认为这里发生地震一点都不意外,他在接受采访中告诉本刊记者:“芦山7级地震震源深度是13公里,汶川8级地震震源深度是14公里。不同的深度,地震产生的动力源不同。”

地震可按照震源深度分为浅源地震、中源地震和深源地震。浅源地震多发生在地表以下30公里深度以上的范围,深源地震深度大于300公里,最深的可达650公里左右。其中浅源地震的发震频率高,占地震总数的70%以上,释放能量占地震总释放能量的85%,是地震灾害的主要制造者。

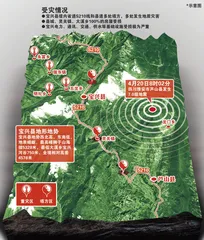

( 曾为雅安震后“孤岛”的宝兴县受灾示意图 )

( 曾为雅安震后“孤岛”的宝兴县受灾示意图 )

孙士鋐告诉本刊:“深源地震主要是因为地幔流的作用;浅源地震主要受板块影响,板块与板块之间在一些俯冲带上引发地震;至于水库地震就更浅了,水库诱发的地震一般是3~5公里这么一个尺度,主要是水压和水的渗透造成的。所以不同深度的地震,受到的动力状况有所不同,同一个深度发生的地震,动力源比较一致。”

“这两次地震应力的积累过程也有一定相关性。从宏观角度说,它们动力源的背景相同,都是印度洋板块向欧亚板块俯冲。”孙士鋐指着一幅四川地震带分布图说,“四川西部多山,中间是盆地,这是人们对天府之国最直观的认识。四川省西部有一个北东走向的龙门山断裂带,龙门山断裂带的西部有一个巴颜喀拉块体,巴颜喀拉块体受到印度洋板块的冲击之后会向东移,东移的过程中受四川盆地阻挡。因为四川盆地的地基比较坚硬,巴颜喀拉块体东移受阻,就在龙门山这里出现隆起,形成了应力的高度积累。当应力积累到一定程度后,在龙门山断裂带的某些段就会发生破裂,引发地震。”

“构成龙门山山脉的重要岩石是古老的变质杂岩体,这种岩石抵抗破坏和断裂的强度特别大,能够累积很大的能量,在瞬间释放形成强烈地震。”嵇少丞告诉本刊。所谓杂岩体就是由中酸性的岩浆岩和变质岩混在一起的复合体,具体说主要有闪长岩、花岗岩、混合岩、片麻岩等。这些结晶岩石的剪切强度和摩擦强度都特别大,绝不会轻易破裂和滑动,除非在外力作用下岩石内应力积累得非常高。一旦应力达到其破裂强度或摩擦强度,必然要瞬时释放出巨大的能量,从而形成大地震。

至于之前有人说“汶川地震已经把几千年积累的应力释放完了,四川要发生大地震的可能性又在几千年之后”,嵇少丞认为纯属无稽之谈。“汶川地震把震源点(可以简单看作一个直径约15~20公里的球)上应力和流体压力释放差不多了,在这个点上几千年内不会有大震了,但这并不等于说整个四川3000年就不震了。相反,附近一些断裂带因为汶川地震应力反而增加,还有很多断裂基本没有参与汶川地震系列活动。那些有很强的发震能力,但很长一段时间没有发生地震的断裂带是地震空区,说明那里能量已经积累起来,更有可能发生强震。”

龙门山断裂带

汶川地震后,龙门山断裂带不再只是一个学术名词,很多人都熟悉了这个词。

在中国地图上有一条“胡焕庸线”,由著名地理学家胡焕庸(1901~1998)先生提出。这条直线,北起黑龙江爱辉县、西南达云南腾冲,它把中国大陆分成西北和东南两部分。线的东南侧只占整个国土面积的36%,人口却是全国的96%;线的西北侧,情况则恰恰相反。在四川省的地图中,也有这样一条对比线,它就是龙门山脉。龙门山以东是称之为“天府之国”的成都平原,沃野千里,蓄积饶多;龙门山以西是高山和高原的世界,遍布湍急的河流、深切的河谷。

在我国众多的造山带中,对龙门山的研究历史最长。1929年,年轻的地震学家赵亚曾来到当时还是地质空白区的四川龙门山地区科学考察,他在彭州的白鹿顶和小鱼洞一带,发现山顶上较老的二叠系石灰岩覆盖在较新的三叠系含煤岩层之上,他把这些山顶命名为“飞来峰”,他的研究成果发表在当年的《中国地质学会志》上。后来,地质学家把这种地质现象称之为“推覆构造”,即老的岩体顺着一系列逆冲断层被强推到新的岩层上面,就像一组由西北到东南被推倒的多米诺骨牌。被强推上去的岩体叫推覆体,这些推覆体经过后期地质作用的改造,形成景色秀丽的飞来峰群,吸引了历史上不同宗教在上营造庙宇寺院。地质学家估计,在垂直龙门山脉方向有43%的地壳缩短率,在这个方向上地壳岩石遭到挤压缩短,故形成高山。

1945年,黄汲清院士进一步将龙门山造山带地质构造概括为:独特的“龙门山模式”,闻名于国内外地学界。从此以后,龙门山以丰富、独特的地质现象,被国际地学界誉为“天然地质博物馆”、“打开造山带机制的金钥匙”和“大陆动力学理论形成的天然实验室”。

龙门山断裂带自西南起自泸定、天全一带,向东北经灌县、茂汶、北川、广元后到达陕西勉县一带,全长约500公里,宽度为30~40公里。横向上主要由龙门山后山断裂、主中央断裂、前山断裂三条主干断裂及推覆构造带组成;纵向上,可以分成三个段,其中四川北川—陕西宁强、勉县为东北段,北川—都江堰为中段,都江堰—泸定、康定附近为西南段。其中汶川地震发生于龙门山断裂带的中北段,芦山地震发生于西南段。

由于龙门山及邻居在大地构造上的特殊性,自1900年以来龙门山地区曾多次发生过强烈地震。比如1933年8月25日四川叠溪发生7.5级地震,地震时山崩地裂,岷江断流,积水成湖,死亡6800余人。地震45天后,形成的湖堤溃决,又死亡2500多人。1976年8月16日和23日,在四川松潘、平武之间相继发生两次7.2级强震,震区内破坏严重,但是由于两地人烟稀少,故伤亡较少,死亡41人,重伤156人。

除此之外,四川省境内还有鲜水河断裂带和安宁河断裂带,它们与龙门山断裂带交汇复合处亦是地震多发区。

龙门山断裂带是引发四川地震高发的一个原因,但又是什么原因促发了龙门山断裂带的活动?

在研究人员眼里,汶川地震和芦山地震的动力来源都是青藏高原和扬子地块之间相对运动在龙门山断裂带上产生的长期能量积累和突然释放。印度大陆板块向北漂移并和欧亚大陆板块碰撞挤压,形成了世界屋脊——喜马拉雅山和巨大的青藏高原。青藏高原平均海拔高度达5000米,地下的地壳厚度达60~70公里,而四川盆地下面的地壳厚度才40公里。

嵇少丞说常常把巨大的青藏高原比作“一个大胖子突然躺到一个水床上”。“青藏高原深部地壳的岩石在高温高压下发生部分熔融,就像水床垫中的水在大胖子重重身体的挤压下向四边周界涌动一样,向高原的周缘挤流。古老的四川盆地下面是强硬的岩石圈,深深地扎根于其下的上地幔之中,强烈地阻挡着青藏高原向东扩张。在青藏高原扩张和四川盆地反扩张的前沿阵地,于是就挤压形成了高耸的龙门山。”

“其实,青藏高原周界及其高原内部数条大断裂历来是地震的频发区,汶川地震和芦山地震正是人类遭遇龙门山造山运动的悲惨一幕。”嵇少丞说。

汶川地震的余震?

接受记者采访的嵇少丞和孙士鋐均认为芦山地震非汶川地震的余震。“汶川地震时龙门山地震带南面没有破裂。”孙士鋐指着一张“汶川地震序列余震分布图”说,“汶川地震的破裂是往北东方向的,之后的强余震主要集中在龙门山断裂带的中南段一直延伸到北段,而南面没有破裂,当时是没有余震的。从图上看,芦山地震和汶川地震在空间上是明显分开的,显然和当时的地震不是一回事,把它作为这一次地震是余震是不妥的。”

“汶川地震的同震破裂是从映秀地下的震源向东北方向传播扩展,而芦山地震是从太和村之下的震源向西南方向传播扩展。所以我认为,芦山地震是龙门山内一次新的、独立的地震,虽然2008年的汶川地震的发生可能稍微提高龙门山南段山前断裂的断层面的应力。”嵇少丞说,“很多余震发生在主震破裂的地方,有的地方破裂了但是破裂得不完全,之后又有能量释放出来,就是一次小余震。比如把黄豆倒入一个瓶子,粗看是倒满了,晃一晃又不满了。余震是调节主震的运动,就像黄豆把孔隙都填满了,豆粒之间发生位移。等黄豆一直晃到不可能再改变它的密度,体系才能稳定,余震也就结束了。从这层意义上说,余震是重新夯实因主震造成源区岩石破碎松散的地质过程。”在他眼里,汶川地震是一个瓶子,芦山地震是另一个瓶子。

在沈正康看来,芦山地震的发生既有汶川地震的影响,又有5年来青藏高原不断加载能量的影响,是两种效应的共同结果,所以要看究竟是汶川地震对它造成的影响大,还是青藏高原的加载对它造成的影响大。“现在对余震的研究有人提出新概念,每个地震都既是余震又不是余震。根据我们之前的研究,汶川地震把龙门山西南段发生地震的时间提前了12~39年。假设其对芦山的影响是提前25年,那么5年就已经发生地震,从25比5的比值看,我个人认为,芦山地震更倾向于汶川地震的余震。”

通常说,我们把时间、地域上有一定关联性的一组地震称为地震系列,这组地震系列中的最大地震叫作主震,主震前面的地震叫作前震,主震后的地震叫作余震。“这里就出现一个问题,这一组地震如何判断时间和空间上的关联性,对此不同的人有不同的印象。我觉得‘余震’这个概念本身是有随意性的,不严谨的。”孙士鋐说,“破裂很彻底的主震,余震是比较短的,有的主震破裂不彻底,比如唐山地震,过了几年后的地震也算是它的余震。不过总的来说,一次地震发生后余震分布范围相对集中的地区叫做余震区,余震区里发生的地震在时间上基本上是连续的,都可以把它叫作余震。如果尽管是在这个范围里,但是时间已经不连续了,叫它余震也不合适。这里面有两个关键词,时间上要相关联,空间上要有一定集中性。”

会不会再震?

沈正康告诉本刊,芦山地震后,他收到学生的邮件,说网上有人说他预测相关地区4000年内无大震,但5年后芦山地震就发生了,这让他的研究成果沦为笑柄。

沈正康在2008年6月从美国到北京大学地球与空间科学学院任教授,不久前刚刚重新回到美国工作。看到学生的邮件,一开始他并没有当回事,觉得网上众说纷纭,没多大意思。但是学生们义愤填膺,在网上发帖辩驳传言,他们在凤凰网等网站发帖,屡次遭删帖。于是沈正康写了一个声明,让学生贴到一两个主流网站的论坛,以澄清问题,结果他的声明也总是被删掉,这让他大惑不解。

接下来,他又看到了更“荒谬、疯狂、不可理喻”的说法,说“雅安市政府因为看到此文,近几年的房屋建筑都没有考虑应对大地震,造成如此惨痛伤亡”。这让他感到愤怒,感觉必须站出来说点什么。

事情起因在于2009年9月27日,他在英国《自然·地球科学》杂志上发表了一篇文章,通过分析卫星大地测量数据,发现汶川大地震的能量释放主要来自三个断层破裂极大区,认为相关地区再发生类似大地震的周期约为4000年。

沈正康说:“事实上,我们2009年的文章是对2008年汶川大震破裂断层与破裂方式的基础研究,而非预报研究。第一,我们研究的地点是地震发生破裂的断层,即龙门山断层中段的虹口—青川部分,所指地震复发地区是指这一段断层,不涉及龙门山断层中段以外的地区,与发生此次地震的龙门山断层南段的芦山—宝兴地区无关。

“第二,我们所说的地震复发时间是指达到汶川大震级别的复发时间。本次芦山地震震级释放能量相当于汶川大震释放能量的几十分之一,这样级别的地震发生的频度要比汶川地震高数十倍,二者完全无法等同。

“4000年发震周期的结论是在地震破裂研究成果基础上,它有一定的限定语,即龙门山断层中段、汶川型大震的复发周期。所以网上对我们的文章是一种误读。”沈正康这样认为。

实际上,2010年沈正康和同事在《地质构造物理学》(Tectonophysics)杂志上发表了一篇关于汶川地震后周边地区断层地震危险性研究的文章,其中专门提到龙门山断层南段(即此次芦山地震发生段)应力增加最大,地震危险性有明显增加。

论文中一张图显示了川滇地区存在的一系列活断层,在汶川地震发生后整个地区应力场有一个大的调整,有的地方断层面上应力场增强,有的地方减弱。不同的断层标注了不同的颜色,红色代表应力增强,蓝色代表应力减弱。他们做了定量计算,图中最红的有两段,即龙门山断裂带的西南段和东北段,而汶川地震发生的中间段,被标注的是白色。

由于汶川地震是龙门山断裂带的中段破裂,导致断裂带两端的应力场都有加载,对两段地区地震的复发造成了时间上的提前或滞后。他们计算出龙门山地震带西南段地震的复发提前了12~39年。“39年是地震带上靠近汶川地震的地方,12年是远离汶川地震的地方。严格意义说,我们应该给出误差范围,但是因为不确定因素很多,不太容易给出,所以只是一个初步的研究。”

“从地震的危险性研究到地震预测的研究,我们需要知道的不光是断层上应力场变化多少,还要知道断层上已经有多高的应力,达到多高的应力时会产生破裂,现在很难得知后两个数据。”

他用碗打了个比方。“你可以想象断层上有很多大大小小的碗,长期构造应力场的积累就好像不断在下小雨。一旦碗被灌满翻倒就代表一个地震的发生,大碗满了是大地震,小碗满了是小地震。我们现在第一不知道碗的分布,第二不知道碗里已经存了多少水,离碗沿有多高。我们知道的是汶川地震的发生造成龙门山断裂中段一系列大大小小‘碗’的倾翻,给周围的碗里泼了些水,离汶川地震近的碗泼进的水多,远的泼进的水少,泼进的水会让南部的‘碗’提前打翻12~39年。但是我们无法知道离最后碗满还差多少,所以尽管我们知道地震很可能提前发生,仍然无法预测何时发生。实际上,小碗比大碗多,所以发生小地震的概率比发生大地震的概率要大。此次芦山地震可能代表一个‘碗’满了,但是周围还有很多碗,毫无疑问,此处以后还会发生大地震,但何时发生,是几年、几十年还是几百年以后,我们并不知道。”

“目前怎么认识此次地震还有疑问,为什么在芦山发生7级地震?是不是意味着其他地方将发生更大的地震?”孙士鋐坦言他还没有想好这些问题。他举例说,唐山地震发生后当地已经破碎,应力容易集中。“唐山地震后的余震正常应该是衰竭的,但衰竭的过程中,突然会出现增强期,很可能反应的是大范围的应力增强,意味着有可能在大范围的某个地方要发生大地震。比如1989年大同发生6.1级地震,大同地震发生前唐山地震的余震活动出现了一个增强的信息量。就是说,唐山地震余震的增强可能是一种信号,意味着别的地方要有大地震。”

“此次7级地震是不是反映西南地区的应力在增强,之后大范围内会不会发生一个大地震?因为汶川已经发生地震,这个地区比较灵敏。但是这些都在研究中,无法肯定,只是一种猜测,还需要继续观测。整体上来说,从2004年印尼地震和海啸开始,地球的地震活动变得相对活跃,有些年份的活跃程度相对高,有些年份则相对低。今年又是比较活跃的一年,到目前为止全球7.0级以上的地震已经发生12次,芦山地震是在全球地震比较活跃的背景下发生的,接下来还会发生什么,谁也不好说,我们需要更多的数据做进一步分析。”孙士鋐说。 青藏高原汶川地震博物馆汶川地震地震雅安地震宿命构造地震地震预测芦山断裂带身处洛杉矶大地震地震的形成