中国茶道的嬗变:从唐宋到明清

作者:王恺(文 / 王恺)

( 廖宝秀是台北故宫研究员,也是瓷器专家,因为台北故宫瓷器珍藏中多有茶具,于是从茶具入手开始研究中国茶史,成为中国茶叶史研究的权威人士 )

( 廖宝秀是台北故宫研究员,也是瓷器专家,因为台北故宫瓷器珍藏中多有茶具,于是从茶具入手开始研究中国茶史,成为中国茶叶史研究的权威人士 )

中国的饮茶文化,大致而言,是随着茶制(茶的形态)的演进而改变,茶制的演变,按照现在学术界的研究成果,一般可以分为以唐宋的片茶(固形茶)、团茶和饼茶,和明代以后的以散茶(叶茶)为主的两个阶段。茶制不同导致饮茶吃茶方式的极大变化,明代文人研究宋茶饮茶制度的时候,对“茶筅”等物的用法,已经百思不得其解。

唐宋的饮茶方式相似,是将固形茶碾成碎末,然后将之投与釜煮饮(唐),或将之放于碗中,然后注汤点饮(宋)。到了明朝,基本上是直接将茶叶放在壶中、杯中泡饮。茶器开始兴盛于唐,中唐以后陆羽撰写《茶经》,制定了烹煮末茶的一套茶具的规制方式,茶器的历史地位被奠定。茶器的沿革中,可以看出中国饮茶历史的流变。

廖宝秀研究员是台北故宫的瓷器专家,因为“故宫”的瓷器和书画中有大量的和饮茶相关的内容,所以开始研究中国饮茶文化的沿革。研究中国茶的品饮方式,除了诗文,还需要大量的实物佐证:以茶器为主,包括传世文物、出土文物,和茶有关的书画等。她正有此便利条件,其所著的《茶韵茗事——故宫茶话》,是中国茶文化领域的权威著作。

她的居所就在台北故宫背后的山上,门前一树梅花,室内布置极其清雅。除了研究茶,她自己也喜欢喝茶,家中点缀着各类茶具,不过因为身份特殊,她完全不收藏任何古董,笑着说“避嫌”,所用的器具全部是今人作品。台北故宫前院长秦孝仪所题赠的书画,早期的晓芳窑花器、茶器,外加几把简约的紫砂壶,就构成了她自己的简洁完美的茶道世界。

唐宋茶道的相同与不同

( 因为自己爱饮茶,又研究茶器,这是廖宝秀给自己布置的精致的饮茶空间,不过一律不用古器物。为避嫌疑,她任何收藏都不做 )

( 因为自己爱饮茶,又研究茶器,这是廖宝秀给自己布置的精致的饮茶空间,不过一律不用古器物。为避嫌疑,她任何收藏都不做 )

中国饮茶历史悠久,相传从神农氏开始,但是当时只做药饮。正式在文献中出现,是西汉宣帝时期四川王褒所著的《僮约》中的记载。据考证,四川也是中国最早培植饮用茶的地区。但是只看那些只言片语,无法推测当时人的饮茶方式。直到唐以前,饮茶风尚还基本流行在江南、四川、湖北、湖南等地。唐之后才普及全国。到开元时期,饮茶已经成为日常生活的一部分,而陆羽《茶经》的问世,实际上是把吃茶饮茶推到了艺术层面。

三联生活周刊:法门寺地宫出土了大量和茶有关的器皿,是不是重塑了人们对唐朝茶道的想象?我听到有人说,地宫出土的茶器还有许多不知道怎么使用,那是不是唐朝的茶道方式现在还不清楚呢?

廖宝秀:唐代的饮茶方式已经很清楚了,虽然《茶经》中记载的唐代的粗茶、饼茶、散茶、末茶等有机物已经都看不到了,但是留下来的大量文物可以推测出当时茶的品饮方式。粗茶和散茶在唐虽然开始饮用,但是在主流人群,也就是士大夫和文人中似乎不流行,诗文中看不到任何记载。

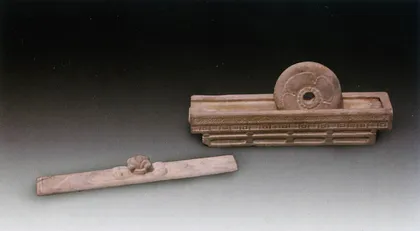

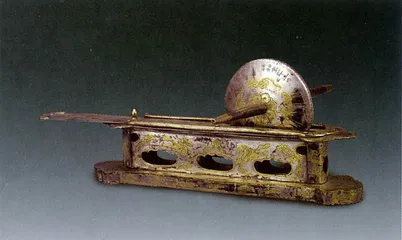

煮茶是最主要的品饮方式,风行于文人和僧道。在诗文中常称之为煎茶。《茶经》中有一章专门论述煎煮方式,一般是以饼茶研碾成末然后为之。饼茶的制法我们以后再说,先说碾茶。非常有意思,法门寺出土的由唐懿宗和唐僖宗供奉的那套茶器不太完整,但是茶碾特别说明问题。唐代饼茶有方形和圆形,晚唐诗人李群玉写过一首诗,说到碾茶:“珪壁相压叠,积芳莫能加,碾成黄金粉,轻嫩如松花。”在法门寺地宫文物没出土前,出土过西明寺的石茶碾,但是它没有碾轮;长沙、耀州窑也出土过擂钵茶碾,都不够完整。1983年河北晋县出土唐墓汉白玉石碾子,让人恍然大悟,原来“珪壁相压叠”说的是这个样子。1987年法门寺出土的带铭刻的茶碾,让人进一步明白,碾槽和碾轮所组成的茶碾就像是圭壁形制,和《茶经》里记载的臼形还不太一样。

( 本组图片:廖宝秀的不少器物是仿明清制作的茶具,非常雅致。她还藏有专给台北故宫烧制仿制品的蔡晓芳的早期作品 )

( 本组图片:廖宝秀的不少器物是仿明清制作的茶具,非常雅致。她还藏有专给台北故宫烧制仿制品的蔡晓芳的早期作品 )

法门寺出土的大量关于茶的文物有助于我们研究唐时饮茶方式,但是现在法门寺表演的唐时茶道有很多错误,基本是表演性质,比如把烧香的琥珀香器当成了茶炉煮水,不相干的东西当成了茶沫盒,这个不是很严谨,反倒是台湾自然博物馆从日本回收的一套明器滑石茶具比较清晰。

三联生活周刊:碾碎之后放在釜中煮,这是和宋茶道的最大区别吗?当时好像还要加盐?

廖宝秀:先说说之前的几个步骤:饼茶先是要“备茶”,以竹夹夹茶饼放在火上烘烤,要放在纸囊里让香气不外泄,等晾凉后,碾成茶末,经过罗的筛选,更细的放在盒中。然后煮水,以釜盛水,放在风炉上煮开,投茶,这一过程中确实会加盐,也有加别的香料的。第一道水开,根据水的多少,加适量的盐;第二道水开,舀出一勺沸水放在一边,用竹夹在锅中央搅拌,并且将装在茶则里的茶末对准中间放下;等茶汤大沸腾时,也就是第三沸了,这时候将刚才取出的二道沸水倒入,止沸,以培育汤花;汤花根据薄厚和细轻,分别称为沫、饽和花;最后是分茶,分到各个碗中,沫、饽要平均和严谨。

在煮的过程中,如果有茶渣之类,要用茶器清理,所以有涤方和渣方等物,饮茶具放在具列上,茶事完毕也要清洗归类。

( 唐 汉白玉石碾子(河北省文物保护考古中心藏) )

( 唐 汉白玉石碾子(河北省文物保护考古中心藏) )

现在湖南地区,还有一些山区喝擂茶,将芝麻、黄豆加上茶叶和盐,放在擂钵中研碎,然后加以冲饮,里面隐约有古时饮茶的习俗。唐时就有散茶,不过喝法不确定,因为下层社会的饮用方式并没有被记录。

三联生活周刊:陆羽的《茶经》非常全面,他是把当时流行的饮茶方式固定下来了吗?他的贡献究竟在哪里?

( 唐 鎏金鸿雁流云纹银茶碾子(法门寺博物馆藏) )

( 唐 鎏金鸿雁流云纹银茶碾子(法门寺博物馆藏) )

廖宝秀:根据现在的文献,陆羽之前,没有关于饮茶程序的叙述。以一定方式煎煮茶,确实固始于陆羽。唐代茶风的开展和蔓延与宗教场所有很大关系,尤其是禅院,学禅要不眠且清醒,所以茶有很大作用。长安各大寺庙的饮茶之风大兴,与此有很大关联,陆羽自幼生长在禅院,他所记载的或许和寺庙推崇的禅理、规范有很大关系。

他的《茶经》虽然不过万字,但是涵盖了茶学的每个层面,包括植物学、美学、器物学、史学等。精致的茶道文化,不仅注意茶汤之美,更要注意品茶的茶器、环境和时间、空间,这些都没有脱离陆羽当年所订立的范畴。

( 唐 鎏金摩羯纹蕾纽三足架银盐台 )

( 唐 鎏金摩羯纹蕾纽三足架银盐台 )

三联生活周刊:看到一种说法,是唐开始,饮茶不再作为解渴,而是成为精神层面的东西,是净心和松弛自己精神的表现,这种说法对吗?

廖宝秀:由于陆羽的推动,饮茶风气开始在文人间流行。陆羽和张志和、颜真卿都有酬畅往来,加速了文人的茶诗唱和。唐中叶之后,茶诗成为重要的诗歌题材,刘禹锡、白居易都写过不少茶诗,他们喝茶品茗,不是单为解渴,而是上升为精神领域的活动。

( 唐 邢窑白釉“盈”字茶碗(西安西明寺旧址出土) )

( 唐 邢窑白釉“盈”字茶碗(西安西明寺旧址出土) )

三联生活周刊:唐朝的茶器多种多样,似乎没有像宋那样推崇天目碗,这是什么原因?

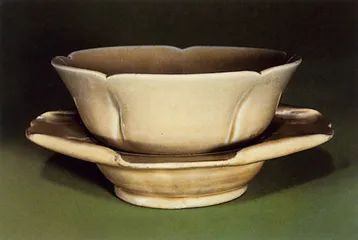

廖宝秀:其实宋也并不完全崇尚茶汤的白色,这个我们待会儿再讲。各地出土的唐代茶碗和茶托很多,像白居易宅出土的就是邢窑的白瓷盏,宁波出土了青瓷盏,长沙出土了釉下褐彩,唐代最出名的应该是南青北白瓷,青则茶色绿,白则茶色丹。我们藏的“宫乐图”中,宫女们喝茶用的就是青瓷盏。但是并不绝对,士大夫阶层依据自己的审美挑选自己喜欢的茶器,并没有统领天下的单一标准。

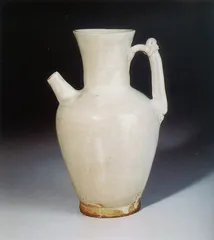

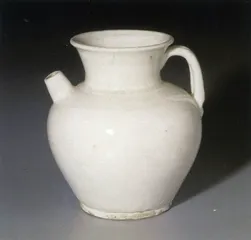

( 晚唐 五代 邢窑白瓷茶瓶 )

( 晚唐 五代 邢窑白瓷茶瓶 )

三联生活周刊:唐朝出现了斗茶吗,还是仅仅是宋的专利?斗茶都有哪些讲究?考量的仅仅是茶的好坏还是比较点茶的手法?

廖宝秀:唐没有出现斗茶,斗茶按照文献记载应该出现在五代,又叫“茗战”,应该最早兴起于民间,然后从下往上走。斗的方式很复杂,茶的种类、冲饮的方式都包括在内,最后进行色香味的综合评比,没有水痕的为最佳,越久者为胜,其中沫花都有一定要求。上面还要看到图案,图案是“茶百戏”,是一套综合体系。

( 唐 越窑青瓷花口茶碗、荷叶形茶托一组 )

( 唐 越窑青瓷花口茶碗、荷叶形茶托一组 )

宋朝的新体系

宋代的点茶文化,已经上升到了艺术体系中,饮茶还是以团茶和草茶为主。草茶的品饮方式后来通过禅院传到了日本。宋代文人崇尚团茶,主要特点在于进贡的团茶制作考究,太宗时代就开始建立转运使监造贡茶,有龙凤团模型,后来做过转运使的蔡襄又做过小龙团的饼茶,北宋士大夫的诗中都有记载。

( 唐 邢窑白瓷执壶 )

( 唐 邢窑白瓷执壶 )

宋改煎煮为点茶,其独特的点茶击拂方式,包括斗茶的流行,都使宋的喝茶方式上升到了前所未有的极致。

三联生活周刊:宋代的饮茶方式自成系统,与唐不完全一致,而且当时的官员和文人的诗文中关于饮茶的记载特别多,感觉是一种风尚。请你介绍一下宋在品饮方式上的变化。

( 唐人 《宫乐图》(台北故宫藏) )

( 唐人 《宫乐图》(台北故宫藏) )

廖宝秀:点茶的点,是滴注的意思,汤为沸水,宋人把茶末放在茶盏里,以茶瓶注汤点缀。这个也得先碾碎成末,首先把团茶放在绢纸密裹,先烘焙,再锤碎,然后放在茶碾或者茶磨中磨碎,罗筛。

五代和宋朝又出现了很多新的茶器皿,比如石磨,这些器皿随着宋朝点茶方式的消亡而大量消失。14、15世纪的时候,日本来收购了很多回去,因为他们的抹茶道还需要这些道具。

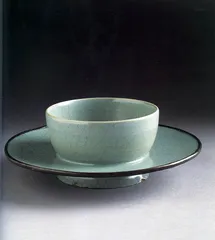

( 北宋 青白瓷茶托及茶杯 )

( 北宋 青白瓷茶托及茶杯 )

点茶分成两种,一种就是一般的末茶,包括江浙的草茶也是磨成末,然后点茶饮用;另一种是专门的斗茶。

斗茶讲究点茶技巧,过程中茶汤的变化会影响胜负。斗茶进行时,必须节制注汤,把茶末与汤调制成浓稠的乳胶状,再注汤到六分,以茶筅击拂搅匀,产生汤花,这和轻重缓急、茶末细碎度、击拂力量关系都很大。汤花浮面不退,在杯壁上咬盏的不错,茶末与汤分开,云脚散会出现水痕,那就输了。

( 北宋 茶托及茶杯 )

( 北宋 茶托及茶杯 )

三联生活周刊:当时的龙凤团饼是什么样的?一般人饮茶也是这种方式吗?

廖宝秀:当时的龙凤团饼非常珍贵,宋徽宗的《大观茶论》、赵汝砺的《北苑别录》中都有很详尽的记载,制造工序为采摘、拣茶、蒸茶、榨茶、研茶、造茶和过黄七道工序。宋代的团茶贵白色,所以有过黄一道工序,就是成形后,要经过数日火焙,使其表面光泽发生变化,也便于保存。而龙凤图案则是造茶过程中压制出来的图案。

( 南宋 玳瑁釉茶碗 )

( 南宋 玳瑁釉茶碗 )

一般人喝不到龙凤团饼。欧阳修记载,他当官员20年才4个人分到一饼龙团。而且最好的龙团是喝不到的,他们饮用的应该是大龙团,精致的小龙团只能皇家享用。

当时江浙生产的日铸、双井等茶应该是草茶,也是研磨成碎末后食用,是一般人饮用的茶,而且在寺庙很流行。

( 南宋 花瓶与茶碗 )

( 南宋 花瓶与茶碗 )

三联生活周刊:我看到蔡襄的茶书中提及点茶的茶汤是乳白色,所以特别强调用福建生产的黑色的天目碗,对比鲜明。宋天目流传到日本,很多现在是国宝,这个似乎佐证了蔡襄的观点,但是与此同时,北方和南方还有很多青瓷和白瓷,也有人说茶汤绿色的为上,哪种说法对?

廖宝秀:江浙的草茶,也就是我们刚说的日铸茶等磨末点饮,肯定不在此类,青瓷、白瓷和青白瓷的茶具都是宋常用的茶具,而且诗歌中经常提到“冰瓷雪碗”。

( 南宋 茶碗 )

( 南宋 茶碗 )

北宋早中期并不是天目碗一统天下,就拿范仲淹为例子,他喜欢品茗事泉,尽管苏东坡等人批判斗茶“劳民伤财”,斗茶已经被不少士大夫非议,但是范仲淹还是写了不少关于斗茶的诗文,其中一句“碧玉瓯中翠涛起”就引起不少后人争论。比如蔡襄就提出应该是“素涛”,沈括也觉得应该是“素涛”,而茶粉末应该是“玉尘”而不是“绿尘”。实际上这都是因为年代有分别,真正茶色贵白是蔡襄的发明,他当了贡茶使后,重视色白的小龙团,所以茶色白宜黑盏,朝廷中重视白茶的风气才出现。

而在早中期,影青瓷占有很高地位,当时叫青白瓷,它胎薄坚韧,所以茶易冷,不像建窑胎厚,所以蔡襄不推崇而已,在江浙还是很流行。与范仲淹交往密切的章岷的墓中,出土了不少青白瓷的茶盏、盏托、执壶,都说明当时青白瓷和建盏都受到士大夫的推崇,瓷色之美和造型之美,可以呈现他们徜徉山林泉石之间的清静情怀。

( 北宋 兔毫茶碗 )

( 北宋 兔毫茶碗 )

三联生活周刊:在日本看到抹茶道还能进入到日常生活中,当然是比较简陋的版本:一些寺院、公园中常有供应抹茶的,可见抹茶在生活中并不一定要消亡。那么回到中国,你觉得宋朝的点茶能在现今复活吗?我知道有爱好茶道者,会尝试去恢复宋的茶道。

廖宝秀:我知道台湾的吴振铎教授领导的台湾茶叶研究所按照记载复制过北宋团饼,中间还展览了几年。现在宋茶道中的草茶磨成末点饮,在日本茶道中流传下来了,当然没有那么完备,但也保留了不少精华。就拿茶器来说,天目碗中的精品很多都流传在日本了,而他们浓抹茶的方式,也像胶状,也得之于宋。

( 南宋 大茶碗 )

( 南宋 大茶碗 )

这种喝茶法其实非常健康,因为把茶叶末都吃进去了,这种简单的抹茶食用方式我们可以学习,并不复杂,而且有助于中国饮用茶文化的多元化。茶道的方式在中国一向是多元的,从来不存在谁一统江湖的模式。

三联生活周刊:日本茶道中的抹茶道是受了宋茶道的影响,煎茶道是受了明朝饮茶方式的影响,我们可以这么简单概括吗?

( 北宋 茶盏 )

( 北宋 茶盏 )

廖宝秀:唐代对应日本的平安时代。日本研究者们普遍确定,嵯峨天皇于公元815年去梵释寺时喝大僧都永忠所献的茶为历史上最早的饮茶资料,大僧都永忠是早期遣唐史,他在长安待了30年,在西明寺学习,而当时西明寺是著名的茶风鼎盛的禅院,近年还出土过茶碾具,他应该是在这里耳濡目染学会了茶法。和他一起回国的最澄和尚,把茶种带回了日本,现在日本还有这个所谓最早的日吉茶园。但是平安时代所带回的茶树和饮茶方式,仅仅局限在寺庙里和上层社会,并未普及。直到宋光宗时代,荣西和尚再度带回茶种和点茶方式,经过时代变迁和僧人、茶人的改造,才流传至今。日本抹茶道肯定是受宋代,尤其是江浙一代禅院草茶吃茶法影响深远。

他们的斗茶也仿效宋代,但是和宋法相去甚远,是一种类似喝茶猜茶比赛的游戏,每个人跟前放10种茶,猜出哪个是本茶,也就是京都拇尾山的茶,这里是荣西和尚从宋带回的茶种所种植的茶园。

( 南宋 黑釉剪纸贴花吉语纹盏 )

( 南宋 黑釉剪纸贴花吉语纹盏 )

三联生活周刊:那么明朝的茶道如何影响日本呢?

廖宝秀:日本茶道在足利义政时代,也就是史称东山时代渐渐出现了雏形,足利义政把自己的幕府将军之位让给了儿子,自己隐居东山,在银阁寺开辟有茶室,醉心古董,大量搜集中国的舶来品,还有专门的鉴定人帮其收藏。他成就了书院茶礼,非常繁琐,而器物多是他搜集来的中国古董。他的时期正好是明朝,但是书院茶应该是抹茶道。渐渐经过几代人的更新,到了千利休时代,又发生了巨大变化,基本抛弃了中国器物,与中国茶道大异其趣。

( 日本江户时代(17世纪) 春秋游乐园局部“书院式吃茶” )

( 日本江户时代(17世纪) 春秋游乐园局部“书院式吃茶” )

而抹茶道在日本因为繁文缛节也慢慢被市井抛弃。明末,福建黄檗万福寺的高僧隐元隆绮和尚把明式冲泡法带回日本之后,慢慢形成风气,命名为煎茶道。明代文人所推崇的明人雅趣也一起带入,茶器上也受到明影响,他们的常滑烧和万古烧,就是仿造宜兴的紫砂壶。

明茶道的转型:文人趣味的凸现

( 明万历 青花白地玲珑银里茶盅 )

( 明万历 青花白地玲珑银里茶盅 )

明朝的茶叶制法和喝法焕然一新,饮茶文化进入了新时期,此时采摘后的茶叶搓、揉、炒、焙都和今天的类似。这种炒青制茶法,自明朝确立了体系,慢慢传播到了世界各地,也因为其形制不同,饮茶方式也完全不再相同。

三联生活周刊:到了明朝,宋代的点茶法彻底消亡了吗?我知道朱元璋之子朱权有本茶道的著作叫《茶谱》,据说他建立了某种明代的散茶饮用的茶道方式,是这样吗?

( 明万历 五彩云龙纹茶叶罐 )

( 明万历 五彩云龙纹茶叶罐 )

廖宝秀:其实在元朝时候,就成了末茶、散茶兼而有之的时期。不过当时还是饼茶占据了上层统治地位,比如说石乳,就是元朝设立在武夷山的御茶园所产,产于石崖。到了明朝,朱元璋出于经济原因,废除了福建建安的团茶进贡,结果唐以来以团为主的饮茶习俗为之一变,末茶没有了,连带着的击拂体系都消失了。以致明代考据学者对着宋代文学中出现的众多名词,无法弄清楚其为何物。

朱权在明早期,他的著作中还有些点茶的记载,也有些散茶的制作和冲泡技术,所以很难说他那本著作是定规范之作。但是很难说中国饮茶史是彻底断裂的,唐宋有不少茶器的形制影响了明清,尽管有些用途不再相同。

( 明嘉靖 青花云龙纹梨形壶 )

( 明嘉靖 青花云龙纹梨形壶 )

三联生活周刊:明清的茶道有哪些讲究?既然已经变成了散茶冲泡的撮泡法,从前那些复杂的仪式不是都丢失了吗?

廖宝秀:所以还是说,茶制一变,饮茶方式必然改变。明茶制造方式已经和今天类似,成茶是散条形,所以明朝人改用茶壶容茶,再用汤壶煮沸水冲入茶壶,不再使用末茶,也就不需要那些击拂,茶瓯、茶碗都不再使用,茶杯也变得小了很多。因为要观看茶色,白瓷杯被放置在重要的位置。

( 明永乐无款 青花折枝灵芝菱花式茶盅 )

( 明永乐无款 青花折枝灵芝菱花式茶盅 )

表面上是简化了仪式,但是明中期由于大量文人的审美进入,带来了新变化。首先是茶器以宜兴紫砂、朱泥茶壶为主要地位,壶的大小、好坏关系到茶味;其次是提出了很多新要求:环境、茶品、泉品、茶友、赏器、闻香、插花、择果都有很多要求。首先,文人雅士要拥有自己的茶室;其次,书斋旁要建设有茶寮,文震亨、屠隆等文章中都说到茶寮的必需性,对茶事非常虔敬。所以,明中期后的茶事,也有人认为是中国茶事的文艺复兴。

三联生活周刊:你好像专门就明人书画中关于茶的内容做过相关研究?

廖宝秀:明代文人茶人对饮茶环境的营造非常讲究,包括空间、审美氛围,在他们自己的绘画中,包括茶书中表现很多。明中期的唐寅、祝允明、文徵明都喜欢茶事,又是书画大家,所以他们留了很多代表作,又带领了晚明文人茶风鼎盛,而且茶画、茶书到了又一创作高潮。

明人讲究饮茶空间,对人数、心情、氛围有很多禁忌。反映在画中,往往就是一人独啜,或者三两知己评书论画,旁边有专门伺候的茶童在准备茶事,很少有宋人画中多人茶会的情形。他们的原则是少则贵,多则喧,喧则无雅趣。

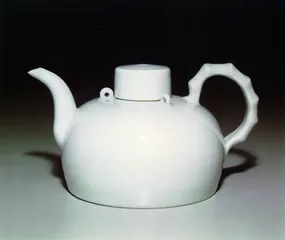

( 明永乐无款 甜白三系茶壶 )

( 明永乐无款 甜白三系茶壶 )

唐寅有著名的“品茶图”图轴,这是乾隆最喜欢的茶画,被他挂在自己饮茶的千尺雪茶舍。他特别喜欢此画,两边布满了他的题词,可以说每次在这里喝茶就是与唐寅对话一次。沈周的画里有专门的插花图,也是布置于茶室的。文徵明画自己的茶庵,前后画了几次。晚明画家丁云鹏画了很多幅品茶题材的绘画,特别注意空间和茶器陈设,有在庭院蕉石中烹茶的,植物营造特别精心,茶器也精心:竹编茶炉,藤编笼子,白瓷茶叶罐,白瓷茶杯,朱漆茶托,青铜香炉等等,竹茶炉是明朝文人特别推崇的茶器。

三联生活周刊:除了你说的这些审美环境的变化,明朝的茶道在茶具上最大的贡献是紫砂壶吗?

( 清乾隆 内填珐琅番莲纹盖盏 )

( 清乾隆 内填珐琅番莲纹盖盏 )

廖宝秀:贡献不止此项,但是这项很突出。文震亨说,紫砂壶不夺香,而且无熟汤气,这肯定是胜过瓷壶的地方。现在有人把宋代的紫泥紫盏说成是紫砂肯定不对,那是宋代特有的酱褐釉的茶盏和茶瓯,随着宋茶汤的没落而消失,紫砂壶兴起于明中期。不过有一说法,紫砂壶朱泥壶“以小为贵”,无论在明代出土实物还是绘画上都少见,包括台北故宫博物院藏的茶器都不算小,而且台北故宫博物院还藏有很多瓷壶,所以紫砂壶的“小壶为尚”的说法,可能是一定时间和区域,特定饮法的产物。

除了茶壶外,明朝还贡献了茶盅,其中不少都在审美上和技术上达到了很高成就,像永乐、宣德的白釉小莲子茶盅,被文震亨赞美可以试茶色。

( 清乾隆 内填珐琅番莲纹盖盏 )

( 清乾隆 内填珐琅番莲纹盖盏 )

除了器具的革新外,在用水上,明朝人也非常讲究,他们确定了好的山泉标准,江南的许多名泉也是这时候被选拔出来的。

清朝的茶道和台湾的茶道

( 清康熙 宜兴胎画珐琅五彩四季花卉方壶 )

( 清康熙 宜兴胎画珐琅五彩四季花卉方壶 )

在台北故宫数次见到廖宝秀,都喝了她所推荐的三清茶,是用松子、梅花和佛手泡的茶,这是乾隆皇帝最喜欢的一种茶,用雪水泡,并且乾隆皇帝有专门制作的三清茶碗,自己制定样式,发到景德镇烧制。这是一种“无茶之茶”,也是她最早从文献中找出来的方子,又询问了朱家溍先生,确定了炮制法:松子炒过,佛手用干的,梅花则是本地苗栗高山上的,之后再推荐给台北故宫茶室。

清代与明代饮茶方式大致相同,只不过宫廷的饮茶在器皿使用上更为讲究。当时清宫所流行的茶种也多是叶茶,所以在茶壶、茶盅和茶罐上所藏的器物之精美,超越了前面几个朝代。

( 清雍正 珐琅彩墨竹白地茶盅 )

( 清雍正 珐琅彩墨竹白地茶盅 )

三联生活周刊:清宫廷的茶道是不是带了很多北方游牧民族的影子?我看清瓷器里有很多专门的奶茶碗,宫廷茶道有自己的特征吗?

廖宝秀:奶茶是宫廷的日常饮料,一般用膳的时候都会用奶茶,也确实有自己专门的奶茶碗,但是和茶盅区别很大,宽口,浅直壁,圆直足,瓷器、玉器都有。但这并不代表奶茶之外清宫廷就没有自己对茶的讲究了,清盛世三代,因为国力强盛,所以各类贡茶非常之多。看乾隆留下的诗文,他常饮用的有三清茶、雨前龙井茶、顾渚茶、武夷茶、郑宅茶等,他对水特别讲究,包括玉泉山水、雪水和采集荷露所成的水,茶叶也是他经常赏赐给大臣的礼物。他用的茶,还包括普洱茶、六安茶、女儿茶、茶膏等等。

( 清雍正 珐琅彩黄菊花白地茶盅 )

( 清雍正 珐琅彩黄菊花白地茶盅 )

三联生活周刊:听说您在研究的过程中发现了乾隆的茶舍“清可轩”,这是一次什么样的机缘?

廖宝秀:2002年策展台北故宫“也可以清心——茶器·茶事·茶画”特展,内容从唐代至清代各时代茶器、茶书、茶画以及品茶方式。当时不甚了解清宫皇帝如何品茶?使用哪些茶器?而且也不知道这些是否真正拿来当茶器使用的,所以就很好奇地想要了解它们的来历,于是参考查阅了清宫的一些档案资料,清代宫廷造办处官员会将清宫制作的茶器具像流水账一样的,记录在一个专门的档案《养心殿造办处各作成做活计清档》里。另外,清宫也会将陈设在各宫殿的器物,一一记载于《陈设档案》内,从这些档案记录中,我查出了这些茶器的原始品名与陈设位置,还查阅到乾隆皇帝命作的宜兴茶壶是如何发布制作的,由哪个大臣书写御制诗、由哪个大臣画画等等。后来更在乾隆皇帝《清高宗御制诗文集》中,发现他在某些诗文中会特别提到品茶、竹茶炉、陆羽茶仙像等,而且御制诗文的题名都是“试泉悦性山房”、“千尺雪”、“焙茶坞”、“竹炉山房”、“清可轩”等等,所以产生了好奇,再仔细阅读这些诗文,原来乾隆皇帝是在谈论他到那里(茶舍)喝茶,以及品茶感想。再与之前的资料一起对照,终于恍然大悟,原来这些诗文的题名都是乾隆皇帝专为茶舍所取的名称。

( 清雍正 珐琅彩玉堂富贵白地茶盅 )

( 清雍正 珐琅彩玉堂富贵白地茶盅 )

三联生活周刊:清代宫廷茶具特别讲究,里面有很多精致的壶和碗,我们这次在台北故宫看到专门的雍正珐琅彩展览,都精致得很,让人明白清宫廷茶器之精美,绝非虚传。

廖宝秀:对。但这不仅仅是统治者的品位,还和时代兴衰,文人、知识阶层的流行有很大关联。比如紫砂流行,康熙就让宜兴进贡了不少素胎紫砂,送到清宫廷造办处由宫廷画师用珐琅彩绘画,二次低温烧制而成,和民间的不太一样。

( 清康熙 宜兴胎画珐琅花卉纹茶碗 )

( 清康熙 宜兴胎画珐琅花卉纹茶碗 )

台北故宫藏的珐琅彩茶壶、茶盅、茶碗很多,包括茶叶罐,由传教士引进,康熙开始烧制珐琅彩瓷器,奠定了日后发展的基础。雍正不仅评定品质优劣,还提供样式,加以评比,他的审美又好,所以雍正朝的珐琅彩精美绝伦。他出手大方,赏赐大臣常常是茶叶罐一起赏,所以清宫中此时制造了不少茶叶罐,无论是颜色釉还是珐琅彩都非常精致。按照清宫档案,这些瓷器一般是景德镇制造精美的白胎,然后宫廷画家拿来绘画,在宫中烧制。它们除了极少量留在北京故宫外,有少数在圆明园毁灭中外流,剩下的全部藏在台北故宫。

清代瓷器在嘉庆之后走下坡路,精致的很少见了,不过清晚期的三件式盖碗,一直流传到了今天。但是北方似乎也不用来泡龙井,用盖碗泡会被耻笑。

( 康熙 宜兴胎画珐琅花卉纹盖碗 )

( 康熙 宜兴胎画珐琅花卉纹盖碗 )

小壶小杯的明晚期茶道,北方并不流行,宫廷也不接受,仅仅局限于闽南和潮汕地区。这个和茶种,包括地理环境、饮用习惯关系很大。

三联生活周刊:是因为清末的动乱导致茶道几乎消亡了吗?民国文人的著作中,关于饮茶的记载,都非常简陋和寒酸,之后就更不用提了,导致现在很多人看到精致的饮茶方式,就会觉得是来自于日本的。

廖宝秀:清末不少文献记载,许多讲究人家的饮茶方式还是按照明人流行的文人化饮茶进行的,非常讲究。但是从清末至民国,整个中国常常处于动乱中,战争使大量人家的茶具、书画都丧失了,哪里还讲究得起来呢?至于我们以为讲究点的茶道是日本的,也不奇怪,我们离宋茶道、明文人茶道的距离都太远了,看不见,就像明代学者不知道茶筅为何物一样。但是日本保存得比我们好很多,例如他们煎茶道中把茶瓯叫“啜香”,就来自于明人高濂的《饮馔服食笺》。

现在台湾茶人早期玩的茶会,确实有些方面来自于日本。开始时候,习惯脱鞋坐在地板上,我就说,坐一会儿就坐不住了,而且脚都露在那里,不合适啊。现在地板上的茶会越来越少了。台湾的发酵茶体系所带来的茶具的要求,进一步到审美的要求,都和他们不相同。

三联生活周刊:民国零星的精致饮茶方式,是否影响到今天的台湾?台湾今天的茶道有多少来自潮汕?有多少来自于日本?

廖宝秀:其实台湾茶道的源头还是来自潮汕地区,主要是饮用的茶类相似,都是工夫茶。潮汕的小壶小杯的茶道流行于晚明,渐渐发展出自己的“孟臣壶”、“若琛杯”等四宝,台湾最早的饮茶文化就是庙口老人们流行的潮汕简陋版的喝茶方式。慢慢的,上世纪80年代台湾茶外销转内销后,大量茶在台湾市场上,台湾的文化人开始寻找自己的茶道,他们搜集了很多茶具,开始布置茶席,并且慢慢走向重视喝茶的环境上,成为今天的台湾茶道。 唐宋嬗变茶道中国明清