何健:文人的冶堂

作者:王恺(文 / 王恺)

( 与其他几位茶道高手相比,何健的风格更为文人化,他和冶堂都带有浓厚的文人色彩 )

( 与其他几位茶道高手相比,何健的风格更为文人化,他和冶堂都带有浓厚的文人色彩 )

器具:从价值连城到寻常器皿

虽然对紫砂壶非常喜爱,但是何健说自己没有收藏癖好。就连他过手的那几个至今已达上百万元的紫砂壶,现在他的空间里也已不见。茶器对于他,只是日常用品,他的冶堂有一处专门空间,用来展示台湾的茶器。里面有几十只陶瓷杯,多是各机关、学校逢年过节的纪念品,上面印着单位名称,非常寒素简陋,是每家每户都能找到的日用纪念品;还有土气包装的茶叶罐,花花绿绿的纸包已经暗淡,铁皮也已锈蚀,是对台湾早年茶叶外销时代的纪念。这些东西放进专门的木格里,充满了台湾进入民国以来茶的相关记忆,就像一个小型博物馆——绝非古董行。他说:“贵重的在于历史,而不是器物。”

他从小收藏邮票,为了某些藏品常跑古董行,那时候台湾古董行流行收藏汉绿釉陶罐,在上世纪80年代末期,已经近人民币2万元,堪称天价。可是随着大陆大量的考古发现,这些陶罐一夜间从抢手货变成了令人捶胸顿足也无法出手的滞销品。“从此我对器物的喜爱只限于研究,而不是为了保值和收藏。”何健说。

他是台湾最早的紫砂壶研究者之一。何健至今觉得80年代就能接触紫砂壶,是他的福气,当时大陆大批的紫砂壶不能直接去台湾,涌向香港市场,包括紫砂一厂的大师制壶,包括顾景舟、蒋蓉等大师的壶价钱也并不昂贵。何健说他经常去香港寻宝,不为淘货,完全只是以研究的心态去观摩。“我对紫砂壶的器形和容量、功能都非常好奇。大学毕业后,我在银行工作,不长的时间就辞职了,想去念书深造,专门研究茶器,特别想进台北故宫工作,顽固地认定这些东西不经手不过手是不行的。”后来因为面对的领域过于庞杂,舍弃了瓷器研究,专门研究宜兴紫砂壶。市场则成为最直接的课堂。

何健说,很多宜兴壶并不适合泡台湾的高山乌龙。比如他接触的一把任伯年定制的壶,是为泡绿茶准备的,壶阔而容量广,连壶嘴的设计都特殊,为了直接对嘴饮用。“我大哥告诉我,当年他看梅兰芳先生的戏,在台侧坐着,能看到梅先生中场去后台的时候,会接过底下人端来的用紫砂壶泡的茶,润润喉咙再上场,他就是直接对着壶嘴喝的。”因为功能不同,所以许多中型壶的壶盖和壶柄的设计都不尽相同,有的是为了方便手扣制造的。

( 清雍正 宜兴柿蒂纹扁圆壶(清宫旧藏) )

( 清雍正 宜兴柿蒂纹扁圆壶(清宫旧藏) )

大量的紫砂壶都不适用于乌龙茶:有的纯粹属于观赏品,有的适合独酌,有的适合众人品饮。“台湾茶因为地域性的关系,需要更精确设计的壶,这是我明白的第一个原理。”

什么壶适合台湾茶?潮汕的朱泥小壶外,宜兴壶中有无专门针对乌龙茶的设计?台北市场渐渐涌进了大批的紫砂壶,从古到今,各流派各家名壶都集中在此地,异常丰富。“我是理论派,在市场上看过壶后会回家对着书籍再研究,尤其是一些名壶。接触到一本关于紫砂壶的经典著作《阳羡紫砂考》,作者李景康,此书上册在1937年出版,里面有各方面的传世名壶的图片和考证。李景康是广东人,接触过大量紫砂传世藏品。下册内容是他自己收藏的名壶和进一步的考据材料。可是碰到抗日战争,下册一直没有机会出版,只知道最后把手稿和他自己收藏的老壶都藏在新加坡的好友宋芝芹家,宋先生知道这些紫砂壶是老古董,不过他并不爱茶道,只为老友情谊,所以壶全部存放在家里的五斗柜中。”

( 清雍正 宜兴柿蒂纹扁圆壶(清宫旧藏) )

( 清雍正 宜兴柿蒂纹扁圆壶(清宫旧藏) )

何健说,80年代,台湾紫砂壶开始流行,这部书下册的部分在台湾一家出版社影印出版。何健现在还记得自己看到书时的激动:“里面对壶的种类、用项,明清各流派的作品都分析得异常清楚,包括泥料的选择,基本上就是壶艺研究的权威之作。”当他得知书里提到的那些壶都在新加坡的时候,更是毫不迟疑卖掉了刚还清贷款的房子,带了土特产和满包的现金,直接飞到新加坡。他说:“房“房子卖了以后还可以买,这些壶,流出去以后就见不到了。”

“连进门都困难。前后去了两次,听说我想买老先生亡友的东西,老先生本来还让我看看壶,结果用脚把抽屉一踢,合上了。给我俩字:不卖。”

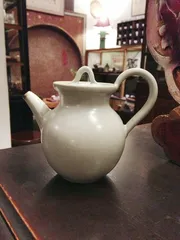

( 冶堂隐藏在永康街的巷道之中,多年没有标志,却为爱茶人所熟悉

仿宋水注的茶壶 )

( 冶堂隐藏在永康街的巷道之中,多年没有标志,却为爱茶人所熟悉

仿宋水注的茶壶 )

第三次去新加坡,带上了出版这本书的编辑朋友。向宋老先生诚恳地要求买上几把壶。见他来了几次,心也诚恳,最后,那幢房子变成了六把清朝紫砂壶。“上手了,感觉和光看图片完全不一样,这批老壶没有保养,有些很脏,有的已经破碎,但是光研究造型,就能获得大量知识。”何健说,老夫妻把一些遗稿也给了他,他觉得追索多年,终于对紫砂壶开了窍。

其中一件道光年间崔子野的梅花“子野壶”最让他惊喜。现在这把壶早已转让出去,我们只能看图册欣赏:一株老梅包裹了壶身和壶盖,仿佛是雕塑。另一把万寿荷竹紫砂大壶,虽已经开裂,裂痕遍及壶身,但是造型和做工的绵密感还是让人过眼难忘。

( 冶堂收藏了大量台湾旧茶器,足够开一家小型博物馆了 )

( 冶堂收藏了大量台湾旧茶器,足够开一家小型博物馆了 )

与这些壶的朝夕相处,使何健丰富了紫砂的知识,“知道了器物的造型变化道路,每个造型对应的是什么地区的饮茶习惯,什么造型适合饮用什么样的茶”。

“虽然我买回不是为了收藏,但是也震动了台湾紫砂收藏界。许多从前秘而不宣的藏家会把他们收藏的壶让我过手,包括黄玉麟寿桃紫砂壶都摸了好几把。基本上把传世的紫砂壶的整体面看明白了,把以前一些主观的偏见放弃了,因此更关注壶的实用价值。”

( 清雍正 宜兴柿蒂纹扁圆壶(清宫旧藏) )

( 清雍正 宜兴柿蒂纹扁圆壶(清宫旧藏) )

基本上把传世的紫砂壶的整体面看明白了,把以前一些主观的偏见放弃了,因此更关注壶的何健说,坊间的紫砂壶的收藏热流传了多年,什么贵,就什么好。但是作为茶人,“茶也好,紫砂也好,好的面有很多点在支持,并不全部归因于壶。名家壶昂贵,可也许根本不适合泡你的那泡茶,需要从不同的方面去选择,不能独沽一味贵”。

何健在紫砂壶上投入巨大,放手也快,“等我看明白了,就陆续放弃”。他说,最后一次看到自己曾过手的“子野壶”是在去年上海的一次拍卖会上,售价近千万元,不过也不后悔,“老物件能给我的养分都给我了”。偶得而散,一定得有这种心态。陆续出售紫砂壶的收入,都用来维持新开设的冶堂,1985年冶堂成立,本来是几个朋友内部聚会所在,2002年正式对外开放。

( 冶堂经常按照古代器形定制自己中意的茶具。图为冶堂款的茶杯 )

( 冶堂经常按照古代器形定制自己中意的茶具。图为冶堂款的茶杯 )

茶与利益体无关

何健对后期紫砂壶的溢价也很不喜欢。他说:“完全变成市场投机,和茶没关系,和壶本身也没关系,就是利益体。我因为过手了不少壶,此时此刻深受其害,总喊我去估价。我的方式是一概不卷入,研究只有脱离利益才清晰。”他觉得不能被利益所裹挟,否则就是对自己不负责任。

( 冶堂经常按照古代器形定制自己中意的茶具。图为冶堂款的茶布 )

( 冶堂经常按照古代器形定制自己中意的茶具。图为冶堂款的茶布 )

他抛弃台湾的紫砂市场,跑大陆继续研究紫砂壶,和当时还健在的顾景舟成了朋友。“一把壶,要回到使用的原点上。”回到原点,就会慢慢明白,一把壶,除了使用价值,是怎么慢慢成为名壶的。“使用上,只要产地正确,泥料好,做工精致,本质就好了,根源正。成型的匠师如何在好用的基础上增加它的美感、艺术感,那是每个人自己的修为。”好的紫砂匠师会给紫砂壶生命,经过时间筛选后,优秀的使用品,自然会上升为艺术品。

虽然不卷入任何紫砂炒作的圈子,但还是特别喜爱好的紫砂作品。他转身,从抽屉里拿出一个紫砂的鸟食罐,居然也是顾景舟的作品:同心圆,倒锥形,匀静沉稳,做工一丝不苟。外表有了岁月增加的润泽,仅看器形就觉得充满了魅力。他虽认识大师,但是这鸟食罐却是从台湾市场上买的,“并不昂贵,因为大家的注意力都在壶上,对这些小东西就不太在意”。而他觉得,器物虽小,其中却蕴藏着对器物韵律的无尽追求之心。

( 冶堂经常按照古代器形定制自己中意的茶具。图为冶堂款茶壶 )

( 冶堂经常按照古代器形定制自己中意的茶具。图为冶堂款茶壶 )

2003年,有机会把这个小东西拿给顾景舟看。顾景舟回忆起来,自己做过两个,是给自家八哥喂食所用。虽是小品,可是做得特别认真,而且没有任何功利心,并不打算出售。有天午睡醒来,发现鸟笼不见了,被人窃取,里面的八哥和食罐自然全部丢失,显然,偷鸟笼者知道这两件东西的价值,否则最后也不会经过漫长的路径进入台湾市场。大师知道这个东西在何健手里,哈哈一笑说,有个归宿也不错。

除了这件器物,整个冶堂别无名品名器。何健泡茶,瓷壶和紫砂都会用。“瓷壶用的人少,是因为它不像紫砂,用久了有主人使用增添的光泽,而且越老越漂亮,所以人们常说瓷壶不适合茶道。其实不然,你看我的瓷壶,不也不错?”他翻了很多古书,最终仿制了宋朝点茶时所用水注的造型,制造了一种壶盖紧密的青灰釉瓷壶,雅致得很,而且很小巧,携带便利。他说,去京都时候,他和朋友把壶拿出来,在街头樱花树下泡茶喝,不少日本人上来询问。“他们对茶具很敏感,因为与茶有关的器物是他们生活的一部分。”

( 何健所藏顾景舟的紫砂鸟食器,得之偶然,却是顾老的得意之作 )

( 何健所藏顾景舟的紫砂鸟食器,得之偶然,却是顾老的得意之作 )

还有造型高挑的紫砂小壶,全部是当代作品,也并非名家制造。但是严谨的工艺里包含着他的紫砂壶观念,这种定制的小壶适合泡台湾梨山茶,适合香味的聚合,而且是他自己挑选过的矿泥。“能喝出茶叶的那种高山丛林的味道,一点不做作,很开放,很有活力。这种味道是你花了很多钱,买了名壶的人也未必品尝得到的。”

这些定制出来的东西,绝对不随意。他说自己曾经设计过一个闻香杯,花了很多时间,也研究了许多器形,颇为自得。可是后来翻看某本博物馆的图册,发现自己设计的器形早在清代就出现了,于是他“呀了一声,一下子谦虚下来”。尤其是在茶的世界,他之所以仿照宋水注造型,不是因为好看,“还有出水的速度和流量,都非常合适。所以多钻研古代器皿,总能有所发现”。

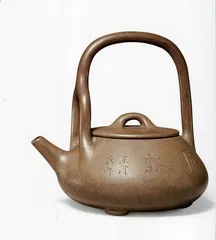

( 清末 宜兴国良款提梁壶(北京故宫博物院藏) )

( 清末 宜兴国良款提梁壶(北京故宫博物院藏) )

他下定决心,在茶的世界,不玩虚的,不玩表象。“现在拍卖行的一把紫砂壶,动不动就上千万元了,那些东西很多是做价格做出来的,走进去,里面是空的。喝茶人尤其忌讳那些东西,懂得品质就不太会被那些迷惑,那都是泡沫而已。而喝上一口茶,闻到自然的香气,这个好是扣人心弦的。”

何健对炒作有天然的回避心理,对日益价高的老普洱、老黑茶也是这样。他的冶堂里一袋硕大的千两茶,是60多年前的老黑茶,现在也炒到天价,可他对价格不太关心,想弄清楚的是这批湖南老茶的发酵和制造工艺,为什么经过陈化后好喝。“拿着老茶,按照茶标上的地址找到了安化,最厉害的是,按照批次找到了那个60多年前做茶的老工人,都快90岁的老人了。一喝,眉开眼笑,说自己终于喝到从前的老茶味道了。”实际上,稍加研究,就能够弄明白现代工艺的优缺点在哪里。

( 何健所藏顾景舟的紫砂鸟食器,得之偶然,却是顾老的得意之作 )

( 何健所藏顾景舟的紫砂鸟食器,得之偶然,却是顾老的得意之作 )

何健觉得,中国茶道的好处就在这里——传承做得没那么好,不尚古,而是一种开放态度:总在尝试。尝试有好有坏,但至少是宽广的,不压抑。“日本奉行的是传承,千利休发展到了极致,就像有个盖子盖在上面,他们就只剩下维护系统。”他去钻研黑茶的成败,目的还是在研究,想给现代的黑茶制作找到一些规则。

尽管现在炒茶、炒器具的人都越来越多,但是何健不觉得这能成为主流。“相比之下,咖啡和红酒还是主流的,把茶炒来炒去只是一时间的投机,只要把茶当茶的人,都不太会去参与炒作。我做茶已经做了20年,可是它就没有饱和的一天,它随着时间变化而变化,有时候大众,有时候小众,不管什么阶层去爱它喜欢它,它的空间和广度都足够大。你总能挖掘自己想要的茶中真味,根本不用搅到投机人群中。”

他觉得,茶和酒正好相反,酒带给人兴奋和欢乐,而茶带给人平静和内敛,让人往内看自己,可以完成构造一个真实的内在人格。“所以,一个真正的茶人无论如何不会去参加到炒茶行列中。”

茶味之涩和冶堂之格局

何健也是很早接触普洱的台湾人,不过他也从普洱炒作的风潮中抽身而出,一点也不后悔。台湾委托行1979年从香港舶来普洱,他觉得好奇,买了一尝,全是尘土味道,并不喜欢,慢慢喝下来才有了分辨能力:有的自然熟化的老茶,温润而不刺激,而人工熟化的,所谓熟茶,带着闷熟的味道,霉味特别强,非常不喜欢。“1990年前,普洱在台湾都是茶餐厅的饮料,根本没有人去关心它。我的好奇心一直很强,普洱好在哪里?它的自然纯净味道来自哪里?1993年,我就去昆明了,当时昆明很多人还管普洱叫紧压茶,有紧压红茶、青茶和药茶,概念都还不清晰。我就直接去了易武古茶山,那时候,一斤古树茶的价格是2元钱,完全是自然的景象。”

他把自己从香港和台湾搜集到的陈茶拿给当地农民喝,和他们讨论老做法和新做法的不同,就像他在黑茶产区做的事情一样。虽然农民朴实,说不清整个制造过程,他自己却总结了一套制造理论:“其实就是温度、湿度和时间几者的关系。普洱是后氧化茶,它堆放和发酵时的干湿气温都会影响到茶的本质。当地农民传统做法是自然的做法,就是让茶自己去慢慢发酵,人和环境处于质朴的关系中。一旦工业化之后,走大规模生产道路,自然就开始人工催熟,茶的异味也就开始产生。”

1999年后,他停止了在普洱茶上的功课。原因同样是老普洱成了利益体。香港回归后,不少港人移民,许多仓库的老板开始清仓,有很多搬运工人转身一变,他们最了解哪些仓库有老茶,哪些仓库有存货,当时香港人管他们叫“仓老鼠”,给他们几百元钱,就会带着人去找仓库觅底。何健说他也去了很多仓库,仓库底的老茶全部出清,正好台湾市场接了这个盘。导致了普洱老茶的价格一路飙升。

“这批茶,很多是老茶,包括著名的宋聘号、红印。我比众人提前,尝了两年老茶,好的老茶,当年就是侨销,做工精致,自然成型,再经过时间的陈化,如果存放系统比较讲究,那真是好。我不认为刚开始老茶卖得贵,它是中国茶叶史上被低估的东西。可是后来不对了,所有人都想有一饼红印,放在家里不喝而是拿来做吹嘘的,一波一波的投资客进来,每10年翻几番,现在台湾市场上一片红印十几万元,大陆朋友托我带,说是100万元也要,这也太疯狂了,买的全部是预估的价值,而不是茶本身。”

他说茶就是茶,对茶尊敬就可以,不应该拿来藏,拿来拜。“拿一饼百万元的茶放在家里供奉,意义何在?对人尊敬,不代表你就要磕头,对物尊敬,不代表你要捧之。”他特别强调的是守,“这么多次风潮,看你守不守得住,守不住,你稍微动贪念,可能你自己的茶生活就会粉身碎骨了,人被消费完了。我其实有点有意识地压抑自己,还是守住要紧”。

冶堂位于永康街的家常角落里,这里是台北茶道的“兵家必争之地”,有点影响力的茶道家都会在这里有自己的空间。冶堂在这里已经十几年,可是连招牌都没有,全部气质都是内敛的。装饰设计全部是他和老妻在操持,插花、设计茶器、挑选茶类,都有他们自己的独家特征——简单,朴素,没有强烈之处。最抢眼的,也就是瓶中鲜花了,仿照宋器的白瓷花瓶中,大捧的应季花朵鲜艳夺目。他从宋明画卷中学花道,自己再稍加变化。

喝茶也是简化,都是他的妻子从里面泡好,然后从自己泡茶空间走出来,拿着公道杯一杯杯倒入客人杯中,看不到泡茶过程,只能全心放在欣赏茶汤上。“喝茶还是平常心,包括泡茶也是,你看不管怎么表演,杯子还在那里,器物再多,接触到你唇舌的还是一杯,从美感上、视觉上、触觉上欣赏茶,步骤能省略一定要省略,省到不能再省,最后完全表现的是器具的功能性上的时候,茶的美感就自然而然产生了。”

他最看重茶的那点涩,他说:“茶的种类繁多,再怎么不同的品种、不同的产地、不同的工艺,都脱离不掉来自真味的那点涩,那是来者茶心尖的味道,也是茶最重要的味道之一。”所以茶性收敛,感官上的涩等于精神层面的含蓄。做个茶人,先收,能对社会保持清醒的认识。 文人冶堂顾景舟紫砂壶普洱茶何健文化