车祸、微笑和名表:杨达才事件的网络漩涡

作者:王鸿谅

车祸与照片

照片里的杨达才站在一辆油罐车旁边,就是2012年8月26日凌晨交通事故里的那辆。这辆满载着甲醇的解放牌重型罐式半挂车,2点多从包茂高速延安安塞段一个加油站出来,刚开了两三百米,就被一辆双层卧铺客车追尾。剧烈的撞击后,客车车头跟油罐车尾几乎嵌到了一起,从破损油罐里泄露出来的甲醇,顺势浇灌到了客车里,成了夺命燃料。从油罐车尾部开始的大火,借着风势,瞬间吞噬了后面的客车。

借着加油站服务区的灯光,凌晨3点多就赶到现场的《华商报》延安站记者王晓亮看到的是:“高速路一侧的排水道里,泄露出的甲醇还在燃烧,火势穿过高速路下的涵洞,一直烧到了公路另一侧的庄稼地里。”“消防人员刚刚扑灭客车上的明火,车还冒着浓烟。气味混杂刺鼻。”现场的延安交警和消防队员默默地准备着裹尸布,在纸上一张一张写数字标号,一开始没人知道遇难者会有多少,王晓亮听到,有人小声试探着问:“先准备上20多个够了吧?”

“等到车里的余火全部熄灭,营救人员才能把客车里的人抬出来。”王晓亮在旁边默默地计数:“5点10分左右,从大客车上抬下了第一具遇难者遗体,10分钟后,抬下了第二具。”“清理客车残骸的工作很难做,乘客们和行囊、被褥烧成一团,全是黑色。”7时59分,最后一具遗体被抬出来,死亡36人。全车乘客加司机39人,只有3人逃生。这是延安境内最惨烈的一场车祸。

从灭火施救到清点完遗体的清晨,王晓亮很清楚地记得:“现场的气氛一直特别压抑,没有人大声说话,所有人全部压低了声音。”遗体陆续从车里被抬出来,凝重和压抑也到了一个极致。气氛的变化大约从中午开始,“陆续赶来了很多人,西安和北京方面的相关领导都赶到了,说话的人多了,现场就变得有些乱哄哄的”。领导们视察完车祸现场后,在服务区里开了一个关于事故处理的小型座谈会。一直在忙着采访的王晓亮甚至都没有留意到杨达才,赶到现场的领导里,这个上任才一年多的陕西省安监局局长并不是主角,“省长过来了,公安部的领导也过来了,杨达才并不起眼”。

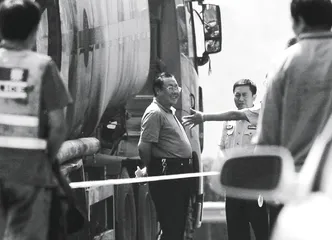

( 8月26日,杨达才(中)在延安交通事故现场。这张面带笑容的照片在网上出现后引发争议(图片来源于网络)

)

( 8月26日,杨达才(中)在延安交通事故现场。这张面带笑容的照片在网上出现后引发争议(图片来源于网络)

)

从简历看,杨达才是在基层扎根多年的干部。他生于陕西镇平县,1982年从延安大学政教系哲学专业毕业之后回了家乡,8年时间,从县委办公室秘书升任副县长,然后调任宁陕县,一待7年,接着调任安康,任职8年,2004年调任汉中,又是7年,2011年才来到西安,就任陕西省安监局局长。

王晓亮和后来赶到现场的新华社记者,注意力都集中在车祸本身。王晓亮通过采访得知,“客车前部只有三四名遇难者遗体,其余的都集中在客车后部。有交警分析说,发生追尾的时候,乘客们可能都在熟睡,等他们发现着火被惊醒,就都挤去车尾想找逃生之路,可是已经来不及了”。从呼和浩特开往西安的这辆双层长途客车,是一辆空调车,只有车头和车尾的窗户可以打开。有幸从窗户逃生的3名伤者,张世雄和魏雪梅的位置在紧靠司机的最前排,王咸泽在车尾左侧靠窗的上铺。魏雪梅记得,是司机好心推了她一把,她才能逃出去,可司机自己的腿被夹住了,无法动弹。张世雄记得,自己想拉旁边的女孩一把,可是没拉动。王咸泽记得,是路过的五六个大卡车司机合力把瘫坐在路边的他抬上车送到了医院。就在他们分别跳出客车的瞬间,整辆车就被火焰包裹了,还发出爆炸的声响。混合了甲醇的火势如此猛烈,连高速涵洞墙上的水泥都被烧掉厚厚一层,能够逃生简直像是奇迹。那种恐怖的景象,当他们在医院接受救治的时候,还始终占据着他们的记忆。

( 8月26日,延安特大交通事故现场,消防官兵和民警将遗体送去殡仪馆 )

而公众的记忆,从8月27日开始,却被一张照片占据了。照片定格了杨达才在事故现场油罐车旁边的微笑瞬间,源自新华社陕西分社的摄影记者,拍摄时间介于领导们赶到现场之后和小型座谈会之前,只是一系列车祸现场照片中的一张。从记者到编辑,没有人留意到图片里的细微笑容,照片就这么不合时宜地发了出来。随着这照片成为一个如同谈资的话题,也给新华社陕西分社带来了很多困扰,以至于他们至今在各种场合都被反复问起,总是要无奈地反复解释:“真的不是存心拍的,真的只是偶然。”

笑容与危机

( 要求陕西省财政厅公开杨达才工资收入的三峡大学学生刘艳峰

)

( 要求陕西省财政厅公开杨达才工资收入的三峡大学学生刘艳峰

)

偏胖的体形,对于官员来说,在网络传播中已经是不利因素,不合时宜的笑容,无异于雪上加霜。对于笑容的怒气,迅速从对官员的标签化想象升级为言辞过激的人身攻击。在强大的互联网搜索中,杨达才的身份迅速被“人肉”搜索出来,网友们不仅确定了他就是陕西省安监局局长,还搜出了他更多的图片,这些图片中,他戴着不同的手表。一轮“鉴表”热潮就此开始,网友们报出了不同的型号和价码。

照片突然在网络走红的时候,王晓亮还在忙着采访伤者和事故的后续处理。截止到8月29日上午10点,陆续查明身份的35名死者,包括学生9人,企业职工13人,农民工10人,司机2人,个体经营户1人。还有1名死者身份不详。从各地赶来安塞县的家属们都陷在悲痛里,医院里的3名幸存者还在创伤后遗症里,张世雄要靠不停的讲述来舒解,而魏雪梅却一言不发地自我封闭。王晓亮的感慨是:“很惊讶,没想到这张照片完全转移了对于事故本身的关注。在这个36人死亡的事件里,首先值得讨论的问题,应该是高速公路的安全问题、危险品运输的安全问题、长途客运的安全问题。”

由国务院事故调查组主持召开的事故报告会,安排在8月29日下午的安塞县石油宾馆。现场的一位记者回忆:“没想到去了那么多人,很多人的重点并不是事故报告,而是去等杨达才的。他来得比较晚,15点会议一结束马上从地下车库走了,记者们都没有堵到他。”会议结束后,新华社的记者一直试图跟杨达才联系采访,都没有得到确定的答复,21点再打就关机了。这时,他们才知道,杨达才已经同意当晚接受网络微访谈,时间刚好是从21点开始。

在微访谈里,杨达才回答了10个问题。他用文字一再表达自己的歉意和愧疚:“首先我要对遇难者家属表示诚挚道歉。这样一场灾难发生,我们每个人都很悲痛。不管出于什么原因,以这样的表情在互联网上流传,我能体会到遇难者家属看到这照片时的心情。我们正全力以赴处理事故善后工作,以自己扎实的工作表达我对遇难者家属真心诚意的道歉。”他对笑容给出了解释:“来到事故现场,看到情况,我们的心情很沉痛,由于事故太过重大,现场气氛其实很压抑,有些基层同志向我介绍情况的时候,都显得特别紧张,有的同志口音比较重,有些话我听不太清楚。我让他们放松些,可能一不留神,神情上有些放松。现在回想起来,我也很内疚。”他也对自己的手表给出了解释:“这十几年来,我确实买过5块手表。这些表是我在不同时期自己购买的,是用我自己的合法收入购买的。这一点,我已经向纪律监察部门做了汇报。我这几块表里面,最贵的一块是今年买的万宝龙106500型号,价格是3.5万元,不是江诗丹顿牌子。其他几块表的牌子跟网友所说的差不多,每块价格大致一两万元。”

微访谈的时间,从原定的半小时延长到了一小时。新华社记者再有机会打通杨达才的电话,已经是22点之后,他们最终争取到了一个采访机会。不许自己开车,也不许实习生同行,由安监局办公室主任把他们接到杨达才住的宾馆,路上还被不停地数落着:“都是你们新华社惹出来的事情。”等到见了面,全部采访时间,只有7分多钟。杨达才的态度很客气,把微访谈里说过的话重复了一遍。可能是情绪相对放松下来,最后才有了一点不那么照本宣科的个性化表达,这段话被记录下来:“我工作,我老婆工作,我儿子工作,我(儿)媳妇工作,我这一年光工资收入就十七八万元。我家没啥负担,我父母也都去世了。我儿子也喜欢表,实际我和他有时戴表也通用,我父子两个一会儿他戴戴这个(一会儿戴戴那个表),他前几天就想要(万宝龙),他说他要去戴一段时间。”

之所以首先选择微访谈,或许是因为事情的缘起从网络而来,危机处理自然也是朝着网络而去。微访谈的效果起初还不错,第二天在一些纸媒的评论中还赢得了赞誉,认为他开了一个很好的先例,直面问题没有逃避。可是,这些赞誉不过昙花一现,势不可挡的逆转,恰恰也是从微访谈开始。因为,杨达才撒谎了,他拥有的手表,远不止5块。网络上的信息存储和网友们的搜索能力,远远超过他的想象。

手表的谎言

微访谈结束的深夜,杨达才的手表数量就增加到了11块。被网友们新找出来的6块手表,其中5块来自“花总丢了金箍棒”的发现。

这个新浪微博上的知名ID,现实中是一名IT行业的创业者,今年35岁。手表跟他的本职工作毫无关系,只是兴趣。“花总丢了金箍棒”告诉本刊记者:“从小学开始,我就对表有了兴趣,那时候就开始翻看钟表原理之类的书。”到了高中,“开始追《科学画报》上关于钟表的连载专栏,算是第二次启蒙”。“国内的钟表专业类杂志创刊,我是第一批读者。”工作之后,有了经济条件,对表的着迷就更加顺理成章地延续了下去。

个人兴趣转变为一种有传播力的公共表达,在“花总丢了金箍棒”看来,契机很偶然。他发的第一条官员戴表的帖子,是“2011年7月24日,温州动车事故的第二天,关于新任铁道部部长盛光祖”。因为他在搜索事故相关信息的时候,发现铁道部官网对于新任部长当日行程自相矛盾的描述,也发现了这张新任部长在海关任职时的旧照,手表照片成了他传达疑问的载体。这条微博迅速被管理员删掉了,这让他萌生了新的兴趣,他想知道“中国官员佩戴手表的情况到底是什么样子”。

“花总丢了金箍棒”的分析数据都来自互联网,他说因为自己从事IT业,懂得运用各种技术工具来完成图片搜索和存盘处理。要从图片中辨认手表的型号,是非常专业的事情,“只有遇上特征明显、清晰度足够的照片,才能一眼认出那是什么型号。但这种情况,很少。要锁定一块表,往往需要找到清晰度足够、不同角度的多张照片,才能交叉比对,得出结果”。这个耗时耗力的过程,他自己也说,“其实很乏味”,能够坚持下去,完全是兴趣。他说:“你可以说是好奇心、八卦,随便什么都可以,但绝对说不上别人想象中的多么有正义感。”

他也更愿意用“识别手表”来描述自己所做的事情,而不是网络上说的“鉴表”。从第一张被删的照片开始,在接下来的50多天里,他陆续发了90多张官员佩戴手表的照片。他措辞很严谨,除了可以准确无误确定型号的手表,其他的都会注明疑似款。他说,这其实也是一个“试探微博小秘书底线的过程”。他想知道“什么级别的官员照片才可以发出来”。这些照片虽然在网络上引发了转发狂潮,但对于图片里的主人公们并没有实质性的影响,只有一个涉及的官员做了回应。只不过,这个试探过程2011年9月27日不得不终止,因为他当时的微博ID“花果山总书记”被新浪封号了。

等到用“花总丢了金箍棒”重新注册,他没有像“粉丝”们期待的那样再接再厉,反而终止了“官员戴表”系列。为什么?“花总丢了金箍棒”告诉本刊记者,看到自己的微博从最开始的个人化写作,到鉴表引起大家的共鸣,一度也是有些小虚荣的,“可是当我看到鉴表的趋势成为一种运动,还是出乎意料,心里更多的不是喜悦,而是忧虑”。“现在的情况是,很多发图的人并没有鉴别能力,只是煽动情绪,没错,官员是没有公信力了,可是同样,鉴表也变得越来越没有了公信力,副作用显现了。”“鉴表被拔高了,煽动起了一种情绪。”“我不再鉴表,就是不希望自己成为煽动者。腐败很坏,但是这样的民粹舆论更坏,跟大字报没有区别。”

杨达才的照片早就在“花总丢了金箍棒”的数据库里,“这个事情出来之前,我对他就有印象,但我不认为他的表有太大的问题,也可能是我看过的表太多了,标准因此降低了吧”。所以,最初杨达才的5块表被人质疑的时候,“花总丢了金箍棒”一开始“反而是替他辩护的”,他贴出了自己的考证结果,与网友们的天价猜测大相径庭。自然很多人出来讥讽和咒骂他变节,他不在乎,“我只是希望提供事实”。他也没有想过放出手里更多杨达才的照片来火上浇油,直到杨达才在微访谈中撒谎。“这样事情的性质就变了,我不能忍受谎言。”对于这些照片,他也保留着和以前一样的发帖习惯,定时删除,因为他有奇怪的洁癖,“页面上的发帖数不会超过30条”,发这5张照片,和其他的并没有什么不同。而对网络的狂欢来说,这已经是最好的“子弹”。

财产的疑问

即便放出了5张照片,“花总丢了金箍棒”也坚持着同样的观点:“官员戴表不等于官员腐败,目前我收集了涉及1000多名官员的3万多张戴表照片。这些照片里,可能一半的手表没有问题;一半手表可能知名,但未见得有多大问题;特别贵的名表只是少数。”“官员戴表是一种个人行为和自由,财产公示才是核心。”

三峡大学的“大二”学生刘艳峰其实也有一样的观点,他针对的也不是杨达才具体有多少手表,而是公务员的财产公开制度。刘艳峰告诉本刊记者,自己会注意到杨达才,“也是个巧合”。刘艳峰心中有一个叫雷闯的偶像,他公开自己乙肝病毒携带者的身份,以反对乙肝歧视,写了50多封公开信给相关部门。刘艳峰因此也对公益事业发生了兴趣,今年暑假实习,他到北京接触了一圈非政府组织,“公民意识增强了”。回校开学,刚好杨达才事件就发生了。他效仿雷闯,也写了一封信,要求陕西省财政厅公开杨达才2011年度的工资收入,做的时候没觉得有什么不寻常。“9月1日跟同学一起到邮局把信寄了出去,回来发了条微博,没想到突然就火了,被转发了那么多次。”他自己分析:“申请政府信息公开的人里,是大学生的特别少吧。”

从笑容到手表再到挂号信,不断涌现的新情况,让杨达才事件持续成为网络焦点。陕西省财政厅的拒绝公开杨达才收入的回函,其实在刘艳峰的预料之中。因为律师们积极主动的介入,他一度选择了行政诉讼,但因为各种原因撤诉,不过,他并不沮丧,反而有些喜悦,因为在这个过程中,有100多名同龄人在网络上向他咨询,如何才能申请政府政务公开。刘艳峰一一做了解答,他觉得同龄人这种公民意识的萌芽,已经是进步和收获。

虽然行为方式不一样,不过刘艳峰和“花总丢了金箍棒”都有共同的指向——推动公务员的财产公示,政务信息公开,才是治本之道。只有做到阳光透明,官员戴表的问题才能脱敏,回到私领域,对于官员反而是一种保护。“花总丢了金箍棒”从来不觉得网络鉴表是一种反腐武器,他说:“网络本身不能反腐,只是监督而已,你不能调查,不能核实,能做的只是发现线索而已。”“越来越多人的狂欢,只会把事情推到绝路,变成更糟糕的官民对立。”“我觉得自己因为鉴表被标签化脸谱化了。年底各种回顾颁奖给我,都是网络反腐的标签。每个人都是复杂多元的,我自己也是,我不主张用大字报的方法去描述一个人,我个人非常讨厌道德审判,决定真相的应当是事实,而不是立场。”

回顾杨达才事件,“花总丢了金箍棒”的感受是:“他中枪了,经受了一场暴力的道德审判。他本来是有机会给自己辩解的,可是在微访谈里他又撒谎了。结果让是非变得更复杂。可是等这场狂欢过去,过一两年再来回顾,人们的看法会不一样。”在网络狂欢里,他看到的是可怕的冷漠。“现在,人与人之间彻底没有信任,这种冷漠很可怕,大家至少要有耐心,尊重每个人。我希望这个社会是理性的,人与人之间是有底线的。我们缺的不是热情,不是对正义的渴望,而是对基本过程的尊重,理性的思考和逻辑分析。”

9月上旬的西安经历了一场反日游行的混乱,按照传播的一般规律,新旧热点交替,杨达才这一页就算翻过去了,谁也没有想到,2012年9月21日,突然就有了一个正式的官方答复,杨达才被撤职。但也仅止于此,剩下的,就都是没有确凿信息源的想象了。陕西省安监局的工作人员早已被这个事件锻炼出了敏感性,不会在电话中透露半点口风,办公楼又设在陕西省政府的大院里,几重守卫,门禁森严,这些都很有效地隔断了信息传播。这反而让“花总丢了金箍棒”对杨达才事件重新有了兴趣:“因为陕西省纪委的调查至今没有公开结论”,“我想要的是一个事实真相,捍卫一个知情权。你可以说我这样说很装,但我就是这样想的”。

刘艳峰对于是否继续追踪杨达才事件还没有想清楚。“我跟杨达才个人无冤无仇,也没有什么关系,对他个人也没有兴趣,我针对的是政务公开。回过头来想一想,我也会同情杨达才,我并不希望看到这样的结果,可能我内心还是希望他是一个好官,如果是我们错了,我们可以认错,这没什么。可如果他是真是一个坏官,那他应该已经做了很多不好的事情,这些行为已经造成的影响才是不可挽回的。”

王晓亮还在继续关注延安“8·26”车祸,他已经陆续采访过了被关押的涉案人员,也在等待着还没有公布的事故报告。 腕表漩涡微笑车祸事件名表杨达才刘艳峰王晓亮网络杨达