一些画,一些人

作者:曾焱 ( 《陈师曾像》,作于1920年,布面油彩。作者李毅士为最早一批回国实践西画教育的留欧画家之一

)

( 《陈师曾像》,作于1920年,布面油彩。作者李毅士为最早一批回国实践西画教育的留欧画家之一

)

中央美术学院美术馆的藏品数量不少,但直到2008年建成目前这个设施现代化的美术馆后,才有了一个保管条件较好的画库,对藏品的整理、修复和保护逐渐展开。

最新展览“国立北平艺专精品陈列——西画部分”的学术主持、中央美院美术史系教授曹庆晖向本刊介绍,“北平艺专时期”不仅指1946年经徐悲鸿复校重办以后的那所国立北平艺专,还包括在这条主线上数次改名,在民国不同时期由不同政府兴办或重办的几个学校,如二三十年代的北京美术学校、国立艺术专门学校、国立北平大学艺术院校等。以中央美院美术馆馆长王璜生的叙述,“北平艺专”在中国现代美术史上曾经风云开合,成为“新文化运动”中最早具有先锋性和现代性思想的阵地,但相较于同一时期对中国现代美术史产生过重要影响的私立上海美专、国立杭州艺专,“北平艺专”的历史及其影响至今仍模糊不清,其原因恐怕就是由于“北平艺专”的历史递延多变。通过这次展览,研究者第一次试图将这些多变的递延,尤其是20世纪早期对西画引进和实践的历史,以比文字更符于原貌的馆藏作品来呈现。

现在的馆藏中,能够对应到中央美术学院前身——“北平艺专时期”的西画有上千幅,不过所说的西画不仅是油画部分,还有粉画和水彩,而后两种占据了很大比例。具体到每个人,数量也显得极不平衡。留存作品最多的竟是一位在中国生活多年的日本画家,名叫矢崎千代二,此人厌战,在抗战结束后不愿返回日本,把自己的作品全部捐给了北平艺专,徐悲鸿曾聘他为学校讲师。他主要创作在日本很流行的粉画,至今保存在中央美院美术馆的数量有1000多张,占据了馆藏西画的大半。“对于那个时期北平艺专的教学和创作,矢崎千代二应该说没有什么特别的影响,因为他被聘的时候已经人到暮年,并很快就在1947年去世了。我们现在能查到的沦陷时期的任教名单里,并没有这个矢崎千代二,是否兼过课无从查证,也没有发现在他的影响下形成过一个粉画群体。”曹庆晖说。

目前,经过作品风格、画家签名、藏品记录和家属求证等整理序列,能够确认属于北平艺专沿革链条上的西画师生有十余人,油画遗存仅40幅上下,相对于这所学校在民国沿革30年的历史而言,这个存量确实远非完整和系统。

1918年,在中国文化界对新学和旧制、现代和传统的论战声中,时任北大校长的蔡元培倡议北洋政府教育部创办了“北平美术学校”,这也是中国第一所国立的艺术专科学校。第一任校长郑锦是广东香山人,曾留学于京都市立美术工艺学校日本画科9年,回国后被教育部聘为故宫博物院副院长和文华殿古物陈列所主任,1917年又受命创办北平美术学校,蔡元培很欣赏他。学校在1922年改制为北京美术专门学校后,郑锦仍做校长,直到1925年才最终卸任,转和晏阳初等教育家一起去到乡村,倡行平民教育运动。郑锦在任时开设了国画、图案和西画三科,他自己多画国画,重六朝唐宋之法,也曾教授学生西画,可惜并没有作品留存在馆藏中。但展览中有几幅重要作品,是他履职校长期间的西画科教授李毅士和吴法鼎所画,从中多少还可以看到在中国现代美术初建时,最早一批实践西画教育的人的轮廓。

( 《男人体正侧面速写》,纸上油画,作于1924年,是馆藏中唯一留存的徐悲鸿油画 )

李毅士和吴法鼎都是第一批出国学习美术的留学生,又在“五四”前后回国任教,此时徐悲鸿刚拿到官费名额,正在赴法途中。李毅士进的是英国格拉斯哥美术学院——当时出国学美术的主流是到法国和日本,去英国的不多——他先学习物理,后来才转到美术学院。以前说到李毅士的画,通常会提到那幅《长恨歌画意》,而这次展出的馆藏是他的两幅肖像画,从未公开过。他画的是同被学校请聘在中国画科任教的陈师曾和王梦白,这两人在民国北京画坛上都是重要人物:陈师曾为中国画坛发现了齐白石;王梦白在遗老圈中也名重一时,梅兰芳习画就曾拜在他门下。在民国资料中,陈师曾还有少许存照可翻查,而王梦白是什么样子就极少见到,李毅士画的这幅肖像恐怕是目前所能见到的唯一留影。另一位西画教授吴法鼎曾留学巴黎国立高等美术学校,一向被视为那里的第一个中国留学生,馆藏中有他的作品《旗装妇女》。同是师承欧洲学院绘画的古典传统,研究者认为,他在色调色彩的丰富度方面较之李毅士要充分一些,这也是吴法鼎在国内遗存的唯一一幅人物画,另有两幅风景画被中国美术馆收藏,而其他80余件作品,在他1924年病逝后都保存于中法大学。

“李毅士、吴法鼎、徐悲鸿,他们三个人当时都在蔡元培创立的北大画法研究会里担任导师,指导西画。吴法鼎要稍晚一些,徐悲鸿在北平等官费留学名额,与李毅士是同一时期入研究会。他们能够聚拢在一起,说明和蔡元培在思想上具有一致性,都倾向于写实,希望艺术能够作用于人生和社会,通过中西融合来寻求中国文化的复兴道路。所以,1929年在上海举行第一届全国美展时,徐悲鸿和徐志摩发生论战,徐悲鸿写一篇《惑》,徐志摩写《我也惑》,李毅士就站在徐悲鸿这一边,写了一篇《我不惑》来反驳徐志摩。但同在研究会里,陈师曾和他们的出发点却很不一样。陈师曾是主张中国画传统的,他有开阔的视野,早年在日本留学,但留学之后他认为中国绘画不但没有衰弱,而且是在进步中。虽然学术观点不一样,但不影响他们作为朋友的交往,他们还可以坐在一起,互相给对方画像,这是当年北京的特点。文化论争在民国时期的北京和广州很不一样,像广州那边,岭南画派和国画研究会之间不但是‘打’,而且上升到了人身攻击。”曹庆晖说。

( 《平民食堂》,作于1947年,布面油彩。作者李宗津是李毅士的侄子。此画为艺术家刘小东和喻红在2012年12月13日捐赠入馆藏

)

( 《平民食堂》,作于1947年,布面油彩。作者李宗津是李毅士的侄子。此画为艺术家刘小东和喻红在2012年12月13日捐赠入馆藏

)

徐悲鸿以及晚他几个月抵达法国的林风眠、林文铮等人,则是在李毅士和吴法鼎之后赴欧学习西画的代表。回国后,徐悲鸿、林风眠先后在不同时期和北平艺专发生了紧密关系,不过在馆藏中仅有留存徐悲鸿的油画作品,而且仅此一幅——《男人体正侧面速写》,画于1924年,是他“来欧最穷困之节”。在后来出版的各种有关徐悲鸿的画册和资料中,提及这一时期的创作,通常收入另一幅更为著名的侧面素描(现藏徐悲鸿纪念馆),与这幅油画写生是同一个模特同一种姿势,研究者一般认为素描版本更完整,抱腿的坐姿也更优美,所以中央美院收藏的这张油画写生反而很少有人提及。1946年,徐悲鸿受国民政府委派北上重新复原北平艺专,那已经是学校更名为中央美术学院之前的最后一个阶段。对徐悲鸿来说,其实这是他第二次主持这所学校——在留法回国后不久的1928年底,他曾从南京北上,担任过几十天的院长,那时候还叫作“国立北平大学艺术学院”。徐悲鸿后来因面对的关系太过复杂而离开,回到“南京中央大学”艺术系。而1946年这次重回北平,徐悲鸿并非一个人,他带来自己在“中央大学”培养的数名弟子,他们后来都留在北平艺专担任教职。如这批馆藏油画作者中的王临乙、吴作人、冯法祀、孙宗慰、艾中信、齐振杞等,前后有15人之多,或是徐悲鸿的学生,或是学生的学生。艾中信曾说,这就是以艺为人生、写实主义为内核的“徐悲鸿美术教育学派”得以形成的师资基础。

晚徐、林几年的一拨儿赴欧留学画家,构成了馆藏30年代西画的主体。除常书鸿、秦宣夫,其余人大都和徐悲鸿有师生之谊,如王临乙、吕斯百、吴作人。他们在20年代后期30年代初期出国,抗战前夕回国。当时在巴黎留学的那些学生之间都有往来,吕斯百、常书鸿、王临乙、秦宣夫几人经常在一起聚会,地点就是常书鸿家。秦宣夫回国后为王临乙的法国夫人画了一幅《王合内像》,算是对这一时期生活的延时留影:王临乙在巴黎学雕塑,常书鸿的第一个夫人学的也是雕塑,而她认识法国女孩王合内,这样王临乙和王合内就在常书鸿家里相遇了,两个人一见钟情,但在结婚时却曾遭到王合内妈妈的激烈反对,甚至到了要开枪的地步。由于就读于不同的学院和画室,他们几个人的画风虽同属欧洲古典绘画传统,却颇有差异。吴作人独自在比利时皇家美术学院求学,跟随导师巴斯夫受到佛兰德斯绘画的影响。都在巴黎高等美术学校,常书鸿是较完整地继承了新古典主义画法,秦宣夫是在古典和印象派之间游离折中,而吕斯百更接近自然主义。这些人里,常书鸿和秦宣夫回国后马上进入北平艺专做了教师,吕斯百和吴作人则回到“中央大学”辅助徐悲鸿。不久发生“卢沟桥事变”,常、秦两人都选择跟随学校内迁的那一部分离开北平,通过不同路线到了湖南沅陵。在那里,他们和杭州艺专并合为“国立艺术专科学校”,师生辗转迁徙到昆明和重庆,常书鸿在这期间短暂做过代理校长。

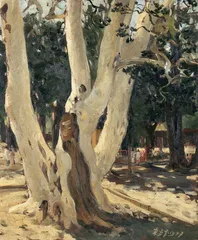

( 《白皮松》,宋步云,作于1947年,布面油彩。这是展览中唯一一件留日归国的“北平艺专”教员的画作

)

( 《白皮松》,宋步云,作于1947年,布面油彩。这是展览中唯一一件留日归国的“北平艺专”教员的画作

)

展览也试图把“伪校”时期的作品收入,以保持链条上的完整性——北平沦陷时,没有内迁的那部分被日伪政府接管,改名“国立北京艺术专科学校”。北平沦陷8年,这些老师和学生靠什么生活,做过什么展览,有什么活动,几乎从来没有人去深入考据过。曹庆晖说:“通过做这个展览,我发现我们好像一直在描绘中国近现代美术的半边脸,另外半边是暗的,老是看不太清楚。我希望能够看清另外半边,这样更多元、更复杂。目前这一时期的作品在馆藏中仅存一幅,就是女学生富家珍画于1939年的《女人体》,作品背后保留的原签显示其辅导老师叫林乃干,此人曾在日本东京美术学校西画系读至研究科,可以看到,他带出的学生所画的人体与从法国回来的不太一样。虽然日本很多东西是向法国学来的,但它的西画教学更多偏重法国近现代之后的传统,人体作品有印象派和野兽派的影子。另外,我们目前所看到的展品主体,基本上是学习欧洲学院绘画的群体的作品以及他们那些学生的作品。但事实上,这个学校从创立到复兴、中兴,几个重要阶段都与日本的关系非常密切,但是除了这件学生作品,馆中几乎没有一件留日画家的藏品,看不到由王悦之、严智开、卫天霖、宋步云等人建立起来的另一条西画引进和实践的轮廓。像那幅宋步云的《白皮松》,还是刚被人还回来的。宋步云不是从东京美术学校毕业的,而是毕业于东京私立日本大学,回国后被徐悲鸿先生招为教员,但做的工作有点类似于今天的总务主任,比如学校要从东总部胡同搬到校尉胡同,这样的事情都由他来具体落实。徐悲鸿曾夸赞他的《白皮松》是妙手偶得。”

对于年轻人来讲,他们可能不知道早期那些名字是谁,但他们看过展览就会了解,曾经还有这么一些画,一些人。

( 《北海溜冰》,萧淑芳,作于1935年,木板油彩

)

( 《北海溜冰》,萧淑芳,作于1935年,木板油彩

)

(感谢实习记者宋诗婷整理采访录音。本文画作均为中央美院美术馆馆藏并提供图片)

( 《东单小市》,齐振杞,作于1948年,布面油彩

)

( 《东单小市》,齐振杞,作于1948年,布面油彩

)

(文 / 曾焱) 白皮松常书鸿艺术美术一些陈师曾徐悲鸿李毅士