靶向治疗:旧病新治

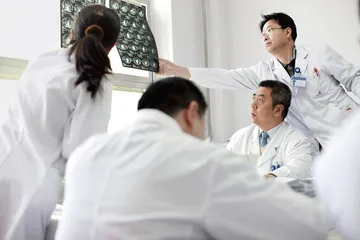

作者:曹玲 ( 中国医学科学院肿瘤医院副院长石远凯(右二)正在出诊看片

)

( 中国医学科学院肿瘤医院副院长石远凯(右二)正在出诊看片

)

求医问药

河南人李继峰今年7月胸部有点疼,去当地医院检查说是肺炎,输了一周的液没管用,医生说他肺部有一个钙化点,怀疑是肿瘤。

他立刻来到北京,在中国医学科学院肿瘤医院经过一系列检查后,被确诊为非小细胞肺癌晚期。他开始做了一次化疗,住了3天院,输化疗药物紫杉醇和顺铂。护士在他胳膊上插入一根蓝色的PICC导管,用来防止化疗药物损伤血管和皮肤。他浑身乏力、腿疼、掉头发,“哪里都不舒服,难受了十几天,觉得很受罪”。化疗完检查一看,依然没效果。

医生抽取他少量胸水,进行了表皮生长因子受体(EGFR)基因突变检测。在病理检测实验室,被石蜡包膜的肺癌组织经过染色,细胞核被苏木精染成深紫色,细胞的其他部位被伊红染成淡红色,在显微镜下密密麻麻“肿大”了的细胞核堆积在一起。对于病理学家来说,癌细胞一眼可辨,它们长得毫无美感,让人感觉不舒服。通过PCR扩增等一系列实验室流程,癌细胞进入最后的仪器来测定有没有EGFR基因突变,以确定下一步治疗计划。

等结果需要1~2周。检测结果显示,他的EGFR基因突变呈阳性,这意味着它有突变,可以服用靶向药物。鉴于经济实力还可以,他选择了“易瑞沙”。这是一种进口药,一天一粒,一粒500多块钱。之后他就回家去了,“该干吗干吗,还能继续做生意”。一个月后的检查发现胸水少了很多,肿瘤也在缩小,这让他感到欣慰。如今快3个月过去了,他打算过几天吃完药再来北京复查。

( 被染色的肿瘤组织切片 )

( 被染色的肿瘤组织切片 )

唯一让他不舒服的是浑身长满了皮疹。“全身都是,下去一茬又长一茬,痒得很。再有就是长口疮。不过这些都是说明书上说了可能会出现的副作用,我有心理准备,而且相比化疗,吃药舒服多了。”另一个遗憾是他无法再像以前那样参加朋友和生意场上的聚会,为此他安慰自己:“不聚会也好,以前生活不规律,工作压力大,抽烟喝酒应酬,不好。”

他今年36岁,上有老下有小,顾虑很多。虽然害怕,他还是安慰自己,“现在医学发达了,控制住病情或许能多活几年”。

EGFR突变

一开始,李继峰很困惑:什么是靶向药物?什么是基因突变?为什么要检测基因突变呢?难道不能先告诉我怎么治吗?

中国医学科学院肿瘤医院副院长、肿瘤内科主任石远凯告诉本刊:“这是病人正常的顾虑。”他所在的医院每月都会举办患者教育讲座,作为靶向治疗领域的专家,他常常不厌其烦地在给病人普及中学生物学知识。“基因是携带有遗传信息的DNA序列,它们的结构非常简单,每个DNA分子都是由两条相互盘绕的链组成的双螺旋,每条链都是由碱基首尾相连构成的长聚合物。DNA碱基有四种——A、C、G、T,这四种碱基可以随意组合,碱基序列决定了DNA的信息内容。‘基因突变’是指由于核酸的序列发生变化,使之不再是原有基因的现象,也可以说是基因结构发生了变化。比如正常人的基因结构是AGT,如果变成了AT就是基因缺失,变成了AGGT就是基因增加,变成了AUT就是基因改变,这些都叫基因突变。”

“什么是靶向药物呢?我们可以把它看作激光制导炸弹,只对肿瘤细胞发生作用,而对周围的正常细胞的损害相对比较小。我们都知道化疗药物的副作用,骨髓抑制、白细胞和血小板减少,恶心呕吐、脱发等副作用,而分子靶向药物的特异性强,副反应会轻很多。”

化疗的副反应对很多病人来说是切身之痛。一位来听讲座的患者说,化疗就像“火在身体里烧”。化学药物一旦进入体内就开始扩散,从头到脚,所有细胞都会接触到药物分子,肿瘤细胞也不例外。药物一旦遇到胃部细胞就会发出信号,让脑部下发呕吐命令。体内诸多的细胞在这场化疗大战中会不幸中枪,不是细胞结构永久破坏,就是基因运作受损,再也无法修复。之后,残缺的细胞会开始自戕,自我毁灭。化疗药物对于快速分裂的细胞特别有破坏力,肿瘤细胞就是如此。但是人体有些细胞的分裂速度也很快,比如毛囊和胃壁细胞,因此化疗可能导致脱发或类似溃疡的表现。

至于为什么要检测EGFR突变,“有突变的患者服用靶向药物疗效好,他可以在一开始就进行靶向治疗,而不必先进行疗效较差但毒副反应明显的化疗。但是如果没有基因突变仍然服用靶向药物,根本毫无用处,不仅浪费钱而且耽误治疗”。石远凯告诉本刊。

那究竟什么是EGFR突变,它和癌症有什么关系?要想知道这个问题就需要多掌握一点生物学知识。科学家知道,细胞正常生长、分裂、凋亡是受信号控制的,控制生长的信息可以通过电信号或者小的有机分子在细胞间传递,由于种种原因,进化提供了一种方法,让信息由一种叫作“生长因子”(EGF)的很小的可溶性蛋白质分子传递。细胞释放出一个生长因子,然后因子在细胞间隙移动,最终与受体结合,影响其他细胞,随后这个细胞开始启动生长和分裂程序。表皮生长因子(EGF)就是刺激表皮细胞、内皮细胞增殖的小分子蛋白质,它也可以刺激很多其他细胞增殖。

通常生长因子分子只做短途旅行,影响自己的近邻。它的合成和释放受到严密监控,如果释放不合时宜就会刺激细胞在错误的时间和地点增殖,对正常组织造成破坏。

为了感受到周围的生长因子,细胞表面密布着和它们打交道的“触角”,被称为“受体”。受体探知到游弋在周围环境中的生长因子后,会将信息透过细胞膜传递到细胞内部,这样细胞就得知刚刚发生了一场邂逅。每一种生长因子都有对应的受体,它们对别的“触角”无动于衷;受体也是如此,对其他几十种可能碰到的生长因子视而不见。这两者都非常专一。

为了很好地完成使命,受体被进化赋予了独特的结构。它们有很长的蛋白质链,一端伸入细胞间的间隙,中间穿越细胞膜,另一端伸入细胞内部。细胞外的部分用来感知生长因子的存在,细胞内的部分负责邂逅生长因子后向细胞传达信号。

收到一大堆生长刺激信号后,细胞要对这些信号的强度和数目进行评估,决定是否要进入生长阶段。处理这些信息的部件是蛋白质,它们接收信号、过滤和放大信号,然后传递给其他部件。这些系统部件通常排成一条线,就像排成一排传递水桶的救火队员。打头的蛋白质将信号传给队伍中的下一个蛋白质,依次传递下去,直到进入细胞中心——细胞核。而这个队伍中,打头的蛋白质就是生长因子受体。

如果编码生长因子受体的癌基因发生突变,改变了受体分子的形状和结构,变形后的受体分子即使没碰上任何生长因子,也会向细胞释放一股稳定的生长刺激信号流。比如有的乳腺癌细胞能制造一个短了一截的表皮生长因子受体,没有遇到表皮生长因子时也在不停地煽风点火。还有一种情况,有些癌细胞的受体分子异常的多,当细胞表面的受体分子异常密集时,它们能聚集起来,自发释放信号,这能异常有效地促使细胞繁殖。

这就是服用靶向药物之前要测量是否有EGFR突变的原因,易瑞沙这样的靶向药物,能够抑制EGFR上一种特定的酶,从而阻断信号“击鼓传花”,阻止肿瘤细胞生长。“在非小细胞肺癌分子靶向治疗中,表皮生长因子受体基因是目前研究最多、证据最充分、了解最透彻的一个分子靶点,易瑞沙和特罗凯是目前用得比较多的靶向药物。”石远凯说。

2001年,第一种靶向药物格列卫诞生,但是它的开发遇到了很大的阻力,因为它所针对的慢性髓性白血病患者较少,大约10万人中只有一人会得这种病,格列卫的药物市场预期非常小,以至于不能填平药物开发和临床试验的巨额费用。而对抑制表皮生长因子受体的药物来说则大有不同,现在认为这种受体在大约1/3的肿瘤中都发挥着关键性的作用,比如非小细胞肺癌、胰腺癌、头颈部肿瘤、肾癌等等,多家跨国制药公司纷纷涉足此领域。不过,这种阻断癌细胞信号传导路径的药物,也只是靶向药物家族中的一个分支。除此之外还有血管抑制剂药物,能够切断供给肿瘤细胞营养的血管,即所谓的“饿死癌细胞”。

棘手的肺癌

2008年卫生部公布的第三次全国人口死因调查的结果显示,在过去的30年肺癌的死亡率上升了4.65倍,已经代替肝癌成为我国的癌症死亡第一杀手。目前我国肺癌发病率数据显示:城市男性4~5个癌症患者中就有一个是肺癌,女性5~6个癌症患者中有一个是肺癌。而在肺癌死亡率方面,每3~4个男性癌症患者中就有一个是死于肺癌,女性里每4~5个癌症患者死亡中就有一个是死于肺癌。

这个数据在发达国家也同样严峻,根据美国癌症学会的数据,美国每年新增17.4万肺癌患者,其中一大半病人诊断出肺癌后都没存活超过1年,5年存活率只16%,只比1971年美国总统尼克松宣布对癌症宣战的时候高了一点点。

医生们爱用百分数来形容肺癌。80%的肺癌患者临床就诊时都是晚期,80%的晚期患者中有80%是非小细胞肺癌,在80%非小细胞肺癌中有60%~70%都是腺癌。正是晚期肺腺癌患者中有EGFR突变的人,才对靶向药物有效。

能否延长病人生命是药物是否有效的黄金标准。针对易瑞沙的临床试验数据显示,通过基因突变筛选的患者一线接受口服靶向药物治疗的总生存期可达30.9个月,比用顺铂或者卡铂进行化疗的患者8个月的生存期延长了4倍,肿瘤进展时间延缓了近3倍;显著提高缓解率达51%,患者生活质量改善率达58%。

在研究过程中,研究人员发现,不同的人群对药物的受益程度也大有不同。广东省肺癌研究所所长吴一龙曾在2007年发现,中国肺癌患者与白种人肺癌患者相比,EGFR突变显著偏高。他曾说:“在欧洲和美国,易瑞沙的使用并未超越化疗,而中国病人与美国及欧洲病人的差异使得这类药物在中国的使用更为有效。”

为了进一步验证这一结论,2010年7月石远凯主持了一项亚洲晚期肺腺癌患者EGFR突变的分子流行病学研究,亚洲7个国家和地区1482名患者参加了这项研究。结果发现,内地没有经过选择的肺腺癌患者中有51%的人有突变。“这意味着一半的病人可以通过靶向药物获益。这也同时告诉我们,治疗前一定要做EGFR突变的检测,选择更好的治疗方法。”研究还显示,越南、马来西亚、泰国、菲律宾患者的突变率也处于47.2%至64.2%,而印度的病人突变率只有22.2%,以往的研究显示西方白种人的突变率是17%。“东南亚人基本是亚裔,与中国人基因相似度较高。”石远凯说。

至于为什么不同人种间会有差别,目前还不知道原因。接下来他们要做全基因组分析,然后和欧洲人做对照,找到其中的不同。除此之外,石远凯不知道的问题还有很多,为什么头颈癌、胰腺癌、食管癌等很多病人都有EGFR突变,但是对肺腺癌有效的药物对他们就无效?他说:“在临床中,你会发现你知道得越多,不知道的就更多。”

这让人不禁想起当年伽利略用他发明的新式望远镜观测天空时,每当使用更强大的望远镜,都会看到更多的星星,让人怀疑是否能真的把天上的星星数清楚。癌症探索也是如此,每当新发现和新技术似乎可以为医学难题提供解决方案时,它往往会在新的层面上使问题变得更加昂贵和复杂。“但科学不就是这样进步的吗?”他反问道。

让人沮丧的耐药性

“你听说过可能会出现耐药性吗?”

李继峰在电话那头沉默了一下,说:“听说过。但是我也没有更好的选择。”

研究数据显示,肺腺癌晚期具有EGFR突变的患者,一线使用易瑞沙后出现耐药的中位时间为9~11个月。所谓中位时间,也就是一半人出现耐药性的时间,“虽然有的病人可以吃三五年,但是时间越长,有效的人越少”。

为什么我们攻击的细胞会逐渐发展出抵抗新药物的能力呢?怎样才能阻止这种事情发生?“靶向药物耐药分为两种情况:一是原发性耐药,指使用后未曾出现过临床获益;二是获得性耐药,指接受治疗有效后又恶化。”石远凯说。

对于前一种情况,他说:“即便是有了EGFR突变,一线治疗仍有20%的病人没效。肿瘤不是一个均一的组织,好比一家有10个孩子,都一个姓,但是长相和性格都各有不同,肿瘤也是一样。比如有的人EGFR突变比例占得很大,100个癌细胞中有99个都有突变,吃完药肯定效果很好。但是如果突变的比例很小,100个细胞中才有1个有突变,虽然检测呈阳性,但效果肯定不好。还有的病人虽然有突变,但是他细胞间信号传导的通路不灵了,就像从北京到广州的铁路,到了郑州或者就走不下去了,通路中各个节点都可能有问题。”

对于获得性耐药,目前的原因仍不清楚。“通俗地说,有一种理论认为,原来100个肿瘤细胞中90个有突变,这90个细胞被控制住,药物对剩下10个没有突变的细胞无效,这10个细胞继续扩增,占据了90%的位置,于是出现耐药性。”

“癌细胞是很聪明的,你阻断了它的通信,它就找别的途径通信;杀不死的部分,也会变得更加强大。癌细胞对化疗药物有耐药性,一直没有解决。换句话说,耐药性的问题如果能解决,世界上很多疾病都能根治。”

在普通人眼里,延长了几个月、1年甚至3年的生存期并不是值得欢欣鼓舞的数字,死亡的阴影依然萦绕在身边。但在肿瘤学家眼里,肺癌的治疗已经比数年前进步了一大块,疾病的生物化学通路和遗传学研究已经被转化为新的治疗方法,能够更好地了解肿瘤的行为。

研究人员找到了越来越多的肺腺癌驱动基因,除EGFR基因突变外,还有KRAS突变、ALK重排、BRAF突变等十余种,随着研究的深入,这个名单在不断增加。“这意味着以后病人会出现更多的选择,比如EGFR突变阴性的病人可以选择做化疗,也可以再检查有没有别的靶点,如果有,可以再针对这个靶点进行治疗。”

要掌握这些让人眼花缭乱的术语以及针对它们的药物的使用,对临床医生也并非易事。“以后病人会分得越来越细,情况变得越来越复杂,临床治疗的特点和路径都会有很大的改变。”他坚信,肿瘤研究的速度是在加速进行的。“今后一定会研发出新的药物,并减少耐药性,甚至像治疗高血压那样,一种药吃5年,耐药了就再换一种吃5年,人生总有药可以吃,癌症真正变成一种可以控制的慢性病。”(文 / 曹玲) 放化疗突变理论易瑞沙基因突变肺癌新治靶向癌症旧病肿瘤药品石远凯信号分子细胞生长因子靶向治疗治疗化疗药物靶向药物癌症的原因