合水村:“空心”村

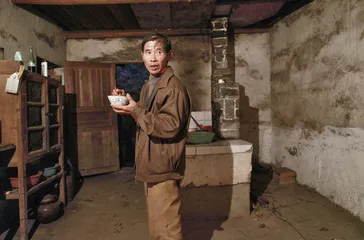

作者:付晓英 ( 钟兆武和现在只有他一户人家居住的南坑村 )

( 钟兆武和现在只有他一户人家居住的南坑村 )

坚守者

安义县是江西省会南昌市的郊县,沿县城向北延伸的公路走上25公里,就到了合水村。这个村庄位于大山最深处,也几乎在县城进村公路的尽头。

从安义县城到合水村,只有30多分钟的车程,但是,两者的发展程度看起来似乎有30年的差别。村庄的凋敝破败与县城里熙熙攘攘的活力对比鲜明,进村的路上几乎看不到人,整个合水村最年轻的钟祥信夫妇也已经50岁了。合水村的房子几乎全部是木质结构,墙上的标语还停留在战争年代和50年代初期,大部分房子空着,门窗残破不堪,偶尔有一两栋楼房修得整齐漂亮,村里老人告诉我们,那是外出打工的年轻人回村修建的,但只有过年的时候才会回来住几天。

合水村已经有了上百年历史,包括6个自然村小组,南坑是这6个自然村小组中的一个。从合水村主路的一条岔路进去,再走1公里多,就到了南坑,山腰上零散分布着二三十座房子,但是,目前只剩下钟兆武一户人家居住。在南坑的大部分时间,只能听到山间的溪流潺潺以及树林间穿过的簌簌风声,有外人进到村子里,靠近了钟兆武的房子,才会听到他家里的狗吠。

钟兆武家的两层木楼建于上世纪80年代,在山坡上昂然挺立,屋里的陈设井然有序,堂屋里的桌子和柜子新刷了橙红色的油漆。到了夜晚,山里漆黑一片,远远望去,钟兆武家昏黄的灯光是南坑唯一的光亮。

( 合水村观坪组一座废弃的民房 )

( 合水村观坪组一座废弃的民房 )

从今年9月份开始,63岁的钟兆武和他37岁的智障的大女儿成为南坑这个自然村里仅剩下的两个人。因为4岁的二孙女要上幼儿园,钟兆武的老伴徐毛妹只好带着孙女到县城租了房子。钟兆武执意不肯到县城里住,他说:“城里是有钱人住的地方,花销太大了,每天至少要花20块钱,我要是也去县城,又得多花钱,在村子里,我每天一分钱都不用花。家里还种着地,也要管。”另外,钟兆武还有一份修公路的工作,他已经干了四五年了,每个月有800多块钱的收入,他需要这份钱养家。而照顾智障的女儿也是留在村庄的重要原因。“她不能去县城,一去就乱跑,寻不到她,在家里不会乱跑。”钟兆武说。

鼎盛时期的南坑曾经住着30多户人家,百十口人,1998年后,合水村依靠木材的旧有经济模式被打破,村民没了收入,陆续离开南坑外出打工,加上村子里的老人去世,到2010年,只剩下钟兆武和合水村村委书记钟兆柳两家。实际上,钟兆柳的老伴和子女早在2005年就已经搬到安义县城。“2005年,我父母、堂哥等四五户人家都在村子里住,我在县城和村子里来回跑,2007年我母亲去世,亲戚也逐渐搬走,到2010年,村子里几乎没有人了。”钟兆柳说,2010年底,他彻底搬到安义县城,南坑整个自然村里只剩下钟兆武一家了。

( 钟兆武回家的第一件事就是给智障的大女儿做晚饭 )

( 钟兆武回家的第一件事就是给智障的大女儿做晚饭 )

除了钟兆武,钟祥信也算村庄的坚守者,虽然不是坚守在南坑。1998年,山上发洪水冲垮了钟祥信的房子,他从南坑搬出来,但并未远离,只是沿着进山的那条岔路搬到了村庄的主路边,依然在合水村,只不过从南坑组村民成为合水组村民。他也曾外出打工,但是只在外面待了两三年就回到村里。“我也做过铝合金,没挣到钱,每个月500块钱,每天凌晨1点多给别人送货,太苦了,干了几年就回村里了,再也没出去。”

曾经的好日子

( 为了照顾小孙女,钟兆武的老伴离开村子住到县城里 )

( 为了照顾小孙女,钟兆武的老伴离开村子住到县城里 )

合水村里的老人说,上世纪80年代,整个村子有五六百人,但是现在,村里老人挨个数了数,6个自然村小组加起来,常住的一共只有50多个人,人数最多的一个合水组有14个人,人数最少的南坑组只有两个人。

钟兆柳告诉我们,在鼎盛时期,人都在村里,合水村里的老百姓是有过好日子的。上世纪90年代,小学里都有100多人,但是从2005年以后,合水村就没有学校了,人都搬走了,小孩要到安义读书,有的直接跟着父母到外面打工念书。

( 村民们陆续外出打工,偶尔探亲回村的儿时玩伴相遇时显得格外亲密 )

( 村民们陆续外出打工,偶尔探亲回村的儿时玩伴相遇时显得格外亲密 )

“以前村里的情况很不错,没有人出去。从70年代开始,合水村主要依赖砍树,我们村的山地面积大,山上杉树和松树多,这是很好的木料,做家具、盖房子都能用到。那时候我们村集体每年都会从县里的林业部门申请砍伐指标,然后按照每个自然村的人口比例统一分配,老百姓砍1立方米木头的劳动力报酬是120块钱,木头卖掉后,村里年底还会有一个总账,除去村集体的开支和给老百姓砍伐木头的报酬,其余钱都是按照人口统一分配。80年代初,合水村老百姓的生活在安义县是比较好的,那时候一个工一天能分到差不多两块钱,其他村子也就是几毛钱。合水村当时是比较富裕的,1981年我们村委会就建了一个很大很好的楼。”钟兆柳说。

合水村“富裕”的状态从七八十年代一直持续到1991年左右。1990年以后,铝合金和建材产业出现,对木材市场产生很大冲击。“1989年的时候,好木材每立方米能卖到1100多块钱,到1990年,只能卖到400多块,木头都销不出去,村里的收入也少了。到1995年左右,村里实在没办法支撑下去了,年底给老百姓分钱这一项就慢慢取消了,1996年分完最后一次,1997年彻底取消了。”

( 南坑村村民钟祥信选择把家搬到离公路更近的地方

)

( 南坑村村民钟祥信选择把家搬到离公路更近的地方

)

钟兆柳告诉我们:“那时候山上的树砍得太多,树少了,河水的水量也少了,我们自己也开始意识到要保护森林,国家也有了封山育林的政策。2002年之后我们基本上就没有再砍过树,现在村里的开支都是依靠财政补贴。”村里的老医生茅礼祥还告诉我们:“合水村土地本来就不多,只有310亩水田和250亩旱地,山区光照不足,投工大,但是地里收成少,老百姓还要到外面买一部分粮食才够吃。本来就是以林养农,后来不能砍树了,1998年发洪水又冲毁了一些土地。口粮不够,砍树的钱也没有了,村里人日子过得实在太苦了,逼得没办法,只能出去打工。”

脱离村庄

“安义人的生意头脑还是可以的,最开始出去的时候,建材行业刚刚兴起,他们看到了这个行业,首先做起来,其他人也就陆陆续续出去跟着做,亲戚朋友一个一个地带出去。现在全国各地的安义人有90%是在做铝合金生意,就这样,村里人陆陆续续搬走了。”

钟兆柳从1999年就开始做合水村村委书记,但他从2005年左右在浙江金华投资了铝合金销售。“安义县就是做铝合金产业,县里的公务员都在外面投股做铝合金,县里的开发区很多,做建材铝合金的工厂就有100多家。合水村还算起步比较晚,别的村都是90年代初就出去了,我们村是1998年才开始出去的。”钟兆柳说。而随便问问村里的老人,家里的子女基本上都在外地打工,从事的也基本上是铝合金和建材行业。

跟村里的其他人一样,钟兆武的两个儿子也在外打工十几年,做的也是与铝合金和建材相关的行业。他们俩一直没挣到太多钱,在村子里属于境况比较差的,没能力在县城买房子,也没能力修缮老宅。30多岁的大儿子敦厚老实,至今没有成家,而小儿子的三个女儿甚至要钟兆武夫妇帮忙抚养。兄弟俩辗转全国各地,今年刚从重庆转至宁夏。“有人出去早,赚得多的话每年几十万、上百万元都不成问题,挣得少也能有个三四万元。当然也有不挣钱的,钟兆武家的两个儿子算是没赚到什么钱。在外面赚到钱的人一般都会在县城买房子,整个合水村在安义县城住的人就有三四百人,南坑30户人家就有17户在县城里买了房子。”

除了年轻人,脱离村庄的还有另一部分人,比如徐毛妹。与离开村庄外出打工的年轻人不同,他们的离开并非由于经济原因,而是为了后辈上学。“父母在外面打工,小孩总要有人带,也要上学,村里没有幼儿园,只能到县城里来,等学校一放假就回去。”本来跟着父母住在外地的西西今年初被送回南坑,不到1岁的小孙女也在今年9月份送回来抚养,她每天要接送二孙女西西上学放学,刚到县城生活的徐毛妹还不完全熟悉和适应县城的街道和环境,但还是会抽空出去捡些纸盒瓶子,尽管这实在卖不了多少钱。最大的孙女钟美玲今年14岁,六年级没读完就退学了。“她上学的地方太远了,村子里没有学校,上小学的时候就在邻村峤岭,骑自行车半个多小时就到了。上中学后要到新民乡,骑车要两个多小时,回来的时候都很晚了,加上村子里只有她一个人去上学,干脆就不去了。”徐毛妹说,她带钟美玲到县城里,本来希望孙女能在县城找到工作挣点钱,贴补家用,但是钟美玲在超市干了不久,就被开除回家了。“因为太小了,年龄不够,很多事情也做不好。”她告诉我们。

徐毛妹带着三个孙女租住在城中村的一个大杂院里,两间屋子和一个小小的厨房,床铺、电视、锅碗等用具几乎都是从家里带过来,与村庄不同的是,县城里的生活更便利,但是这里的生活环境显然不如村庄,两间屋子凌乱阴暗而肮脏,大杂院里拥挤不堪。而且,在徐毛妹看来,城里的生活成本实在太高,“两个月就要一罐煤气,100多块钱,房租每个月要160块,太贵了,在城里花销太大了,每天都要花钱”。她笑着抱怨,除了钟兆武每个月800多块钱的固定收入,儿子也会定期寄钱回来。“幼儿园一个学期要1000多块,一次性交齐。”搬到城里的徐毛妹还多了一项支出:购买桶装水。“城里的水不好,婴儿喝不了,要给她买水喝。”

从安义县城到合水村,每天只有两班车,早晨7点半和下午15点半分别从县城发车,接送进出合水村的人,村民说来回要13块钱,很贵,而钟兆武则有自己的方式,他骑电动三轮车,在县城和村庄之间往返三个多小时,送米送菜,以村子里的资源支持着家人的县城生活。

而钟祥信也开始酝酿着重新外出打工,虽然他的目的地并不远:“过完年后应该会去安义县城找找工作,儿子今年刚上了大学,每年要花很多钱,要出去挣钱了,在村里没有什么收入。”

钟兆柳告诉我们,外出打工的人差不多只在每年过年才会回村,而这几乎是离开的人与村庄之间的唯一联系。“大家回到村里拜亲访友,在一起热闹一下,过年的时候村里的人是最多的。过完年之后就又走光了,平时即使有事回来的话一般也都是住在县里。”

此外,能把年轻人从城市召回乡村的就只有家里人的婚丧嫁娶。村里的老人告诉我们,嫁娶一般都在春节,而办丧事有时候在村里甚至找不到人手帮忙,只能去邻村找人。

60多岁的帅同仕已经到了肺癌晚期,家里的后辈从全国各地回到村里的老宅。“我爸回来好几个月了,我跟我妈这两天也回来了。爷爷病了,这时候新疆正好也没什么活,就提前回来了,在家过完年之后再回去。”帅同仕有7个子女,全部在外地打工,帅同仕的孙子帅力飞告诉我们,他们也都在县城买了房子,家里的亲戚有自己的汽车,一大家人在县城和村庄两头跑,村里的老房子之前就已经重新装修过,房间足够,也比较舒服,在帅力飞看来,村里的生活跟在县城里的生活差不多。“从小就在村里,没什么不习惯的,山里的空气也比城里要新鲜,但是真的太无聊了,在城里可以找同学玩,可以上网玩玩游戏,在村里找不到人,只能用手机上上网。这次家里人都回来了,有堂弟堂妹,都在一起还好一些。”帅力飞说。(文 / 付晓英) 合水空心