中国家具在西方

作者:李晶晶

德国画家阿尔伯特·冯·凯勒(Albert von Keller,1844~1920)在1873年创作的《肖邦》一作中,身着绿裙的少女身后,摆放着一件六扇中国漆制围屏,画面展示了19世纪欧洲盛极一时的中国风。这在当时欧洲的绘画中经常可见。

1664年,法国在暹罗开设东印度公司,处理与中国的商品贸易。至1699年,直接贸易正式开通,该公司迁址广东。中国也积极迎合欧洲市场的需求,据当时出口至法国口岸的货运记录显示,货品中有大批漆屏、漆柜和几案。在此之前,荷兰和葡萄牙其实早就从印度东南部的克罗曼多海岸和其他通商口岸进口中国漆器。欧美珍藏中大批“克罗曼多”漆屏由此时而来。

尽管19世纪到20世纪初,中国大漆家具和出口家具在欧洲非常盛行,尤其是法国,但中国家具在这时期并没有进入到学术研究领域,它只是作为当时流行的家庭陈设品被欧洲贵族阶层所喜爱。1920~1940年,一群住在北京的外国人对中国古典硬木家具产生了兴趣,并让它们受到西方的瞩目。西方介绍中国家具的肇始之作是谢思齐(Herbert Cesinsky)的《中国家具》(Chinese Furniture,1922),以及杜邦(Maurice Dupont)的续篇《中国家具》(Les meubles de la Chine,1926),二者各收录了法国和德国收藏家的50多件明清家具。以此为开端,在随后的百年里,中国古典家具经历了“出国”与“回国”的过程。

今年香港佳士得秋拍推出欧美藏中国古典家具专场拍卖。以往,家具的专拍都在纽约举行,这是首次移师香港。2010年中国嘉德推出明式黄花梨家具精品专场拍卖,总成交2.59亿元人民币,并创造了几个家具单品拍卖的世界纪录。至此,由欧美主导近30年的中国家具市场转移至亚洲。香港佳士得的这次举动便是有力的说明。细观此次拍卖家具的来源很有意思,大致分为三类:欧美早期收藏家之旧藏,欧美家具行家早期货源,香港家具行家于80年代至90年代初期出售于欧美的家具。由此脉络可以看到相对清晰的家具流通走向。

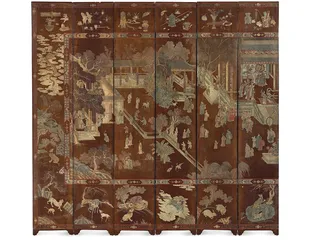

在这次拍卖中,有一件清康熙褐漆款彩“满床笏”图十二扇屏,康熙丁卯(1687)款,是早期贸易的有力证据。屏风分十二扇,一面通景雕填故事人物图,描述唐代郭子仪“满床笏”的典故。郭子仪平定“安史之乱”有功,相传他六十大寿时,到贺的亲友和满朝文武络绎不绝,一时间笏板堆满床头。图中显示郭子仪中堂正坐,接受众人的祝贺。人物图上方围博古纹,两侧饰四爪云龙纹,下方围山水瑞兽图。另一面刻楷书长文,以寿字、仙鹤、八卦纹圈边,边上及左右围博古及花卉纹,边下围折枝花纹。

( 清中期 御制紫檀雕凤纹挑杆灯架 )

( 清中期 御制紫檀雕凤纹挑杆灯架 )

此屏人物图刻画细腻,建筑布局严谨,色彩配搭和谐,为清初漆屏的典型设计。铭文款署郑开极。郑开极(1638~1717),字肇修,号几亭,福建侯官县(今福州市)人。顺治十八年进士,选庶吉士,授翰林院编修。康熙皇帝年幼继位,选为伴读。后外放到云南主持官试,再以左春坊左谕德督学浙江,40岁辞官归故里。此屏为康熙丁卯(1687)他与30名当地官吏联名送呈的祝寿贺礼。这件屏风可能于早期出口为海外私人藏家所有,1999年在纽约有过一次拍卖纪录。

17世纪初路易十三时期,法国首相兼红衣主教黎塞留(Cardinal Richelieu,1585~1642)的著名艺术珍藏中已有中国漆器和瓷器的身影,这些俱是明末以来中国与荷兰及葡萄牙东印度贸易公司通商而流入欧洲的作品。17世纪末,路易十四与康熙王朝之间也开始了外交往来:法国君主亟欲与中国开展科学和文化上的交流,以增进在华的政治和商业利益;中国皇帝则热衷于掌握欧洲艺术和科学技术。1670年,凡尔赛宫的特列安农瓷宫(Trianon de Porcelain)正式落成,是为西方最早的中国风建筑。1695年,耶稣会传教士开始在紫禁城设馆从事科学研究,其中一例是设于广州的平板及镜子玻璃厂:1699年,朝廷从该处募集了一批能工巧匠,协助耶稣会教士在北京成立宫廷玻璃作。玻璃工艺在中国工匠手中渐臻完善,据称其制成品犹胜西洋玻璃。康熙在位的最后一年(1722),清廷曾向罗马教皇、俄国沙皇和葡萄牙国王致送玻璃器礼物,而葡萄牙国王收到的礼物中也有宫灯。

( 清康熙 褐漆款彩“满床笏”图十二扇屏 康熙丁卯(1687)款 )

( 清康熙 褐漆款彩“满床笏”图十二扇屏 康熙丁卯(1687)款 )

此次拍卖中,有一对紫檀画玻璃宫灯连杆座。灯座饰一冰裂纹宝瓶,四周透雕如意站牙,谐“平安如意”,寓意吉祥。一对灯架完好如新,原有的流苏和内画玻璃一应俱全,可见300多年来物主何等珍惜。就目前的藏家而言,其祖母于上世纪50年代收到这对宫灯为礼物,而送礼之人亦是一名古董爱好者——匈牙利裔舞台和电影演员卢戈西(Bela Lugosi,1882~1956)。贝拉·卢戈西是著名的恐怖片演员,曾多次在银幕上扮演吸血鬼、科学怪人等形象。他因1931年出演电影《吸血僵尸》而享誉国际影坛。卢戈西是哥特电影史上的一位杰出人物。至于卢戈西何时购入这对宫灯,则不得而知。但从宫灯的内画玻璃看,康熙时期西方科技的影响和融合已一览无遗。

40年代开始,也许是受到当时现代主义运动的启发,乔治·盖茨(George Kates)和古斯塔夫·艾克(Gustave Ecke)等先驱者开始收集黄花梨和紫檀为材料的中国古典家具,战后他们带着这股热情回到欧美,通过夏绿蒂·霍斯曼(Charlotte Horstman)、爱丽丝·庞耐(Alice Boney)、安思远等古董商以及劳伦斯·西克曼(Lawrence Sickman)等博物馆馆长的努力,形成了西方早期的博物馆和私人收藏。

( 清康熙 褐漆款彩“满床笏”图十二扇屏 康熙丁卯(1687)款 )

( 清康熙 褐漆款彩“满床笏”图十二扇屏 康熙丁卯(1687)款 )

清中期黄花梨平头案,此品源自摩尔少校(A.P.Moore)父子珍藏。1946至1949年购于北京,后一直于家族流传。摩尔少校(1916~1990)成长于美国弗吉尼亚州,1937年自华盛顿与李大学肄业后,曾短暂替菲利普·莫里斯(Philip Morris)及参议员格拉斯(Carter Glass)工作,第二次世界大战爆发后,加入美国海军。1946年他自海军空战部队驻东南亚机师岗位退役后,遂担任中国航空公司的民航机长,并一直居于上海外滩Hamilton House至1949年离开中国。旅华期间他购入不少中国艺术品、家具布置家居,藏品大部分来自北京。1949至1950年他返回美国家乡,接续到母校服务,直至1981年退休。他珍藏的中国家具一直摆放于美国故居,直至1990年他逝世才传到儿子手中。

另一对清初黄花梨镶楸木圆角柜源自法国外交官贺柏诺(Henri Hoppenot,1891~1977)伉俪珍藏。贺柏诺将军曾担任多份要职,包括1952至1955年任联合国安全理事会法国主席、法国驻乌拉圭蒙得维的亚全权大使、法国驻瑞士伯尔尼大使兼美术馆荣誉会员,1955至1956年他更是最后一位驻印支半岛特派专员。这对圆角柜后于1991年由伦敦家具行家尼古拉斯·格林德利(Nicholas Grindley)拥有。

( 清初 黄花梨圈口栏杆亮格柜 )

( 清初 黄花梨圈口栏杆亮格柜 )

在第二次世界大战之前以及战后初期购买中国家具,价格十分便宜,到70~80年代,家具已不再“便宜”,而且仅有几本书籍可以参考。虽然这时期货源不多,但西方对于中国家具的兴趣有增无减,这些早期的家具为了适应西方人的生活方式而在造型、尺寸上进行修改。90年代是家具从香港流出的黄金时期,当时能接触众多家具,但是只有少数书籍和收藏出版读物可以入手,因此整体的知识和赏析还是受到局限。今天,想要找到一件精彩的中国古典家具已非易事。

大卫·基德(David Kidd,1926~ 1996)出生于美国肯塔基州一个煤矿社区,后来他在底特律进入汽车行业。1946年,19岁的基德以美国密歇根大学学生身份移居北京。他热爱中国艺术及文化,后与民国著名法学教授余棨昌的女儿结婚。1950年返回美国,在亚洲研究所任教。1956年他迁居日本,继续担任讲师,专门讲授中国和日本的艺术,本人也成为这方面知名的收藏家。在搬迁日本的随行家具中有一件清乾隆龙眼木拐尾龙纹翘头炕案,是早年由北京带到美国的。这件炕桌为龙眼木制,条案形,挡板镂雕花叶纹。龙眼木即桂元树,材质坚实,木纹细密,色泽柔和。老的龙眼树干,特别是根部,虬根疤节、姿态万状,是上好的家具用材。

(

明末/清初

黄花梨有屉炕几

黄花梨木制。四面平式,面下四边各开抽屉一具。腿间置罗锅枨,马蹄足。此炕几设计超出常规,属于不常见的炕几造法,用途为棋桌。炕几是在床榻上使用的一种矮形家具,近似方形的长方桌,它的长宽之比差距不大。

)

(

明末/清初

黄花梨有屉炕几

黄花梨木制。四面平式,面下四边各开抽屉一具。腿间置罗锅枨,马蹄足。此炕几设计超出常规,属于不常见的炕几造法,用途为棋桌。炕几是在床榻上使用的一种矮形家具,近似方形的长方桌,它的长宽之比差距不大。

)

80年代末至90年代,虽然内地有小部分人士开始重新认识到中国家具的重要性及其文化,但毕竟经济能力与认知有限。1985王世襄的《明式家具珍赏》出版,据说在鼎盛时期,大约有25万中国家具追求者在全国范围内找寻与王世襄书中相类似的家具。由于对这些家具最大的收藏多来自西方,因此大部分家具都通过香港辗转向西,这也形成了西方许多早期精彩的收藏。

这对清初黄花梨圈口栏杆亮格柜,为上格下柜的结构,亦称为“万历柜”。这是明代万历年间非常流行的一种柜款,据说是万历皇帝喜欢收藏鉴赏古董而产生的家具品种。这对万历柜最初为香港电影导演李翰祥之收藏,1996年拍卖公司以“清水山房”的名义举行了李翰祥家具专场拍卖。此对黄花梨圈口栏杆亮格柜便为当时拍品之一,由内地行家购得,后转至香港家具行家王就稳手中,最终成为美国著名皮肤科医生的收藏。

( 清乾隆

剔彩百宝嵌博古图挂屏

木胎髹漆,剔红为框,上框倭角,下框内卷回纹,屏心漆地上贴嵌如意博古图,缀寿山石、象牙、鸂鶒木、玉石、瓷片、螺钿,五色陆离,工艺绝伦。

挂屏是悬挂在墙上的屏风,清代盛行使用挂屏来取代字画挂于墙上。百宝嵌,又名“周制”,采用珠宝玉石及其他各种珍贵材料作漆器镶嵌的一种工艺品。《遵生八笺》载:“如雕刻宝嵌紫檀等器,其费心思工本,为一代之绝。”类似的百宝嵌挂屏,北京故宫博物院、承德避暑山庄均有陈设。

)

( 清乾隆

剔彩百宝嵌博古图挂屏

木胎髹漆,剔红为框,上框倭角,下框内卷回纹,屏心漆地上贴嵌如意博古图,缀寿山石、象牙、鸂鶒木、玉石、瓷片、螺钿,五色陆离,工艺绝伦。

挂屏是悬挂在墙上的屏风,清代盛行使用挂屏来取代字画挂于墙上。百宝嵌,又名“周制”,采用珠宝玉石及其他各种珍贵材料作漆器镶嵌的一种工艺品。《遵生八笺》载:“如雕刻宝嵌紫檀等器,其费心思工本,为一代之绝。”类似的百宝嵌挂屏,北京故宫博物院、承德避暑山庄均有陈设。

)

1996年可以说是家具市场的一个重要时间点,这段时间里,一些或大或小的私人和博物馆收藏纷纷形成,后者的著名例子是美国明尼亚波里斯艺术馆在布鲁斯·戴坦(Bruce Dayton)慷慨捐赠下建立的馆藏,至今仍是最佳的博物馆收藏之一。中国境内对于中国家具的兴趣也由此时开始萌发,很快形成活跃的市场。

( 清初 黄花梨镶乌木高扶手南官帽椅

黄花梨圆材作。靠背以乌木攒框打槽装板,上端镶团螭纹,中段镶黄花梨板,下端镶卷草纹亮脚。搭脑与扶手以“挖烟袋锅榫”与后腿上截及前腿上截鹅脖连接,一木连作。椅面软屉,下装券口牙条,卷云纹牙角。腿间设步步高管脚枨,四腿外圆内方,侧脚收分明显。

利用两种或以上木料镶制成椅,对工匠的技术是极大考验。

)(文 / 李晶晶) 西方中国家具

( 清初 黄花梨镶乌木高扶手南官帽椅

黄花梨圆材作。靠背以乌木攒框打槽装板,上端镶团螭纹,中段镶黄花梨板,下端镶卷草纹亮脚。搭脑与扶手以“挖烟袋锅榫”与后腿上截及前腿上截鹅脖连接,一木连作。椅面软屉,下装券口牙条,卷云纹牙角。腿间设步步高管脚枨,四腿外圆内方,侧脚收分明显。

利用两种或以上木料镶制成椅,对工匠的技术是极大考验。

)(文 / 李晶晶) 西方中国家具