“零碳”愿景:丹麦路线图

作者:王鸿谅 ( 萨姆索岛上的岛民约根·特兰伯格坐在风车的座舱里(摄于2008年) )

( 萨姆索岛上的岛民约根·特兰伯格坐在风车的座舱里(摄于2008年) )

萨姆索的样本

爬上一座1兆瓦的陆上风车,是个体力活。从地面到顶部大约40米,塔身内分隔成8层,每一层的唯一通道,都是一截垂直的铁梯,越往上,地方越窄。手脚并用地爬到顶,就是椭圆形的控制舱,塞满设备和管线的狭小空间,居然还能见缝插针地挤下10个人。约根·特兰伯格(Jorgen Tranberg)按下了一个控制键,嘎吱一声,舱门从我们头顶像花瓣一样徐徐绽开,光与风瞬间倾注,天和云应声而落。

约根·特兰伯格是萨姆索(Samso)的普通岛民,一个拥有田地和农场的59岁农夫,他也是萨姆索能源转型以来,大笔投资清洁能源的私人能源供应商,不仅拥有这座1兆瓦陆上风车,还拥有一座2.3兆瓦海上风车的一半股份,总投资1900万丹麦克朗(约合2100多万元人民币)。

约根·特兰伯格控制着他的遥控器,让打开的控制舱平面旋转一周,像个飞行器,刚好让我们可以环顾整个小岛。从40米高处看下去的萨姆索,田地碧绿,海水湛蓝,这是丹麦的一个海中小岛,与日德兰半岛和西兰岛隔海遥望,居民只有4300余人。萨姆索的传奇变革,从1997年开始。萨姆索能源学院院长索伦·赫尔曼森(Soren Hermansen)告诉我们,时任丹麦气候环境与能源大臣斯文·奥肯(Sven Auken),策划推动了一场由政府组织的竞赛,以岛屿为单位、完全利用可再生能源的规划设计,而且要满足三个条件。“一是10年之内要实现百分百地利用可再生能源,二是要依靠现有技术和装备,三是规划将按照丹麦的政策框架实施,但并不依靠政府的投入和补贴。当时一共有5个小岛参加,萨姆索的设计方案获得了第三名。”索伦·赫尔曼森说,“不过10年后,在实现规划的过程中,萨姆索是做得最好的,比方案第一名的雷若(Laeroe)更好。”

当年萨姆索的设计方案,由奥胡斯的一位工程师设计,这个方案的核心,是通过岛上可利用的风能、太阳能和农作物秸秆的生物质能,来实现能源自给。致力于推动整个方案得以实施的核心人物,就是索伦·赫尔曼森,他也因此成为2009年秋季《时代》的一期封面人物。索伦·赫尔曼森的父亲就是萨姆索的农夫,种植甜菜和欧芹为生,他毕业后想过子承父业,但很快发现自己并不适合耕种,就把田地租给邻居,到当地的一所学校担任自然环境老师。等到1997年竞赛之后,萨姆索成为中选的“可再生能源岛”试点,赫尔曼森的机会来了。

( 萨姆索岛上的居民通过太阳能电池板将太阳能转换成热能和电能 )

( 萨姆索岛上的居民通过太阳能电池板将太阳能转换成热能和电能 )

试点之前的萨姆索,能源依赖于主岛日德兰半岛的输入,取暖油泵用油通过船运而来,电力通过主岛的燃煤发电厂的电缆输送,岛上的人均二氧化碳排放量是11吨。如何说服从事传统农业、渔业和养殖业的岛民们接受能源变革,是赫尔曼森乐于面对的挑战。其实概念的传播并不难,困难的是,如何说服岛民们拿出钱来,自筹资金完成新能源设施的投入和建设。赫尔曼森提议成立了岛上的环境保护协会,第一次会议,只有50人来参加。“岛上的居民平均年龄偏高,接受新生事物没有那么快,我们必须做很多很多的工作,一次次地去说服人们相信。人们先想到的总是自己的利益,所以让人们心甘情愿加入环保事业的最好办法,就是让他们觉得有利可图。”赫尔曼森遇到了一个很好的契机,岛上遭遇鲟鱼产量下降和屠宰场倒闭的双重危机,失业困境让更多人开始思考他描绘的蓝图。

从化石能源依赖到可再生能源的自给自足,萨姆索用了10年。1999年,11架1兆瓦的陆上风力涡轮机在萨姆索竖立起来,几年后,10座海上风力涡轮机也搭建起来,总投资4亿丹麦克朗,全部由岛民自筹。其中第一批陆上风车中9个归当地农场主私人所有,另外2个以股份制形式由当地居民共同持股,当时最便宜的一股只需要3000克朗。萨姆索的奇迹也正在于此,新能源转型,前期没有依靠政府投资,也没有大公司资金扶持,完全依靠民间合作。这种乍听起来有些异想天开的模式,在萨姆索的信用社会里,却成为成本最低、最可行的实践方式。这些风力机组提供的电力,在满足小岛需求外,还有更多盈余可以输出,卖给海峡对岸的电力公司。萨姆索以此达成了“碳中和”,抵消汽车和其余仍依靠石油供暖的30%家庭的碳排放量,成为名声在外的“可再生能源岛”。

( 萨姆索岛上的能源研究院 )

( 萨姆索岛上的能源研究院 )

按照一台风机20年的使用寿命计算,当初预计8~10年就能收回成本。但实际情况是,小岛的风力比预想的要强出10%~15%。如今,自掏腰包的第一批岛民不仅已经收回成本,而且还有每年每股500克朗的风电收益。约根·特兰伯格是最早的投资者之一,他被赫尔曼森的蓝图所“蛊惑”,不仅投入了所有积蓄,还以100多亩土地做抵押从银行贷款300万克朗。事实证明,他的生活并没有被这项“冒险”拖垮,而是奔向了更美好的前景。10月12日下午,站在风车塔里的楼梯上,特兰伯格指着远处的一栋新房子自豪地告诉我们:“那是我的新家,两周以后,我就要搬进去了。”

森讷堡的构想

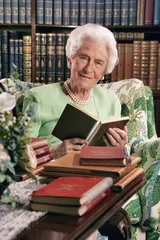

( 百岁华诞的碧藤是丹佛斯公司创始人梅兹·柯劳森的遗孀,也是碧藤和梅兹·柯劳森基金会的创办者

)

( 百岁华诞的碧藤是丹佛斯公司创始人梅兹·柯劳森的遗孀,也是碧藤和梅兹·柯劳森基金会的创办者

)

草坪上那座灰色的住宅乍看并不出奇,与邻居们相比,不过是外形上更具现代感,不像丹麦传统的尖顶暖色小屋。直到森讷堡(Sonderborg)“零碳”项目的工作人员揭开谜底,我们才意识到,这就是丹麦的第一所“能源盈余屋”,完全利用可再生能源,不仅可以能量自给,还有盈余可供输出。

屋子的主人,是南丹麦未来智囊团主席欧拉,他曾经是一名工程师,供职于森讷堡最知名的家族企业丹佛斯公司——丹麦最大的工业集团之一,也是全球节能环保领域中的行业领袖。伴随欧拉职业生涯的一个重要理念,就是森讷堡的城市发展和节能环保,所以2008年需要翻新住宅的时候,他决定兴建一座新型能量住宅。设计由一位丹麦设计师来完成,屋子利用太阳能和地热能,屋顶铺设了太阳能光伏电板,这个很好理解;地下1米处铺设了地热泵管道,是通过管道中的特殊液体采集土壤中储存的天然余热,转换成热能,这刚好也是丹佛斯擅长的技术。屋子里的节能装置,全部使用的也是丹佛斯的设备,因为他的构想,得到了丹佛斯集团和创始人柯拉森家族基金会的全力支持。欧拉一家2009年入住后,根据“零碳”项目跟踪测算的数据,“能量盈余屋”每年可以为他节省的能源费用在3500~4000欧元,至于每年盈余的电力,根据当年的低温日期与日照有所差异,第一年的盈余,大约为27千瓦时。至于这栋屋子投入的成本,是欧拉的私人秘密,“零碳”项目的工作人员解释说:“因为它是第一所,一切都是摸索,的确会昂贵一些。”

森讷堡距离哥本哈根300多公里,位于丹麦日德兰半岛南部,与德国接壤。现在,欧拉的屋子已经声名远播,它不仅体现了一个未来建筑的新型理念,也成为“零碳”项目建筑节能改造最直观的一个样本。“零碳”项目的愿景是,“在2029年前,依靠可持续发展及创造大量新绿色就业机会,将森讷堡创建成为一个零碳地区”。有意思的是,这个关乎整个森讷堡地区未来的项目,并不是单纯由政府主导,而是公共部门与私人部门合作的模式。

2007年,南丹麦未来智囊团提出了这个构想,当年夏天,丹佛斯公司、地区热力公司、东能源公司和北欧联合银行等四家公司与森讷堡政府一起携手,组建了零碳项目公司,提出了森讷堡的“零碳路线图”。这个项目研究历时一年,由80位丹麦的知名能源专家和地区内行业专家、企业界和能源供应公司一起联手,制作了一份森讷堡地区内碳排放情况的特殊报告和减排方案。根据专家们的调查,“森讷堡地区2007年所耗能源的82%来自化石燃料,10%来自可再生能源,从地区外部进口的电能占8%”。按照能耗的用途,“每个居民年均8.8吨的碳排放量,32%来自热源的生产,11%来自照明及电器产品所耗能源,30%来自制造业,其余27%来自交通运输业”。显然,建筑物供暖和热水供应是碳排放的主要来源。根据能耗主体分类,“目前工业企业的碳排放量占全地区的27%,家庭住宅的能耗占25%,农业占8%,私营贸易和服务业6%,公共事业7%”。

拥有美好愿景的“零碳”项目,实施起来是否拥有强大的行政强制力呢?“零碳”项目总裁彼得·拉杰告诉我们,答案是否定的。他们能做的只是传播理念,提供信息和方案咨询。作为五家参与机构之一的森讷堡政府,更多是政策引导,比如对于没有集中供热管网的地区,给3万户愿意用热泵取代油炉的住宅,每户2500欧元的资助。虽然相比一个热泵1.2万欧元的一次性投入,这个资助的比例并不算很高,但专家们已经精确测算出,热泵取代油炉取暖,一个月就可以为一户普通家庭节约140欧元的取暖费。和欧拉的“能源盈余屋”一样,森讷堡地区广泛推行的热泵,也是丹佛斯的节能产品。丹佛斯公司首席运营官Kim Fausing说:“当我们对产品和技术的发展进行投资时,能源效率是一个首要考虑的关键,在能效优化方面,我们是世界领先的知识技术中心之一。”

根据分门别类的翔实数据,专家们针对森讷堡地区指定的减排方案分为7个阶段,每个阶段有不同重点,比如,从2010到2015年的碳减排目标是减少25%,工作重点在于集中供热管网的扩建与连接,城市供热向绿色供热的转换,农村地区向热泵、生物质及太阳能利用的转换,扩大沼气在热电厂及工业中的利用,以及兴建四座风电机组。在“零碳”项目总部看到这些图文并茂的方案后,唯有感慨,科学的项目规划和高效的项目管理,是丹麦能源转型中最显著的特征。看起来遥不可及的目标,被拆分成环环相扣的实施细节之后,的确是一切皆有可能。而对丹麦的本土能效企业来说,气候和能效优化技术的推广,带来了巨大的市场潜力和新的发展契机。节能环保的绿色未来,以及更多的就业机会,这些频频被提到的词语,昭示着一个城市的双赢。

窗口与契机

在2012年10月8日召开的全球绿色增长论坛上,国家能源局副局长刘琦带去的,是节能减排的“十二五”规划,以及中国在绿色能源领域的一些做法。我们的目标,是“确保到2015年实现单位国内生产总值能耗比2010年下降16%,化学需氧量、二氧化硫排放总量减少8%,氨氮、氮氧化物排放总量减少10%”。这些数字,意味着节能减排技术和设备领域庞大的中国市场,这刚好是外国政府和企业倍加关注的。国家发改委能源研究所副所长王仲颖告诉本刊,“论坛上我们被问得最多的问题,就是中国的节能减排政策和投资环境”。

跟中国的目标相比,丹麦已经远远走在了前面。早在2010年,丹麦气候和能源部就发布了一份《绿色能源概况——丹麦摆脱油气依赖的能源之路》研究报告,称丹麦有望在2050年彻底摆脱对煤炭、石油和天然气等化石能源的依赖。根据绿色国度(State of Green)提供的资料,这份报告由丹麦气候和能源部下属的气候变化政策委员会历时两年半完成,对丹麦的绿色能源发展战略提出了40项建议,主要内容包括三个方面:首先,修建大量的海上风力发电机,全力研发新技术,提高能源存储和转换效率;其次,使用新型保温建筑材料和高效供热系统使民用建筑平均节能率达到60%。此外,在工业和农业领域也通过技术革新和政策扶持大幅降低能源消耗;最后,通过税收杠杆促进新能源的发展与普及,对煤、石油和天然气等传统能源征收高额能源税,促使企业和私人减少使用化石能源。

这一目标实现的可能性有多大?丹麦方面信心满满。从上世纪70年代开始,连续两次石油危机的打击,促使丹麦社会走向改变和创新。企业开始重视降低能耗和提高能效,而政府则把能源政策放在工作首位。自1973年能源危机以来,丹麦政府认识到需要有一个强有力的政府部门牵头主管能源管理,丹麦能源署于1976年应运而生。该部门最初是为了解决能源安全问题,后来管理重点逐渐涵盖国内能源生产、能源供应和分销以及节能,近年来在二氧化碳减排和绿色能源方面也发挥着越来越大的管理职能。能源危机推动了丹麦社会的变革,也把丹麦推向应对气候变化的最前沿。如今的丹麦,“由原来的纯石油进口国变为石油天然气净输出国,其单位GDP能耗在欧盟最低,可再生能源在发电中所占比重在欧盟最高,并拥有世界顶级清洁煤燃烧技术”。“GDP增长了45%,但能源消耗只增长了7%,同时还削减了二氧化碳的排放。”

王仲颖的另一个身份,是中丹项目国家项目经理。从传统能源规划转向可再生能源规划研究的王仲颖,越来越感受到能源转型的刻不容缓,“中国的能源进口依赖高达56%,再不变革,必将成为众矢之的,中国必须承担起一个大国的责任”。王仲颖的感慨是,绿色能源的口号,在中国还是“喊得多,做得少”,他举出了更具体的数字,“比如风电,丹麦的电力总装机容量是1100多万千瓦,其中风电占到400万千瓦,约1/3,他们的目标是2025年风电要占到1/2;而我们,风电装机虽然有5000万千瓦,但是总装机容量是11亿千瓦,占比不到5%”。

阻碍中国风电发展的,并不是技术,而是电力体制的垄断障碍和利益分配壁垒。“很简单,西部的风能那么丰富,可是如果多余的电力不能并入主网,就白白浪费了。并网并不是技术问题,而是利益分配问题。还有太阳能,国家补贴的‘金太阳’工程,并网率不到50%。”“配额制”是王仲颖这样的能源研究者们想出来的“没有办法的办法”,配额制的关键,是责任分担,对发电企业、电网公司和地方企业都提出具体的绿色能源指标。王仲颖说:“这个在技术上没有任何问题,关键还是利益分配。”(文 / 王鸿谅) 丹麦新能源可再生能源路线图碳排放零碳能源环境保护愿景