妙得很!

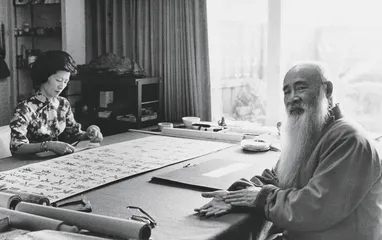

作者:李晶晶 ( 罗寄梅夫人刘先与大千先生摄于加州“可以居” )

( 罗寄梅夫人刘先与大千先生摄于加州“可以居” )

稽古敦煌

我去采访的这天是10月10日,中国嘉德古籍善本部总经理拓晓堂提醒我,今天是“双十节”。69年前(1943年)的这天,时任“中央通讯社”摄影部主任的罗寄梅夫妇与朋友们在敦煌莫高窟举办双十节茶会,同时也为来自英国的李约瑟博士及久未见面的朋友吴作人接风。“中央通讯社”记者顾延鹏、王道士的徒孙、易喇嘛(他曾经见过斯坦因和伯希和)、兰州培黎学校的路易·艾黎等人参加了茶会。一张黑白照片记录下了这个时刻。

罗寄梅,湖南长沙人,我国早期著名摄影家。1902年出生,1926年参加北伐,为黄埔军校第六期学员。1930年7月,罗寄梅与王平陵、左恭、钟天心、缪崇群、傅述文、程方、聂绀弩等40余人在南京成立了中国文艺社,这是当时国内规模最大的文艺社团,成员众多。因此机缘,罗寄梅与张大千、张善子、徐悲鸿、齐白石、蒋碧薇、傅抱石、李可染、吴作人、黄苗子、郁潘玉良、叶浅予、郑振铎等众多文化艺术界的朋友都维系着极好的友谊,几十年后依然书信往来不断。

1938年5月,“中央通讯社”摄影部在武汉成立,应社长萧同兹先生的邀请,罗寄梅任摄影部主任。年底,罗寄梅随“中央通讯社”摄影部搬迁至重庆。是年10月,张善子与张大千在重庆相会,兄弟二人随即合作了百余幅作品在重庆做抗日流动展览,以激励国人的爱国热忱。作为好友的罗寄梅鼎力相助,广为宣传。在这个时候,张大千有了去敦煌的想法,神秘遥远的大漠石窟也深深吸引了作为摄影家的罗寄梅,从此,他便开始做着西行拍摄的准备。

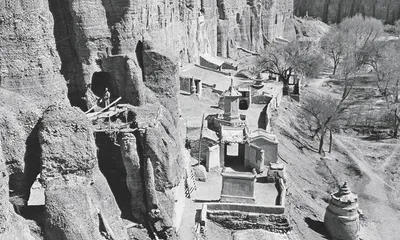

1941年6月,张大千率弟子徒众一行十余人先期到达敦煌临摹壁画,至1943年6月中旬离开,历时达两年之久。1943年4月,罗寄梅偕夫人刘先追随张大千来到敦煌。罗寄梅夫妇到敦煌的主要目的是对敦煌石窟进行全面拍摄,他们根据张大千对石窟的编号,有计划地拍摄了莫高窟的309个洞窟,榆林窟的29个洞窟。还有不少照片反映了洞窟外景和周边环境,以及当时敦煌县城的人物风情和月牙泉风光,是至今留存最为完整的敦煌照片资料。目前所见的所有张大千在榆林窟时期的照片,均为罗寄梅拍摄。

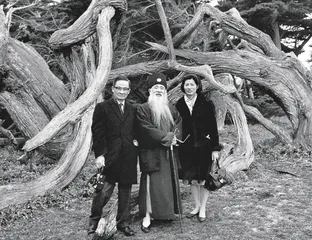

( 罗寄梅夫妇与张大千(摄于美国加州) )

( 罗寄梅夫妇与张大千(摄于美国加州) )

中国嘉德邮品钱币部高级业务经理宋皓感言,今天去敦煌,都是一件很辛苦的事情,何况是在40年代初,重庆至敦煌路途遥远,道路坎坷,其中艰难自是可想而知,在那种条件下一待两三年,实为不容易。正因为如此,一群好友纷纷为罗寄梅夫妇践行,并提笔创作。

1942年10月,傅抱石在重庆夫子池励志社举办“壬午画展”。此时罗寄梅即将远赴敦煌进行拍摄,为了纪念旧友重逢,傅抱石以敬亭双塔为题,创作《敬亭秋》,题取李白“此处别离同落叶,朝朝分散敬亭秋”的意境以纪念友人即将分别之情。

( 傅抱石微刻方章

)

( 傅抱石微刻方章

)

1935年5月,傅抱石在日本东京银座松坂屋举办“傅抱石书画篆刻个展”,轰动日本艺术界。9月,经徐悲鸿先生的邀请推荐,傅抱石到南京中央大学教育学院任教,兼艺术科讲师。在南京期间,罗寄梅和傅抱石互为仰慕,多有往来。1937年7月7日“卢沟桥事变”后,抗日战争爆发。8月15日中央大学内迁,傅抱石奉命移居安徽宣城,遇到了此时同在宣城的罗寄梅,于是二人相偕考察石涛遗迹,徒步探访双塔、敬亭、虹桥诸迹,并由罗寄梅拍摄照片,为傅抱石的《石涛上人年谱》一书收集“自然实相”资料。《石涛上人年谱》一书完成于1941年5月,这本傅抱石最为重要的著作因为罗寄梅的协助而得以完成。罗寄梅与傅抱石自此次宣城一别之后,于中华民国国庆节——10月10日这一天,再次相会于“壬午画展”上。老友相见感慨良多。

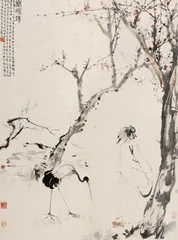

1943年的4月2日,罗寄梅夫妇即将西行的前夕,他们再次和一班艺术家好友聚会于金刚坡司徒乔的画室“双羽轩”,除罗寄梅夫妇外,还有傅抱石、李可染、高龙生、张文元,以及司徒乔和他的妻子冯伊梅。在座的艺术家们专门合作了一幅《爱梅如痴》——梅妻鹤子的北宋隐士林和靖,含蓄地表达了众人对于罗寄梅的敬重之意。傅抱石书写题记:“民国三十二年四月二日,集重庆西郊金刚坡麓双羽轩,主人司徒乔为娱寄梅贤夫妇来游,乃有合作雅事,此第二帧也。写和靖者蓬莱高龙生,写鹤者太仓张文元,写梅花者新喻傅抱石,彭城李可染,而女主人冯伊梅亦作横枝,傍乔兄坡石。迨晚灯下属抱石题之。”

( 梅瓶。款识:张爰、大千父、大风堂。题识:万里还归故国山,溪边结得屋三椽,种梅买鹤余生了,月下花前伴鹤眠。壬戌嘉平月写摩耶精舍 小诗 八十四叟爰。

)

( 梅瓶。款识:张爰、大千父、大风堂。题识:万里还归故国山,溪边结得屋三椽,种梅买鹤余生了,月下花前伴鹤眠。壬戌嘉平月写摩耶精舍 小诗 八十四叟爰。

)

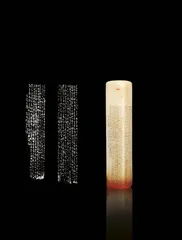

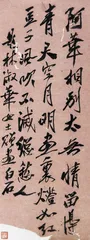

此外,傅抱石特意相赠一方微雕印章,这是专门为罗夫人刘先女士(又名刘芳)刻制的。在此方长不及一寸、边长仅为毫米的“寄罗夫人将伴西行,抱石赠别之作”上,傅抱石刊刻了一首200多字的“百花诗”。据罗夫人回忆,傅抱石先生说自己刻这方印章时是不用肉眼的,完全凭感觉一气呵成。傅抱石细字长跋的篆刻作品极受学界赞誉,被认为几乎不可能用肉眼刊刻。

拓晓堂说:“我第一次看到这方印时,就惊呆了。‘寄罗夫人将伴西行’那行字还勉强能看清楚,结果把这个面翻过来一看,上面似刻有字,但完全看不清楚。我在放大镜底下一看,是在石头上进行微雕,还是连笔字,当时特别惊讶。我们见到过所谓微雕,一般都是在象牙上进行雕刻,它相对要软一些。石头很硬,是会崩的,所以难度可想而知。”罗太太很是珍爱这方小印,从傅抱石相赠之时,便一直作为私印,随身携带,至今仍在使用。

( “艺坛主盟”高诚堂、玉川堂特选牛耳毫笔及大千用笔21支

)

( “艺坛主盟”高诚堂、玉川堂特选牛耳毫笔及大千用笔21支

)

罗寄梅夫妇带着众多好友的祝福,于1943年4月踏上了西行远赴敦煌拍摄的征途。他们没有想到的是,此生便与敦煌结下了一世的缘分,直至终老。在榆林,罗寄梅一行和张大千、谢稚柳汇合,此时的张大千已经在准备东归了。罗氏夫妇一行便在榆林石窟开始了拍摄工作。罗寄梅夫妇在榆林工作了近一个月后,于5月中旬离开榆林前往莫高窟。

情意绵绵

( 刘先1943年摄于敦煌莫高窟

)

( 刘先1943年摄于敦煌莫高窟

)

敦煌之行的拍摄工作虽然艰辛,却不乏甜蜜的时光。忙碌之余罗寄梅总不忘给刘先拍照以作留念。有一张照片令我印象深刻,大漠之中,刘先包裹着头巾,身着大衣,立于一棵斜身枯树旁边,身后站着一只高大的骆驼。眺望远方,眼神中充满着希望。罗寄梅为刘先拍摄照片,选取的是他眼中最美的角度,浓情爱意,尽在这些影像之中。

说起罗寄梅与刘先的姻缘,不得不提黄苗子,他可是在无意之中做了媒人。1940年底,黄苗子从香港来到了重庆,在国民党“中央海外部”任干事。初到重庆的第一年,黄苗子一直借住在重庆中二路罗寄梅的家里。在黄苗子的自传中,重庆借宿罗宅的一年是可堪回味的美好时光。晚上一杯清茶从屈原、杜甫谈到但丁、托尔斯泰,艰苦的抗战山城得遇知音令两人都终身难忘。

( 罗寄梅摄甘肃榆林窟外景(1943年)。图中左侧桥上站立者为张大千

)

( 罗寄梅摄甘肃榆林窟外景(1943年)。图中左侧桥上站立者为张大千

)

也是在这段时间里,因为黄苗子的缘故,罗寄梅得以认识了日后的罗夫人——刘先。罗夫人为安徽贵池刘氏后人。其先祖刘瑞芬追随李鸿章,总理淮军的水陆军械制造,并由此起家,累官至两淮盐运使、广东巡抚,出使过英国、俄国、法国、意大利、比利时等国,是晚清重要的外交官员。刘氏一族庋藏甚富,家有“玉海堂”藏书刻书,声名在外。刘瑞芬的五子,刘先的五叔祖刘世珩,是清末民国著名的文学家、大收藏家,因收藏两部宋刊《玉海》和南唐乐器大、小忽雷而被时人称颂为“前后双玉海,大小两忽雷”。罗夫人母系为嘉兴沈氏,其母为沈曾植的弟弟沈曾樾之女,长期寄养在沈曾植家中。沈曾植为清末大儒,王国维称赞他的成就足可比肩顾炎武,是“学术所寄”、“邦家之光”。

宋皓说:“罗太太回忆,她少年时期曾有一段时间住在五叔祖刘世珩家,就在上海的戈登路,她印象很清楚。有一次去看电影《蝴蝶梦》,演到女主人公吕蓓卡跟她先生一进到庄园大门往里走的时候,罗太太跟罗先生说:‘我们小的时候五爷爷家就是这个样子。’”可想其气派程度。拓晓堂与宋皓每次去到美国拜会罗太太时,92岁高龄的罗太太总会盛装出现,得体的长袍,描绘精细的妆容,头发梳得一丝不乱,首饰佩戴齐全,完全保持着老派风范。

( 傅抱石、李可染等作《林和靖》

)

( 傅抱石、李可染等作《林和靖》

)

宋皓是女生,她的感受更为细致:“与罗太太相比,我们行动比她快,声音比她响,言语更为伶俐。我们常会不自觉地赞叹她说:‘罗太太您太厉害了。’她特别不能理解,‘厉害’不是说一个人很凶吗?怎么形容一个人好,也能用这个词。罗太太会说‘这个东西实在是妙得很’。我们会用很夸张、很豪放的语言来表达自己的情感,可是罗太太一定是内敛、低调的。她的节奏、心态,让我们觉得自己的言谈举止都太粗糙了。她的优雅是已经融在骨子里,改不掉了。所以她常会提醒我:‘姑娘家,不可这么大声说话。’但时间长了,发现我们也改不掉,慢慢也就习惯了。”

黄苗子与罗太太的父亲相识,她的父亲曾是《申报》有名的记者。1940年的一日,罗太太去“中央社”找黄苗子,想了解一下父亲的事情,于是和罗寄梅碰了个正着。罗太太是否一眼相中罗寄梅不能确定,但罗寄梅肯定对罗太太是一见钟情。见第一面时,便提出给她拍照留念。没几日,罗寄梅借送照片之名,再次约刘先见面。深受家庭熏陶的刘先爱好艺术,和罗寄梅有着共同的情趣和爱好,于是两个志同道合的人走到了一起。

( 罗寄梅夫妇主持临摹的敦煌莫高窟第85窟壁画菩萨像摹本

)

( 罗寄梅夫妇主持临摹的敦煌莫高窟第85窟壁画菩萨像摹本

)

罗寄梅夫妇到达莫高窟后就住在张大千先生和眷属、门生曾居住过的雷音寺里,旧称上寺。据敦煌艺术研究所的苏莹辉回忆,1943年的秋天,当他抵达莫高窟参观时,看到爰翁旧居的壁间戏墨犹存,曾向罗氏伉俪打趣说:“你们的眼福真不浅,面对莫高窟成千上万的壁画、彩塑之外,还能寝(卧原有的土坑)馈(用张府设计的厨房)于大风堂的壁画真迹之下,真所谓福人福地,三生幸事。”于是三人彼此相顾大笑。“雷音寺”也成为罗氏夫妇继“忆梅庵”之外的另一个堂号并沿用至今。

20世纪40年代的摄影器材,按现在的标准是比较落后的,在大漠中,既没有灯光照明设备,又无特殊的胶片。莫高窟和榆林窟的窟门都是朝东的,每天早晨,阳光照射到洞窟的正面,而洞窟的后壁终日见不到阳光,特别是有些洞窟的中央有塔柱,正好把阳光挡住,使周围的壁画很不容易看清。当时张大千和弟子如果要临摹洞窟内部或者后壁的壁画时,就只能点着蜡烛画画。

张大千的一张非常有名的照片,就是在榆林窟内带着弟子临摹壁画的工作照,这张照片就是出自罗寄梅夫妇之手。这张照片从曝光的时间和亮度来说都掌握得很好。罗寄梅夫妇利用拍摄经常使用的反光板,将阳光折射到洞窟内,才拍摄到了这幅效果上佳的大千先生在洞窟内临摹壁画时的照片。张大千看到这个好办法时,不由得大叫起来:“世上还有这样的好办法,早知有此,也不至于将安西城内的蜡烛全都买光了。”此后,张大千和弟子也学用此方法,反光照明,解放了双手,临摹壁画不仅加快了速度,也提高了临摹的质量。

这段经历令大千先生和“忆梅庵”主人夫妇成为终生最密切的挚友。上世纪六七十年代,张大千居住在美国加州的“可以居”、“环碧庵”,罗寄梅夫妇多次赴加州探望,为这一时期大千先生的生活留下了一批珍贵的摄影照片;而大千先生不仅将一些私密的事物交与罗寄梅夫妇办理,留下了许多往来信函,也将许多“可以居”、“环碧庵”案头文玩送给“忆梅庵”主人夫妇留作纪念。这是几十年的相知相交的积累,也是一段历史的见证,也是情谊所在。

1945年张大千70大寿的时候,特在日本“高诚堂”和“玉川堂”定做了牛耳毫木制笔及牛耳毫竹制笔,木制笔管上书绿色字“艺坛主盟”,红色字“己酉四月高诚堂特选牛耳毫特制恭介大千居士七十大庆”;竹制笔管上书蓝色字“艺坛主盟”,红色字“大千居士七十大庆”,绿色字“己酉四月玉川堂特选牛耳毫特制恭介”。这是张大千旅居巴西期间,特地托了人情,重金收购了一磅牛耳朵里取出的绒毛,这一磅牛毛需从20万头牛耳中取得。张大千将牛耳绒毛带到日本的“玉川堂”和“高诚堂”两家笔庄,制成50支毛笔,加工费就花了700美元。

牛毫笔制成后吸水饱满而有筋骨,宜于写字,画则写意最佳。大千先生兴奋地将牛耳绒笔命名为“艺坛主盟”:“既然用的是牛耳毛,用此笔如同执牛耳。”他还专门赋诗一首:“雄狮百胜恣横行,执耳升坛众与盟,所向从来无劲敌,敢从纸上笑书生。”牛耳毫笔是张大千最为中意的毛笔,他曾将“艺坛主盟”牛毫笔赠送给毕加索、谢稚柳、“儒将”黄达云等人,这都是张大千所看重之人。大千先生去世之后,张氏后人捐赠给台北“故宫博物院”的大千遗赠中,四支大风堂选毫中就有“艺坛主盟”牛耳毫笔。赠予罗寄梅夫妇的达四支之多,足见两家情意深厚。

在敦煌的岁月,从拍摄到胶片的冲洗、照片的印制,都是罗寄梅夫妇亲手操作。白天在洞窟内拍摄,晚上就在自己布置的暗房里冲洗底片。在敦煌一年多的时间里,他们拍摄的范围涵盖了差不多莫高窟的所有洞窟。对于一些重要的洞窟,不仅拍摄了全窟壁画的主要内容,还拍摄了很多壁画局部照片,如单个的菩萨、天王及供养人像,以及飞天、金刚力士等。

1944年6月中旬,罗寄梅夫妇完成了历时一年多的石窟拍摄工作,离开敦煌返回重庆。(日本投降仪式报道)不久,由于抗战胜利,国民政府迁往南京,罗氏夫妇也迁到了南京。但时局并不稳定,没有多久,风雨飘摇的国民政府就开始迁往台湾。罗氏夫妇也不得不离开南京,移居台湾。

1952年,罗寄梅夫妇在台北的中山北路开办了一家外文书店,主要由罗太太打理,经营原版的艺术、文史类英文图书。因为敦煌那一段终身难忘的经历,他们将书店取名为“敦煌书局”,并以英文Caves为名。1953年罗寄梅离开“中央通讯社”,到“中国文化大学”任教,所讲述的依然是敦煌壁画。在文化大学期间,罗寄梅夫妇成立了自己的工作室,和一群志同道合的艺术家们开始了敦煌壁画的复制工作。1956年4月,张大千在东京举办敦煌临摹作品展。为了此次画展,张大千特地给二弟张目寒写信,请目寒代向罗寄梅商借一批他拍摄的敦煌壁画照片,以作为现场展品的参考对照。

美国岁月

1964年美国纽约世界博览会的主题是“从理解走向和平”。拓晓堂说:“叶公超知道罗寄梅夫妇在台北组织一帮朋友一直临摹敦煌壁画。他们把底片做成幻灯片打在墙上,然后完全按照原样临摹。他们自己也做,但主要还是请来的朋友绘画,因为这个风格调子要他们定,其他人没有去过敦煌。”宋皓补充道:你会看到张大千和他们所绘的同样一个场景,色彩完全不一样,张大千的颜色很艳,罗寄梅夫妇的是真实还原,甚至把残片、破损的部分完全按原样还原。这是他们的一个临摹的特点。”

这一年,罗寄梅参加纽约国际博览会,展出“忆梅庵”主持复制的80余幅敦煌壁画。这一批作品风格上自北魏、下至元代,包括了经变、佛故事传、佛画背景山水人物、飞天、伎乐、供养人像以及天王像等多种绘画题材。敦煌壁画原有的尺幅都非常巨大,而“忆梅庵”的作品,多是聚焦于壁画的局部将之特写出来,遂成为最精彩的篇章。最难得的是每一张作品都能保留着原画的风化痕迹,这一点看起来不难,做起来要比自己的创作还要难上几倍。

参加纽约世博会之后,罗寄梅夫妇便移居美国。从重庆,辗转到南京,然后又到台北,最后到美国,其间不断地搬家,家中的收藏和物品大都已失去,而唯独两大包敦煌底片却始终伴随着他们不忍舍弃。甚至在台北家中失火时,罗夫人第一念头抢救出来的依然是敦煌底片。“忆梅庵”主人曾经想出版这批照片,但曲高和寡,不论是台湾地区还是美国,并没有多少人了解敦煌,这一愿望始终未能付诸实现。

到美国以后,一个偶然的机会,经普林斯顿大学艺术史专家方闻先生引荐,又得到洛克菲勒三世基金的赞助,1968年,普林斯顿大学购得了罗寄梅在敦煌石窟拍摄的全部照片(罗氏保留著作权),这些照片就存放在普林斯顿大学的艺术与考古学系里,作为师生们教学和研究的参考。普林斯顿大学还聘请罗夫人主持学校研究资料中心的工作。

在美国,艺术史专家方闻教授是较早认识到这批敦煌石窟照片的学术价值的学者。方闻提出中国艺术史上“汉唐奇迹”的观念,很大程度上是得益于对敦煌艺术的考察。他在有关中国绘画史的论文中多次引用了“忆梅庵”拍摄的敦煌图片。日本学者、东京大学教授秋山光和曾在上世纪70年代发表文章,指出这批照片的学术价值。他认为罗氏照片的特色不仅对敦煌石窟拍摄得较全面,而且对窟内壁画的细部也进行了细致的拍摄,特别是对伯希和照片有很大的补充,对样式和技法的研究极有用。实际上,在中国改革开放之前,国外学者不能到敦煌实地考察的年代,这批照片起过非常重要的参考作用,特别是对日本学者来说,70年代到80年代初的敦煌石窟研究,恐怕除了伯希和的图录外,罗氏照片就是最丰富的资料了。

中国嘉德在今年的秋拍中将推出“忆梅庵长物”专场,将首次展现“忆梅庵”主人近70年与张大千、傅抱石等人稽古敦煌、书画酬唱的珍藏。“这批东西总共81件,我们分了三个主题来展现。”宋皓说,“第一个版块叫‘稽古敦煌’,这个版块以朋友为他们践行为主,其中又以傅抱石为主,一个印章,一幅画;第二部分是‘名士文章’;第三部分是‘大风堂长物’,自然是与张大千有关的了。”

罗太太承家风,素有收藏熏染,且保留着一些沈氏遗墨。家传之外,在敦煌的几年里留下了许多零碎的遗物,收集这些遗物,或是只言片纸,或是残渣碎木,都成了“忆梅庵”夫妇在大漠中工作之余的生活情调和乐趣。这里可以看到的敦煌残经碎片,部分是罗寄梅夫妇在沙土里捡出来的,部分是大千先生在敦煌沙堆里捡出来的,后来大千先生将自己捡的这些佛经残片也都全部转赠给了罗寄梅夫妇。

拓晓堂解释说,现在大千先生赠送的和罗寄梅夫妇的敦煌残经碎片,已经完全混在了一起,不能再区分开来了。从这里世人也许可以知道,为何大千先生在敦煌工作如此长的时间,而手中竟没有敦煌残经的原因。这些残经碎片,虽非整卷,然而其重要性在于直出大漠,而非敦煌编号17号的藏经洞。它证实了在藏经洞之外的其他洞窟里,也有供养的经卷,故敦煌写经,并非藏经洞独有。只是由于没有封闭,而大漠风沙已经将这些经卷化作了这些碎片,可这些碎片上的历史信息则是永远无法抹去的。这些残经,2004年经美国普林斯顿大学的陈怀宇先生整理,发表在敦煌学会编辑出版的《敦煌学》第25集。

将敦煌照片结集成册的愿望,在罗寄梅先生生前未能达成。近年,普林斯顿大学计划将这批照片正式出版,担任校订工作的是年逾九十的罗夫人。在她距离敦煌千山万水之外的普林斯顿的家中,墙上悬挂着黄苗子书写的对联:“菩萨心肠英雄岁月,神仙眷属名士文章。”

罗寄梅夫妇的这些收藏或许不能叫收藏,这是伴随他们一生共同生活的点滴,爱情、亲情、友情,已超乎收藏之意。物不在大,而在于有意;品不在价,而在于有趣。物品的或大或小,或重或轻,全在会心者,乃可得其意也。

忆梅庵长物

张大千(1899~1983)

仿唐仕女图

镜心设色绢本

钤印:张季子、大千

题识:刘芳女士清赏,大千张爰。

此为张大千1943年在榆林石窟时所绘仿唐仕女像,题赠罗寄梅夫人刘先(又名刘芳)女士。精妙非常。

张大千

仕女图

镜心设色绢本

钤印:张爰、大千

题识:寄梅吾兄晒正,大千弟张爰。

此为张大千1943年在榆林石窟时所绘仕女像,题赠罗寄梅先生。精妙非常。

齐白石题凌淑华女士行书

镜心 水墨纸本

题识:题凌淑华女士赠画。白石。

忆梅庵主人题签:一九七七年春,访叔华女史于其伦敦寓所。承赠白石老人小诗一幅(老人误凌为林)。

凌叔华(1900~1990),女作家、画家。原名瑞棠。笔名叔华、素心。广东番禺人。1922年就读于燕京大学,并开始在《现代评论》上发表小说。1929年任教于武汉大学,主编《武汉文艺》。1940年起在燕京大学任教。1956年后在新加坡南洋大学、加拿大等地教中国近现代文化,后寓居英国。凌叔华出身豪门世家,其祖父凌朝庚为广东番禺巨富,父亲凌福彭与康有为是同榜进士,官至直隶布政使,授一品顶戴。与袁世凯私交甚密。凌叔华的英语启蒙先生是辜鸿铭。1924年5月,印度大诗人泰戈尔访问中国,在京城文学界引起不小的轰动,凌叔华作为燕京大学的学生代表送去请柬,还以女主人的身份在凌府举办茶话会。凌叔华的大书房也成了中国最早的文艺沙龙,由此茶会,凌叔华认识了自己的知己徐志摩和日后的丈夫陈西滢。徐志摩曾为凌叔华的第一部小说《花之寺》作序,是一生中唯一一次为人作序。他的处女诗集《徐志摩的诗》出版扉页上的题词“献给爸爸”,则是出自凌叔华的手笔。徐志摩去世后墓碑上的题记也是凌叔华的手书。徐志摩和凌叔华、林徽因、陆小曼四人之间的情感纠葛也是最为外人所津津乐道的话题。

忆梅庵

敦煌莫高窟第188窟壁画摹本

镜心设色纸本

此件为罗氏夫妇主持临摹的敦煌莫高窟第188窟壁画。

188号洞窟最初凿建于盛唐时期,中唐时期完成了四壁的画像及佛龛的凿画。此幅作品即为中唐时期颇有代表性的菩萨形象。菩萨脚踩莲花,体态端庄。落笔雄劲而敷彩简淡,是中唐吐蕃时期出现的一种新风格。

此幅作品为1964年纽约世界博览会台湾馆展品之一,参见《中美月刊》1964年第五期《纽约博览会敦煌壁画复制品一览》。

郁风(1916~2007)

花卉

镜心设色纸本

钤印:郁风

题识:刘先清玩、郁风、澳洲。

此件为郁风绘赠罗夫人刘先之作。

谢稚柳(1910~1997)

天竹喜鹤

立轴设色纸本

1943年作

钤印:迟燕、谢稚

题识:寄梅道兄法家雅教。癸未四月稚柳弟谢稚同在榆林窟。

此件系谢稚柳于敦煌所作,时与忆梅庵主人夫妇同在榆林窟。

谢稚柳,原名稚,字稚柳,以字行,晚号壮暮生。江苏常州人。擅书法、缓画及古书画鉴定。著有《敦煌石室记》、《敦煌艺术叙录》、《水墨画》等,编有《唐五代宋元名迹》等。1943年谢稚柳任中央大学艺术系教授。1942年与张大千赴敦煌研究石窟艺术,写成《敦煌艺术叙录》、《敦煌石窟集》等书。(文 / 李晶晶) 傅抱石凌叔华壁画艺术美术妙得张大千文化临摹谢稚柳