军艺岁月:好小说的样子

作者:丘濂( 1984年,莫言(左)刚考入解放军艺术学院,与刘毅然合影 )

实习记者 刘钰

1984年初夏,当莫言从北京延庆的部队驻地赶到解放军艺术学院准备报考文学系时,被告知报名工作已经结束了。接待他的是教学秘书刘毅然,协助系主任徐怀中来招生。刘毅然向本刊记者回忆说:“大部分的报名者都是部队推荐的,莫言手里没有官方的推荐信和报名表,却拿出了两篇作品,《售棉大道》和《民间音乐》。之后他也没说什么慷慨激昂的话,便默默地走了。”莫言也还记得第一次与刘毅然的见面,但从另一个角度写了自己的狼狈:“领导让我自己去问问……我电话都不会打,不知道什么叫蜂音,什么叫忙音。进城后,也不会坐公共汽车。一进走廊就碰到了刘毅然。他穿了一件灰色的衬衣,英俊潇洒;我穿着一身的确良军装,背个挎包,汗流浃背。一见他,就‘啪’地敬了个礼,说报告首长……”

刘毅然说他当时尤其喜欢《民间音乐》这篇。它讲的是个性张扬的小酒店女老板花茉莉收留了流浪到小镇的盲人乐师,小镇传开了这对男女的流言蜚语。花茉莉爱上了盲乐师,想和他结婚。但盲乐师发现女老板想利用他的音乐才华作为一种生财之道,悲哀地离去。“我那时写诗,最注意语言,翻两页觉得语言不好就不会往下看了。莫言的小说语言马上吸引了我。”他将两篇作品送给徐怀中,马上得到他的赞赏,获得了提交作品中最高的成绩。于是莫言获得了考试资格,以文化课第二、专业课第一名的分数进入军艺文学系。刘毅然说,他负责考生作品初审,遇到优秀作品,自然会推荐给握有决定权的徐怀中。这对于他来说,只是举手之劳,“但莫言却一直记住了这件小事的恩情,以后时常在回忆性文字中提及。这成为我们友情的开始”。刘毅然说。

在进入军艺前,莫言已经发表了一些作品。《民间音乐》最早刊登在保定文联主办的《莲池》杂志上,那也是他发表处女作《春夜雨霏霏》的地方。孙犁看到后,曾在《天津日报》上撰写文章对这篇小说这样肯定:“小说的写法,有些欧化,基本还是现实主义的。主题有些艺术至上的味道,小说的气氛,还是不同一般的,小瞎子的形象,有些飘飘欲仙的空灵之感。”除此之外,莫言入学前还在《解放军文艺》上发表过小说《黑沙滩》。当时的责任编辑刘增新告诉本刊记者,他是从普通的自然来稿中发现的这篇小说。“题材就取自于他跟随部队在农场的生活,看了几行后,便觉得语言出彩。他写一群新兵没有坐卡车的经验,一个急刹车,‘就像一堆核桃般向前滚去,挤成一堆’。”

但和其他同学比,莫言已经取得的成绩在当时却算不上突出。当时这里集中了全军最优秀的创作人才,其中像李存葆,已经凭借《高山下的花环》获得过全国1981~1982年度优秀中篇小说奖,南京军区的报告文学作家钱钢也凭借《唐山大地震》获得过全国报告文学奖。莫言的同学、后来任军艺文学系主任的黄献国教授向本刊记者回忆,开学后不久,徐怀中老师向所有人推荐莫言的《民间音乐》。“班里还有人问,这个作者是什么人啊?也有人开玩笑说,就是咱们班眼睛老睁不开的那个。莫言上课永远坐在教室南边的一个角落,不太发言,也不怎么参与讨论。”但莫言从来不会缺课。“也不会像有的人那样,故作高深地读书看报,或者大声咳嗽,或者很悲壮地愤然离开教室,以显示自己的学问比老师还高。”刘毅然说。

( 《透明的红萝卜》的责任编辑萧立军

)

( 《透明的红萝卜》的责任编辑萧立军

)

莫言的班里一共35名同学,他们也是军艺文学系的第一届学生。刘毅然向本刊介绍,由于文学系刚成立,其实系里只有一位正式聘用的古典文学老师,其他讲课教师都是临时外聘的。邀请来的人物很广泛,像作家里的王蒙、林斤澜、汪曾祺,中国社科院文学研究所和外国文学研究所的专家,意大利文学、拉美文学的翻译家,还有些社会上的学者。“这样的方式,虽然不系统,但信息量很大,狂轰滥炸,八面来风,对迅速改变我们头脑里固有的文学观念发挥了很好的作用。”莫言回忆说。

《透明的红萝卜》是莫言在军艺写出的第一篇“天马行空”的作品。他同寝室的室友施放见证了整个从构思到诞生的过程,他告诉本刊记者:“他的构思是从一种意象开始。有天早晨去饭堂的路上,他说:老施,我要写篇小说,我要写一个红萝卜。我问:你要写一个什么样的红萝卜?他说:我要写一个金色的红萝卜。接着他就把那个梦给我讲了。”梦境中,莫言看见“一块萝卜地,阳光灿烂,照着萝卜地里一个弯腰劳动的老头;又来了一个手持鱼叉的姑娘,她叉出一个红萝卜,举起来,迎着阳光走去。红萝卜在阳光下闪烁着奇异的光彩”。施放认为,这和传统的构思方式完全不同,由于是一种内心感受衍生的,他构思出的东西,就势必带有一种独特的色彩。“我们习惯的构思方法往往是这样的:阅读了一篇文章,学习了一份文件,响应了一个号召,然后用这种眼光去观察生活,看到这个人值得写,那件事值得写。这种构思方法,难免不带上人为的痕迹。”施放说。

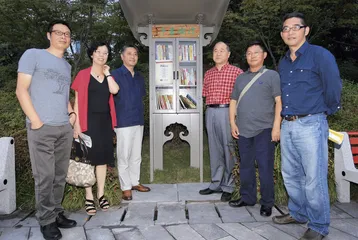

( 9月10日,麦家(左一)、舒婷(左二)、莫言(左四)、阿来(左五)和苏童(左六)成为杭州漂流书亭的第一批“启漂者”

)

( 9月10日,麦家(左一)、舒婷(左二)、莫言(左四)、阿来(左五)和苏童(左六)成为杭州漂流书亭的第一批“启漂者”

)

徐怀中看到这篇作品后十分喜爱,是他将本来的标题《金色的红萝卜》改为《透明的红萝卜》。黄献国向本刊记者回忆,由于班里人才济济,当时常有和作者已经建立稳定关系的杂志编辑上门约稿,“宿舍的门槛都快被编辑踏破了”。“但莫言刚开始和那些高水准文学刊物编辑是没有交往的。徐怀中老师当时告诉他,不要再送到那些没有影响力的地区小刊,这次由他来做推荐。”徐怀中将这篇小说推荐给了《中国作家》杂志社,萧立军于是成了责任编辑。

萧立军对本刊记者回忆,小说最突出的特点是突出“感觉”而非性格刻画,主人公“黑孩”能看到别人看不见的奇异而美丽的事物,比如萝卜在铁匠炉里的变幻;听到别人听不到的声音,就像头发落到地上发出的声音。这可以看做是莫言童年经验的移植:莫言十二三岁的时候,在一个桥梁工地当过一段小工。白天打铁,晚上就睡在桥洞里。洞外是生产队的黄麻地,黄麻地外是片萝卜地。有一次因为饥饿,莫言偷了个萝卜,结果被抓住,哭着认错并向毛主席请罪。但这其实也是现代主义文学作品中表现出来的认知世界的方式,作为一种叙述技巧后又反复被莫言以及其他作家使用。“叙述者伪装成孩子/疯子/傻子的视角,是为了看到理性世界控制的另外一面。”北京大学中文系教授陈晓明则这样向本刊记者解释它的意义。

萧立军说,这篇小说发表后,他向领导建议组织了两次讨论会,看重了这篇小说对于文学转型的价值:“‘文革’结束后一直到80年代中期,文学创作的潮流就是突破‘文革’中设立的种种禁区,或者像‘伤痕文学’那样,直接去控诉政治运动对人的伤害。正好到1984、1985年,文学界思考的就是如何扩大视野,不再局限于那些题材和手法的创作。”莫言通过这篇小说,提供的思路是:“写痛苦年代的作品,要是还像刚粉碎‘四人帮’那样写得泪迹斑斑,甚至血迹斑斑,已经没有多大意思。即使在‘文革’期间的农村,尽管生活很贫穷落后,但还是有欢乐;即使温饱都没有保障的情况下,生活中也还是有理想的。这种欢乐和理想都被当时的政治背景染上了奇特的色彩,应该把这些色彩表达出来。把那段生活写得带点神秘色彩,虚幻色彩,稍微有点感伤气息也就够了。”

萧立军记得,第一次讨论会是在军艺宿舍里。萧立军回忆,是他借了个四喇叭收录机,一路骑车顶风从沙滩到魏公村完成的录音。“与三位室友比,莫言显得不善辞令,最后徐怀中总结,予以肯定。讨论的记录同小说一起发在1985年4月11日出刊的《中国作家》上。我更加重视一周后在华侨饭店的座谈会,我准备了20多份清样,分送给北京最有影响的批评家和作家,像李陀、雷达、史铁生、汪曾祺、曾镇南等等。我格外叮嘱李陀要发言,因为我觉得他当时最前卫、最有眼光,也最敢谈新观点。我期待他肯定莫言的小说,也指望他在别的评论家有负面声音时,能够力排众议。”

黄献国记得,除了徐怀中老师同莫言一起去参加座谈会外,莫言还特意叫上了同班同学崔京生。“莫言觉得自己嘴笨,应对不了那些质疑他的批评家。崔京生是‘大炮’,在学校就爱为莫言打抱不平。”李陀在《1985年“小说革命”前后的时空》中,曾这样记录当时的场景:“我找史铁生去,说你得帮帮我,说点话,我们会上一定得支持莫言。当时果然有很多人批评,我就说它怎么怎么好。铁生老不说话,后来冯牧沉不住气了,问:你怎么老不说话?铁生一发言,就说宗教感,他只讲了几句‘红萝卜’。在80年代讲宗教是异端,说什么宗教对文学的重要性,我急得哦。”

莫言后来这样回顾两场讨论会后他自己的心态:“这篇小说实际使我信心大增,野心大增。使我意识到原来这就是好小说。接下来很快就出来一批,像《爆炸》、《筑路》、《秋水》、《三匹马》、《白狗秋千架》、《老枪》,都是这个时期写的。这一批小说基本上奠定了我所谓青年作家的地位,文坛上知道了有这么个人。”

莫言身边的每个人都对他当时喷薄而出的创作能量印象深刻。“为了互不干扰,当时许多宿舍每个铺位之间都拉起了帷幔,大家在自己的国土里搞文学割据。莫言宿舍里的人懒,还保持着一览无余的朴素面貌。”刘毅然告诉本刊记者,“我每次去他们宿舍,常看见其他几个人在旁边神侃,云山雾罩,莫言就趴在桌子上弄他的小说,完全不忌讳你的大声喧哗和来回走动。而且他可以随时扔笔,对付你的轰炸和轰炸你,然后又瞬间定格趴在桌前纹丝不动了。我看过他的手稿,非常干净,几乎一气呵成,很少涂改。”刘增新则回忆,他那时的写作进度是每天1万字左右。“我最喜欢他的中篇小说《爆炸》。开头父亲要打儿子嘴巴的一个场面,就汪洋恣肆写了3000字,从中可以看到他语言的渲染能力和夸张能力。”

也许是由于当年帮忙呈递作品的一个举手之劳,莫言与刘毅然的情谊要更加深厚。刘毅然也有机会去认识那个同学面前“沉默寡言”之外的莫言。“有一次系里开联欢会,莫言和崔京生两个人反穿着雨衣推着自行车上台,身上贴着方便面,手上挥舞着卫生纸缠成的宝刀,嘴里咿咿呀呀唱着野调,和《红高粱》里,‘我爷爷’唱得差不多。别的同学都很惊诧,眼泪笑得都出来了。我觉得那就是我了解的莫言。他幽默机智,充满了想象力,情感细腻丰富,时不时有一鸣惊人想法。”刘毅然记得,他有一段时间边写小说边要听音乐,最爱德沃夏克《第九交响曲》的第二乐章。“他说里面一定有痛苦的爱情。每次听,莫言都会感动得泪流满面。”上学期间,刘毅然和莫言还曾一起去新疆体验生活。“有一段大家一起坐火车的硬卧。莫言给我讲故事,真真假假也搞不清楚是家史还是野史,接着他突然说有了个中篇的想法,就是之后的《奇死》。他曾经告诉我,很多小说的构思,都是在给我讲故事中完成的。他也讲过,他喜欢《聊斋志异》,蒲松龄把流传在家乡的奇闻轶事,狐仙的故事,鬼怪的故事全部变成了小说素材,他就是他写作上的祖师爷。”(文 / 丘濂) 读书文学小说军艺岁月透明的红萝卜民间音乐刘毅然样子莫言作品