暂得之乐

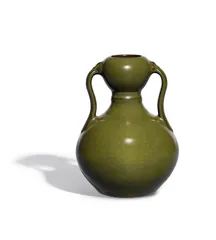

作者:李晶晶 ( 清乾隆 松石绿釉浮雕缠枝莲纹石榴尊 )

( 清乾隆 松石绿釉浮雕缠枝莲纹石榴尊 )

这是一张拍摄于1955年的照片。相片上的男子双手背于身后,眼神淡定自若,充满自信。他叫胡惠春,名仁牧(1911~1995),是上海、香港两地的银行家,亦是大收藏家,西方收藏界习惯称呼他为J.M.Hu。胡惠春夫妇曾在20世纪50年代和80年代先后两次捐给上海博物馆300余件艺术品,上博特别为胡惠春夫妇捐赠的陶瓷开辟出一个展厅,并以他的堂号“暂得楼”命名。这里常设130多件中国古代不同时期的陶瓷精品展览,其中又以清代官窑单色釉瓷器为尚佳。

“暂得”一词出自王羲之名作《兰亭集序》:“当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。”胡先生取“暂得”二字,一是指一个人不可能永远拥有艺术品,故为暂时拥有;二是图一时之快乐,曾经拥有,就如兰亭修禊之事一样。

拍摄照片的这一年,胡惠春44岁,正值盛年,意气风发。此时是他们举家从上海迁到香港的第五个年头。1950年,胡惠春作为上海市文物管理委员会委员,极力推动上海博物馆的建设。他认为不能让博物馆的展厅空无一物,于是把珍藏的数百件文物捐给上海市文管会。胡惠春此意本打算在上海发展,但到北京开完一个有关金融工作的会议后,他改变了主意,认为“发展方向不同,难以共同合作共创大业”,便离开上海,到香港寻求发展。

若要说胡惠春的故事,不能不从他的父亲——胡笔江说起。

胡笔江(1881~1938),祖籍镇江,因排行老四,人称胡四。他和宋子文、张家璈、钱新之、叶景葵、陈光甫、李铭、吴鼎昌、周作民、谈荔孙并称“中国十大银行家”。胡笔江的父亲是钱庄店员,因此有能力送他去私塾读书。17岁时胡笔江被送到江苏泰县姜堰镇一家小钱庄当学徒,他精明聪慧,很快掌握了业务,三年学徒出来去了扬州仙女庙认源银号。这家银号是后来交通银行总经理李经楚所开,胡笔江在这学了不少东西。

( 清乾隆 仿汝釉桃式洗 )

( 清乾隆 仿汝釉桃式洗 )

1910年,胡家被一桩案件牵涉,为了打赢官司,胡笔江到南京找同学帮忙。这位同学与李鸿章之兄李瀚章的九儿子相熟,李瀚章曾任两广总督。胡笔江与李家九少爷在南京相识后,又应邀到了北京,在李家的介绍下,认识了不少知名人士,其中就有天津花旗买办王莜庵。王介绍胡笔江到陆军部办的公益银行任副经理,不久又经人介绍进了交通银行北京分行任调查专员,从此开始了人生转折。

胡笔江在交通银行深得赏识,连连晋升,从总行稽核,北京分行副经理,再升任分行经理。胡惠春是胡笔江的长子,出生在他任职交通银行期间。1919年,辛亥革命爆发,各省纷纷脱离清政府,时局动荡,给金融业带来危机。胡笔江借此立获暴利,不过他的作为被报界揭露,京津金融界纷纷指责。不久,直皖战争爆发,再次波及金融界,胡笔江得到风声,在中、交两行钞票黑市交易中,又发了一笔横财,此事再次曝光。胡笔江见势不好,匆匆递了辞呈,于1921年离开交通银行,举家南下,在途中遇到南洋侨商黄亦住。

( 清乾隆 窑变釉双耳炉 )

( 清乾隆 窑变釉双耳炉 )

黄亦住是爪哇巨商,在印尼30多年的商业经营中,深知银行的重要性。1917年,华侨糖商遇到困难,遭荷兰银行资本的掣肘和刁难。1919年4月5日,黄亦住将其所积资金约合2000万美元汇回国内,结束在印尼的事业,返回厦门鼓浪屿定居。今天来到鼓浪屿,依然处处能见到黄亦住当年留下的建筑,亦能听闻老人们说起黄亦住的各种传奇,此为他话。

1920年,黄奕住专程前往上海,拜会上海《申报》董事长史量才,表示想在上海办银行一事,史良才推荐胡笔江,两人大有相见恨晚感。胡笔江到上海后,着手筹备银行。此银行因有金融、工商界人士和南洋华侨合营,故定名“中南银行”。1921年7月5日,上海中南银行正式成立并营业,成为当时全国最大的侨资金融企业。该行向国民政府立案后,“政府念君才,知可倚重,遂予发行钞票,视同中国(银行)、交通(银行)两行”。因此,中南银行成为当时全国可以发行钞票的三家银行之一。该行为了取信于民,特联合了盐业银行、金城银行、大陆银行,订十足现金准备及准备公开制度,于四银行之外,另设四行准备仓库,专为保管准备现金,发行钞票。

( 清乾隆 茶叶末釉如意耳葫芦尊 )

( 清乾隆 茶叶末釉如意耳葫芦尊 )

1927年,胡笔江与宋子文在上海相识,交往中,宋子文对胡笔江的才干及在许多问题上有共识,关系日益密切。1932年,宋子文组建“废两改元”研究会,胡笔江为委员,由此开始成为宋子文财政计划的智囊人物。1936年4月,胡笔江重返交通银行,任董事长,成为交行的最高当权人物。

1938年8月24日,胡笔江与准备赴美商谈借款的浙江兴业银行总经理徐新六和孙科随员等14人登上“桂林号”飞机,8点从香港起飞。当飞机飞抵广东珠江口上空时,突然遭到5架日本军用飞机扫射,致“桂林号”中弹起火,机长将飞机迫降在中山县附近的海面,胡笔江从飞机上下来,在抢救散落的公文时,被日机击中,不幸身亡。

( 清乾隆 仿汝釉花觚 )

( 清乾隆 仿汝釉花觚 )

此时胡惠春27岁,刚成家立业。父亲的去世,让他担起了照顾继母及尚未独立的12位兄弟和6位妹妹的重任。为让弟妹能得到更好的照顾,一家人从香港搬回上海,胡惠春继承父业,出任中南银行的总经理。胡惠春兄妹年少时,胡笔江就为他们聘请名师在家中授课,让他们接受中国传统教育。因此,在胡惠春进入上海圣约翰中学前,已经深受中国文化影响,中学毕业后进入燕京大学攻读地质学,不过他对此并没有兴趣,他的兴趣在文史与艺术。1933年11月17日,他在日记中写道:“做历史论文,题为《汉唐两代对外武功之比较》、《汉初制沿秦旧制之原因》。”这实为历史专业的学生所做的题目,却出自一个地质专业学生笔下,足见他对历史的酷爱。

深读文史和艺术,让胡惠春对中国古老的艺术品产生了浓厚兴趣。他对陶瓷的钟爱始于求学阶段,购入的第一件古董是一件19世纪的民窑笔洗,那是他从上海的小古董店里淘来的,对这件首次获得的藏品,他总是津津乐道。自中日战争以来,数次搬迁,他都会留下大部分藏品或送出,但这件笔洗他一直带在身边。

( 清雍正 粉青釉盖罐 )

( 清雍正 粉青釉盖罐 )

在瓷器收藏中,胡惠春以明清官窑作为收藏核心,他对藏品的品相要求极尽完美,有丝毫瑕疵他都不会接受。有一个流传甚广的故事:一次,他遇见一对古月轩珐琅彩瓶,其中一只因为有一处小小的缺釉,他拒绝成双收购。卖家提出将有瑕疵的那件半价出售,但他还是只购买了那件完美的。在明清官窑中,胡惠春更偏爱清代单色釉,颜色虽简,却包含了文学、美学、哲学等诸多含义。

今年香港苏富比推出“敦朴涵芳:胡惠春旧藏清代单色御瓷”专场拍卖,12件瓷器中,以青釉为主。清代青釉由深及浅,分为豆青、东青、粉青。康熙朝的豆青釉比雍、乾两朝多,想来是江山未稳,战事频繁,因绿色透彻,似有不妥协、不犹豫之意。东青釉又可写作冬青,是清代青釉里最大宗的一支;粉青柔媚,充满诗意,雍正一朝多。在胡惠春的这次专拍中,一件雍正粉青釉盖罐尤为经典,小口微敛,丰肩宽腹,平底,配盖,造型敦厚秀美。除足端外,通体施淡青釉,青翠柔和,匀净肥腴,聚釉处现玻璃光泽。瓷器的釉色在青与白之间,暧昧地表达着青色。

( 胡惠春(摄于1955年) )

( 胡惠春(摄于1955年) )

1950年胡惠春到香港后,对收藏的兴趣并没有减弱,相反,收藏范围由官窑瓷器扩展到其他器物甚至书画。胡惠春一直有个想法,就为给志同道合的朋友提供研究艺术、畅所欲言、互相观摩的组织。1960年他和陈光甫、利荣森、霍宝财、黄宝熙、叶义、徐伯郊等发起收藏协会“敏求精舍”,陈光甫被推荐为永久名誉会长,胡惠春被推选为首任会长。“敏求精舍”,名字出自《论语·述而篇》第七:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也。”古物收藏者,除了好学敏求外,还应具备求美求精的原则,这也是胡惠春一直遵循的收藏原则。

80年代后期,胡惠春已良久没有收藏古董。女婿范季融与他畅谈时,胡惠春提及他常常困惑在过去的生命历程中,是否走错了路。他认为,他应该从事文化活动。打从购藏第一件陶瓷开始,他对每件重要的艺术品及其相关背景都铭记于心;反之,与他本身的银行事务相关的事宜,却似乎印象不深。他想他的真正兴趣,就是与艺术的交流。(文 / 李晶晶) 暂得之乐