有意思,没意义

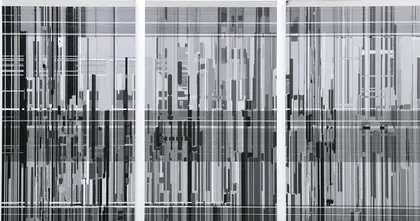

作者:曾焱 ( 刘韡2012年新作 )

( 刘韡2012年新作 )

打开刘韡的简历,可以拉出一张长得让人没有耐心看完的展览清单,从个展到联展,从国内到国外,密密一大版。光是2012年这大半年,除了在北京798“长征空间”刚刚结束的个展“刘韡”,前面还有巴黎个展以及其他5个联展,包括获得“马爹利年度非凡艺术人物奖”。不过刘韡说,他觉得频繁的展览并不代表任何东西。“我不知道别人怎么看我,我到底处在什么位置。我到现在还是一点都不清楚。”

刘韡毕业于中国美术学院(前浙江美术学院)油画系,不过在1999年真正开始进入艺术圈的时候,他做的是装置,而不是绘画。那年,刘韡的第一件重要录像装置叫作《难以抑制》,在他看来,这算是他真正从事艺术的开始,而之前两三年用来谋生的画画都不算数。对这件作品,刘韡后来自我评价:“基本脱离了以往学校教育的惯性,有了自由意志和尝试。”

但他回忆,自己真正对于艺术有了思考而不只是在做作品,应该在2003到2004年。他的作品开始脱离对自我身体和情绪的写照,鲜明地和城市以及建筑发生了关系。除了装置,这种个人语境还加入了具典型刘韡辨识度的绘画。“‘非典’那段,在家闲得没事,又重新开始画画。”刘韡的画,在展览中给人的感觉往往像是他那些装置的补充说明,如架上的“装置”,多数有高混合的色彩、条线分割,以及精确的、富有几何美感的切面构成。

他不认为艺术是创作,他觉得艺术是对已经被接受的现实的“重新解读”,其结果可能很有意思,但并无意义。

“我的思维方式是每一个图像、场景在我大脑里都是零件,可以不断再组合的,分析这个图像的意义,在视觉当中不断调整直到更有意义,把所有的问题和思考都转嫁于视觉中。”这是刘韡的一段自我阐述。

( 装置作品《仅仅是个错误Ⅱ》局部 )

( 装置作品《仅仅是个错误Ⅱ》局部 )

具有这种无尽接近现实的思维方式的刘韡,私下却隐藏着极其古典的趣味,这看起来像是一个悖反——刘韡说,比起现当代,他更迷恋那些古典艺术的展览。“当代也看,但没有古典那么让人着迷。古希腊时期的东西尤其好,到了罗马就没那么有意思了。”

刘韡一再重申,“我所有的能量都产生于不稳定”,但他又说,他在做作品的时候异常需要明晰表达,因为他讨厌任何失控的感觉。这看起来是又一个悖反,一种必须可控的不稳定?“我在带工人们做东西的过程中不用图纸,我喜欢不断调整、重新来过,等最后快展出的时候,所有的都已经变了,与之前构想的完全不一样。我不愿意做那种中等的、差不多的东西,就像最近几期的‘中国好声音’,不好不坏,不懂的人觉得挺好听,但是真的听,就是一个‘打包’出来糊弄观众的东西,非常表面,还不如他们刚开始各自唱的时候,至少还比较真实。做艺术其实也是这样,容易变成‘打包’的东西,把外行人看蒙了,把收藏家也蒙了,实际上空空的。”

( 装置作品《万物 No. 8》 )

( 装置作品《万物 No. 8》 )

新展“刘韡”呈现出来的变化,最表象且易见的改变是材料的改变:人们所认为的象征刘韡的木头和切割,在大部分作品中被换成了厚重粗糙的军用帆布及其形式上的各种绷和叠。当然实际上,艺术家希望呈现的并不止于此。

近年他最重要的代表作品,通常是组合装置,如《这仅仅是个错误Ⅱ》(2009~2011),那件装置由各种颜色的木质门框、金属门闩以及其他从拆迁现场找回来的废品堆积构成。早前一点的《这仅仅是个错误I》,则是将展厅的地板挖开,然后将上面所说的结构件放进去,仿造了一种考古挖掘现场的感觉。而这些新的帆布装置作品,在材料和结构上多半都是单纯的,不必再承担和城市、建筑的关系——据艺术家自己说,帆布以丛林的感觉吸引了他。较之城市,丛林要放松许多。

“文字只会让作品更软弱”

丛林的感觉比较吸引我

( 刘韡2012年新作 )

( 刘韡2012年新作 )

三联生活周刊:这次在“长征空间”的装置展,好像材料上面有很大变化,军用帆布替代了原来的木头切割。

刘韡:其实我一向不太考虑材料问题,起码不是刻意追求材料的变化。我要选择的材料是那种谁都可以做、大家都可以用的。就是这样。

( 刘韡2012年新作 )

( 刘韡2012年新作 )

三联生活周刊:不要具有强烈个人化标识的材料?

刘韡:我不要以某种独有方式才能达到的东西,那样就变成是一种技术而不是艺术了。

( 刘韡最新的帆布装置作品 )

( 刘韡最新的帆布装置作品 )

三联生活周刊:为什么选用了帆布?

刘韡:原因很混杂,可能是因为它既有丛林的感觉,又很有建筑感,包括最后导致这种画布和装置混杂的形式,看上去好像乱七八糟的,不是装置,也不是画。不过,说到底还是丛林的感觉比较吸引我。

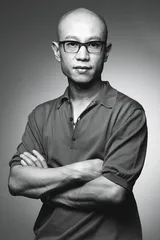

( 刘韡 )

( 刘韡 )

三联生活周刊:不追求材料变化,那空间呢?空间对你的创作是否具有推动力?

刘韡:我很想不考虑空间问题,但还是考虑了。“长征空间”让我来做这个展览时,我想了很久:在一段时间内这个空间都被我占用,但它跟我本身的关系并不像我的工作室,没有那么密切,那如何把作品移植进去?但我觉得,我还是把它突破了,到最后空间对我来说已经不存在,我用作品把它给消解了。

三联生活周刊:如果把其中某件作品换个地方展示,对你来说,是一种简单无意义复制,还是仍然视之为作品?

刘韡:这里的某件东西,过两天我可能把它给拆散了,变成零件了,然后重新在另一个空间组装。在这儿的时候它是作品,拿到别的地方就不是作品了,变成了我个人的一个现实存在——对我来说,所有的作品在完成之后都是这样一个现实存在,只有正在发生的时候,才能称之为作品。

三联生活周刊:可不可以理解为,在第一次呈现以后,之后的再次呈现对你来说都失去了意义?

刘韡:我其实一直都没有“创作”这个概念。在我看来,“创作”这个词跟艺术是没有关系的,因为所有的事、所有的东西都在眼前摆着,你根本无法突破和超出它。

三联生活周刊:那你觉得哪个词比较适合和艺术发生关系?

刘韡:应该是“重新理解”,或者“重新解读”吧。其实也不准确。比如,一些东西对于我们来说是习以为常的存在,于是我们就接受了它,但你其实可以把它重新拿过来解读,结果是它可能有意义,也可能没有意义;或者是有意思,没意义。我们经常会碰见这种情况:批评家、艺术家自己在津津乐道一个问题,最后大家陷进去,觉得太美好了,但是想一想,可能就是个虚假问题,逻辑也是被强加的,没有任何意义。我觉得做作品的时候也是这样,并不知道自己所做的是否有意义。

三联生活周刊:展览没有主题,作品也没有名字,为什么?是避免界定吗?

刘韡:不是不愿意界定,是因为我说不出更多的东西来了,已经山穷水尽了。作品都放在这儿,然后我觉得怎么用文字来表达都无法超越现在所呈现的东西。文字只会让作品更软弱,这个“软弱”的意思并不是说文字本身软弱,而是我自己在语言文字的表达上有缺陷,无法更好地来表达。人家会说,不要文字很装呀,但是没办法,这就是我的真实想法,装就装吧,不重要。

我所有的能量都产生于不稳定

三联生活周刊:做了这么多年的装置,你怎么定义“装置”?

刘韡:之前有人也问过,我没答出来,后来想了想,这不是很简单的问题嘛:装置就是用现成的几种东西,组成一个能引发其他结果的东西——“另外一个结果”可能是物质上的,也可能是精神上的。我觉得,最完美的“装置”其实是那种真正的引爆装置,它很简单,但会导致一个绝对意想不到的结果。

三联生活周刊:你的创作会求助于哲学吗?在当代艺术界,现在好像谈论哲学概念比较多。

刘韡:我觉得哲学与艺术并不是互相解释的关系,哲学是帮艺术家了解现实的工具,就这么简单。我的作品不会试图去揭示某个哲学问题,或者把它翻过来再用我的话说一遍,这个是我绝对不会有的。对于我来说,哲学最大的用处就是怎么去解读现在的行为。

三联生活周刊:你工作的状态一般是什么样的?

刘韡:平时没事,我会比较有规律地去工作室,等真正要为一个展览准备作品了,反而不能在常态,需要大量时间一个人待着。

三联生活周刊:跟朋友一起聊吗?

刘韡:不,必须得自己解决。艺术本身的有意思在这,很困惑、很累的地方也在这,你没法通过别人来帮你解决问题。其他的比如电影,是一种集体创作,但艺术越孤独越有力量,一旦掺入了别人的东西,就不那么好了。

三联生活周刊:现在的装置作品,体量往往巨大。这种大,对你有诱惑性吗?

刘韡:大,对视觉来说是有震撼力的,但我并不那么想把作品做大,倒是越来越想把它做小。之前的大是被人给“骗”了,说给你某个空间来做一件作品,一定要撑得住,于是把它拼命做大了,导致没地儿放,最后放回仓库。但很多时候还是要根据需要,不能因为某些现实问题无法克服就把作品缩小到一个不太合适的尺度,那种适合收藏的尺度。我有时候会逆着来,故意把作品做成特别大的尺寸,让它没法进行下去。

三联生活周刊:跟自己过不去?

刘韡:是跟很多人过不去。我觉得很多时候,做的过程要带来问题才好,不能让它太顺畅。各人习惯不一样,有些艺术家会让自己越来越稳定,稳定是最好的,但对我来说,就是不能稳定,我所有的能量都产生于这种不稳定。

三联生活周刊:你觉得自己属于哪个代际?赶上中国当代艺术所谓最好的时期了吗?

刘韡:邱志杰、杨福东、徐震、彭禹,我们这些人是属于一代的,70年代。我们应该是赶上了比较好的时期吧,生长的年代也是比较好的年代:没那么稳定,价值观改变很厉害,今天说这个,明天说那个,每天都在变。相比之下,“60后”很明确,“80后”也很明确,但是70年代人一点儿都不明确。所以我们当时会做“后感性”展览,更自由地、毫无理由地去做一些东西。

三联生活周刊:你这个“后感性”怎么看“强权的西方当代艺术”对中国当代艺术家的影响?

刘韡:我自己不会想东方、西方的问题,包括在作品形式上都不会想这个。主要是我不想把自己强化为一个“中国的”艺术家,拿“中国的”这种东西做菜,觉得没有必要。你没法真正把东方和西方划分开,如果非要这样,那就是权力的问题了,不是其他。

三联生活周刊:你觉得艺术市场对艺术家形成了一种权力吗?

刘韡:肯定是的。作为艺术家,按理说解决自己的学术问题就可以了,但你没法摆脱市场这个东西,你必须得把它放到你的艺术当中。怎么去卖,卖给谁,谁喜欢你,这些听上去似乎跟我们无关,但是我觉得一个真正好的艺术家,恰恰应该把这些问题都放进去考虑,因为这是你的现实。

(实习记者苏孟迪对本文也有贡献)(文 / 曾焱) 艺术三联生活周刊意义刘韡有意思