苏伯德·古普塔的“印度性”

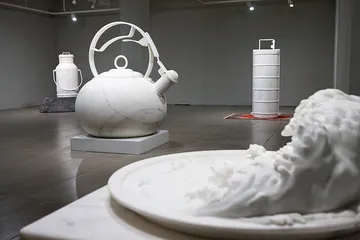

作者:曾焱 ( 古普塔的新作《城市容量》。作品获邀参展9月19日开幕的“2012上海·静安国际雕塑展”

)

( 古普塔的新作《城市容量》。作品获邀参展9月19日开幕的“2012上海·静安国际雕塑展”

)

听说我们要去上海民生当代美术馆看展览,苏伯德·古普塔(Subodh Gupta)很有兴趣地加入进来,跟着我们挤上了出租车。在“2012中国·上海静安国际雕塑展”邀请的18位参展艺术家里,若以在全球艺术市场的价格排行论,他是身价最高的一位,却全无所谓明星艺术家的做派,衣着普通,身边不见助手,每天搭乘会议大巴出入。

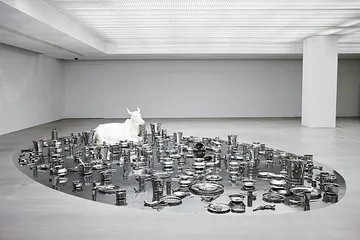

他的大型装置《城市容量》(Ray)被安放于上海静安雕塑公园里最醒目的位置。依旧是他的标志性创作:整个装置以无数亮闪闪的不锈钢器皿粘砌而成,由半空中悬置的一个巨大的牛奶桶,将一堆锅碗瓢盆倾泻于草地上。造型极富美感,却又因了不平衡的悬置而形成一种无形的空间张力。古普塔本人并未参与作品的现场制作,开展当天也是第一次看到完成品。“作品高6米,用了3000多件不锈钢器皿。”他向我们介绍,看起来很满意作品此刻呈现出来的视效。

成名后,古普塔被一些西方艺术评论人比作“印度的达明安·赫斯特”,因为在他被西方画廊发掘出来的20世纪90年代后期,正是英国当代艺术“YBN”一代如日中天的时候,达明安·赫斯特尤其红得发紫。对这一评价,古普塔的反应在意料之中。他说:“我从来不想和达明安·赫斯特比较,我只想做我自己。”——对于一个艺术名利场的后进者,这大概是唯一得体的标准答案。

古普塔出生在印度北部的比哈尔邦,一个最靠近尼泊尔的乡村里。在他成为具有全球知名度的顶尖艺术家之后,外面媒体喜欢强调他家乡的极度贫穷以及数一数二的高犯罪率,似乎只有这样才能显现出他个人经历的某种“印度性”——乡村和都市、贫穷和富裕、传统和现代的强烈反差。事实上,古普塔跟我说,他来自一个中产家庭,可见至少在他自己心里,贫穷并未像人们臆想的那样,留下多么难以去除的印记。他父亲是铁路上的信号工,以薪水可以维持一家人的生活;母亲是传统家庭妇女,养大了他和两个哥哥、三个姐姐。“我是家里最小的,所以我很幸运,能够‘逃离’出来。”古普塔指的是他成年后的生活轨迹,在铁路边长大的他不必像哥哥们那样,留在铁路上延续父亲的职业,也不必像做了家庭妇女的姐姐们,一生被拘束在固有的那方天地里。他得以离开家乡,按照自己的意愿入读艺术学校,成为一个以艺术为生的人。“我小时候并不知道将来要做什么,不过我知道自己肯定会做一些与众不同的事情。”他这样说。

在艺术学校里,受的虽是绘画训练,古普塔却一直热衷于实验各种艺术形式,从摄影、录像到雕塑、装置。他说:“如果作品需要我做一个电影人,我也会毫不犹豫去试。”

( 《装置风景》(2010年)

)

( 《装置风景》(2010年)

)

乡村的印记,倒是始终留在他的作品里,比如那些经常被他在雕塑或装置中使用到极致的现成品:干牛粪、牛奶桶、竹编的篮子、厨房不锈钢器皿,都是印度农村生活中最常见的,和他过往的记忆、空间发生联系。古普塔说:“我的根始终长在地上。”

1997年,他用干牛粪饼创作了早期的装置代表作——《我的母亲和我》。他说,牛在印度享有特殊地位,牛粪在印度人的生活中也有各种用途,所以他才选择它们为自己作品的创作媒材。他的另一件代表作《Gober-Ganesha》也使用了干牛粪为主体元素,他把印度乡村煮饭用的饼形干牛粪用黄铜镀铸,变成如金币大小的圆形物,然后装进两个银色的篮子里,并为作品取名“Gober-Ganesha”,在印度北方省份这是一个常用词,意指人的懒散、愚笨。古普塔把不值钱的乡村燃料再造为看似有价值的虚幻的金币,等于解构了原有的社会价值体系。

( 《一切都在里面》(2004年)

)

( 《一切都在里面》(2004年)

)

后殖民也是古普塔作品中的重要主题,作品直接或间接地谈及全球化、贸易和经济。他有一系列的机场主题创作,最著名的是《穿越七海》(Seven Sea Crossings):在一个机场行李输送带上,陈列着多件巨型行李的雕塑,里面有时髦的铝制行李箱,也间杂有用塑料布和绳索绑扎的行李包裹。古普塔自言,作品来自他在德里甘地国际机场的经验,有次他从国外参加完展览回到印度,在领取行李的地方看见大量从迪拜、阿布达比、科威特托运回乡的物品,都是出国打工的印度人带回家的,是他们用廉价劳动力换得的全部财富。这件作品被解读为反射全球化背景下的移工潮,现代化和传统的冲突。在他刚刚成名时,这类主题曾为他赢得关注和赞赏,但现在,已经有印度本土的批评家,如曾经推过古普塔的盖亚里特·辛哈,认为当代艺术中的类似的后殖民概念或已令人感到厌倦,他们把目光投向了更为讥讽和对应当下印度的年轻艺术家。

几乎是与选用干牛粪饼做作品的同时期,古普塔也找到了他那些亮闪闪的不锈钢器皿,他说这是“来自儿时的记忆”。对于他而言,这也是更为成功且持久耐用的艺术元素。他用它们搭建了食物的《丝绸之路》,也用它们寻找《饥饿的上帝》和《非常饥渴的神》。在古普塔的阐释里,不锈钢是一种无论贫富贵贱都可购买的“民主的材料”,而且,周围的其他物体会在它的表面发生折射而呈现出一种似是而非的面目。体量和数量,以及炫目所引致的华丽的幻灭感,往往为他这一系列作品带来极大好评。

( 《回家的路》 (2001年)

)

( 《回家的路》 (2001年)

)

与中国一样,印度的当代艺术也被如何对待西方艺术体系的影响而困扰。印度的批评家总在谈论当代艺术实践中的“印度性”(Indian-ness)。古普塔却认为,着眼点不在于艺术家是否接受了西方艺术体系,而是如何拥有自信去探索自己的根源。于他,“印度性”似乎更多地呈示为“西方的形式”、“印度的材料和语言”,而后者才是不可替代的。

长在印度铁路边的古普塔,至今喜欢火车以及关于火车的一切。他说,很想在中国做一次最长距离的火车旅行,从北京到拉萨。

(文 / 曾焱) 古普塔艺术文化伯德印度