圣日耳曼德佩人到底是谁?

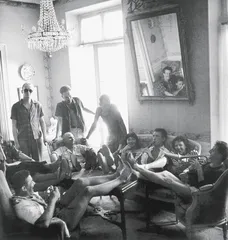

作者:张宇凌 ( 圣日耳曼德佩人的聚会 )

( 圣日耳曼德佩人的聚会 )

圣日耳曼德佩(Saint-Germain-des-Prés)是巴黎的一个地铁站,以出站口的教堂来命名。巴黎人专门发明了一个词,来称呼住在这一带的居民以及他们世界各地的“粉丝”和密友:Germanopratin。这个词是在上世纪50年代被拽出来的,germano来自拉丁文germanus,就是日耳曼(germain)的意思。而pratin则来自pratum,就是草地(pré)的意思。波利斯·维扬在《圣日耳曼德佩手册》中标明了它的具体范围。

这个为城市里某一区居民发明的专称,作为名词和形容词,在巴黎这张大嘴巴中,转遍了文艺界、时尚界、政界。半个多世纪后,仍然在各类媒体上吐舌头。虽然在这个区生活了8年,我越来越难弄清圣日耳曼德佩人到底说的是谁,因为这区居民的德性实在五花八门,自相矛盾。

只有在时尚圈里,设计师说到“圣日耳曼德佩范儿”时,是绝对的褒义词。在一个叫做“圣日耳曼德佩女”的本区著名网站上,它的主要特征被表述为“勇气”和“艺术性”。各个品牌到了这个地方,确实都争狠斗勇,而且绞尽脑汁“搞艺术”。路易·威登最有勇气,撒下大银子,占据了教堂正对面一栋楼;爱马仕则挑选了一栋新艺术时期的土耳其浴室,为了维护建筑原貌,在里面盖了三个大蚕茧一样的装置用于展示;最新的时尚地理改变,则是拉夫·劳伦(Raphael Lauren)买下了圣日耳曼大道上一栋17世纪的大楼,一楼餐厅推出配银餐具的精致小汉堡,每颗都仿佛把大骨架的金发美女团进香奈儿紧身套装,再套上十层八层珍珠链子。他们一家人被媒体评为:圣日耳曼德佩牛仔!……这个巴黎最昂贵和最势利的老牌时尚战区,它的艺术性倒是众所周知,是国立美术学院所在地,也是巴黎画廊最密集的区域。

但是,如果要从艺术史和文学史地图上去寻觅本区居民的特色,则是最劳心费神且无效的主意。你的参考书轻易可以达到上千本,还不算影视作品。每条街每栋楼中都有名人的幽魂呼唤,你将完全掉入这个区从中世纪起结在时空之间的大蜘蛛网络中,每天被不同的吸血鬼吸一次血,神魂颠倒到对自己的人生做出大手笔的真动作,正好比“午夜巴黎”中的场景,里头魅惑主人公的个个都是圣日耳曼德佩人。从“一战”后的毕加索、海明威、菲兹杰拉德、斯坦因夫人、庞德、乔伊斯,到“二战”后波利斯·维扬、萨特、梅罗庞蒂、萨冈、杜拉斯、贾科梅蒂、赵无极……这只“优雅的刺猬”上,每根刺都大有来头气势汹汹,让人根本无从下手。

所以,我们还是躲开这些热闹的话题,从一个少人提及的角度,也是本区得名的原因,中世纪的大教堂:圣日耳曼德佩教堂说起。

( 修复的大教堂 )

( 修复的大教堂 )

法兰克人

公元557年,法兰克族墨洛温王朝的吉尔德伯特一世(Childebert I)在巴黎当家。他在西班牙与西哥特人作战,获得了以下“重要”战利品:一件圣文森穿过的袍子,一个金十字架,一堆托莱多(Toledo)地区制作的石器,一个据说是所罗门王曾经拥有的花瓶。不要小看这一堆鸡零狗碎,在中世纪,圣物就是权力本身。为了存放这些战利品,巴黎主教圣日耳曼(Saint Germain)建议修建一座教堂和一座修道院,当时人们已经开始从巴黎的地底下发掘石灰岩用做建筑。这也是当时主教们流行的做法,教堂以“圣物仓库”的名义修建起来,却成为囤积人力、物力、财力甚至战斗力的权力中心。

( 中世纪的圣日耳曼德佩教堂 )

( 中世纪的圣日耳曼德佩教堂 )

公元558年,吉尔德伯特一世去世的那天,这座教堂被定名为圣文森及圣十字架教堂。直到公元756年,主教圣日耳曼的遗体被搬进教堂祭坛后的礼拜堂时,为了纪念这位开创此教区的主教,这座建筑始更名为圣日耳曼德佩(Saint Germains des Prés)教堂,也就是“草地的圣日耳曼”,因为当时那里有一块巴黎最大的草地。

教堂中,至今还残留着罗曼时期(中世纪早期,约5~12世纪)的柱头雕塑,也是我最喜欢的部分。在中堂四周幽暗的小礼拜堂中,柱子的顶端石头上雕刻着蕨类或棕榈类植物的大叶子,叶子之间闪现出各种生物的造型:有闭一只眼睁一只眼的长胡子魔鬼,他的胡子常常被表现为两根精美的辫子;有鸳鸯般双双出现的鸟身人头的塞壬,虽然在正统故事中她是实施无良诱惑的单身女人;美人鱼下半身则长着平行的两条鱼尾巴并自己把它们向两边大大扒开翘起来,后来的故事则只认为鱼尾变成大腿才可以那样分开……还有各种紧张攻击的场景:两只巨鸟一起笃笃啄食一个人的脑袋,狮子和羚羊在植物里笑眯眯地穿梭,被拦腰吊在绢绢葡萄藤上的细腰小狐狸,两个男人互相捏着对方的山羊胡子……这些高浮雕或圆雕并不能一一与圣经的典故对应,倒是反映了游牧的蛮族人民眼所常见。心所狂想的东西。与当时所有的形象一样,它们通过进入教堂的石头,进入了罗马天主教的图像志,从而进入了艺术史。

( Tabou俱乐部 )

( Tabou俱乐部 )

所以,圣日耳曼德佩人真是蛮族法兰克人来的。他们的心灵最幽暗的地方,也埋藏着罗曼时期的图景,还带着那种勇敢粗鲁的肉体性动力,那种未受禁忌约束过的原始想象力,每当这力量蹿出来,与本区常被人标榜的所谓“文化”、“贵族”、“时尚”等气压相遇,就结合成了圣日耳曼德佩人身上的戏剧性,有时会让人不禁内心说出,“天哪,这人……”说不清是感动还是恶心,却一定让你久久都觉得被震动。

恰好“Barbare”(野蛮的,野蛮人)是本区最流行的骂人话之一,看它如何被圣日耳曼德佩人用在别人身上,是个理解这点的好方法。

( 萨特在家中 )

( 萨特在家中 )

记得第一次听到,是伽利玛出版社(Editions Gallimard)某大主编对邻桌一个人咆哮出来,只是因为那人的手机铃儿突然响了。当时我们正在出版社旁边的有传统的工作餐小馆子,一屋子文人在絮叨,又挤又吵,你不得不照单全收邻桌的八卦,不过这就是本区最典型用餐环境,在这里手机声和八卦声可完全不是一个待遇。大主编那一声“野蛮!”让全屋子的人猛然进入静音5秒钟。机主势单力薄,在众目睽睽之下逃出门去回电。

第二次,发生在奥迪翁剧院,慕尼黑歌剧院来演出《莎乐美》。刚刚关灯准备开幕,一个反战组织的人跳上舞台布道。我身边一个银发老先生在他说出第一句话的时候就腾地站起来,大叫“滚下来”,他那大约50岁上下的夫人,也立刻站起来把右手放进嘴里,手上两三个戒指随着匪哨声在嘴边闪光。于是一大片正装华服的人都起立开始起哄,以年纪在40岁以上的为多,起哄声里最多的就是这个词。Germanopratin们,或者说流着法兰克人血液的本区居民,那架势仿佛要空手把这人撕碎方才能给他个教训:在《莎乐美》开幕前,无论反哪个战都是Barbare,野蛮人!

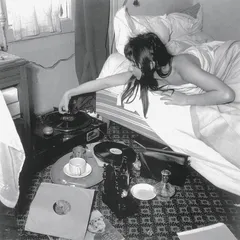

( 朱丽叶特·戈莱歌起床时做的第一件事 )

( 朱丽叶特·戈莱歌起床时做的第一件事 )

三年前,整个圣日耳曼德佩区都在为一个人鸣冤叫屈:罗曼·波兰斯基(Roman Polansky)。在要求释放他的签名信上,Germanopratin们占了绝大多数。法国文化部长声称和萨科齐总统讨论过之后,公开发表对他的支持意见:逮捕一个电影大师真是野蛮到“令人恐惧”的行为,而这位大师曾经性侵犯一个13岁少女这件事情,则只是“没什么意义的往事”。法国外长也积极通过外交手段敦促释放波兰斯基,事件升格为国际政治。至此,圣日耳曼德佩人的“野蛮”观,终于激怒了某些他们的敌人,人们开始说,这个地区一定有一种精英主义的病毒,圣日耳曼德佩病毒(Virus Germanopratin)。这区人不仅自己带菌,还传染给了总统。

教堂的“粉丝”

今天的圣日耳曼德佩人当中,很难找到虔敬的天主教徒。整个法国严格遵守信仰程序和仪式的实践者,还不如华北农村的多。受洗的人当中也有一半只把它当做家族的传统。但是,圣日耳曼德佩人的信仰却坚固地凝聚在教堂本身上,他们每一个,都是这个古老建筑的忠实信徒。

1589年,曾经笃信新教胡格诺派的亨利四世,三次默默地登上这个钟楼眺望巴黎城,全程一言不发,也没有进入主堂。这三次眺望直接促成了他的转信,他说了一句话:“Paris vaut bien une messe.”(巴黎值得一场弥撒)。在我因为研究目的有幸登上早已对外关闭的钟楼时,完全无心感受到任何野心和信仰的力量,而是被里面鸽子的尸体,有的已经是干尸,吓得不敢睁眼,原来巴黎的鸽子,自然死亡的时候,都会飞回教堂的钟楼。

圣日耳曼德佩教堂出名的除了它的钟楼,就要算它的周日弥撒了。弥撒有人气到是巴黎狗仔队常常需要趴点儿的地方。这里有两类本区特产的人最吸引他们,一路是明星,一路是政客。

前一类中包括很多自“二战”后非常喜爱盘旋此地的“摇滚诗人”(Rocker de Texte)们,他们大多词曲兼作,也在戏剧影视中出场。例如波利斯·维扬(Boris Vians)、朱丽叶特·戈莱歌(Juliette Greco)、雷欧·飞黑(Léo Ferré)、塞尔日·甘斯堡(Serge Gainsbourg)、简·波金(Jane Birkin)、阿兰·巴松(Alan Bachung)……这和当时圣日耳曼德佩出名的地下俱乐部和爵士乐据点儿也有关。

特别是有人辞世的时候,所有面孔都将在这里出现,圣日耳曼德佩教会送走它的孩子时,也绝不辜负本区对艺术和想象力的纵容。近年来给人印象最深的,莫过于阿兰·巴松(Alan Bachuang,著名摇滚诗人)的葬礼弥撒。当天教堂门口竖起一个巨大的露天银幕,播放他的歌曲和生平事迹。警察隔断了交通,数以千计的路人聚集在银幕前看露天电影,一众叛逆的明星们则乖乖坐在教堂里。圣乐和弥撒之后,是摇滚的低唱和怒吼,场外的路人也跟着哼唱。最后主教带领扛灵柩的队伍走出来,在早春各色时髦衣服的海洋里,在巴松夫人的朋克鸡冠头和黑皮夹克身旁,主教的紫袍发出一种难遮的光芒。而另一个明星卡尔罗则要求自己的葬礼上任何人不能穿黑色衣服,必须都像他们在夏天的圣托贝(Saint Tropez)那样穿着大花的夏威夷衬衫或白色夏装。是日,来者果然个个打扮得鲜艳靓丽,连棺材也是白色的,圣日耳曼德佩大教堂在海风习习中,随着播放的巴萨诺瓦轻轻摇摆。

其实,从Germanopratin这个词流行的50年代开始,就显示出他们信教堂不信上帝的倾向。当时有一个记者守在本区一家通夜不息的地下(真的在地底下)俱乐部“禁忌”(Tabou)门口。凌晨看到一个衬衫敞开到肚脐眼儿,穿着亮色鞋子(据说是当时圣日耳曼德佩人开创的男装扮相,特别是亮色鞋子)的年轻人走出来。记者抓住他问:“你们这些人到底是谁?”年轻人疲倦地随口答道:“存在主义者”(Extentialiste)。这个词因此而与这个区连在一起,变成了那个时代圣日耳曼德佩人的首要定义。

而存在主义教主萨特当然是一个最正点的圣日耳曼德佩人。从物理性距离来看,他就住在教堂斜对着的波拿巴特街42号楼的五楼,从家到教堂只需一分钟,每天窗中映现的压倒性图像就是圣日耳曼德佩教堂的钟楼。他那所有对上帝颠覆性的思考不是对着这钟楼,就是在教堂脚下的“花神”咖啡馆做出来的。更讽刺的是,这个如此著名的萨特故居竟然没有在楼下挂牌,如果你熟悉巴黎,就知道搞文艺的多么适合死在这里,哪怕你的名气只有鸽子屎大,有名人势利狂的巴黎人一定会把你的名字变成街道名儿、咖啡名儿,至少也在楼前挂个你故居的牌子。只是碰巧萨特先生故居的产权被一位同样固执的老圣日耳曼德佩人买下来,那就是高级定制服装设计师弗莱德·朗萨克(Fred Lansac)先生,他热爱中世纪,热爱法兰西贵族传统,非常讨厌萨特,所以当私人产权所有人不同意时,市政府也毫无办法。

然而2000年,萨特、波伏娃的爱好者又扳回一局,教堂前的广场被更名为:萨特波伏娃广场。可是除非有人专门问起,本区人从来不用这个名字,还是叫它圣日耳曼德佩广场。

如今教会和圣人的踪迹大多只留在街名上,但圣日耳曼德佩区仍然是法国天主教最重要的学术中心:法国天主教大学就位于教堂后面。我曾经住过本区一家管教森严的黎巴嫩修女开的女生宿舍,就在时装店最密集的皇后大道旁。在书店排队、路上闲逛、咖啡店里聊天时,看到各派修士和修女们的频率基本跟看到模特一样高。

当然,说起现今有影响的本区知识分子,还是出版人占了最大的风头,出产过最美的羊皮纸《圣经》的扎实传统,让他们从中世纪以来从未输给另外的区域。这个区今天还是巴黎乃至法国出版社最密集的区:伽利玛出版集团、午夜出版社、格拉塞出版社、普隆出版社等巨头团聚在教堂周边的街区。其余地方的大小出版社难计其数,还有很多一个人的出版社,比如在第六区区政府旁的“中国蓝”(Bleu de Chine),就专门出版与中国相关的书。

鱼子酱之左

说起圣日耳曼德佩人,很多人会提到另一个词:鱼子酱左派(Gauche Caviar)。这种说法从80年代注入了圣日耳曼德佩人的主要特征中。也就是说那些能吃得起鱼子酱的左派,或者把左派政治立场当做鱼子酱的人们,简单说是政治上站在人民一边的有钱人。圣日耳曼德佩人声称自己政治上是左派的很多,大多数也都能被挑出鱼子酱的作风:比如作家弗朗索瓦兹·萨冈,她因为曾经说过自己比较喜欢在捷豹车里哭泣而不是在公共汽车上,立刻被划入此列。再比如萨科齐的老婆布吕尼,这个著名的Germanopratine,被控是把圣日耳曼德佩病毒传染给总统的人。前模特儿、歌手,她从来都强调自己是左派,还曾经在《嘉人》(Marie Claire)上以一副“毛主义者”的打扮出场,并且声明:“我这个资本家的女儿,拿着小红本出场真是太炫了!”

领她进入圣日耳曼德佩知识圈的格拉塞出版社编辑:让·保罗·安索望(Jean Paul Enthoven),曾经在他们位于圣日耳曼大道的家中,举办著名的左派俱乐部:Gauche 21。往来宾客不论是左是右,一定都是Germanopratins:巴黎高师校友、记者、编辑、批评家……与他们过从最密的,是当今法国媒体曝光率最高的公共知识分子、哲学家和出版人:贝纳德·勒维(Bernard Henry Levy)。这种等级森严的晚餐直接被称为“鱼子酱左派”的晚餐,

为了回击“鱼子酱左派”的说法,某些圣日耳曼德佩人发明了“汉堡右派”(Droite de Hamburger),讽刺右派政治立场的人常出来吃个汉堡以示亲民。比如前总统希拉克,曾经宣称他是法国乡村菜小牛头的爱好者,以标明他自己是亲近农民和土地的。这个词的发明者们认为:做个鱼子酱左派,在自己的经济阶层内用政治观点支持人民;要强于做个汉堡右派,虚伪地假装物质层面上亲近民众。

不过在某些政治事件上,左右的复杂纠结可以突然消失,可以完全无碍地结合,鱼子酱也可以被抹到汉堡上去。我亲身经历了两件被本区居民的热度和能量感动的事件。

2003年1月,不同阵营的人联名促成一部巴以战争纪录片《译码》(Decryptage)在本区电影院Arlequin播放,这是个从前只播放苏维埃和俄国电影的小影院。这部片子由于尺度宽取材真实,有很大的引发恐怖攻击的危险,在巴黎都只能在这一个地方播放。虽然进入片场需要一个个被人工搜身,但还是排了半条街的大队。我看的那天,在冬雨中排队的,就有住区政府广场旁边的卡特琳娜·德纳芙,住教堂后面的简·波金和她的女儿夏洛特·甘斯堡,据说她们之间从政治到生活中,从来都不对付;还有许多背着书包的中学生,有许多互相扶持的老夫妇。到门口时,前面被搜身的老先生摘下帽子露出飘着几根银发的光头,身旁的老奶奶立刻下意识地伸出手去,替他把那几根头发理得有型一点。

另一次感动,是看到大家都支持“流浪汉左派”(此派可能只有一个人)的创始人让-马克,并且把他认作圣日耳曼德佩人的骄傲典型之一。让-马克自己是读书人,每天都在圣日耳曼德佩教堂旁边的报刊亭边儿上乞讨,是出于自己的“选择”,连续27年不断。他观察敏锐,出语叛逆幽默,常跟过往老住户聊天。2007年,他决定要参加圣日耳曼德佩所在的巴黎第六区的区长竞选,挑战当时的右派区长。当时就毫不费力地赢得了一个圣日耳曼德佩名人亲友团,其中左右派兼有,还有许多无政府立场的人。他们与其说投给政治,不如说投给对叛逆主流生活方式的坚持。让-马克在2012年4月初去世了,他的老据点儿那里摆满了不同政治立场的人送来的鲜花和纪念卡片。

废墟上生长

然而最能消弭本区人的政治分歧促成其合作的,还是莫过于修复教堂以庆祝其千岁生日。圣日耳曼德佩人从2011年3月开始共同投入这项大工程:决定像每一代曾经拥有过教堂庇护的人一样,用修复教堂这个举动来表达他们对它的珍爱。他们的流程几乎与中世纪相同,召集本区著名的学者、建筑师、石匠、木匠和赞助人到教堂里开会,然后选择石头木材等重要材料,最后把整个教堂划分为五个部分,每年修复一个部分,尽量不影响重要的弥撒和仪式。因为现存的教堂基础是定型于1015年的重建,所以预计2015年结束的工程,将当做千岁生日礼物,全部依赖私人捐助完成。

教堂经历过无数次的修复。在9世纪被来自诺曼底的丹麦人三次焚毁,从1001年花了13年时间修复。自1015年开始,它的基础形态就没有改变过了:中堂保留了拉丁十字架的原型,短臂与长臂分别为21米和65米,高19米,长臂分为五个跨间。最古老的钟楼至今也保留着彼时风范。1644年,巴洛克风从意大利吹来,教堂的交叉穹顶应景儿地改换了风貌;1820~1824年,国王出于经济原因,必须拔除圣日耳曼德佩的另外两座钟楼;最终,在自由主义者和中产阶级革命暂时获胜的1848年,天主教亦加入了庆祝法兰西第二共和国诞生的行列。维克多·巴尔达(Victor Baltard)被邀请对圣日耳曼德佩教堂再次进行大改造,其中最显著的效果,就是整个教堂,从穹顶一直到墙壁被上色彩绘。如今走进教堂,还能一眼看到当时涂成红色和绿色的柱子、金色的柱头,以及唱诗坛上方的壁画。

这次改造从1848年二月革命胜利开始,到1853年整体结束时,非常不赶趟儿的事儿已经发生了。路易·波拿巴把共和国又改回了帝制,彩色新中堂从向第二共和国的献礼,似乎变成了向第二帝国皇帝的谄媚。教堂修复或改建常常会发生这样的情况,工程异常缓慢,似乎在另一种时间里进行,一不小心就跨越了世俗时间点想要赋予它的意义。有时候要想辨识一座重要的古代建筑,标志之一就是不论何时,它身上总有哪个部分包裹着脚手架。

今天的圣日耳曼德佩教堂,已经综合了从罗曼风格开始,直到哥特、巴洛克、新古典等10个世纪,千年的风格,连入口都有两层相隔几个世纪分别修建的大门,它的混搭之复杂,让最时尚的圣日耳曼德佩人可以学一辈子。而这座大教堂只要还存在,作为Germanopratin的物质性词根,就要继续承受一次次的修复,改建……和本区居民一样,Germanopratin的定义将永远在脚手架中修正下去。并且这“工程”丝毫不妨碍他们继续被众生仰慕,继续被丑闻埋没,继续每天在唾沫的海洋中游泳,继续喜欢起事儿并且纠结,也不妨碍他们继续为巴黎贡献出最富创造力的文艺,继续像游牧民族一样用消耗来滋养自己……最可确信的是,不论Germanopratin们到底是谁,终究会像他们的老教堂一样,总要混不吝地从自己的层层废墟上再次生长出来,而且永远不会抛弃自己历史的痕迹。

(文 / 张宇凌) 圣日耳曼德佩人到底