青戏节一瞥:来自丹麦的“舞蹈剧场”

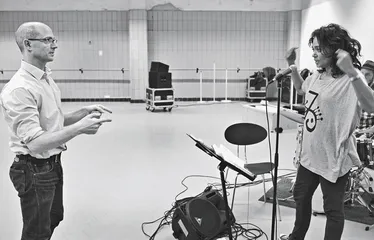

作者:石鸣 ( 导演拉什顿在和演员排练《爱情之歌》 )

( 导演拉什顿在和演员排练《爱情之歌》 )

肖像舞蹈

佩尔·格朗杰(Palle Granh?j)今年是第二次来中国了。去年9月举办青年戏剧节的时候他也来了,带来的作品是《舞我至爱之极》(Dance Me to the End On/OFF Love),11个人在台上操着各种乐器,亦唱亦舞,其中包括他本人,那是他阔别舞台17年之后重返舞台的处女秀。演出很成功,无论欧洲、加拿大还是中国观众,人们对这个作品都如痴如醉,评论为“像是观看魔法一般的体验”。对于格朗杰自己来说,这是对他创办的格朗杰舞团过去20年探索的一个总结,也是一幅自画像,是他“肖像舞蹈系列”的第四部作品。

今年他带来的两部作品也隶属于这个肖像系列——《安妮的肖像》和《艾莲不孤单》。两位女主角在台上表演和叙述的正是自己的真实生命故事,没有太多其他配角的支撑,尤其是《安妮的肖像》,演员安妮完全以独角戏的方式完成了一个小时的演出,自己讲述,自己舞蹈,自己唱歌,自己伴奏,钢琴、大提琴、口琴,她如同游戏般,扔下一样又抓起另一样,旋律和唱段都是片段式的,却依旧流畅,并不打乱整体叙述的节奏。故事很普通,讲的不过是青春期女孩在独处中成长时会共同经历的迷茫、兴奋和痛楚。“你可以想象,真正抓住人们注意力的是她这个真实人物,这个人必须强大,有魅力,非常特别。”格朗杰说,“这是做肖像舞蹈的出发点和最有意思的地方。”

1998年创团,那时格朗杰已经开始在丹麦本土小有名气。他自己并非职业舞者,25岁才走上编舞家的道路,在美国舞者南希·斯帕尼尔(Nancy Spanier)访学丹麦时接触了“阻碍技术”(Obstruction Technique)。“有点像足球比赛里的阻击规则。说起来话很长,简而言之,这本来是一个训练戏剧学院学生表演的简单方法,对我来说却意味着应用在舞蹈上的无限可能性。直到1996年,我了解这种方法之前,我不过像其他所有的编舞家一样,对演员说‘做这个’、‘做那个’,在此基础上拼凑起一个舞蹈作品。然而,这个方法是我创作上完全的转折。之后我所有的作品都是在这个方法的方向上进行探索。”格朗杰说。

他的舞蹈作品在欧洲大陆获得的反响非常热烈,巡演版图一再拓展,可是这些作品,尚没有一部像如今我们看到的“肖像系列”那样,致力于一种如此具体、私密、个体化的舞蹈叙述。这些肖像作品的源头是2006年,他在与来自古巴的女演员艾莲合作3年之后,第一次萌生了为后者做一个个人舞蹈作品的想法。在着手之前,他写下了这样的备注:“这个作品应该讲一个故事,它应该是叙述性的。”

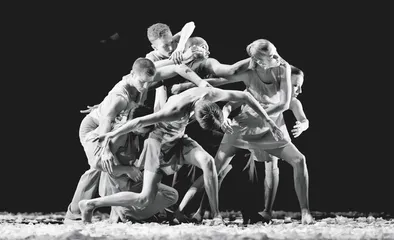

( 《爱情之歌》剧照 )

“做这样一个肖像作品,对于我是第一次,也从没有其他人做过类似的事情。”格朗杰说,“但是我觉得艾莲是如此的独一无二,我第一眼看到她时,就注意到她身上散发的卡理斯玛(意为具有超凡魅力的领导者)。她无论是作为一个舞者,还是一个个人,都有如此丰富的东西可以给予观众。这是显而易见的。”2006年,他完成了《孤单的艾莲》,作品在叙事性上尚未达到他的期待。然而,“我已经尽我所能地扮演了讲故事的人的角色”。格朗杰说,“《孤单的艾莲》的确成为一个故事,是艾莲的故事”。

音乐来自古巴。在弗拉明戈吉他的伴奏声中,曾经是芭蕾舞演员的艾莲换上芭蕾舞裙,一只脚上却套了一只破靴子,开始边跳舞边自述:在古巴学习西方古典芭蕾的特殊经历,古巴的社会改革给她的家庭带来的影响,她发誓再也不跳芭蕾,三年后遇见了格朗杰,应后者再三邀请排除万难来到了欧洲,重拾旧业走上舞台,生活在一个完全陌生的环境中的畏惧和新鲜。

( 《磐石》剧照 )

( 《磐石》剧照 )

6年之后,作品改名为《艾莲不孤单》,对格朗杰来说非常自然:“作品是关于一个活生生的人,人的生活状态变了,作品自然也要进行相应的更新。艾莲结婚了,定居丹麦,有了孩子,取名奥莉薇亚,又离了婚。”这些事实都进入作品,成为新的剧情。

除此之外,改变的还有叙述的视角。在《孤单的艾莲》中,格朗杰尚未让演出的呈现方式完全退出第三人称的旁观立场,他和艾莲同处台上,以一问一答的采访形式展开故事。“现在则完全改掉了,我让她成为完全的叙述者,对着她的孩子讲自己的故事。”格朗杰说。演出过程中,一直有一架婴儿车停留在舞台的角落,那是艾莲三年前诞生于世的女儿的象征。

( 《爱情之歌》剧照 )

( 《爱情之歌》剧照 )

曾经给格朗杰巨大启发的“阻碍技术”继续在这些肖像作品中发挥作用。“《安妮的肖像》里,缠绕在安妮脚上手上的那些橡皮筋,是最直白的例子。她挣扎着,却动弹困难,她的行动受到了阻碍。《艾莲不孤单》里,这一技术的存在痕迹更加隐没,音乐和她的讲述不停地互相打断,她的舞裙并没有穿得整洁完美,她的靴子提醒你思考她舞者身份之后的存在。最后一场戏中,那支歌本来是古巴人狂欢时的音乐,她起舞的动作却非常压抑克制。注视着她,你不仅仅沉醉于音乐的欢乐,或欣赏她的表演,你不由自主地思考。这些障碍物让你不得不停顿,并在停顿中反思。”格朗杰说。

古典芭蕾的变奏与狂想

( 《艾莲不孤单》剧照 )

“丹麦舞蹈剧团”(Danish Dance Theatre)的风格与格朗杰舞团完全不同,或许更加符合中国人对丹麦现代舞作品的想象:首先,确实是一个抽象而纯粹的舞蹈作品。剧团的艺术总监蒂姆·拉什顿(Tim Rushton)在执掌剧团的10年间,拿完了丹麦现代舞编舞界可以拿到的所有重要奖项,缔造了剧团在欧洲大陆的响亮声名。而他本人是古典芭蕾科班训练出身,25岁方从芭蕾跨到现代舞,启发他的第一位大师是基利安,这些事实奠定了这个现代舞团的古典气质。

2006、2007年,蒂姆·拉什顿来中国共演出过两次,如今已是第三次面对中国观众,他仍然表现出了一种陌生感:“我们带来的两个作品从主题、风格到舞蹈动作表现差异都非常大,可以说是完全不同,一方面是想更全面地展现我们剧团之所能,另一方面也很想知道中国观众对哪种风格更感兴趣。”

( 《安妮的肖像》剧照 )

( 《安妮的肖像》剧照 )

“有一个问题对我来说很有趣:第一场舞的配乐中有很多小提琴。对于欧洲观众来说,太多的小提琴会让他们抓狂,因为长时间声音太高太尖锐。”蒂姆·拉什顿说,“但是中国人的接受度要好很多。或许是因为你们的传统音乐里这种高音很多,所以相对比较习惯,而我们听起来很困难,必须特别的集中注意力。”

第一部作品的名称很难翻译,英文为“Monolith”,中文勉强译为“磐石”,细究起来,是一根竖起的石柱的意思。“‘Monolith’是人类建造的一种中心的、简单的直立结构,不是大自然的产物,非常巨大,超出常规的尺寸概念,遍布英国和北欧,属于中世纪文化的产物。”拉什顿解释说,“我们很多时候出于象征主义的原因使用这个词。但我们并不知道这种象征到底是什么。我是英国人,在英国有一个非常著名的巨石阵。然而直到今天,我们也不知道这些石头怎么来到这儿的,为什么被树立在这里,有什么含义。围绕这个巨石阵有很多神秘之谜,围绕这个词也是这样。”在欧洲演出这场舞蹈时,舞台深处交错树立了五根用特殊材料制成的巨型石柱,在黑色底幕的映衬下从一侧被照亮,作为舞者的背景,看起来相当富于戏剧性。在北京朝阳“9剧场”,因为场地大小和成本的限制,这一舞美设计被舍去了。

“无论我去哪里,我总是被人们的一种激情和能量所触动,那就是他们相信某种比自己的存在更大的东西的信仰。或许是上帝,或许是事业,或许是家庭……有的时候是某一个领导者。但是无论如何,我们总是有一种冲动,要去做一个比我们自己更大的东西。”拉什顿说,“《磐石》是我对这一题材的个人兴趣的产物。我希望它能呈现粗糙、泥土般的质感,同时又有歌唱般的美丽。”

拉什顿的编舞习惯是先决定配乐,再编配舞蹈。创作《磐石》之前,他心中已经选定了音乐,一个拉脱维亚作曲家一篇题为《音乐的戏剧》的作品。“从音乐的标题就可以看出,音乐本身就存在叙述线索,并非完全抽象的音乐。”拉什顿说,“我很早就认识这位作曲家,他的作品都很严肃,他有很多东西和我之前说过的那种人有相似之处,他对人有一种信仰,他似乎相信这种集体的精神。”

在拉什顿心里,《磐石》是一个游牧民族路遇一个巨石阵,从日升到日落,在巨石阵盘桓了整整一天的故事。“他们发现,徘徊,祈祷,崇拜,修建,创造,合作,追逐,夕阳西沉,群星升起,一切结束,他们离开,重新上路,继续流浪。”

第二部作品《爱情之歌》在时间设定上则是从午夜到黎明,正好与《磐石》形成对照,完成一个24小时的时间循环。相比《磐石》的神秘和象征性,《爱情之歌》非常的通俗易懂:一个午夜派对,男男女女邂逅,一见钟情,欢饮美酒,翩翩共舞,一醉方休。音乐是调皮又缱绻的爵士乐,乐手是来自拉什顿的一个朋友。“我的本意就是做一个比较平易近人的作品,观众不用思考,不用不停地寻找,只需要快乐地享受。”拉什顿说,“做这样的一个作品,对我来说也就是一整个晚上。《磐石》则要花4到8个星期。”

《爱情之歌》原本的长度是1小时10分钟,分上下半场。“专家们或许会觉得《爱情之歌》太轻飘,太容易,太商业化,但是欧洲的观众热爱它,按惯例一个晚上我们就演出这一部,每次都是满座。”拉什顿介绍道,“上半场先演35分钟,中场休息时,演员就在台上换装,女孩们穿上新裙子,男人们则是新套装。观众们立刻有了新鲜感,再接着跳上40分钟。”在中国演出时,这部作品被缩减到了原先长度的一半。“我们为中国观众做的修改就是,剪,剪,剪。”拉什顿做了个剪刀的手势。

很多现代舞作品上不了“和亲朋好友一起去看”的名单,但是拉什顿认为,《爱情之歌》是一部你可以和你的家人、兄弟去看的舞蹈。“我希望现代舞作品能够与更加广大的公众对话,人们来欣赏演出之前不必像考试那样,还要事前做功课。”

“最近10年,编舞界已经发生了天翻地覆的变化。历史上,芭蕾曾经位居权力的中心,现在则成为边缘的一把双刃剑。观众们不会意识到芭蕾动作的难度之高,他们只需要好或者不好的演出。芭蕾本身不会灭亡,但是不再成为一种艺术经验,而逐渐变成一种文化经验。”拉什顿说,“对于有古典芭蕾背景的编舞家来说,他们内心则始终存在着一种抗争,如何与自己已经习得的这种和谐感共存。有的时候,我们很骄傲自己的功底,但有时,我们也非常痛恨这种习惯给自己造成的约束。很多从古典芭蕾转向现代舞的编舞家都在试图不断打破自己身上的这种和谐、匀称、完美的秩序。事实上,我们不得不先接受自我,才能再创造。对我个人而言,我会不断反思,这个舞蹈是否编得太干净,太对称,太和谐,太像芭蕾。”

(文 / 石鸣) 丹麦青戏节来自一瞥舞蹈剧场