伯林书信集

作者:三联生活周刊 ( 以赛亚·伯林 )

( 以赛亚·伯林 )

伯林的书信像他的谈话一样风趣、流利。他能迅速把握他人的性格特征,并不时地做出刻薄的评价:“克罗斯曼又在试着出卖他的灵魂了,但是即便是在相信他拥有灵魂的人中,他也没有找到买主。”

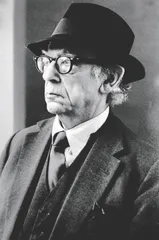

以赛亚·伯林的出身并不低,他父亲是一位成功的木材商人,但由于一些不利条件,他年轻时却吃过不少苦头。他出生于国外,11岁时才随父母移居英国,他还是犹太人,他年轻时反犹偏见还很普遍。入读牛津大学后,在同龄人中间,矮胖、戴着眼镜的他并不占优。在这种条件下,他需要去取悦他人,伯林刚好有这方面的天赋。他也很幸运地在上世纪30年代的牛津大学交到了一群喜欢被他取悦的朋友,这些人也启发了他对文学、哲学和政治的兴趣。

与那时的大部分受过教育的人一样,伯林也成了一位书信大师,在书信中表现自己的聪明、敏锐和诙谐。这些书信中看不到伯林的感情生活,几乎没有什么情书。伯林经常给他的异性朋友写信,表露他的感受,但他的爱情生活在这一时期犹犹豫豫、断断续续。在写给小说家伊丽莎白·鲍恩的信中,他描述了他跟一个女孩尴尬的巴黎之旅,那个女孩以为伯林要向她求婚,“我们在动物园里的会面既兴奋又极其难熬”。伯林热衷于文学和音乐,经常在信中点评具体的作品,如伊夫林·沃的《旧地重游》“开头非常精彩,结尾却粗俗不堪”;斯蒂芬·斯彭德所著《毁灭性元素:现代作家及信仰研究》“十分晦涩、非常说教、极端抑郁,容易引发内疚感”。

以赛亚·伯林的言谈非常风趣,所以会有人邀请他去他们的乡村大宅做客,他的社交生活非常的多姿多彩,比如周末住在罗斯柴尔德夫妇家里,之后“罗斯柴尔德先生用自己的飞机送我回家,飞行经历妙不可言”。他说:“我喜欢马尔罗的原因是他总是用金子付账,从来不用纸币或者支票,他写的每一句话都经过检验和验证。”伯林的句子也是一样。

伯林最突出的天赋是他能够对他人很仁慈,同时又能冷静地洞察他们的性格和动机。比如他对赫胥黎的印象:“我住在罗斯柴尔德夫妇家里,和我一样的客人还有一位,赫胥黎。我觉得他不是太聪明,只是知道的东西不少,思维清楚。他总是坐在那里,手捧一部百科全书,离眼睛大约只有3厘米,不时地读出书中的内容。他的谈话虽然见闻广博,内容充实,却永远缺乏趣味,唯一能够在他身上擦出一星半点火花的情绪是厌恶,就像剑桥大学的科学家厌恶自己的太太,巴尔扎克厌恶农民一样。他几乎堪称一类中学生的典范:聪明过人,不苟言笑,自学成才,却因为充满嫉妒而显得丑陋无比。但我想,他对知识的卖弄是他一个极其值得赞扬的品质,而且他很可能是一位善良之人,慷慨、敏感、令人钦佩。”

( 《飞扬年华:

1928~1946》(上册) )

( 《飞扬年华:

1928~1946》(上册) )

伯林行踪不定,书信的收信人非常庞杂,整理者亨利·哈代做了许多很有帮助的注释,即使如此,读起来也需要一定的耐心。哈代在书的序言中引用了哲学家迈克尔·达米特的一段论自序的自序:“没有序言的书向来令我失望。这就好比到某人家赴宴,进门便直接被带到餐厅。序言私人的,充满个性特点,而书的正文往往相反。通过序言,我们可以了解作者对著作所倾注的情感。”

伯林在担任外交官时去了许多地方,先是华盛顿,然后是伦敦,后来又到了柏林,然后是莫斯科、斯德哥尔摩,再到巴黎。他发现,斯德哥尔摩不堪入目,无奇不有,巴黎则像一个墓地,清洁、美丽、空旷、寂静,让人觉得有一种可怕的压抑感。至于莫斯科,他忍不住做了一个类比:莫斯科就像一所制度严苛的英国公学,它不是一座监狱,也不是一间劳教所。居民觉得受到了限制,但又不像犯人。一切都恰如学校,报刊恰如校刊,说到底,终归不会去议论校长或老师们,内容仅限于报道打赢的赛事、学校发生的重大事件,偶尔也会来一些温文尔雅的自我批评,如上星期的《鸽之翼》唱得不够好。政治斗争不折不扣就像校园中的性话题,除非是用最保守的语言,否则绝对禁谈。

(文 / 小贝) 书信集伯林