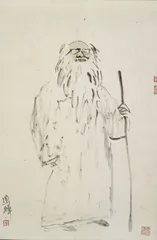

人物画家刘国辉

作者:钟和晏 ( 《齐白石》(1993) )

( 《齐白石》(1993) )

中国美术馆底层大厅中心的位置挂着刘国辉的《岳飞奉诏班师图》,一幅史诗般的大型水墨人物画。大概4米长、2米多高的画卷上是密密麻麻的男女老少构成的人潮,无不神色凄苦、悲痛欲绝,左上端耸立着岳飞将军如雕塑般的背影。南宋那段外辱内乱的历史因为大块的墨色和细致的神情勾勒,被凝结在尺幅上,就像《宋史·岳飞传》中用文字所描述的:“一日奉十二金字牌,飞愤惋泣下,东向再拜曰:‘十年之力,废于一旦!’飞班师,民遮马恸哭,哭声震野。”

《岳飞奉诏班师图》作于1981年,是中国人物画画家刘国辉的研究生毕业作品,即使对作者本人来说,也已经是遥远的过去。1981年的夏天,这张画曾经挂在杭州中国美术学院陈列馆里,之后再也没有公开展示过。

中国美术学院现任院长许江还清楚地记得30年前看到原作的情景,当时他是美院油画系的学生。“那时候的美院陈列馆见证了‘文革’后的艺坛复苏,《岳飞奉诏班师图》引来大家的关注,校园里开始谈论刘国辉这个人,他的往昔和作品。”许江回忆说,“刘国辉创作时距离他的流放生涯并未很久,虽然我们不能简单地说他在尺幅中排溢自己曾经10年劳役的悲情,但家国历史的痛思之时,个体的生命体验成为作品悲情塑造的依据,却是真切可辨的。”

今年72岁的刘国辉满头华发,站在他个人画展的展厅里,被包围在人群中间,他看起来出人意料地年轻,神情淡然而惬意,让人难以想象他曾经有过的多舛经历。他出生于苏州,15岁考入西子湖畔的中央美院华东分院附中,毕业后下放农村。1966年以“政治犯”入狱,判刑5年之后被流放到浙江平湖县乍浦镇,当了一名拆除废船的苦役犯,直到1979年重回美院。

牢狱之灾之前,刘国辉创作过四部连环画册——《耕耘记》、《昆仑山上一棵草》、《鄂伦春姑娘》、《无尽的泉源》。1964年,《耕耘记》获文化部全国连环画绘画奖。当时,他被称为“稻草描”的画风引来学画青年的仿效,以至于“文革”初年各种绘画消失之际,依然是他们辗转借阅的宝贝。

( 《张大千》(1994) )

( 《张大千》(1994) )

画家陈丹青对那段“连环画盛世”记忆犹新:“将近40年前,所有知青业余画手对连环画名牌如数家珍:贺友直、华山川、韩和平、刘继卣……每人手里攒着几册他们创作的小人书,翻看翻到烂。‘文革’岁月,没有电影电视,没有杂志画册,没有美展美院,凡‘文革’前出版的连环画,就是宝贝,就是一流绘画教科书。”

陈丹青的学画生涯开始于10岁那年进上海静安区少年宫图画班,学习临摹连环画《铁道游击队》,初中毕业下农村,在油灯下细细临摹华山川的《白毛女》。1973年,20岁出头的陈丹青被江西出版社借到南昌参加连环画学习班,画出了他的第一册小人书。他说:“当时我们心里最佩服的是比我们大七八岁的两位青年连环画家,北方的杨逸麟和南方的刘国辉。”

( 刘国辉 )

( 刘国辉 )

他记得杨逸麟的名篇是《一颗铜纽扣》,画的是洋人反间谍的故事,洗练浓郁,大黑白,洋题材当年十分罕见。刘国辉的《昆仑山上一棵草》却是另一路,气息清新,用笔勾线随意,画起人脸手脚等应付裕如。

“这是我记忆中60年代最为真切的白描写实,较之上代权威的工整繁复,刘国辉难得的是落笔酣畅,一点也不刻意。构局与人物信手拈来,可是并不荒率粗糙,人物的目睛神态、动作扮相都到位。他勾画庄稼花草的笔法也有讲究,似乎藏着传统花鸟画的功底,却又逸笔草草,不事铺衍,但求画局的疏密与气韵。”陈丹青说。

( 《画家吴昌硕》 (1986) )

( 《画家吴昌硕》 (1986) )

1981年刘国辉留美院任教,因为是李震坚的学生,他一直被归于“浙派人物画”的脉络。简单说来,“浙派人物画”是一种以写意手法表现的写实人物画,它承认素描的重要性,把它作为造型训练的手段之一,也接受中国文人画传统中笔墨、形神等审美观念,尤其笔墨对人物形象的表达能力,讲究笔墨情趣和笔线的书法韵味。

“浙派人物画”是与李震坚、周昌谷、方增先、宋忠元、顾生岳等画家的名字联系在一起的,他们对西方素描进行中国式的改造,强调线体表现和物体结构,但有意漠视了物体的体量空间刻画。从笔法来说,这样的写意人物画笔见浓淡,讲究用笔和法度,勾勒点染是它的基本语汇,而少用山水画的皴擦手法。画面一气呵成而不是层层叠加,长于用水,敏于笔墨韵味的细微体认,所以作品往往呈现出淋漓秀润的体貌。

( 《萨尔斯堡》(2001) )

( 《萨尔斯堡》(2001) )

“浙派人物画的许多标志性名作凸显人物的风神和笔墨的风致,探寻造型与笔墨相互依存的关系。笔墨的风致指的是技艺的意趣:一笔见浓淡,笔笔蕴变换,重勾勒点染而少皴擦,重一气呵成而少叠加。”许江分析说,“刘国辉的突破是存持浙派的笔墨意蕴,营造宏博画幅的大气势,而又保留了内在的雅质。”

写意人物画是20世纪中国美术史上变化和贡献最大的一个画种,从徐悲鸿、蒋兆和开创的体系,到建国以后逐渐形成新的传统。以长27米、高2米的《流民图》为代表作的蒋兆和先生,他的基本手法是结合西方的素描造型手段和皴擦点染的中国水墨技法,把中华民族近一个世纪的屈辱与痛苦浓缩在那巨幅的长卷上。

( 《童年》(1996) )

( 《童年》(1996) )

如果说每个时代的画家都要承担历史的特殊使命,刘国辉更愿意把自己定义为中国人物画画家而不仅仅是浙江的画家。他所折服的新中国艺术家除了蒋兆和之外,还有擅长捕捉瞬间生命律动的黄胄,用速写的手法赋予他笔下的人物一种蓬勃的生命活力,以及画下《粒粒皆辛苦》、《说红书》、《母亲》等代表作的方增先。

“方增先为人物画的水墨表现建立了一个结构素描的逻辑,提炼出中国画的线结构,淡化或弱化明暗体积块面等元素,使素描和中国画的衔接显得很顺畅。通过写生,把真正的生活转化成画面上的人,再转化成水墨创作,这是一个非常和谐的过渡。”刘国辉说。

( 《岳飞奉诏班师图》 (1981) )

( 《岳飞奉诏班师图》 (1981) )

这一次,中国美术馆三个展厅中70多件作品是刘国辉多年来闭门作画、试图把写意人物画向前推进的成果,既有上百个人物组成的年轻学生群像,充满故事与情境的大幅人物肖像,也有逸笔淡雅的文人写意画。同样是年轻女子的肖像,如果对比作于1981年的《茉莉花》的秀润清冽和2011年的《萨拉萨蒂的回响》亦线亦皴的浓重墨块,30年来的精进尤其了然。

关于绘画的形神关系,齐白石曾用寥寥数语概括他的心得:“善写意者专重其神,工写生者只重其形。要写生后写意,写意后写生,自能神形俱见,非偶然得之也。”如今,72岁的刘国辉也有同样的感叹:“画了几十年的画,概而言之‘形’、‘神’而已。如果说人物画是一筐水果,那么我执意的是那只苹果,那个香蕉,或是梨头。”

( 《秋凉》(2008) )

( 《秋凉》(2008) )

人物画家更需要热切关注人生

三联生活周刊:你从美院附中毕业没多久就开始画连环画,为什么能画得那么好?是与生俱来的才情?

( 《萨拉萨蒂的回响》 (2011) )

( 《萨拉萨蒂的回响》 (2011) )

刘国辉:这里有历史背景的原因,当时整个美术界的水平真的是不太高,所以我那几本连环画影响大,就这个道理。还有是我的思路对,我当时就想用画大画的方法来画小人书,连环画有几个祖师爷,我不按他们的路子走,把大画的因素放到小画中去。从表现方法上说,简单地勾线我觉得不够,就用了一些国画的手法,并且用速写使它更生活化,哪怕不太贴切,但这个人是生动真实的。所以,那些有才情的年轻画家像陈丹青等人一看就懂了,心有灵犀能体会到。他希望这次展览能够展出当时的连环画,但是我再也找不到了,出版社的原稿也都没有了。

三联生活周刊:你怎样评价连环画在中国美术史上的地位?它会继续发展吗?

刘国辉:连环画曾经是中国美术的重要绘画种类,上世纪五六十年代有过很大的发展,许多卓有成就的画家如黄胄、陆俨少、程十发、方增先、刘文西等都参与过连环画的创作,留下许多精品。我想过去的那种状态是不可能再现了,看日本、香港和欧洲的情景,它转向了卡通和漫画。

三联生活周刊:从陈列方式来看,《岳飞奉诏班师图》仍然在你的作品中占据重要地位?

刘国辉:在我心里没有那么重,可能在人家心里有这么重,在我来讲这已经是历史了。现在重新去审视,有许多地方显得稚嫩,如果今天再来画一遍的话技术上会好得多,但是当时的激情和感受可能就淡忘,我庆幸当时的激情。

三联生活周刊:什么是你近期的代表作或者有所突破的作品?

刘国辉:我只能说我自己比较喜欢的几幅画,后排1.8米长的《学生、老师、朋友》我很喜欢,我画的时候没多想,只是真实地记录人物的状态,无意中反映了当代年轻人的一种状态。2008年的《秋凉》也是,当时我到康巴草原去,汽车停在那里休息,在一片草地上看到那个小男孩很惊奇地看着我们,后面是他的姐姐,荒原上有几根枯草。但是当时就感到有点凉意,我就把这份凉意给画出来了。那几棵草可能没有什么画会这样画的,我是把它们当人物在画,一点点地点出来,有一些更深的况味在里面。

三联生活周刊:《萨拉萨蒂的回响》是怎样的创作情况?

刘国辉:这是我看了中国小提琴大奖赛之后画的,这张画中有音乐的旋律。处理的时候我用了黑白对比,小提琴手的黑裙子和灯光照射下白皙的皮肤。黑块部分画废了几张,下面至今还是补上去的。这张画的黑白与虚实关系差不多,人物形象也够了,微微的明亮看起来很滋润,不会有西洋画的感觉,到了适可而止的把控程度。

三联生活周刊:比起山水花鸟,笔墨发挥对所有人物画家是一个难题?

刘国辉:笔墨是一种中国画的表现手段,它有文化的品质和精神的承载,不仅仅表现为点、垛、皴、擦,干、湿、浓、淡本身,而在于遣笔运墨的人。在我看来,离开了内容的表达,笔墨的生命力是脆弱的、缺乏内涵的。整个新时代水墨人物画的研究重心,在于运用、发展传统的笔墨技巧和真实表现现实生活之间的矛盾如何解决。在我看来,人物画对人的关注和表现是最重要的,由此,笔墨才能找到它合适的位置。

三联生活周刊:笔墨只是一种工具?

刘国辉:朱瞻说:“元代云林,自是大家,淡淡几笔写出太湖山石人情,涤人心肺。他的作品,我喜偶见,却不欲久恋,我所顾忌的是淡近轻,逸近飘,学者宜慎。”凡优秀的艺术家都不会只关心一己的利益,而不对世界、人生、他人给予更多的关爱。人物画家更需要对人生热切的关注,而不是心如静水的冷漠。

三联生活周刊:你有没有这种形态的人物画在当下式微的忧虑?

刘国辉:这样一种绘画它常常会腹背受敌,当代绘画会觉得你是老古董,传统派又主张保持纯而又纯的中国画。但我自己认定这样一种人物画还要发展,我们有这个责任再往前走。现在我年纪大了,很多东西已经淡了,但是谈到这些问题的时候难免还是有点英雄气。

三联生活周刊:你说过风格不是手法而是一种生命状态,你现在是处于怎样的生命和精神状态?

刘国辉:这是我有感而发,我知道一些很好的艺术家,但是太讲究风格了,风格成为他们的个人品牌。就我自己,老实说现在我有点退化了,但说说我又会激动起来。现在画画对自己没有那么多要求了,毕竟72岁了,能放的都放掉,因为你背不动了。看我的画比较安静,始终是这种心态,这个展览也仅仅是让自己高兴而已,我知足了。

(文 / 钟和晏) 画家人物刘国辉