克孜尔石窟:绽放灿烂的龟兹文化

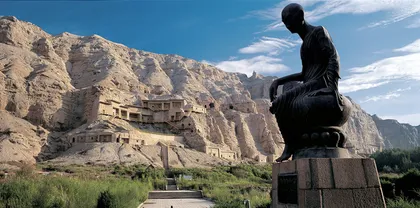

作者:李菁 ( 新疆拜城克孜尔千佛洞前鸠摩罗什雕像 )

( 新疆拜城克孜尔千佛洞前鸠摩罗什雕像 )

“古龟兹文化的百科全书”

从知名度上说,克孜尔石窟似乎没有莫高窟、云冈石窟或龙门石窟那么高,但实际上,早在1961年,克孜尔石窟便与我们熟悉的这些著名的石窟一道,进入到国家第一批重点文物单位名单之列——单从这一点也可看出其地位之重要。克孜尔石窟的开窟比敦煌莫高窟还早100年。它是我国开凿最早、地理位置最西的大型石窟群,大约开凿于公元3世纪,在公元8~9世纪逐渐停建,延续时间之长在世界各国绝无仅有。克孜尔石窟与周边的库木吐拉石窟、森木塞姆石窟等一起构成的龟兹石窟群,被形容为是“一部古龟兹文化的百科全书”,这其中,克孜尔石窟无疑为群芳之冠。

从拜城县城出发,一路向东,便是往克孜尔石窟的方向。汽车疾驶一段,便看到公路两边怪石林立,纵横交错。那些淡黄色的土丘,被肆虐的狂风长年累月吹蚀得多姿多彩,这便是典型的雅丹地貌。精明的当地人根据这些形态各异的怪石取了名字做起了旅游,拜城二日游的项目里,便有诸如参观“布达拉宫”、“金字塔区”、“石林”这样的项目。

如果说那些层出不穷的奇峰异石展现的是沧海桑田的自然之力,那么时时闯入眼帘的大型生产设备和管道则显示了现代工业文明的力量。对大多数人来说,拜城,这个位于天山中段南麓、人口只有21万的新疆西北小县,是个颇为陌生的名字。实际上,这个遥远的小城又实实在在地和我们很多人的生活密切相关:贯穿中国东西的最长运输线——“西气东输”的源头克拉2气田就位于拜城县的克孜尔乡境内,这个含气面积达47平方公里、天然气储量2506.10亿立方米的气田,可连续开采50年。在维语里,拜城意为富饶美丽的地方,它在汉朝称姑墨,后为龟兹国属地,1882年(清光绪八年)建县定名为拜城。

汽车行驶一段后离开公路,拐进乡间土路,在尘土中颠簸了半个多小时后,眼前突然出现了一片澄明的水,同行的当地干部刘斌说,这便是南疆最大的人工湖克孜尔水库。也许是依傍了这湾碧水,周围的绿色也多起来。夹在两山间的克孜尔石窟,形成了一个非常特殊的封闭性小山坳,春、夏绿树成荫、鸟语花香,秋季水草肥美、冬季温暖无风。另外,渭干河也是一条天然屏障,使得在这里过冬的牲畜安全无恙。难怪古代龟兹佛教僧侣将这块几乎与世隔绝的世外桃源作为出家修行首选之地。而今,龟兹文化的著名研究机构——新疆龟兹研究院就坐落在这个幽静的沙漠绿洲里。

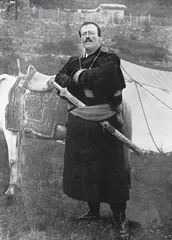

( 德国人勒柯克 )

( 德国人勒柯克 )

克孜尔石窟依明屋达格山而建,这里的土沙是赤色的,在阳光照耀下如火焰般红光闪亮。维语称“红色”为“克孜尔”,克孜尔石窟的名称也由此而来。石窟入口处,有一尊沉思着的鸠摩罗什的铜像。据考证,这位著名高僧就出生在龟兹,他的父亲是天竺人,母亲是龟兹王白纯的妹妹。鸠摩罗什7岁出家,9岁时跟随母亲到了北天竺,在名僧盘土多达多处学佛经。 12岁时同母亲一起返回龟兹。龟兹王听说他回来了,亲自远迎,并专门为他造了金狮子座,以大秦锦褥铺之,请他升座说法,西域各国国王都在他的座侧听讲。401年,鸠摩罗什到了长安,后秦王款待他以国师之礼,他就在长安国立译场逍遥园从事佛经翻译,与直谛、玄奘等并称为我国佛教四大翻译家。如今我们熟知的“世界”、“未来”、“心田”、“粉身碎骨”等词,都是这位高僧留下的财富。

新疆龟兹研究院的研究员苗利辉告诉我们,德国学者根据对克孜尔壁画的研究,认为石窟的开凿和作画时代开始于公元5~6世纪。而北京大学历史系考古实习组通过碳14测定,发现最早的洞窟应是在265年。也就是说,在龟兹石窟开凿了100年后,这种凿窟供佛的方式,才传到敦煌。克孜尔石窟从第一个石窟的开凿到最后一个石窟,持续不断地开凿了近700年。

( 英国人斯坦因 )

( 英国人斯坦因 )

克孜尔壁画现存1万多平方米,是整个龟兹壁画的绝大部分。其内容主要有佛像画、佛经故事画、动物画、山水画、花树画、装饰图案画等,其中尤以佛经故事画为多,佛本生故事画和因缘故事画的数量均为全国石窟画之最。虽然克孜尔石窟的壁画大部分被毁坏或外劫,现存的大部分已残缺,但从这些残留的碎片中,仍然可以看出龟兹壁画和雕塑的高超技艺。

当年德国探险队进入克孜尔时,为了考察方便,根据窟内艺术品的特点,给各洞窟进行了命名。尽管这些命名五花八门,却极为形象,因而有些名字沿用至今。如十六佩剑者窟、落石窟、魔鬼窟等。在一个洞窟里,墙上已用砂岩抹好石灰,绘画用的格子也用红色的线条一一标出,“看得出来,画师可能已经做好准备工作,正准备画画,可是不知道为什么没有画成”。导游说,这就是最后的石窟,经测定,时间是公元9世纪。

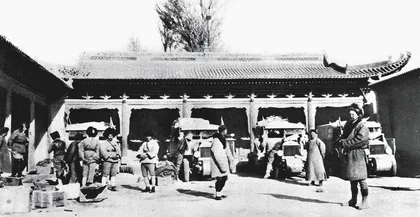

( 1931年,斯文·赫定在中国 )

( 1931年,斯文·赫定在中国 )

对普通游客来说,这些壁画显得既新奇又陌生。其实这些看似眼花缭乱的壁画根据内容不同,在分布上也有着严格的讲究。导游告诉我们,比如表现佛祖生平事迹的佛传故事,大多画在石窟内部的垂直墙面上;而表现佛祖前身转世事迹的本生故事和弘扬佛法的因缘故事,大多位于窟顶的菱形格中,需要抬头仰视才能看到。同时,根据石窟内光线的强弱,将有关佛祖涅槃的壁画放在光线较暗的后室,在气氛上切合了一种悲哀压抑的情绪,无形中达到了哀悼佛祖的目的。

最早建造的是“僧房窟”——就是僧人坐在里面修禅悟道的地方。后人考证,寺院洞窟壁画的出现,跟当时僧众修行的方式有关。那时候佛教典籍语言众多,几经转译,已经相当深奥了,给有些僧人在理解上带来些困难。于是,僧人就把佛教内容、修行要求等等,用壁画形式画在石头上,反复记诵。

( 瑞典人斯文·赫定 )

( 瑞典人斯文·赫定 )

历代龟兹国王对克孜尔千佛洞石窟群的建造都没有停止。如此大规模地开窟建寺,对于当时完全靠肩扛手提才完成洞窟挖掘的龟兹来说无疑是个奇迹。那是个农业文明时代,龟兹只有几万人,供养这么多和尚,这个小国如何具有这种经济能力?答案或许在于龟兹的地理优势:处于丝绸之路中道的中心节点,东西方的贸易带来了文化的繁荣和开放,也足够支撑它修建佛寺、开凿洞窟的庞大开支了。

克孜尔国宝被盗记

( 本组图片为原克孜尔石窟壁画,现藏德国柏林东方艺术博物馆

)

( 本组图片为原克孜尔石窟壁画,现藏德国柏林东方艺术博物馆

)

自19世纪以来,新疆的发现,催发了国际东方学的进程,而国际东方学的生成发展,又使古老而神秘的西域成为探险考察者的向往之地。那时的中国西北,俨然成了西方探险家梦寐以求的乐园。

最早来到克孜尔的是俄国人。1879~1893年,一位名叫缪恩汉克的俄国人曾两次来到这里,除了在洞窟里留下题记之外,没有留下有关探险考察甚至游记之类的文字材料,谁也不知道缪恩汉克在克孜尔做过什么。

1900年,瑞典人斯文·赫定发现楼兰古城,震动世界。随后,英国人斯坦因、法国人伯希和、日本人橘瑞超,各国探险家纷纷向西北集聚。一个个划时代的考古发掘展现在世人面前。

1903年4月15日至23日,日本大谷光瑞第一次考察队的渡边哲信和堀贤雄在克孜尔石窟活动,他们调查了各区域的洞窟,拍摄了一部分壁画和洞窟外景,记录了近100个洞窟,记录内容繁简不一,他们在洞窟中清理出不少木简和文书残纸。渡边哲信试图揭取壁画,但未能成功,只割走了少量小块壁画,其中有第224窟东甬道西壁八王分舍利图中的独楼那像和第198窟内的说法图。但日本人首开了在克孜尔石窟割取壁画的恶劣先例。

1905年12月,由格伦威德尔率队的德国普鲁士皇家吐鲁番探险考察队第三次向西域出发。1906年初,这支德国探险队到达库车地区,在德国人到达库车之前,由别列佐夫斯基兄弟率领的俄国探险队已在这一带活动,他们见德国人准备在森木塞姆石窟进行挖掘,大为光火,甚至要用武力把德国人赶走。此前,德国人和当时活动在新疆地区的俄国探险队曾有过一个协定,各自划分了挖掘文物的地区,克孜尔石窟所在的库车地区被划给了俄国人。然而俄国探险队并没有遵守这个协定,他们在划归德国人的吐鲁番地区挖掘带走了大量文物。双方剑拔弩张,德国探险队的勒柯克婉言调解,表示愿意退出。

德国人很快就转到了克孜尔石窟。这时的克孜尔洞窟完全处于无人管理的状态。洞窟破败,当地农民在窟前放牧羊群,冬天则在洞窟里生火做饭。德国人迫不及待地钻进洞窟,展现在眼前的一切,令他们震惊不已。

“在清除沙石堆后,我们提着灯摸黑进去,石窟里没有一扇窗子,整个窟室除了禅房有窗洞之外,伸手不见五指,此情此景,令我永远难忘。最初看见的是供养人画像。他们双脚叉开,踮着脚尖,身穿织锦长袍,头戴三角帽。从画中人物的服饰衣着,以及绘画技巧的成熟洗练,可以推论该地的文明水准,要比同时期的日耳曼国度高出许多。根据我们推算,这些石窟在5世纪至8世纪之间曾盛极一时。”勒柯克在20年后的文章里如是回忆,“这简直是我在中亚地区所找到的最为优美的壁画。”

队长格伦威德尔是德国佛教美术史家、柏林民俗学博物馆印度事务部研究员。他进入洞窟之后,立即被面前壁画所呈现的美震惊了。“像变魔术一样,我看见在我左右墙壁上,显露出富丽的光彩夺目的绘画,颜色是那么新鲜,好像是画家刚刚画完似的。”“许多壁画背景使用的颜色,都是那种贵重的、有光泽的、真正的佛青色,仅次于通常被使用的浅绿色和深棕红色。在拱顶上,有时出现佛青、浅绿、黑、白等颜色的组合,从而产生一种令人惊异的吸引力。”

勒柯克当时决意将洞窟中那些精美的壁画切割下来,将它们运回德国。他在后来的回忆里说,壁画的破损是因为“当地农民的无知、伊斯兰教徒盲目反对偶像的愚昧和地震破坏”,所以他为自己辩解说:所有绘画如不被我或者欧洲类似的机构保存,毋庸置疑地要走向毁灭。

但作为一位资深的学者,格伦威德尔强烈反对盗割壁画的行为,他认为应该把主要精力放在对石窟壁画的考察与临摹上:“要把所有新发现的文物进行素描和绘制轮廓图。否则,把壁画搬走,除了意味着猎奇与盗窃之外,不会有别的什么意义。”尽管格伦威德尔强烈反对,勒柯克还是说服了探险队的其他成员,开始割取一部分壁画。

“经过长久而艰苦的工作,我们成功地割下这些画,在20个月的旅行之后,它们安然抵达柏林。”勒柯克毫不掩饰自己的得意之情,“在博物院中它们堆满一间房屋,这只是少数庙宇中的一部分。那里绘画的全部,都将被我们带回柏林。”

勒柯克、黄文弼与韩乐然

当导游带着我们在为数不多的开放石窟里参观时,我们看到了好几处墙面上被切割的痕迹,那些深深的印迹历经近百年仍然看起来触目惊心。一些石窟里摆放着被盗走壁画的复制图,色彩斑斓,形态各异,再看那面空荡荡的墙,不由一声长叹。在另一个洞窟里,一幅已经完全看不清模样的壁画上面,留着一个四四方方的切割出深沟。“当时德国人肯定准备把它割下来带走,可能因为在切割的过程中,壁画遭到了部分损害,所以德国人放弃了它。”导游说。

当年的勒柯克并不满足于一次探险的结果。1912年,他又开始组织探险队,于1913年7月到达克孜尔石窟。勒柯克在库车县城定做了80个大木箱子,指挥他的助手巴斯图肆无忌惮地开始切割剥取壁画。德国人选取壁画的标准十分苛刻,当时石窟内的壁画已经遭到自然和历史的严重破坏,德国人选取了其中保存相对完好的部分。

克孜尔石窟的壁画,大多画在一层用草、牛粪和泥土混合而成的涂层之上,只要锯下这层涂层和它背后的岩层,就可以方便地割取壁画,德国人根据这种特点,雇佣了大批当地人作为助手,有条不紊地开始了盗割的工作。探险队员巴图斯出身水手,身体强壮,担当了盗割壁画的重要角色。当年盗割壁画的难度远远超出了勒柯克等人的想象,他曾回忆说,那是一件伤神费力的工作,即使像巴图斯那样的大力士,也连呼吃不消。墙上的壁画被分割成块都装入木箱,运回德国。

1914年,勒柯克赶在第一次世界大战之前,把盗取的文物经由俄国运回德国,回国后便埋头研究这些文物,直到1930年去世。探险队前后两次在克孜尔石窟究竟割取了多少壁画,在割挖、包装和运输时又损坏了多少?在已发表的材料中看不到准确数字。运回柏林的克孜尔石窟壁画,到上世纪20年代末已大部分修复。1933年,德国公布馆藏克孜尔石窟壁画的数量是252块、328.07平方米,出自37个洞窟。探险队从新疆所获的古写本和古印本,据早年统计,编号有3万多个。其中出自克孜尔石窟的没有确切的数目,估计应占其中的大宗,尤其年代早的写本大都出自克孜尔石窟。从克孜尔石窟掠走的塑像大多是残破的,仅发表了一部分,估计现存的塑像可能超过100件。其他出土品有幡画、木板画、木雕像和饰品等。其中以木质品数量居多,大约有200件。

躲过了第一次世界大战的这些东方珍宝,并没有躲过第二次世界大战的战火。那些被带走的壁画后来被保存在德国柏林的民俗博物馆内。“二战”期间,柏林遭盟军的猛烈轰炸,民俗博物馆也未能幸免,它遭受了盟军轰炸机的袭击不下7次,成了一片瓦砾场。遭轰炸前,一部分比较容易移动的收集品已被搬出了博物馆,并放入被认为比较安全的地堡和矿井中,甚至有一些被沉入护城河中,但是勒柯克和巴图斯从中国切割下来28幅最为精美的壁画,其中大部分是从克孜尔带回来的,因为已经用水泥牢牢固定在了墙上,根本无法取下来,因而遭到严重损坏。苏联红军在攻陷柏林后,曾在护城河中打捞出5箱文物,并在动物园一个地堡中搜出至少有10箱中亚文物,这些文物被运往苏联,从此杳无音信,再也没有出现过。

那时的西域对西方探险者来说简直是一片乐土,英国人斯坦因、法国人伯希和等都曾在这里留下足迹。不过“收获”最大的还是德国人,据新疆龟兹研究院的报告,“克孜尔石窟被揭取的壁画面积近500平方米,出自59个洞窟。这个数据不排除日本和俄国揭取的壁画,但大部分还是德国探险队所为”。

1926年斯文·赫定率先与中国学术界合作,成立了“中国西北科学考察团”,外国人以个人身份闯入西域已经成为过去。随着德国探险家特林克勒1928年被逐出新疆、斯坦因最后一次西域考察被拒绝,外国探险家在中国新疆自由进出、随便掠取文物的时代从此宣告结束。

1928年,中国考古学家黄文弼先生,参加中国和瑞典联合组织的西北科学考察团时,曾在克孜尔石窟工作了16天,对140多个洞窟进行了编号,绘制了洞窟分布和平面示意图。在清理部分洞窟时,发现了多种文字的文书写本和钱币等遗物,他后来据此考察发表了研究报告。可以说,黄文弼是我国系统地考察与研究龟兹石窟的先驱者。

一个洞窟里的墙壁上有这样一段话:“余读德勒库克著之新疆文化宝库及英斯坦因著之西域考古记,知新疆蕴藏古代艺术品甚富,遂有入新之念。故于一九四六年六月五日,只身来此,观其壁画,琳琅满目,并均有高尚艺术价值,为我国各地庙宇所不及,可惜大部分墙皮被外国考古队剥走,实为文化史上一大损失……为使古代文化发扬光大,敬希参观诸君特别爱护保管!”留下这段话的是朝鲜族画家韩乐然。1946年,来自吉林的韩乐然背着画夹,风尘仆仆来到塔克拉玛干沙漠北缘木扎提河边的拜城县,他成为中国研究克孜尔石窟艺术的第一人,也是以油画、水彩画描绘中国古代壁画的首创者。1946到1947年,韩乐然两次来到库车,对千佛洞进行了大量临摹、记录、摄影、挖掘工作。据曾经陪伴韩乐然考察千佛洞的赵琦回忆,他们那一次在克孜尔千佛洞共编了100多个洞号,其中75个洞是有壁画的。正因为韩乐然的工作,克孜尔千佛洞才为世人所了解。韩乐然带着大量文稿、临摹的画本以及拍摄的洞窟照片离开了克孜尔。可惜的是,1947年7月30日,他在考察完毕返回内地途中,飞机失事,坠毁于甘肃嘉峪关,那些凝结他心血的资料一同陨灭。他所设想的新疆考古五年计划,建立西北博物馆的夙愿,也未能实现。新中国成立之后,克孜尔石窟的保护才渐渐走入正轨。

龟兹石窟群

实际上,在古龟兹国、现在的库车一带,除了克孜尔石窟外,还有库木吐拉、克孜尔尕哈、森木塞姆、玛扎伯赫、托乎拉克艾肯、阿艾等很多石窟,它们共同构成了“龟兹石窟群”,一个地区有如此众多的佛教石窟,堪称一大奇迹,从中我们也可以看出龟兹古国当年佛教的繁盛。

龟兹为古代西域36城郭诸国之一,史书上记载为丘慈、屈慈、屈支等,位于天山之南,塔里木盆地的北面,即以现在的库车县为中心,旁及新和、沙雅、拜城、轮台等地。中原王朝最早记载龟兹的是《汉书》。早在西汉时期,龟兹就成了汉帝国争夺丝绸之路控制权的兵家要地。龟兹王绛宾娶乌孙汉解忧公主之女为妻,多次到长安朝贺,龟兹衣服制度一度仿效中原。著名的丝绸之路在穿越塔里木盆地时,最初分南北两道,龟兹位于北道中部,后来有南、北、中三道,龟兹是北道和中道的必经之路。龟兹国的居民构成十分复杂,从民族上讲,龟兹境内曾生活着羌、塞、月氏、乌孙、匈奴、突厥、回纥和汉人,但在漫长的历史长河中,他们都逐渐融合成了龟兹人。

佛教诞生于印度次大陆,以后沿丝绸之路经西域传入中国内地,史称佛学东渐。佛教具体是什么时间传入龟兹的,目前还缺乏有力的史料来确认。但专家们通常认为,这一时间大约是在公元元年前后,印度佛教经大夏(今阿富汗北部)、安息(今伊朗东北部)、大月氏(今阿姆河流域),并越过葱岭(今帕米尔高原)传入龟兹。到了3世纪中叶,佛教在龟兹地区广泛传播,进入全盛期。龟兹王弘赞佛法,据称,连龟兹王宫都装饰得同寺庙一般。王族赞助佛教寺院,甚至皈依佛门,从而掀起了佛教传布的浪潮,龟兹从此俨然成为西域重要的佛教中心之一,甚至于葱岭以东诸国王族妇女亦集诸龟兹尼寺。正是在国王和身边大臣的倡导支持下,龟兹佛寺、佛塔与佛庙遍地开化,龟兹石窟群也正是在这个背景下出现的。

对于龟兹国佛教之兴盛繁华,唐代僧人玄奘在他的《大唐西域记》就有记载。玄奘在贞观二年(628年)西行求法,途经龟兹时,因“凌山雪路未开,不得进发,淹停六十余日”。《大唐西域记》载,龟兹有佛寺100余所,僧尼5000多人。每年秋分时节,都要举行迎像大会十余日。节日的时候,各佛寺要用珍宝把佛像装饰起来,然后载到彩车上,在城内街道上缓缓而行。上自国王大臣,下至老百姓,都脱掉帽子,穿上新衣,赤着双脚,手拿鲜花出门迎接佛像。待佛像驾临,人人顶礼膜拜,个个焚香散花,场面极为隆重。

可略为奇怪的是,玄奘在《大唐西域记里》却一点没有提及克孜尔。“玄奘是否到过克孜尔石窟?现在很多学者都在研究这个问题。一些学者认为,玄奘是位很严谨的僧人,他对每一个到过的地方都有详细记述。反之,如果克孜尔没有出现在他的记载上,那么推断起来,他应该没有到过这个地方。”苗利辉推测说,玄奘信奉大乘佛教,这可能是他没有造访以小乘佛教闻名的克孜尔石窟的主要原因。

如果说克孜尔石窟是龟兹古国佛教繁盛的象征之一,那么库车县的苏巴什佛寺,则是另一个典型代表。

从库车县往东北20多公里左右便到了苏巴什佛寺。“‘苏巴什’在维语里是‘水的源头’,因为它地处库车河出口,所以当地人就这样叫它,也被称为雀离大寺或昭怙厘寺。”库车著名的龟兹史研究专家裴孝增告诉我们。

当年曾辉煌一时的苏巴什佛寺,虽然现在只剩下一些残垣断壁,但19万平方米的遗址,仍可以想见当年的恢弘气势。苏巴什佛寺是依河而建的建筑群,库车河从整个建筑群中间横穿而过,苏巴什佛寺因此被分为东寺区和西寺区两部分。东寺区依山而建,现存房舍、塔庙等遗址,均为土坯建筑,其中,塔庙残存墙壁高度在10米左右。城内可见3座高塔,最北一座耸立在半山腰,可俯视全寺遗址;由于受库车河水的冲刷,河岸崩塌等因素的影响,西寺区有相当一部分建筑已经消失了,尽管如此,西寺区残存的建筑,其密集程度也令人吃惊。

“一般认为,苏巴什始建于东汉,繁盛于魏晋南北朝至隋唐,玄奘来龟兹的时候,正好是苏巴什最繁盛的时候。”当年玄奘千里迢迢来龟兹时,龟兹王在这里为他举行了盛大的欢迎仪式。玄奘在书里形容:僧徒蜂拥而来,钟声齐鸣,在大殿敬佛的烛光中,诵经声不绝于耳。玄奘在《大唐西域记》里这样描述:“荒城北四十余里,接山阿隔一河水,有二伽蓝,同名昭怙厘,而东西随称。佛像庄饰,殆越人工。僧徒清肃,诚为勤励。”“玄奘在《大唐西域记》里提到,东寺那里有一块大玉,有佛足那么大,但是后来谁也没有发现这块玉,有人怀疑是被俄国人挖走了。”裴孝增说。7世纪中叶,唐安西都护府移设龟兹后,内地高僧更是在此云集,梵音袅袅,晨钟暮鼓,幡火不绝,到了十三四世纪后才渐渐消落。

玄奘几世纪前对苏巴什的描述,却在后来成为另一位探险家的“导游图”——1907年6月10日,刚过完29岁生日不久的伯希和到达苏巴什。算起来,伯希和是19世纪末和20世纪初进入新疆的西方探险家中最资深的汉学家和东方学家,他精通西域几乎所有语言。他随身携带玄奘的《大唐西域记》、郦道元的《水经注》和刚出版不久的李光廷的《汉西域图考》,他以这些汉文史籍作为地理、文献和民族学考证的依据。到了库车,他直接把目标定在了《大唐西域记》里有过记载的雀离大寺。

“按图索骥”找到苏巴什的伯希和等人,马上对东、西寺遗址进行了挖掘。从伯希和留下了的详细考古笔记来看,在苏巴什最多时每天动用67名民工,对所有遗址都做了大规模的系统发掘。在苏巴什的“壁画屋”,伯希和对于壁画各部分的人物姿态、服饰、发型、首饰、头冠、飘带、乐器、金刚与钵、装饰图案、建筑等方面进行了详细研究。在这里,探险队发现了用婆罗米文书写的久已失传语言的文件。这些失传语言后来被伯希和的老师烈维译解为乙种吐火罗语。伯希和一行在库车共勘察发掘了8个月,直到1907年9月3日才离开。当年底,伯希和与努埃特从乌鲁木齐出发,经吐鲁番、哈密和大海道,于1908年2月24日到达敦煌,后来就发生了被后人诟病最多的从王道士手里买走大量国宝的故事。

苏巴什佛寺遗址虽然经过了上千年的风雨侵蚀和外国探险队的破坏性挖掘,但作为古丝绸之路上的一个重要节点,作为中西方文化交汇地,它对研究当时的中原文化、西域文化、印度文化、波斯文化都具有重要意义。这也是外国探险家对其趋之若鹜的原因。1902年,日本的大谷光瑞探险队到库车时,也曾在这里进行大肆挖掘。当时,他们在苏巴什佛寺遗址中挖出了一个木质舍利盒,盒身被红、灰白、深蓝三种颜色覆盖,盒内仅存骨灰,外形也无什么特殊之处。然而,到了1957年,有人对这个舍利盒进行研究时发现,盒子的颜色层内有绘画痕迹。经剥去表面颜料,显露出来绘制的图像——是一组由21人组成的形象十分生动的乐舞图,舞者脸上皆戴有面具。龟兹舍利乐舞图的发现,引起国际学者的广泛关注。有的学者指出:“从舞蹈者头戴的各种面具和乐舞的气氛威武雄壮等特点来看,这是一幅典型的龟兹‘苏幕遮’乐舞图。”也就是说,舍利盒上所绘内容,是古代西域地区著名的歌舞戏——乞寒胡戏。这对了解古代龟兹地区的世俗生活、宗教信仰、审美情趣和艺术追求,都是不可多得的实证,因而具有重要的价值。

多元文化交融的见证

20世纪英国最伟大的历史学家汤因比与日本思想家池田大作,在1973年曾进行过一场著名的“展望二十一世纪”的对话。对话中,池田大作问汤因比:“如果可以选择,你想出生在哪个国家?”汤因比微笑地回答:“我希望生在公元1世纪佛教已传入时的中国新疆。”

季羡林先生在1986年也曾有过这样一番表达:“世界历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个,而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。”而在这四大自成体系的文明圈里,古代新疆应该是唯一一个都留有它们交叉重叠的痕迹所在。这一交汇最美妙的时刻发生在公元1世纪前后。

斯时,各路文化在此相遇——中原、印度、波斯、埃及、希腊、犍陀罗。也没有哪一个地方像那时的西域一样,流行着那么多种的宗教、语言与文字,有那么多错综复杂的文化纠葛。从汉代以来,有30多种语言在这里留下了被使用的痕迹。这些语言包括匈奴语、犍陀罗语、于阗塞语、汉语、焉耆—龟兹语、突厥语、粟特语、回鹘语、中古波斯语、吐蕃语、蒙古语、满语等;而他们曾经使用过的文字至少也有20多种——汉文、佉卢文、焉耆—龟兹文、于阗文、突厥文、粟特文、叙利亚文、回鹘文、吐蕃文、摩尼文、波斯文、哈卡尼亚文、察合台文、契丹文、胡都木蒙古文、托忒蒙文、八思巴文和满文等。丝绸之路上的西域,显示出博大、宽容的胸怀,它兼容着、混合着来自四面八方的文化。也难怪汤因比,这位著名的历史学家会有那样的答案。

克孜尔石窟,无疑就是这多元文化交融的结晶、也是最好的例证之一。在德国柏林印度博物馆里,保存着克孜尔石窟出土的早期佛像,这些用木头和泥土制作的佛像都体现出鲜明的犍陀罗风格。而在早期的克孜尔壁画中,犍陀罗风格的影响也非常直接,例如在一些石窟的天相图里,图中的太阳神穿着轻盈的长衫,驾着马拉车,一些专家认为,这种形象完全出自古希腊神话中的太阳神。当年这些雕像和壁画人物的样貌、服饰、艺术风格,都让勒柯克感到非常熟悉。“我们好像来到了一个哥特式的墓室”,他在日记中兴奋地说,看来中国在古希腊、古罗马时期就已经和欧洲发生了关系。

“我们都说克孜尔石窟是龟兹文化的典型代表,而龟兹文化的最大特点是融合了多种文化特色之后形成自己的风格。”苗利辉说。在克孜尔石窟,希腊神话中太阳神、月亮神的形象成了天相图中的日天、月天。希腊神话和印度神话交织而成的形象,人面鸟身的金翅鸟也出现其中。“这里的各个元素在东、西方都能找到源头,但它结合之后又形成自己的特点,比如只有在克孜尔才把天神布置在中间一带,一字排开,这种风格往西只有在巴米扬大佛那里才有。”

克孜尔石窟壁画,既有汉文化的影响,也有对外来文化艺术有选择的巧妙接受,更是古龟兹画师非凡的智慧。他们用粗犷有力的线条,一笔勾画出雄健壮实的骨骼,用赭的色彩,烘染出丰富圆润的肌肤,轻轻一笔画出布置均匀的衣褶,又借助一条飘曳的长带,表现出凌空飞舞自由翱翔的意境,使人一看到那些“飞天”,便有“天衣飞扬,满壁风动”之感。有关学者说,克孜尔千佛洞的“飞天”,同背上生着双翅的古代欧洲的“飞神——安琪儿”相比,在艺术上显得更成熟,更为浪漫。

当年,德国探险队在克孜尔一个破旧不堪充满了潮气的洞窟中,发现了几个特殊人物形象。这些人物戴着埃及样式的黑色假发,左手拿着一个小调色盘,右手拿着一支中原式样的长杆毛笔。显然,这是正在描绘壁画的画家。在克孜尔212号窟的壁画上,他们同样发现了一行字迹潦草的题记。经过解读,人们破译出它的大致意思:来自叙利亚的画家摩尼跋陀创作了这些画。学者们根据212号窟的壁画风格推测出他们创作的时间应该是在公元6世纪到7世纪。这个时期,萨珊王朝的波斯军队正大举入侵叙利亚。这位叙利亚画家也许正是因为这个原因,沿着丝绸之路来到龟兹避难,最终,在克孜尔石窟谋得一份画工的职务,从此安定了下来。

在库车县城西南约30公里的库木吐拉石窟,是古龟兹地区的另一重要佛教文化遗址。库木吐拉千佛洞开凿的时间从两晋,经隋唐,延续到宋代,现存壁画数千平方米。与克孜尔石窟相比,库木吐拉石窟的一个最显著的特点是受中原汉族文化的影响较深,以描绘汉人信仰的大乘佛教内容为主,壁画画风也充满了浓郁的内地汉风。在创作方法上,把佛和菩萨画得雍容端庄,温柔安详,充满了人情味。有学者分析,这是因为,早在汉朝时期,龟兹就有不少内地过来屯田的士卒,而到了唐代,龟兹、于阗、疏勒一带从内地过来屯田的士卒更多,这些内地士卒和家属长期驻扎下来,就怀念中原,要反映他们的思乡情结,所以就借助佛教艺术表达了这种情感。因此库木吐拉千佛洞一派汉地景象。

西域历史上曾有多种宗教流行,其中产生过巨大影响的,当属佛教与伊斯兰教。伊斯兰教是在公元10世纪左右传入西域的。经过长期的争夺与演变,伊斯兰教在经过约6个世纪的传播后,终于取代佛教,成为新疆的主要宗教。而龟兹地区盛极一时的佛教,在公元11世纪以后,在西域社会历史的重大变迁中逐渐淡出历史舞台。

“不过克孜尔石窟的衰落并不是因为宗教战争的缘故,实际上,它早在9世纪就已经衰落了。”苗利辉说,这主要是因为佛教教义的转变。当3世纪时佛教在龟兹获得广泛传播时,其盛行的是小乘佛教;到了4世纪,鸠摩罗什大师由小乘佛教信徒改宗大乘佛教后,在龟兹弘扬大乘佛教,其门下弟子3000余人,使大乘佛教一度兴盛于龟兹地区,而小乘佛教则居于从属地位,其后不久,鸠摩罗什东去,小乘佛教复兴并重新成为龟兹佛教的主流。“大乘与小乘之间此消彼长,大乘势力一直存在。回鹘人来到龟兹以后,大乘佛教又占了上峰。大乘讲究入世,人们都聚集在离城市比较近的地方或者寺院修行。作为小乘佛教的克孜尔慢慢就衰落了。”

“因为这个地区考古挖掘的材料太少,所以它自身的发展脉络还不是很清楚。”苗利辉说。克孜尔的菱形格构图是龟兹佛教艺术模式里最有特色的一个部分,但是关于其来源,说法不一,迄无定论。“有的专家认为印度有这种形式,也有人认为是来自汉文化,所以东、西究竟是谁影响谁、怎么传播的,现在还难以搞清楚。”不过可以确认的是,正是在多种文化影响下和多民族参与下,才在丝绸之路上创造了辉煌灿烂的龟兹文化。(文 / 李菁) 龟兹新疆历史灿烂绽放石窟克孜尔石窟佛教伯希和克孜尔壁画库车玄奘大唐西域记文化新疆生活