真实的层次

作者:苗千(文 / 苗千)

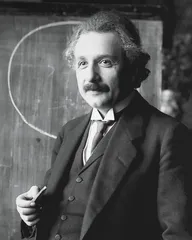

( 爱因斯坦 )

( 爱因斯坦 )

“To be or not to be,this is a question.”(存在或是不存在,这是一个问题)被这个问题所困扰的,不止是丹麦王子哈姆雷特一人。什么是“真实”,“存在”与“不存在”的区别又在哪里?这个问题已经足够让很多哲学家恼火,随着物理学的发展,越来越多的物理学家也开始对这个问题感到困惑。人类是否有能力认识到“真实”的本质,也许对量子力学中的一个基本概念——“波函数”的研究可以使我们接近答案。

现代物理学的两大基础性理论——相对论和量子力学自诞生之日起就存在着根深蒂固的矛盾,这种矛盾的外在表现为在数学形式上难以统一,但是其内在的矛盾则可能更为深刻。这两种理论对于“存在”和“真实”等概念的理解形成的矛盾,目前看来无法调和,支配我们最根本的自然律究竟是如何,至今仍不得知。

相对论的诞生颠覆了之前人们对于时空的理解,“钟慢尺缩”等令人之前难以想象的物理学现象让人感到神奇而眼花缭乱。但是当绕开这些令人眩目的物理学现象和无比繁复的数学形式,我们可以看到相对论的开创者——爱因斯坦是一位坚定的物质客观实在性的信仰者。爱因斯坦坚信,在人类之外,以及在人类的意识和观测之外,存在着一个“客观存在”的世界,无论我们如何描述或是测量自然,都不会改变客观世界的性质,这正是广义相对论的思想基础。

由于时空的统一,相对论拓展了人类对于“存在”形式的理解,比如以光速运动的质量为零的光子的存在,但是与量子力学对于“存在”的描述相比,这种“存在”形式仍然显得客观且古典,即不以人的意志为转移。

相对于爱因斯坦10多年来怀着明确且坚定的信仰和目标,最终推导出用来描述客观世界的广义相对论,量子力学的诞生和发展是一个完全不同的故事。量子力学的诞生和发展都源于实验观测,科学家们需要对自己观测到的前所未有的奇特现象进行解释,并且在后来诞生了描述量子态的“波函数”概念和描述波函数随时间演化的薛定谔方程。量子力学自诞生之日起就给哲学家和科学家们带来了无限的困惑,在微观领域,人们观测到的粒子行为违反了通常与“实在性”相联系的“因果性”与“定域性”。微观粒子似乎只是弥漫的表示概率的函数,因此对于微观粒子的状态,人们只能进行概率上的预测。人们对微观粒子进行观测的时候,粒子的波函数发生塌缩,粒子才会展现出某些具体的属性,但是与人们通常理解的“实在性”仍然不同,被测量的微观粒子仍然会受到测不准原理的支配而展现出不确定的一面。微观世界的存在形式为何与我们习以为常的宏观世界有如此多的不同?对于建立在微观世界基础之上的宏观世界,量子现象又具有哪些表象?这些问题,人们至今仍然难以解答。因此,美国物理学家约翰·惠勒(John Wheeler)对于量子理论和量子测量有一句精妙的描述:“没有规则的规则。”

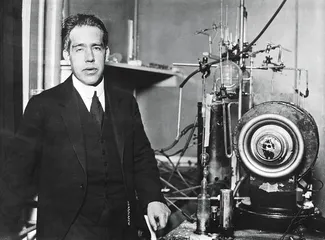

( 尼尔斯·玻尔 )

( 尼尔斯·玻尔 )

量子力学的领军人物尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)为了描述量子世界的行为,引入了“现象”一词,他说:“一个现象只有在被观测到后才能被称之为一个现象。”这句话倒是与200多年前的英国哲学家与大主教乔治·伯克莱(George Berkeley)的一句名言有类似之处:“存在即是被感知。”微观领域与宏观领域对于“存在”的定义有何不同?森林里的一棵树,在我们没有看到它时,它是否存在?我们没有看月亮的时候,月亮是否存在?遥远星系的光芒没有到达地球时,它在宇宙中是否存在?在宏观意义上,当我们没有观测到一个物体时,它仍然会以其他方式与我们发生联系,因为它是由无数微观系统构成的一个复杂系统,但是当深入到微观世界,复杂的形式消失之后,我们的“意识”和“观测”似乎才是决定一个微观系统是否存在的要素。那么,简单和复杂的界限又在哪里?

在微观领域,人们所能做出的预测就是无法预测,只能进行概率上的描述。因此,我们也可以更加理解爱因斯坦为何说“上帝不是在掷骰子”。在宏观领域,一直扩展到整个宇宙,正是因为坚持一种古典主义物质的客观存在性,才会诞生出至今仍然在指引人类的相对论,但是相对论与量子力学的对立,其根本正是由于对于实在性的理解的不同。为了捍卫量子力学,量子力学的领军人物玻尔才毫不客气地回应爱因斯坦说:“爱因斯坦,别告诉上帝他该怎么做。”

什么才是“存在”?在发现量子现象之前,人们也许对于“存在”的概念太自以为然了。约翰·惠勒描绘这就像是“一个来自远处从没见过汽车的人第一次坐进了汽车里,他觉得这辆汽车显然是有什么用处,并且是很重要的用处,但是到底有什么用呢?他打开车门,把车窗摇上摇下,又闪了闪车灯,他甚至发动了汽车——量子力学就像是那辆汽车”,但是我们可能至今还没能理解量子力学真正的意义。

自从20世纪20年代玻尔与爱因斯坦关于量子力学的基础那场著名的辩论以来,一直有科学家在探索量子力学可以给人带来什么样的启示。科学家们总可以找到全新的切入点。2011年末,来自伦敦的三位科学家马修·蒲赛(Matthew Pusey)、乔纳森·贝雷特(Jonathan Berrett)和特里·鲁道夫(Terry Rudolph)共同发表了一篇讨论量子态波函数本质的论文——《论量子态的真实性》(On the Reality of the Quantum State),这篇论文受到的待遇前后可谓天壤之别,在发表之初,这篇论文被认为是“垃圾”,“反量子力学”,但之后不久却又引起了人们的强烈兴趣,被认为是量子力学自上世纪60年代以来最大的突破,并且发表在了久负盛名的《自然·物理》杂志上。如今人们对于这篇论文的情绪高涨,对于量子力学波函数的探讨可能会加深人们对于实在性的认识。紧接着,受这篇论文的启发,来自加拿大和瑞士的两位科学家在《物理评论快报》杂志上发表了一篇论文继续探讨波函数的本质:《系统的波函数是否与现实的元素一一对应?》(Is a System's Wave Function in One-to-One Correspondence with Its Elements of Reality?)——这也许标志着人们开始逐渐接近量子力学的本质。

这两篇论文的核心都在于讨论波函数的性质,波函数描述了微观粒子在未被观测的情况下各个物理参数连续或是分散状态的概率分布。那么,研究者们问道,波函数究竟是代表了某种真实的物理状态,还是只是间接地反映了某种真实?或者,波函数只是代表一些“信息”?波函数是否真的是某种客观存在的“波”?它存在于我们生活的三维空间中或是某种更加抽象的空间?当我们描述一个量子态,我们是在描述一个确实存在的物理状态,或者仅仅是一些抽象的信息?如果量子态是一种真实的物理状态,那么,所谓波函数的“塌缩”,则必定是一个真实存在的物理过程,它又是如何塌缩的?

正如天气预报通常会以概率的形式来预测第二天的天气情况,这种概率形式的预测与波函数有相似之处。但是,预报各种天气出现的概率,是因为人们对于大气运行情况和天气形成机制了解得不全面,并不是天气情况的真实反映,因此各种天气情况出现的概率代表了一种“信息”,而非实质。那么,波函数呢?对于波函数本质的追问使人们又回到了量子力学诞生初期。只是在之前,科学家们通常关心的是,同一个波函数是否可以对应多个“真实”,而现在问题则转变为:同一个“真实”的物理状态,是否可以对应多个波函数?如果波函数与物理状态是一对一的对应关系,它则显得更加真实;如果同一个物理状态可以由多个波函数来描述,那么,波函数则更像是某种统计学上的近似,而非真实存在。

由于对量子力学本质的不了解,物理学家们对于波函数的理解各有不同,有人认为波函数是一种物理实在;有人认为波函数是多重世界存在的证明;也有人认为在波函数的表象下,存在着更深的还不为人所知的物理现象;也有人对此丝毫不感兴趣,他们遵从量子力学的“正统”解释,认为在测量之前谈论物理实在没有意义。对于波函数的进一步理解,也许可以使充满分歧的物理学家们达成共识,进一步理解“真实”和“存在”这些看起来形而上的概念对于物理学的意义。 层次科学科普物理真实量子量子力学波函数