陆良植树队:八个和一个

作者:杨璐(文 / 杨璐)

( 8位老人用了16年时间绿化荒山13.6万亩,又巡山护林14年,是当地有名的植树队 )

( 8位老人用了16年时间绿化荒山13.6万亩,又巡山护林14年,是当地有名的植树队 )

73岁的王小苗身体很硬朗,走山路也健步如飞,一面走一面随手摩挲着身旁林立的那些他和伙伴们在30年前种下的树。从1980年绿化自己生产队的荒山开始,王小苗等8个农民成了陆良出名的植树队,用了16年时间绿化荒山,又巡山护林14年,直到2010年8位老人中年龄最大的王家云85岁、最小的王小苗也71岁的时候,才下山回归家庭。从壮年到迟暮之年,他们的人生和汗水变成了站在瞭望塔上远眺时绵延到天边的绿色波浪,其中的成就感并非金钱和荣誉可以衡量。

山中生活

王小苗最近有点感冒,所以临近傍晚他还躺在阁楼的床上,对于一贯勤劳不停歇的老人来说有点不寻常。他住的是村里最为寻常的农舍,院子里散养着几只鸡,门楣上方悬挂着相框装裱的对“陆良八老”植树的报道,厅堂的光线很暗,只摆着陈旧的柜子和海绵坐垫已经被压成扁扁一层的长沙发。显眼的是四周墙上悬挂的王小苗因为种树而历年得到的荣誉,最早的一块匾已经褪了颜色、字迹模糊,是1991年的优秀共产党员。更多的荣誉证书被放在了院子另一边的小屋里,有云南省评的道德模范,也有当地媒体策划的活动证书。王小苗不识字,也搞不清楚这些评选真正的含义,统统混在一起。看到老人身体不舒服,我们不便久留,约定第二天再上山来。

龙海乡距离陆良县城只有31公里,但是交通并不方便,它的平均海拔有2200米,属于高寒山区,上山要走过多个险峻的弯道,县城里年轻的司机不太敢走。公交车只在早上10点之前从乡里下山,晚上再把乘客从县城带回来。很少有外来人到乡里去,所以连住宿都有问题,乡政府建了一些房子给政府的工作人员或者老师当宿舍,如果要住宿只能临时腾房间出来,人都放假了很为难。从3月底到4月份,“陆良八老”植树的故事在全国范围内广为流传,几十家媒体涌到龙海乡,最多的时候一天要安排5家媒体的采访。等到记者们下山之后,全乡又进入了抗旱的日常事务。云南大旱3年,对于没有一条河流、一个水库、一条灌溉渠的龙海来说尤为艰难,只能靠每家院子里的小水窖度日。寻找水源储水,还要组织送水车为没有劳动能力的家庭送水,忙到5月份才有了一段喘息的时间。

第二天上午到达王小苗家的时候,8位老人已经齐聚在昏暗厅堂里的矮桌前。前一天面对主人家留饭的客套成了王小苗家的大事情,王小苗的妻子、儿媳妇、八老之一王家寿的儿媳妇从早上6点钟就开始准备饭菜。王家寿的儿子王明昆特地包了一辆车把老人们接到王小苗家里来。一个本来应该悠闲平淡的日子成了隆重的一天,8位老人坐在一桌,王小苗的儿子王洪斌和王家寿的儿子王明昆代表老人们跟客人坐在一桌,每张桌子上摆着鱼肉、鸡肉和当地山上长的一种野菜。鱼肉和鸡肉不是餐桌上常见的食物,洋芋用水煮熟再放到锅里煎黄蘸着蘸水或者辣椒酱才是村里的日常食品。

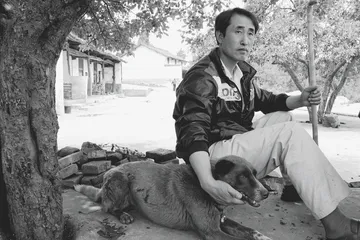

( 下山之后的王家德既要种田,还要照顾因摔断腿而行动不便的妻子 )

( 下山之后的王家德既要种田,还要照顾因摔断腿而行动不便的妻子 )

种树的来龙去脉已经说了几十遍,王小苗讲起来依旧耐心而诚恳,像在完成一个郑重的任务。他接受采访的时候,其他的老人就围坐在旁边抽水烟,没人补充或者插话,30年共同的生活让老人们形成了默契,最开始上山的王小苗和王家寿是他们中间的领头人。

到了花木山林场,老人们的状态才放松下来。林场入口处的水泥地上至今保留着8位老人在林场生活30年的痕迹。年代最为久远的土坯房是王小苗和王家寿刚刚上山准备办林场时搭建的,它的旁边矗立着一棵比一层楼还高的大树,王家寿告诉记者,这是30年前刚上山时种下的。土坯房的对面是一栋二层楼的小白房,现在它的一楼已经被布置成一个简易的植树事迹展览馆,一间房子陈列着8位老人植树时用的锄头、木棍、蓑衣等工具,另一间房子放置着会议桌和椅子。王小苗告诉记者,这栋二层小楼是分两次建成的。一楼还是曲靖地区时,地委领导批示拨款为老人们修建的砖房,二楼是曲靖市领导批示之后加盖的。二层小楼的对面,目前护林人使用的新平房则是老人们搞养殖的房屋年久倒塌之后翻盖的。水泥地的四周种着桑叶、杜仲和柏树。王家寿告诉记者,山上林场的华山松是8位老人带着村民们种植的,山下的柏树是8位老人平时种着玩的。为了养活自己,老人们也在山下平坦的地方开垦耕地,多种经营来自给自足。

( 每次进到树林里,王小苗就很快乐,随手摩挲着树干,采些野果 )

( 每次进到树林里,王小苗就很快乐,随手摩挲着树干,采些野果 )

花木山林场顶端的瞭望塔是视野最开阔的地方。王小苗跟身体还很硬朗的其他5位老人轻车熟路地上了山,84岁的王云方因为驼背很厉害,平时只能拄着拐杖,他犹豫了一下,看着6位老人已经走远,跟在队伍的后面慢慢走。看起来精力很好的王家寿走在最后,刚刚爬了一点坡就坐在路边不能前行。他告诉记者,冬天巡山护林时,如果口渴经常嚼雪代替喝水,年纪大了之后,哮喘就日益严重,特别是最近3年,没法剧烈地活动。

站在瞭望塔上,7位老人非常兴奋。“陆良八老”出名之后,有村民说树不是这些老人种的,这样的传言让老人们又委屈又生气,瞭望塔上的景观是他们多年劳动的证据。他们重复地拉着记者看远处一座斑驳着白色和锈红色的秃山,那是马街乡的地界,如果没有植树,现在目光所及的地方应该都是这个样子。而实际上,以瞭望塔为中心,远处的绿色山丘像波浪一样推向天边,脚下花木山上茂密的树林随风翻滚,非常壮观。老人们回忆着每个方向上的绿色山丘属于的乡镇,在最大面积的荒山上,他们吃住了几个月才完成了种植。

( 王家云(左)和王家德是亲兄弟,当年一起上山植树过了30年的集体生活 )

( 王家云(左)和王家德是亲兄弟,当年一起上山植树过了30年的集体生活 )

专业植树队

“我小的时候见过蚕豆大的冰雹,能下半尺厚。下雨的时候,石头山上陡峭的地方雨水冲下来,山脚的苞谷就全都毁了。”王明昆告诉记者。龙海乡本来就处在高寒山区,土壤贫瘠,喀斯特地貌又让耕地面积有限,当地农民只能寻找土壤稍多的地方,炸掉巨石垒出狭窄的田埂,种植洋芋、苞谷、白菜和烤烟。经济上依靠农业,农业物产却并不丰富,因为祖辈生活在这样的环境里,外人眼里的苦在当地人看来习以为常。

( 王家寿的儿子王明坤十几岁就上山帮忙,守了8年瞭望塔,现在成了八老的“领队” )

( 王家寿的儿子王明坤十几岁就上山帮忙,守了8年瞭望塔,现在成了八老的“领队” )

“我最早在山上种菜和芋头。”王家寿是8位老人中唯一识字的,他在游击队时期就当上了少先队员,长大后因为做事情积极、勤快,当了十几年的生产队长、治保主任。花木山林场的前身是生产队里一块面积巨大的荒山,除了王家寿在上面种地,还办过集体的砖瓦厂和打油厂,全都倒闭了。王小苗也是生产队里的积极分子,他告诉记者,因为自己打靶最准,被评上过优秀民兵营长。1980年,他带着民兵上山训练,发现山上只有巨石和荒草,找不到一棵可以当靶子的树。当时王家寿和王小苗所在的生产队到山下最近的一个乡的公路刚刚修通,终于从祖辈走的毛毛路变成了可以通车的硬路面。王小苗就找王家寿商量,如果要致富山下有路,山上还要有树,他俩决定要在这荒山上办一座林场。“大队书记说他当个主要领导都办不起来,如果我要办林场就得睡在那儿。我就说,那我就睡在那儿。”王小苗说。

王小苗和王家寿在山上的一块平地上建了土坯房,借了高利贷当启动资金,从家里带了苞谷面开始住在山上办林场。他们最开始的试验并不成功,撒到山上的种子很快就被鸟、老鼠吃掉了。“我们就想能不能像种烤烟一样,先种出苗来再移植到山上,这一试才成功了。”王小苗说。单凭两个人的力量,荒山建不成林场,王小苗和王家寿到村子里寻找新的加入者。1981年当地实行了包产到户,原来的生产队长没有用武之地。王家寿告诉记者,他和王小苗先找了3个当过生产队长的党员,又找了3个干活认真负责的群众。王家云、王家德兄弟,王云方、王开和、王德映和王家寿的弟弟王长取先后上了山。8个人带着各自的家人和亲戚开始挖塘种树。

( 老人的辛苦化作远眺时绵延到天边的绿色波浪,这种成就感不是金钱和荣誉可以衡量的 )

( 老人的辛苦化作远眺时绵延到天边的绿色波浪,这种成就感不是金钱和荣誉可以衡量的 )

“山上都是石渣渣,一锄头下去就冒火星,人也震得往后退。”王家德说。挖塘子是种树最艰难的体力活,几个星期就能挖断一个锄头板。“塘子的规格是20厘米宽、20厘米深,挖好之后在里面填上土。从寒冬腊月一直挖到第二年春天下雨的时候。”移苗虽然不像挖塘子一样耗费力气,却一定要在下雨天进行。王家德说,不下雨不移苗,否则树苗就活不了。他们要穿着蓑衣在山上劳动,一天下来衣服经常要湿五回干五回。挖塘子是一个力气活,男人干得好;移苗需要灵活,女人干得好。为了提高移苗的效率,他们还发明了一种“T”型的工具,横着的木棍握在手里,竖着的木棍削成尖,插进土里形成移苗的小土坑。

7400亩荒山变成了成活的花木山林场,县里林业局看完后认为王小苗这群人的绿化经验可以推广,周围的乡镇都来学习过,但是回去后很少能把树苗全部栽活。王小苗告诉记者,当时每个乡镇都有绿化的指标,国家还有绿化补贴,他们就来请王小苗和伙伴们去自己的乡镇栽树,最开始几年每亩地验收之后可以拿到10块钱补贴,后来涨到了15块钱。

王小苗和王家寿带着其他6个人成了陆良县里专业的植树队。王小苗告诉记者,每到一处荒山,他们就选在山上的水塘边搭棚子,人也从水塘里喝水,牛羊也从水塘里喝水。住的工棚也只是用捡来的树枝杂草垫一下就睡。因为穿着草鞋,冬天脚后跟经常会裂很长的口子,植树队的做法就是找人帮助紧握脚腕,自己用针穿过厚厚的老茧缝住。

单凭8个人的力量无法完成绿化工程,每接到一个荒山项目,植树队就招来当地农民一起上山植树,8个人用当生产队长的经验管理自己的团队。“我们把山分成8个部分,然后抓阄,山上没有纸,我们有时候用石头代替,有时候抓8根从短到长的树棍。分好了范围,队长还要给自己的队伍分工。”王家德告诉记者,县里也有人效仿他们没有成功,因为植树队在移苗之后,8个队长还会再巡一遍山,没有成活或者栽得不认真的树苗还要拔了补上。跟现在工程队里接工程的包工头拿到工程款给农民工发工资的方式不同,植树队一直沿用着生产队模式的分配方式,每亩地的补贴款按照人头平均分配,8个队长和招来的村民拿一样多的钱,没有例外。王小苗告诉记者,当时外面还没有那么多打工的机会,山里人也不敢出门,除了种地,农民们很愿意跟着植树队种树。

1996年,植树队绿化了最后一座荒山,8位老人回到花木山林场巡山护林。在2005年公益林项目可以得到每月100元补助之前,老人们一直义务在山上守着自己壮年时栽种的林子。他们在驻地周围开垦了耕地,依旧过着集体生活,其中有8年的时间,连春节都不下山回家。“老人怕娃娃们放鞭炮引起火灾,他们自己都是用石头砸鞭炮砸出响的。”王家寿的儿子王明昆告诉记者,虽然老人们都有抽烟的习惯,但是只要出了看山的屋子,没有人会抽烟。2010年,8人中最年轻的王小苗都已经年过70岁,村里和有关部门把老人们劝下了山。

传承

我们上山的时候,老人们刚刚生了一场气,昆明举办一次“陆良八老当代愚公”的主题摄影美术书法展邀请老人们参加。这是大部分老人一生中第一次去昆明,为了准备出行,王明昆还专门为老人们买了新衣服和新鞋子。结果不知道什么原因,老人们没有去成,很失望。内向却直爽的王家寿让儿子去找一辆车,要自己出钱去趟昆明。“人家没有邀请我们,昆明我也不熟,一个人带着那么多老人出门也不敢。”王明昆说。这次出行的挫折直接影响了老人们对另一趟远门的期望,昆明当地一个电视节目答应带着老人们去趟北京,行程改了几次,最新的日期是在5月下旬,可是老人们说,还不一定能去得上。

王明昆现在几乎是“陆良八老”的领队,老人们的集体活动都是他跑前跑后地组织和照顾。老人们植树的前期,王明昆和王小苗的儿子王洪斌刚好是十几岁的少年,既有干农活的力气又有大把的时间,两人几乎是在山上做伴长大的。大人们去种树了,他俩就上山割草养兔子。初中毕业之后,两人就住进了瞭望塔看山。

瞭望塔房间的窗子很小,同对面墙的门交错着,王明昆告诉记者,这样改建是因为山上的风太大了,原来晚上的风声和雷声让他睡不着觉。山上的生活也很寂寞,他上山几年之后,林业局才送来一台黑白电视机。王洪斌在山上守了3年就到县城的造纸厂上班,王明昆留在山上一共待了8年。“我属于林业局外聘的临时工,每个月有108块钱的工资,比老人们好。”王明昆不像其他年轻人一样向往外面的世界,愿意守在瞭望塔里,即便是结婚之后。王小苗和王家寿也满意王明昆的选择,他们告诉记者,一把火一切就全都没有了。花木山林场是要子子孙孙传下去的,从小长在山上的王明昆守着林场,他们才放心。

离开瞭望塔的王明昆也没有远离花木山林场,8位老人彻底下山之后,王明昆和村委会签了合同,每天都要去林场里转转,最开始是步行,买了摩托车之后就骑着摩托车巡山。不巡山的时候,王明昆有好几摊生意,虽然他没出过远门,可是头脑很灵活。他家里准备了几十桌酒席的餐具供村民们租用,还一直做着农资生意。几年前他投资十几万元经营彩票站,现在虽然不赚钱,可因为每个范围内只能有一家,不存在竞争关系,他准备将来依靠这个生意养老。

今年春天,8位老人植树的故事在全国范围内广泛传播之后,龙海乡花了5400元注册了“花木山林场”、“陆良八老”、“王小苗”三个商标。王明昆也不满足于看树的现状,他说:“其实我几年前就想过搞生态养殖,林场永远没有变化是不行的,应该以养代守。”王明昆说。曲靖成立了“陆良八老事迹宣讲团”,王明昆也是宣讲团的成员,等到事迹宣讲告一段落之后,他就要着手考察生态养殖的市场和收益情况了。

老人们的生活也发生着变化,云南省的省委书记、省长、曲靖市的领导都带着慰问金看望过老人。云南省内的一部分企业也为老人们的事迹所感动,一家药房给每位老人送去了2000元的购药卡,一家家电卖场给每个老人送了一台液晶电视,因为节省是终身的习惯,还没有一位老人启用新电视。昆明一位姓宋的70多岁老人也带着礼物来看望过,王明昆告诉记者,别的都是单位行为,这个老人个人来看望并且答应以后每年都来让他们特别感动。前段时间一听说这位老人生病住院,王小苗和王明昆立刻出发去昆明看了一次。每位老人家里现在都放了一个装满鸡蛋的桶,王明昆告诉记者,5月28日姓宋的老人会接他们去昆明参观民族村、世博园和西山,他们想用这些鸡蛋表达感谢的心意。

没有外面活动的时候,8位老人过着自己的生活。王家寿和5位老人住在绿映塘村,王德映住在花木山林场附近,王小苗住在王村。种树和守树30年,家里的田地都是妻子和孩子们耕种,下山后的老人们也重新回到自家的耕地里,至今还每天干农活。王长取的儿子正在服刑,他和妻子抚养两个孙子,因为来回要500元的路费,6年来他只去看过儿子一次。前几日,王明昆陪着叔叔去看了一次堂弟,把外面的情况转告给他,鼓励他好好服刑争取能早日出来,侍奉父母抚养儿子。王家德的妻子腿摔断了,没办法走路,他除了耕地还要照顾卧床的妻子。84岁的王云方稍显孤独,他跟儿子生活在一起,他的妻子在26年前就去世了。他一直在山上种树,等到妻子弥留的时候才回家,料理后事之后又上了山。

为了便于通知,现在每个老人都配了一部手机。王明昆专门给上了一次手机使用课,教给老人们如何接电话、挂断电话,如何看手机是否没电。其实没有现代化的通讯工具,老人们也有自己的沟通方式和默契,就像说起巡山分工时王家德告诉记者,如果有那么细的分工的话,老倌们就不会那么长时间在一起了,巡山先回来的人就会做饭,还会给后回来的人多留些菜。

从瞭望塔下山,王小苗一面走一面摩挲着老倌们30年前种下的华山松,重复着说:“人死了,树还活着,给下辈子留一个念想。”日积月累的落叶覆盖已经形成了生态循环,脚下不再是嶙峋的石块,踩下去是松软的泥土和落叶混合物。 八个一个植树陆良