木版水印与十竹斋

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

( 本组图片:《十竹斋笺谱》中的画页 )

( 本组图片:《十竹斋笺谱》中的画页 )

杭州十竹斋艺术馆的玻璃展柜里并排放着《十竹斋书画谱》和《十竹斋笺谱》。《书画谱》是厚厚的磁青布函蝴蝶装,《笺谱》翻开着平摊在那里。翻开那页上画“列子蕉鹿梦”的典故,头戴蓝色头巾、宽袍大袖的列子和脚下覆盖绿色芭蕉叶的麋鹿,用六七种颜色浓淡深浅地彩印在柔和的宣纸上,细腻的线条配上妍丽的色彩,几乎让人不舍移开目光。

我眼前的这两本仿古木版水印彩色画册出自不同的年代,《书画谱》是上个世纪30年代东京福山书店的复刻本,《笺谱》则是上个世纪50年代北京荣宝斋的重版。如果追本溯源,最早的《十竹斋书画谱》开始于明万历四十七年(1619),完成于天启七年(1627)秋冬年间,《十竹斋笺谱》最早成书于弘光元年(1645),它们都是由南京鸡笼山下的十竹斋主人胡正言主持印刷的。

胡正言(1584~1674)字曰从,原籍徽州休宁人,曾官至武英殿中书舍人,从流传的一张画像上看,身穿明代官服的他面容清癯、气质俊雅。他被同代人赞为,“清姿博学,尤擅众巧,且研综六书,摹躏钟鼎石鼓,旁及诸家。于是篆隶真行,一时独步,而兼好绘事”。明末收藏家、金石学家钱应金为胡正言的《印存初集》作序时也评价说:“先生善隶书,旁及翎毛、竹石、兰卉、靡不博极,其致而以篆学专门,无怪其谱传博雅简精工也。”

胡正言辞官后筑室南京鸡笼山侧,屋前植翠竹十余竿,据上元李克恭记述:“尝种筠十余杆于檐间,昕夕博古,对此自娱,因以十竹名斋。”他的斋中藏有“博古异书,名花奇石”,与当时诗人画家如吴彬、文震亨、杨文骢、米万钟、高阳等人交往频繁。崇祯甲申(1644)清秋,当他“茗香静对,绿玉沈窗”完成《笺谱》的时候,北京已经被清军占据。福王朱由菘在金陵建立南明弘光小朝廷,他为福王镌刻了那枚龙文螭纽的玉玺。

杭州十竹斋艺术馆的创办人魏立中把《十竹斋画谱》从展柜里拿出来,一页页给我翻看着。虽然是东京福山书店在昭和十一年出版(1936)的仿明本,画册上的梅兰竹菊、禽鸟奇石看起来也是雅丽动人。《画谱》全书共8卷,分为“书画谱”、“墨华谱”、“果谱”、“翎毛谱”、“兰谱”、“竹谱”、“梅谱”、“石谱”等八种,每种40幅,开化纸分装16册,书中画稿署名下皆钤印。一图一文中有胡正言自己的画作,有名家如吴彬、倪瑛、魏克、米万钟、文震亨等所画的,也有摹前辈名家如赵孟頫、唐寅、沈周、文征明、陈道复等作品的。

“世界版画史是把明末南京十竹斋作为彩色套印版画的开端,印刷史也把它作为彩色印刷的开端。”魏立中向我赞叹近400年前彩色印刷的精美,“你看印得多么考究、多么细腻,每个颜色都是和原画一样,颜料渗透进宣纸,这完全是艺术品的做法。木版水印的难度在于操作者要同时懂绘画、雕刻和印刷,否则是无法完成一幅佳作的。”

作为一种特殊的手工印刷技艺,木版水印是指在木质的雕版上用水质的墨和色来印刷。墨汁和水性颜料渗入宣纸,在柔和的纤维中舒展开来,根据水墨渗透原理显示笔触墨韵,附带着水性的温润气息。因为印刷所用的纸张、墨色、印泥等都与中国画无异,保留了中国画干湿浓淡的渗化效果,这是水印画远胜于其他油墨印刷品之处。

16世纪前后,明代版画盛极一时,尤以徽派为著。徽州曾经是宋代刻印汇集的地方,到了明代,那个地方的好刻工还很多。特别是万历、天启年间徽州的汪、黄两姓留下众多刊本,如黄鏻所刻《程氏墨苑》,黄应光所刻《琵琶记》、《元曲选》,黄一楷所刻《北西厢》以及汪忠信所刻《海内奇观》等书。上元程家珏《门外偶录》载:十竹斋常雇刻工十数人,胡正言“不以工匠相称”。其中刻工有名者为汪楷,胡与之“朝夕研讨,十年如一日”,故“诸良工技艺,亦日益加精”。

明末南京十竹斋的木版水印从传统的套印技术发展而来,元代由湖北江陵资福寺刻印、无闻和尚所注的《金刚般若波罗密经注解》是现存最早的彩色套印插图,用了朱墨两色套印。中国美院教授王伯敏在阐述中国水印木刻历史的专著中提道:“到了万历、天启间就出现了如浙江吴兴闵斋伋、闵昭明及凌濛初、凌汝亨等诸家的刊本,这些刊本普遍运用两色至五色的套印。《乌程县志》说:‘闵本五色字版,雅丽精美,足为千古传颂。’浙江省图书馆善本特藏中,也有闵斋伋四色套印的刊本。”

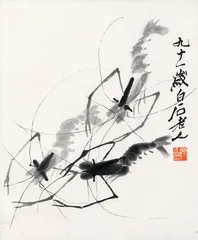

( 齐白石作品水印画,张玉忠雕版 )

( 齐白石作品水印画,张玉忠雕版 )

明启祯年间,闵凌两家总共刻书约140余种,经史之外还有小说、戏曲等。《五杂组》中说,明末“金陵、新安、吴兴三地,剞劂之精者不下宋板”。现藏于德国科隆博物馆的《西厢记》版画又称“寓五本”,据传就是明崇祯十三年(1640)吴兴闵寓五主持刊印的,总共21幅版画都用彩色套印。

木版水印有“饾版”的旧称,据传也是万历年间从徽州民间一种多色套版叠印法发展来的,因小木版形似五色小饼“饾饤”得名。作为一种以色分版的套印方法,“饾版”根据原画的笔交叉、色泽浓淡、水分干湿、层次重叠、幅面大小等因素分拆成许多版样,每色刻成一块小木版,逐色由浅入深依次套印。

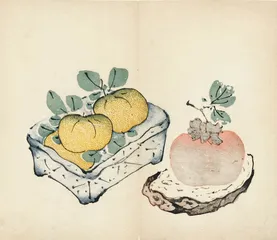

( 《十竹斋书画谱》中的画页 )

( 《十竹斋书画谱》中的画页 )

一般情况下,以一个自然色分做一块木版,原作有几重颜色,就要分几套色版,这和现代印刷术中按黑、黄、红、蓝四原色分版是不同的。在中国木版水印史上,北京荣宝斋1979年完成了一件登峰造极之作《韩熙载夜宴图》,3米长的画卷被分为1667块雕版,每幅画需要套印8000多次。

我在魏立中的工作室里看到各种木版水印的基本工具,上面雕刻着图案、形状大小不一的饾版,用来雕刻饾版的拳刀、平口刀和圆口刀,把颜料均匀涂刷在饾版上的棕榈圆刷和印刷时压平纸张的耙纸等等,有些还是他的老师在上个世纪50年代使用过赠送给他的。

( 《十竹斋书画谱》中的画页 )

( 《十竹斋书画谱》中的画页 )

明末南京十竹斋会在杭州重新出现,其中的渊源始于上个世纪50年代初,中央美术学院华东分院(现中国美术学院)版画系主任张漾兮成立了木版水印工作室,后来转为学院的水印工厂。他派徐银森、陈品超、韩法、张耕源等这些美术学院毕业生去上海朵云轩学习木版水印技艺,之后进入美院水印工厂。他们以一些国画名师的画为原稿,经勾描、分版、刻版、印制等工序制作了一些几可乱真的高仿作品,如潘天寿的《荷花》,任伯年的《飞雀竹石》、《探梅图》,李可染的《水牛》,方增先的《粒粒皆辛苦》等等。

代表当时浙江美术学院水印工厂最高水平的《雁荡山花》水印画,是根据潘天寿的原画用130多块雕版印制,如今就挂在杭州十竹斋艺术馆的墙上。与这张名画有关的一段轶事是当年曾把《雁荡山花》的原画和木版水印画并列挂在墙上让画家本人指认,潘天寿错把水印画当做了自己的真迹。50年代参与制作水印画的张耕源回忆说:“有一次我问潘天寿先生,为什么会指错?他笑答,这一张水印画更加鲜明好看。”

( 杭州十竹斋创办人魏立中 )

( 杭州十竹斋创办人魏立中 )

今年44岁的魏立中出生浙江嵊州,90年代进入中国美术学院学绘画,兼修木版水印,十几年前创办十竹斋工作坊,开始专注于木版水印这一传统技艺的传承和弘扬,如今他是浙江省的非物质文化遗产木版水印技艺传承人之一。大概3年前,十竹斋工作坊完成了约8米长的《富春山居图》水印画,现在,魏立中在组织重刻四册的《十竹斋笺谱》。他说:“《笺谱》最难,但是喜欢的人也最多,到今天也是这样。”

旧时的信笺用渗水的宣纸,上面印彩色名家字画小品,这样的笺纸本身就是版画艺术品。把这些信笺汇编成册的笺谱大多绘、刻、印俱精,供案头珍玩之外还可以让初学绘画者临摹。明清之际,除了《十竹斋笺谱》,类似笺谱还有《箩轩变古笺》、《殷氏笺谱》、《七十二侯笺》等。后来,光绪年间从松竹斋更名为荣宝斋的木版水印技术,也是从印制诗笺开始的。

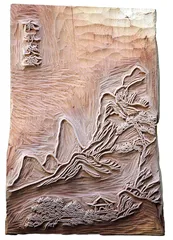

( 《西湖十景》诗笺的饾版 )

( 《西湖十景》诗笺的饾版 )

关于明代笺谱印制的历史,李克恭在《十竹斋笺谱》首卷的序言中叙述得较详,他对十竹斋的制笺尤加推崇:“昭代(即对明代的尊称)的嘉隆以前,笺制朴拙,至万历中年,稍尚鲜华,然未盛也。至中晚而称盛矣,历天崇而愈盛矣!”他还说:“自十竹斋之笺后先叠出,四方鉴赏,轻舟重马,笥运邮传,不独江南纸贵而已。”

《十竹斋笺谱》全书4卷约89幅画页,或用单线平涂,或用双勾线条描绘,被郑振铎先生评为“清隽纤丽兼而有之”。比如卷一收清供、华石、博古、画诗、奇石、隐逸等,绚丽之外有隽雅的格调。卷二中的“凤子”为八幅用点、线画成的蝴蝶,画法用工笔双勾,分染前后反正四翅,绚丽的色彩几乎可以与传统刺绣织锦媲美。“文佩”即8件古玉佩,圆形单线平涂绘刻而成,用流畅的线条再现古玉雕琢的精雅。画面上的古玉年久变色,已经没有新玉那种浮光透体的感觉。

相比之下,《笺谱》比《书画谱》更加精美,一种普遍的观点是除了饾版彩色套印之外,胡正言在《笺谱》中还首创了“拱花”的技法。“拱花”与现代的凸版相似,把雕成圆纹凹陷的“阴板”拱砑在宣纸上,所绘器物禽类、花朵轮廓就以无色或白色的纹样凸现在纸面上,看起来十分工巧素雅。

运用拱花法印刷木刻画,在《十竹斋笺谱》中有75幅。比如用在博古图上,把线条图形和拱花法结合在一起,器物立体的纹饰略高出纸面,古鼎于黑而微绿之中,带点红色的锈斑。其中也有只用拱花而不施色彩的例子,如“无华”中的海棠、石榴、芙蓉、兰叶等和“宝素”中的弦板笙箫、书画轴册等,仅仅用纹版在纸面上砑印而已。

《十竹斋画谱》原版初印本用开化纸印刷,传世稀少,现传世的多为清代翻刻。《十竹斋笺谱》传世原版全帙也很少见。近代木版水印历史上一则感人故事是鲁迅和郑振铎两位文化名人委托北京荣宝斋,重刻出版了《北平笺谱》和《十竹斋笺谱》。

作为《北平笺谱》的后记,郑振铎先生在1933年11月的《访笺杂记》中详细记录了他在琉璃厂搜访笺样、寻找制笺刻工的曲折辛劳过程。他从当时的淳青阁、松华斋、荣宝斋、静文斋和杨梅竹斜街上的成兴斋等收集到陈半丁、齐白石、林琴南、缪素筠等人所绘的信笺,数次寻访所得陆续寄给上海的鲁迅先生,由他选定300多幅笺样,印制出百来部《北平笺谱》。最后,郑振铎“对此数册之笺谱,不禁也略略有些悲喜和沧桑之感”。

第二年,两人决定重刻《十竹斋笺谱》,他们从通县藏书家王孝慈那里找到唯一的明刊本。1984年,王孝慈的儿子王达弗曾经撰文回忆说:“在《北平笺谱》书成之后,郑振铎先生向家父王孝慈借所藏的《十竹斋笺谱》,这部书由于出版时正是明末崇祯十六年夏,所以流传就少。当时发现存世的只有三部,一部原为天津兰泉先生所藏,辗转售出流入日本文求堂,一部藏于上海狄氏。家父所藏的这部笺谱是黄锦纸初印,稍有缺页,书品不佳,翻页时已抖抖擞擞。”

郑振铎主持这一《十竹斋笺谱》重刻,直到1940年才完成,总共印制200部。“时方与鲁迅先生编《北平笺谱》,知燕京刻工足胜复印之责,遂假得之付荣宝斋重刻,时历七年,乃克毕功,鲁迅、孝慈二先生均不及见其成矣。”王孝慈过世后,他收藏的原本归北京图书馆庋藏。1952年,在时任文化部副部长郑振铎的提议下,北京荣宝斋又重印了《十竹斋笺谱》300部,除了出口美国40部之外,其余被日本雪江堂书店高价买断。

还是决定重刻《十竹斋笺谱》时,鲁迅在1934年8月致郑振铎的信中说:“十竹斋笺样花卉最好,这种画法,今之名人就无此手腕,山水刻得也好。”又致信说:“清朝已少有此种套版佳书,将来怕也未必再有此刻工和印手。无论如何,总可以复活一部旧书也。” 水印木版水印十竹斋北平笺谱十竹斋书画谱郑振铎胡正言艺术美术木版文化