范式转换

作者:薛巍(文 / 薛巍)

( 托马斯·库恩与《科学革命的结构》50周年纪念版 )

( 托马斯·库恩与《科学革命的结构》50周年纪念版 )

科学在不断进步吗?

1962年,托马斯·库恩所著《科学革命的结构》一书出版。1996年库恩去世时,《纽约客》的格拉德威尔写道:“《科学革命的结构》是库恩写给《统一科学百科全书》的,反讽的是,库恩的著作一点也没有统一科学,相反,它击碎了科学,暴露出人类创造性的内在机制,引发了无数库恩的去世也平息不了的辩论。书中本来提出的只是适用于自然科学的观点,但他的观点是如此新颖,如此有说服力,如此契合当时的反叛精神,以至于它很快被采纳为一种关于一切的广义理论。该书卖了100多万册,书中的思想被应用于物理学,也影响了社会学、史学、哲学和经济学。一些怪人会把他们的手稿送给库恩,声称那是范式性的手稿。”

格拉德威尔说,库恩之所以会被后人铭记,是因为他教导说,科学的进程基本上是很人性的,科学发现不是缓慢的、理性活动的结果,而是人类的智慧与政治和个性共同作用的结果,科学最终是一个社会过程。库恩提醒我们注意到,科学是激动人心的,洞见是激情和直觉的产物。他曾经写道,在1947年,他在读亚里士多德时突然获得了灵感:“我抽象地注视着窗外,突然我脑中的碎片以新的方式排序,组合在一起。我惊呆了。”

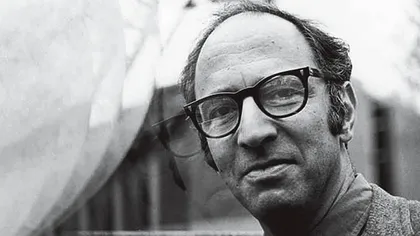

加拿大哲学家耶恩·哈金给《科学革命的结构》50周年纪念版撰写了导言。他说,库恩这部书跟所有的伟大著作一样,是激情之作——把问题搞清楚的激情。从该书第一句话就能看出他的激情:“历史如果不被我们看成是轶事或年表的堆栈的话,它就能对我们现在所深信不疑的科学形象产生一个决定性的转变。”库恩要改变我们对科学的理解,他做到了。

库恩提出,科学的发展不是一个知识不断增加的过程,而是通过一系列不太理性的冲动而前进的。教科书中说,科学的发展是一系列新理论取代旧理论的过程,与实验不吻合的理论被抛弃。但库恩发现,对新理论的选择并不像教科书中说的那样清楚。他在读亚里士多德的《物理学》时意识到,亚里士多德只是跟牛顿有着不同的世界观,虽然牛顿的理论更有用,但不等于他的基本概念更正确。“越仔细地研究亚里士多德的动力学、燃素化学或热质说,就越确凿地感觉到,那些曾一度流行的自然观,作为一个整体,并不比今日流行的观点缺乏科学性,也更不是人类偏见的产物。”

库恩认为,不仅有科学革命,而且它们还有共同的结构。他有创作格言的天分,他给这个结构的节点取了名字:常规科学、解谜、范式、反常、危机和革命,建立新的范式。常规科学大部分时间在一个基本概念的框架或者范式中解决问题。有时,一些解决不了的反常现象会累积起来,一种理论能够解决这些反常,但会挑战既有的概念。在范式之间理性的选择是不可能的,科学家们没有理由地从一种自然观转变到另一种不可通约的自然观,一旦足够多的科学家们做出了这种跳跃,新的范式就获得了主导地位。“每一次科学革命都迫使科学共同体抛弃一种盛极一时的科学理论,而赞成另一种与之不相容的理论。每一次革命都将产生科学所探讨的问题的转移,专家用以确定什么是可接受的问题或算做合理的问题解决的标准也相应地发生转移。”我们可以在一个范式内来谈论知识的增长,但在范式的过渡中,却难以轻易地这么做。

范式还剩下什么

( 耶恩·哈金 )

( 耶恩·哈金 )

牛顿的力学、弗洛伊德的心理学、达尔文的进化论就是三种范式。持有何种范式决定了你把什么当做科学事实,因为许多科学实验和观察非常含混,可以做各种相互冲突的解释。范式描述特定学科研究的实体,这些实体如何行动,决定了可以提出什么问题、如何解答问题,以及解答是否成功。美国哲学家爱德华·斯洛维克说,音乐中也有范式。比如,18世纪中期被引入的奏鸣曲这种形式给作曲家提供了一个坚实的框架,去建构和组织他们的音乐理念。奏鸣曲形式包括一个固定的模式:简短的引子、呈示部、展开部、再现部和结束部。它是组织音乐理念的完美工具。在这种意义上,它跟范式有着同样的功能。首先,奏鸣曲提供和描述了作曲家使用的实体(第一主题、第二主题、呈示部、展开部等),以及这些实体的行为方式(比如第一主题可以是悲怆或悲剧情绪的);其次,奏鸣曲形式提供了可以合法地提出的问题,如“可以在展开部引入新的主题吗?”以及评估答案的技术和标准:“是的,可以引入新的主题,只要其长度不会破坏再现部或损坏整体的平衡。”概括地说,跟科学上类似,奏鸣曲这样的音乐范式能够引导和控制作曲家的音乐思想。

音乐和库恩的范式理论的另一个相似之处与不可通约性有关。库恩说,术语的含义取决于范式,比如质量在牛顿力学和相对论中有着不同的含义。类似地,主题与和弦等概念在奏鸣曲中有着特定的含义。跟物理学理论一样,你必须知道和理解相关的范式,才能知道这些词在这个背景中的含义。严格地比较不同范式中类似的术语是不可能的,库恩称此为不可通约性。

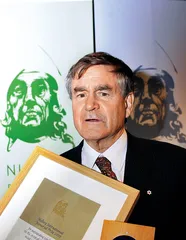

( 戴维·温伯格

)

( 戴维·温伯格

)

库恩说,旧的范式被新的范式取代,这种转换只是一个选择问题。他认为没有哪种科学范式可以声称自己是绝对真理。虽然有一些一般的经验原则可以用于比较范式的相对优点,如简洁、融贯或精确,但这种跨范式的标准不是固定的、不可违反的。比较范式的所有方法都是可以被修正或拒斥的。整个科学范式的不可通约性在音乐中也可以类比。我们不能比较巴洛克时期的音乐和本世纪的音乐,以认定哪种音乐更好。这些范式整个的核心价值观都不一样,因此无法比较。

《科学革命的结构》一书出版后受到多种批评,原因有二:首先,“范式”一词是《科学革命的结构》一书的核心概念,但库恩并没有给出它明确的定义。1965年,在一次学术会议上,英国哲学家玛格丽特·马斯特曼列出了库恩笔下“范式”一词的21种意义。她把这些含义分成了三组:一套信念,被普遍赞同的科学成就,科学家在他们的领域学习和实践时使用的教科书、工具等。

另外,这本书只是他的论文的一个大纲(只有约200页),而全书一直没写出来。书中争议比较大的是“不可通约性”这一概念。库恩说,人们持有各种相互竞争的范式,因为他们的认知是不同的,生活在不同的世界中。有人认为他这话的意思是科学关涉的不是真实的世界。美国哲学家哈特里·菲尔德(Hartry Field)曾经问库恩:“你是现实主义者吗?”库恩回答说:“当然是。”“但你认为理论一发生变化,整个世界就会改变是吗?”“当然。”让库恩自相矛盾的哈特里笑着走开了。

美国哈佛大学研究员戴维·温伯格说:“科学家们讨厌不可通约性,因为它好像暗含着科学不会做出真正的进步的意思;哲学家们讨厌不可通约性,因为它好像暗含着不存在真理的意思;实证主义者也讨厌不可通约性,因为它好像暗含着科学是建立在非理性决定的基础上的意思。库恩也越来越不喜欢人家质疑不可通约性。”他在美国普林斯顿大学指导的研究生埃罗尔·莫里斯回忆说:“我问他,如果范式真的不可通约,科学史如何可能?我们不就无法研究历史了吗?”库恩开始呻吟,双手抱头说:“他想杀死我。他想杀死我。”莫里斯接着说:“除非有人想象自己是上帝。”听到这句话后,库恩把烟灰缸朝他扔了过去。

为了拯救进步,库恩提出把进步理解为演化。他说:“必须把科学的发展看做一个由后面推动,而非从前面拉的过程。”也就是说,并非只有一个可能的终点或终极范式,没有整体设计。这只说了进步不是什么,还是没有说进步是什么。

如果说库恩对范式、科学革命的描述都不符合历史事实,那库恩的范式还剩下什么?温伯格说:“《科学革命的结构》一书中的雄伟思想也许不像50年前那样宏大和明晰,但它仍然冲击着我们的文化。在对科学的历史记述中,我们现在期望听到人的性格、社会因素的影响,貌似无私、理性的行为背后维持和行使权力的企图。” 科学范式转换科学革命的结构