野兽国

作者:薛巍

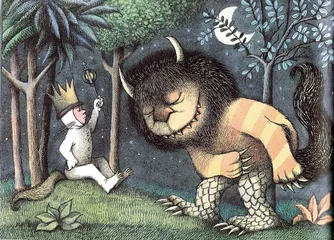

《野兽国》绘本

《纽约时报》的讣闻中说,桑达克“被公认为20世纪最重要的童书艺术家,他把绘本从安全、整洁的世界拖进了黑暗、可怕又美妙的人类心理的幽深之处。他的作品终结了美国儿童文学作品一成不变的上百年的传统:主角都是干净、听话的孩子,他们也不会有什么真正的遭遇”。

2009年,桑达克最著名的作品《野兽国》被改编成了一部94分钟长的电影。美国《新闻周刊》记者曾经问他,《野兽国》是一部给孩子们看的电影,还是一部关于童年的电影?桑达克认为这没有什么区别,他提到弗朗索瓦·特吕弗的电影《四百击》和莱斯·霍尔斯卓姆的《狗脸的岁月》,这两部欧洲电影都直面了童年的不知所措与局促。他说美国人太容易受惊、太迪斯尼化了。但他曾经很喜欢米老鼠。他说:“我出生于1928年。跟米老鼠同年,但他比我过得好,直接去了好莱坞,去了化妆品部。我不赞同他买那么多废物,让他的灵魂被夺走。我一直很穷、很抑郁。米老鼠不抑郁,他是快乐和有趣的象征。但后来他变成了一个笨蛋,一个非常著名的笨蛋。他们把他的残忍和强悍都给了唐老鸭,它是一个太重要的产品,他们希望它安静、温和、惹人喜爱。”

2009年,桑达克在接受《纽约客》采访时说:“我穿着浴袍站在树林中,跟我的狗赫尔曼站在一起,它是一只德国牧羊犬,我不知它多大,因为我拒绝去搞清楚它多大。我不想知道,我希望我不知道自己多大年龄,这已经远远超过了我的期望,超过了我的需要。我没想到我能活这么久。很难做到快乐。有些人有摆脱困难的天赋,说生命中除了悲剧,还有其他东西。有人就不行,我就是其中之一。当有人说他们很快乐的时候,你相信吗?”

桑达克的童年很不幸,他说:“我清楚地记得我的童年,我知道可怕的事物,但我知道我不能让大人知道我知道可怕的事物。那会把他们吓坏的。”他的父母是波兰犹太人,在他记忆中,他母亲经常哭泣、扯掉自己的头发,因为有人在欧洲死去。

桑达克的《野兽国》只有10句话、37页、338个字,自1963年出版以来在全世界卖了1900多万册,虽然原著的销量很大,但好像它的读者多是成年人,儿童往往不爱看。它不像是一部儿童读物,更像是一个作家理解自己的愤怒、自觉地与愤怒斗争的过程,带有精神分析的味道。桑达克暗示了这个意思,他在1966年接受《纽约客》采访时说:“写了这本书之后,作为一个成年人,我才明白发生了什么,谈论关于为了发泄的想象,关于马克斯因为发怒而做出的事情。对我来说,这本书是我自己的驱魔经过。”

莫里斯·桑达克(摄于1990年)

莫里斯·桑达克(摄于1990年)

电影在扩写这个故事的时候,交代了导致马克斯叛逆的家庭背景。他的爸妈离婚了,妈妈既要处理家务,又要努力满足自己的需要(她有了一个新男友)。马克斯还有一个姐姐,她很想走出童年,这使得马克斯孤独而惶惑。我们还会看到马克斯在课堂上茫然地歪着头,他听到老师说太阳跟所有东西一样,也会走到生命的尽头。当他睁大眼睛的时候,我们意识到他听到了这句话,并且感到害怕,这成了又一个导致他跟妈妈决裂的因素。与漫画中被送到房间里不同的是,他逃出家门,像狼一样号叫,找到一艘船开始起航,最后抵达了野兽国。

《纽约时报》专栏作者戴维·布鲁克斯评论说,传统理论认为人的性格永恒不变,《野兽国》的描述是,人没有一种永恒不变的性格,我们每个人内心都有各种倾向,会被某种情境激活,我们拥有多个互相竞争的自我。这些不同的自我不断地时隐时现,它们有着不同的欲望,都要争取控制权。在传统图景中,幸福生活是通过直接进攻赢得的,主角们运用理性区分善良和邪恶,然后他们使用意志力征服软弱、恐惧、自私和潜伏在内心的黑暗的激情。一旦他们具有了美德,他们就会做高尚的事情。但在心理学家看来,幸福生活的达成是间接的。人们只模糊地直觉到进化、文化和教养赋予心中的本能和冲动,却没有简单地控制所有这些狂野冲动的办法。通过创造性的工作,有可能实现短暂的和谐。当马克斯潜心建造城堡时,他使所有的野兽处于平静状态,这种美好的生活不是通过主角的自我分析,而是通过平凡的、忘我的努力和一成不变的生活习惯获得的。 野兽野兽国马克斯