北岛:诗歌是我们生存的依据

作者:王小峰

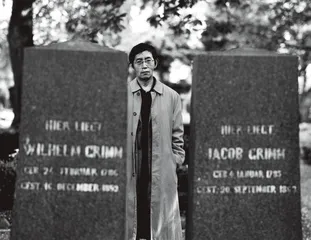

( 2010年6月,北岛在德国柏林格林兄弟墓前留影 )

北岛是中国上世纪80年代朦胧派诗歌的代表人物之一,1978年创办《今天》,到今天他在香港依旧延续《今天》的诗歌香火。几十年来,他始终没有远离诗歌,尤其是,在香港这个几乎没有写诗读诗传统的地方,他仍然克服种种困难,让诗歌生根发芽,举办了多次不同主题的诗歌交流活动。今年,在北岛的策划下,举办了第二届“香港国际诗歌之夜”,邀请到来自巴西、俄罗斯、墨西哥、土耳其、印度、斯洛文尼亚、德国、爱尔兰、美国、中国澳门等地的诗人,共聚香港。

当下的中国,诗歌已不像上世纪80年代那样,已逐渐淡出人们的生活和阅读,但诗人仍然用语言来记录这个世界。诗歌也并没有因为互联网的出现,语言被肢解成碎片而消失,只是被边缘化。但在北岛看来,诗歌被赋予了新的使命,对抗来自行话和网络语言的冲击。

三联生活周刊:香港并没有内地那样的诗歌环境,为什么会在香港举办这样的国际诗歌节?

北岛:在香港办诗歌节的念头,和我这些年在海外漂泊有关。自1985起我就参加全世界各种诗歌节,大大小小至少有几十个吧。我觉得诗歌节这事儿挺好玩的,能把全世界的诗人凑到一块。目睹成功与失败的经验,一来二去,觉得要是有机会也不妨亲自试试。我在美国做过一次。2004年秋天,我在柏洛伊特学院(Beloit Collage)教书,那是在美国威斯康星州的一个小镇,总共只有1100个学生,我和我的美国同事(英语系教授、诗人)一起策划了一次国际诗歌节。由于经费有限,我们只请了5位外国诗人,包括我在《时间的玫瑰》写过的诗人艾基(Gennady Aygi),他是楚瓦什(原苏联加盟共和国之一)诗人,从50年代末开始用俄语写作,我认为他是当代最伟大的诗人之一。遗憾的是,他于2006年去世了。5位国际诗人,再加上我,那大概是世界上最小的诗歌节,但我认为却是世界上最成功的诗歌节,包括那几位应邀的诗人也这样看。小型诗歌节的好处是诗人之间可深入交流,而很多大型诗歌节除了组织杂乱,诗人之间连打招呼的机会都没有。柏洛伊特国际诗歌节的高潮居然有300个学生来参加,相当于在校学生的1/3左右。

当然也有失败的经验。我曾参与发起了“香港第一届国际诗歌节”。那是1997年初,香港回归前不久。诗歌节主题是“过渡中的过渡”(Transit in Transition),那个诗歌节其实请来不少世界级的大诗人,但当时香港人心惶惶,再加上宣传和准备工作不足,开幕式和闭幕式也就三四十人,还包括诗人自己,就跟诗人自己开派对差不多。

( 由北岛策划的第二届“香港国际诗歌之夜”在香港举办 )

( 由北岛策划的第二届“香港国际诗歌之夜”在香港举办 )

这正反面的两次经验很重要。2007年夏天我搬到香港,在中文大学教书,终于有了比较稳定的环境,于是蠢蠢欲动。2008年底,我们举办了纪念《今天》创刊30周年的诗歌音乐晚会,从内地请来20多位诗人和朋友。2008年秋天,我们主办了巴勒斯坦诗人穆罕默德·达维希(Mahmoud Darwish)的纪念活动。在柏林文学节的号召下,世界各地在同一天举办各种形式的纪念活动,大中华区只有香港和台北参加了。

我打算做进一步的尝试,就是在香港办一个真正的诗歌节——“香港国际诗歌之夜”。第一届“香港国际诗歌之夜”于2009年11月举办,获得圆满成功。我们请来的诗人包括像加里·斯奈德(Gary Snyder)这样的重量级人物,他是美国“垮掉一代”的精神之父,当代最重要的美国诗人之一。第一届规模不大,加上我13个,出乎意料的是,开幕式和闭幕式都有三四百人参加。

( 爱尔兰诗人保罗·穆耳顿 )

( 爱尔兰诗人保罗·穆耳顿 )

三联生活周刊:这次国际诗歌之夜和上一次相比有什么变化?

北岛:首先是资金。对于那些基金会来说,只要拿出像样的证据,诸如出版物、视频光盘、媒体报道,就能说明你有这个能力继续办好这个诗歌节。我们得到了两个私人基金会的支持,外加3个大学的合作,不仅资金没什么问题,人力资源也丰厚多了。除此之外,我们找到领事馆、航空公司、餐厅、私人会馆等方面的赞助。心里有了底,我首先想到的就是诗歌节的出版物。在香港,诗歌出版少得可怜,诗歌翻译出版几乎是零。正是由于这种缺失,除了和上一届那样,出版一本多语种选集外,我们还为每位应邀诗人出版了一本双语或三语的袖珍本诗选。现在回头看,这几乎是个疯狂的念头,我敢说,这是全世界所有的国际诗歌节没人敢做的。但我们终于做成了,也就是说除了大书,我们还出版了20本小书,总共21本,而且都是设计精美的正规出版物。

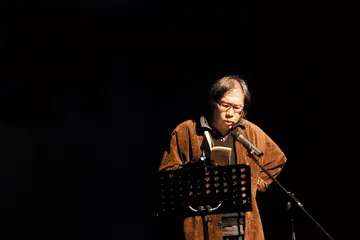

( 诗人西川在第二届“香港国际诗歌之夜”上 )

( 诗人西川在第二届“香港国际诗歌之夜”上 )

除了“香港国际诗歌之夜”,从去年秋天起,我们又开始了另一个项目“国际诗人在香港”,这两个计划平行交错,相辅相成。“香港国际诗歌之夜”每两年一次,“国际诗人在香港”一年两次,每次请一位世界级的诗人。他在香港住十天到两周,举办一系列的诗歌活动。在他到访前先由牛津大学出版社出一本精美的双语对照诗选,而且请的译者都是一流的。比如首位来访者是谷川俊太郎,译者是田原;第二个是美国诗人迈克·帕尔玛(Michael Palmer)译者是黄运特;第三位是俄国诗人德拉戈莫申科(Arkadii Dragomoshchenko),译者是刘文飞;下一个是美国诗人加里·斯奈德,译者是西川。我相信,这套双语对照的丛书,无论从诗歌到翻译,都会有一种经典意义。

诗歌节的好处是可以引起人们的注意,但往往没有持续效应。而“国际诗人在香港”的优势,除了对诗人的作品进行分析和细读外,还介绍该语种的文化背景和诗歌历史等。在诗人访港期间,我们组织一系列诗歌活动,除了和大中学生以及香港诗人交流外,也举办与工作坊成员的座谈会。

香港是个高度商业化的城市,存在各种各样的社会问题。但也自有它的种种优势,比如自由度。首先办诗歌节不需要政府批准,无人干涉,再有就是钱相对来说比较干净。这里钱与势是可以分开的,显然与基金会制度有关。有了基金会,有钱人对钱的去向和作用没有控制权,我们只对基金会负责。而就我所知的内地的类似活动,背后往往总有一只无形的权力或金钱的手在操控。就这一点而言,香港有可能发展成一个大中华地区真正的国际文化交流的平台,有可能成为汉语文化与文学新的“绿洲”。

三联生活周刊:从目前这两次“国际诗歌之夜”在香港的反应来看,它有什么效果?

北岛:对香港来说,当然还是非常有限的。据我观察,听众主要是大学生、文学爱好者、驻港的外国人,还有一些文化边缘人。虽然媒体有不少报道,但影响毕竟有限。我们必须意识到这是一条漫长的路。这两届“诗歌之夜”的重要性在于,诗歌终于在香港这座城市扎根落户了,而且创造了诗歌出版与翻译的奇迹,我希望这些袖珍本的诗选会逐渐出现在年轻人的口袋里。我有一个很固执的看法,即诗歌及其他经典与纸是不可分割的,在这个意义上,书永远不会消失。在组委会内部,我们最初有过争论,有人说何必出版呢,把这些诗放在网上,让学生通过iPad阅读吧。我坚决反对。在我看来,从网上只能获得信息,但是诗歌则与信息无关,甚至是反信息的。我想借助这次诗歌节做个实验,那就是让诗歌与纸重建古老的联盟。

三联生活周刊:你参加过很多诗歌节,这些诗歌节都是什么形态?

北岛:对诗歌的反应在全世界每个地方不同。比如在南美的反应简直算得上狂热。我去过哥伦比亚的麦德林参加诗歌节,尽管有心理准备,诗歌节开幕式还是让我大吃一惊,有上万听众参加,跟参加摇滚乐音乐会似的。除了开幕式,几乎每场朗诵全都爆满。但那里人很穷,没什么人买诗集。诗歌在拉丁美洲的文化中扮演了非常重要的角色。这就是为什么南美会派诗人,比如聂鲁达、帕斯等担任大使。还有俄国。我这次跟刘文飞谈俄国文学,俄国诗集的销量总是高于小说的,这在别的国家很难想象。普希金在俄国的地位就跟神差不多,到处都是他的雕像,超过了所有国王的雕像。关于诗歌边缘化的说法,简直成了陈词滥调。对于资本控制的大众流行文化来说,诗歌的确是边缘化的,但对于一个古老文明的内在价值来说,它就是中心。而诗歌要正视大众流行文化的现实,并在对抗中保持自己的纯洁性。

三联生活周刊:中国这些年社会变化,给你最直接的感受是什么?

北岛:中国诗歌得放在一个更大的背景来看,和中国现代化的转型,和革命有着密切的关系。中国人曾面临巨大的“失语”状态,所谓的“毛泽东文体”曾一度决定着人们的表述方式、思维方式,甚至恋爱方式。我们经历过集权主义的黑暗时期,深知那种恐惧的滋味;而我认为商业化的时代更可怕,它是一个无所不在的怪物,首先掏空人的心灵,用物质生活的满足感取而代之。我想大部分年轻人失去了反抗能力,因为他们不知道反抗的是什么。教育也扮演了某种同谋的角色,让人从生下来就不再有怀疑精神。我曾打过比方,那就像流水线传送带,从生到死,一切几乎已被决定了。

三联生活周刊:刚才你说哥伦比亚,有那么多人去听诗歌朗诵,其他国家对诗歌的态度更接近中国还是哥伦比亚?

北岛:我刚才说的只是个别现象,比如俄国、拉美。诗歌的处境绝不仅在中国才有,而是一个全球化的现象。诗歌在古代扮演过这么重要的角色,或者说诗歌曾是中国文化的中心,到了今天已经被边缘化。中国诗歌出现过两大高峰。第一次高峰是在中国诗歌的源头,从《诗经》到《楚辞》。第二次是唐宋诗词的高峰,这个高峰离现在也有1000年了。中国诗歌日渐式微,尤其到了晚清,说来原因很多,比如始于隋唐的科举制度,在打破门阀选拔人才的同时,也把诗歌带进宫廷。到了明清,对于诗歌来说,文化环境变得越来越恶劣,由于宋明理学确定儒家的正统地位,思想学术自由受到限制。再有严格的格律导致了形式僵化,以及书面语与口语的脱节等等。晚清的衰亡首先是文化的衰亡。“五四文学”其实是受到进步主义的影响,用西方的线性时间观取代中国固有的循环时间观。但“五四”以来的新诗与传统之间出现了巨大的断裂,关键是无法把中国古诗中那特有的韵味用新语言表现出来,口语就像白开水一样,并没有转化为真正的白话文。

回顾中国新诗史,总会有很多遗憾,就是我们总是从零开始。“五四”可以说是从零开始的,然后是左翼运动。奇怪的是,其实西方的左翼运动,比如法国,产生了很多好诗,而中国的左翼运动留下的好诗就很少。我认为,从五四运动以来第一次诗歌高潮,是以两个刊物《诗创造》和《中国新诗》为中心的一批优秀诗人(主要是西南联大的学生),即后来所谓的“九叶派”。那是中国现代主义诗歌的高峰,遗憾的是,作为文学刊物和团体,他们存活的时间太短了,因为新的历史转折而被迫中断。1949年以后,这些人大多数改行搞翻译,这就又是一次断裂。可悲的是,在60年代末70年代初我们开始写作时,几乎不知道他们的存在。

再有,与古典诗歌不同,现代诗歌的复杂性造成了与读者的脱节。这和所谓现代性有关——充满了人类的自我质疑,势必造成阅读障碍,常常有人抱怨“看不懂”。80年代初对“朦胧诗”的大规模批判,就是“懂不懂”的问题,这类责难至今还在。

三联生活周刊:过去是对诗歌的懂不懂,现在可能是知道不知道。

北岛:全球化是问题的关键。在此之前,我们完全不懂全球化是什么,直到它彻底改变了我们的一切。在全球化的背后是资本与权力的逻辑,它在操纵着我们的文化、阅读以及娱乐方式。西方资本主义化经历了一个漫长的历程,而在这一历程中,诗歌往往扮演了对资本主义的批判角色,法国诗人波德莱尔就是个典型的例子。但在中国,从开放到今天的30年,中国经历了从未有过的翻天覆地的变化。在全盘商业化的过程中,无论知识分子和作家,几乎都没有足够的批判与抵抗意识。按理说,语言本来是全球化的最大障碍之一,但我们发现,全世界面临着相似的语言危机。我在本届诗歌节的诗合集《词与世界》的序言中写道:“如今,我们正在退入人类文明的最后防线——这是一个毫无精神向度的时代,一个丧失文化价值与理想的时代,一个充斥语言垃圾的时代。一方面,我们生活在不同的行话中:学者的行话、商人的行话、政客的行话等等;另一方面,最为通行的是娱乐语言、网络语言和新媒体语言,在所谓全球化的网络时代,这种雅和俗的结合构成最大公约数,简化人类语言的表现力。”

或许就在这样的时刻,诗歌反而站出来,担当重要的反抗角色。在这个意义上,诗歌非但没有边缘化,而是处在这个时代的中心,挑战并颠覆这两种语言给人类带来的新的困境。

三联生活周刊:诗歌用特有的语言传达一种特殊的情怀,全球化的动力之一是网络化,互联网对语言的破坏也是全球性的。

北岛:行话是一种陈词滥调,网络语言也是一种陈词滥调,乍看起来完全不同,但实际上是互补的。就像顾城所说的,语言就像用脏了的纸币一样流通着。诗歌就是要用新鲜的语言,对抗这些陈词滥调。行话与分工有关,与我们的教育体制有关。艾伦·金斯堡说过,大学就是分类。他用的“分类”是动词。这的确是人类一个新的噩梦:让人成为分类的奴隶。这是个悖论,即在全球化横扫一切的时候,我们反而很难找到共同的东西,而是根据行业区分,根据行话互相辨别的。这种新的巴别塔,与西方的“工具理性”有着密不可分的关系,已经成为或正在成为我们教育的基础。在这个意义上,诗歌恰恰是对抗“工具理性”最有效的武器。再就是我们刚才谈到的网络语言,即所谓的新媒体语言。新媒体语言的问题在于粗鄙化、泡沫化,它表面上与行话正好相反,几乎打破了所有的界限,没有焦点,没有稳定的观念,只是在无数话题之间滑动,无法进行深入的讨论。行话和新媒体语言主宰着我们的时代,甚至可以说,我们处在商业化时代的失语状态。从这个意义上,诗歌可谓生逢其时,应该重新找到自己的位置,就像它在集权主义时代,对当时语言的僵化提出挑战。

三联生活周刊:这种挑战迹象是否已经出现?

北岛:我写过一篇短文《致2049年的读者》,在这篇短文里,我提出中国文化复兴之梦。起因是四五年前在纽约,我和李陀、刘禾、西川等朋友,就当时正在上演的话剧《乌托邦彼岸》引起了一番讨论。那是一个英国剧作家写的,时间跨度从1825到1868年,将近40年,主角是一批俄国的青年知识分子,大概也就十来个人,包括赫尔岑、屠格涅夫、巴枯宁等,他们经常聚在一起讨论问题。他们的生活很动荡,流亡、办杂志,正是他们互相砥砺激发,最终改变了俄国文化的景观。后来的“白银时代”就是这一延续。我们在纽约的讨论中提出这样一个话题,中国有没有可能通过少数人的努力与合作,推动一场民族文化的复兴运动?这个念头让我们都很兴奋。

我们这几年以《今天》杂志为平台,做过一些尝试。我们意识到,在与西方作家或学者对话时,难免会落入西方的语言陷阱中。为了走出西方话语的阴影,必须找到别的参照系。两年多前,我们开始了中印作家的对话,第一轮在印度,第二轮在中国,下个月我们再去印度,进行第三轮对话。我们的对话在不断深入。在第一轮对话时,著名的印度学者南地说:这是自佛教传入中国以来,印中之间第一次深入的文化交流。我们下一步打算继续远征,比如中国和土耳其作家之间、中国和埃及作家之间、中国和俄国作家之间的对话。这种远征不仅开阔视野,又包含着某种自我反思,比如我们现在文化中失去了什么。

另外正在进行中的两个翻译项目,即把中国当代诗歌译成英文和法文,叫做《今天丛书》,每套10本,双语对照。英文丛书已出了3本,包括于坚、翟永明和欧阳江河的诗集。我们特别强调选本的重要和翻译质量的可靠。另外,《七十年代》也是我们整个计划的一部分,李陀和我正在编第二卷。再有,我们打算在《今天》明年春季号,推出一批中国优秀作家与诗人的重要作品,我相信这将是中国文学的一个重大事件。作家和诗人关键还是要靠作品说话,我希望通过集体亮相,改变目前中国文学写作的沉闷状态。再回过头来说,香港国际诗歌节也是这整体构想的一部分,让诗歌在居住地扎根。

三联生活周刊:苏联和中国都经历了经济体制上的变革,但诗歌今天在俄国还很受到尊重,为什么它没有像中国这样受到冲击?

北岛:这个可能跟俄国知识分子的宗教情结有关。俄国的知识分子,特别是那些思想家,比如索洛维耶夫,正是用东正教的思想对抗西方的工具理性,特别是德国的哲学体系。除了知识分子传统,我认为和这个民族的青春与血性有关。跟中国相比,俄国是一个相当年轻的国家,俄语存在还不到1000年。我常常感叹,我们这个民族太老了,这就是为什么自晚清以来,有人提倡“少年中国”的原因。我们缺少的正是这种少年精神。

三联生活周刊:实际上现在的文学创作失去门槛也是诗歌失去她神圣地位的原因之一。

北岛:自21世纪以来,我们进入一个文学民主化的时代,后果是挺可怕的。特别是新媒体的出现,每个人都成了作家,这几乎是一种灾难。现在用不着把手稿锁在抽屉里,一锁几十年。我这三四年一直在做网站,虽然我自己不开博客不开微博,但我非常关注网站上人们的写作经验。在我看来,文学是一种“语言的冒险”,需要焦躁、克制和等待。而网络写手得到的往往是即刻的满足,但这种满足同时也是一种伤害,因为这种满足太小了,立即释放了,就跟抽一支烟差不多。至于微博的出现,以及微博伴随的“粉丝”现象,对语言的冲击更大。新媒体写作还有一个潜在危险,就是把人心的恶发泄出来,这和匿名有关。你常常会碰到一个人,在生活中他是一个样儿,在网络中又是另一个样儿,完全对不上号。

诗歌何为?这个古老的命题或许有了新的意义。在与行话和网络语言的对抗中,诗歌不仅是武器,也是我们生存的依据。■

(实习生付婷婷对本文亦有帮助)