刀剑剪扇伞:工业与博物之间

作者:王星(文 / 王星)

( 中国扇博物馆 )

( 中国扇博物馆 )

三家博物馆建立的缘起几乎一望可知,是基于杭州的三项老字号产品——张小泉剪刀、王星记扇子和西湖绸伞。虽然更近于手工艺,却以工业命名,很大程度上是因为它们的展馆所在。三馆于2010年10月开馆,选址于京杭大运河杭州段拱宸桥桥西,其中中国刀剪剑博物馆、中国伞博物馆在原来桥西土特产仓库的库房基础上改建,中国扇博物馆的前身则是杭一棉通益公纱厂。

馆方介绍中,强调三馆所在的原厂房也属于省级文物保护单位。与刀剑收藏大家皇甫江的合作极大丰富了刀剑类的馆藏,而且通过贯穿讲解始终的“物开一刃为刀,双刃为剑,两刀相交则为剪”的说法,将剪刀这一日用品提高到与刀剑同等的工艺与收藏地位。但扇、伞两馆仍不免要纠结于如何阐述这两种收藏的历史地位。尽管扇博物馆在解说上一直强调:扇骨与扇面本身的材质在重要性与历史价值上并不亚于扇面上的书画;筹备期间,除徐悲鸿的《松荫饮马》设色纸本扇面、文徵明的《行书七言诗》金笺扇面、蓝瑛的《仿王蒙笔意》设色金笺扇面外,馆方也在几次拍卖会上拍到了一批颇具历史价值的扇骨,但在陈列上临到折扇展区仍是以扇面为主。

倘若按照传统博物馆的概念去“寻宝”,这三座博物馆的民间味道或许会令人失望,但遍布展线各处近乎玩具似的互动装置带来了另一种趣味。三馆最终并不想刻意掩饰自己的工房味道。2011年,扇博物馆的东侧又开放了由原杭一棉三号厂房改建而成的“手工艺活态展示馆”,改造后的展馆完整保留了原先厂房内用于从外部运输加工材料的货运梯,货运梯下则是以扇、伞、剪为主的手工艺展示。包括手工艺活态展示馆在内的这工业三馆都是免费开放,几乎每天都有专门为儿童准备的手工制作活动,而为他们做亲身演示的是张小泉的施金水、徐祖兴这样的非物质文化遗产传人。因效益等原因,王星记在杭州的厂房近年迁址已达5次,张小泉在300多年的沉浮中也几度濒临倒闭,西湖绸伞更是已经在日常生活中失去踪影,成为工艺研究所中大熊猫般的保护性研究项目。运河工业三馆拥有的这些手工艺现场演示,实际上才是它最珍贵的“馆藏”。■

( 中国扇博物馆精品展示区 )

( 中国扇博物馆精品展示区 )

( 中国伞博物馆的油纸伞制作体验区 )

( 中国伞博物馆的油纸伞制作体验区 )

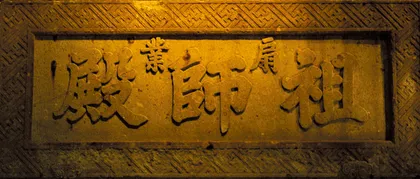

( 杭州扇业祖师殿石匾

(清代;长350厘米,宽90厘米,厚10厘米)

这块“祖师殿”石匾被列为中国扇博物馆的“镇馆之宝”,该石匾取材青石,重量超过1吨,匾上“祖师殿”三字为正楷,每个字都是41厘米见方的阳雕。至今为止,全国各地还没有发现过除此以外有关扇业会馆的文物。

该石匾的历史据信可以追溯到100多年前。杭扇发展于南宋,那时城里有条两里多长的扇子巷,是制扇作坊的集中地。据考证,“扇子巷”位于现今杭州中山中路东侧的一条巷子中,从鼓楼一直延伸至清泰街一带。与之相伴的还有一祖庙巷,巷中建有各种行业会馆,其中扇业会馆最大。时至明清,杭扇发展更为鼎盛,明清时期杭州的制扇业已达到顶峰,作坊有50余家,工人有5000多名。林芳儿、张子元、舒莲记、王星记等都是前店后厂的生产经营方式。只是扇业会馆后来被毁,光绪十四年(1888)才又在杭州下兴忠巷33号的旧址上重建了会馆。扇业会馆是砖木结构建筑,三进,进入石库门,正面一座戏台,院落地面用石板砌成,四周遍植树木。第二进,左右两侧为两层木结构楼房,正中是大屋檐平房,为扇业祖师殿,祖师殿正中为扇业祖师“齐纨”的塑像(据传,“齐纨”为周代一路诸侯)。

1949年后,扇业会馆被改建为下兴忠巷小学。20世纪80年代,会馆内建造了上城区教委宿舍,后门祖庙巷18号也增建了杭州红旗彩印厂宿舍。1995年,杭州中河路要架天桥,会馆也即将被拆除。最终将这块石匾保护下来的是原杭州市王星记扇厂的副厂长毛维东,她设法将石匾暂存于杭州碑林,直至2009年中国扇博物馆建成。 )

( 杭州扇业祖师殿石匾

(清代;长350厘米,宽90厘米,厚10厘米)

这块“祖师殿”石匾被列为中国扇博物馆的“镇馆之宝”,该石匾取材青石,重量超过1吨,匾上“祖师殿”三字为正楷,每个字都是41厘米见方的阳雕。至今为止,全国各地还没有发现过除此以外有关扇业会馆的文物。

该石匾的历史据信可以追溯到100多年前。杭扇发展于南宋,那时城里有条两里多长的扇子巷,是制扇作坊的集中地。据考证,“扇子巷”位于现今杭州中山中路东侧的一条巷子中,从鼓楼一直延伸至清泰街一带。与之相伴的还有一祖庙巷,巷中建有各种行业会馆,其中扇业会馆最大。时至明清,杭扇发展更为鼎盛,明清时期杭州的制扇业已达到顶峰,作坊有50余家,工人有5000多名。林芳儿、张子元、舒莲记、王星记等都是前店后厂的生产经营方式。只是扇业会馆后来被毁,光绪十四年(1888)才又在杭州下兴忠巷33号的旧址上重建了会馆。扇业会馆是砖木结构建筑,三进,进入石库门,正面一座戏台,院落地面用石板砌成,四周遍植树木。第二进,左右两侧为两层木结构楼房,正中是大屋檐平房,为扇业祖师殿,祖师殿正中为扇业祖师“齐纨”的塑像(据传,“齐纨”为周代一路诸侯)。

1949年后,扇业会馆被改建为下兴忠巷小学。20世纪80年代,会馆内建造了上城区教委宿舍,后门祖庙巷18号也增建了杭州红旗彩印厂宿舍。1995年,杭州中河路要架天桥,会馆也即将被拆除。最终将这块石匾保护下来的是原杭州市王星记扇厂的副厂长毛维东,她设法将石匾暂存于杭州碑林,直至2009年中国扇博物馆建成。 )

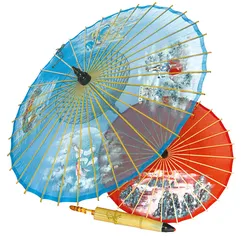

( “仕女图”湖蓝色乔其纱西湖竹骨绸伞;

绸面绘山水竹根柄西湖竹骨绸伞

(当代;屠家良制作)

尽管类似形制的绸伞在杭州各旅游景点铺天盖地,但真正能堪当"西湖竹骨绸伞"这个名号的绸伞如今在市面上已经近乎有价无货。

西湖竹骨绸伞简称“西湖绸伞”,诞生于1932年,创始人为历史上更以丝绸出名的都锦生。1935年春,杭州出现了第一家专门制造绸伞的作坊,也即著名的“竹氏伞作”。西湖稠伞根据伞面图案的形式可分为刷花伞、刺绣伞、绘画伞。在伞面上刷花、画花和绣花,俗称绸伞工艺中的“三花”。早期西湖绸伞仅有刷花,图案以风景为主,有“平湖秋月”、“三潭印月”等9种。制作西湖绸伞有18道工序,以行话为“号竹”的选竹起始。最初决定用竹质代替钢质伞骨,是都锦生为降低制伞成本、让所有人都用得起绸伞的考虑,如今却成了整套制伞工序中最为耗资耗时的一项。正规的西湖绸伞选用浙江安吉、德清一带的淡竹,时节须在白露前,而且必须是过了冬的竹子,因为过冬的竹子不易生蛀。竹龄起码要三年以上,但考虑到雨伞收拢后的手感问题,竹子直径只能在五六厘米,节头不能太多也不能太少,过嫩、过老、过大、过小的竹子一律不用。历史上曾有老技工跑遍一座山只选中了两株竹子的记载。

接下来是劈竹骨。一株淡竹只取中段2~4节做伞骨。这一段竹子须劈成32根——一把绸伞32根伞骨,每根伞骨4毫米宽。然后是编挑、整形、劈青篾、铣槽、劈短骨、钻孔等十几道工序。上伞面更是个细活,缝角、绷面、上架、剪绷边、穿花线、刷花、摺伞等等。虽然名为“绸伞”,但做伞面的材料并不是日常服装所用的丝绸。伞面绸要求织造细密,薄如蝉翼,经得起风吹雨淋日晒,顶级材料是轻薄而不易上绷、上色的乔其纱。最后的贴青是西湖绸伞最重要也是最难的工序。所谓贴青是指在伞面完成后,将制作伞骨时劈下的那片青皮竹子再粘回到相应的那根竹骨上。这样才能确保伞面收拢时绸面不外露,整把伞回复成一支天然圆竹的模样,而且正好一手可以握住。这样制成的西湖绸伞重量约为半斤左右,一把伞需10~15天方能制成。

西湖绸伞最早是都锦生丝织厂制作的,后来发展出若干个小作坊。20世纪50年代后,小作坊合为合作社,合作社再发展就成了西湖伞厂。20世纪80年代,西湖伞厂停产,标志着西湖绸伞作为日常用品生涯的结束,此后,西湖绸伞的制作只残存于间或成立的手工艺研究所或工作室中。

西湖绸伞的辉煌历史上曾出现过竹振斐、宋志明、屠家良等名匠。1951年进入西湖伞厂,直至1994年仍在制作绸伞的屠家良近乎西湖绸伞最后的传人。1999年,屠家良离世,家人将他留下的38把西湖绸伞及相关物件捐赠给中国伞博物馆。

)

( “仕女图”湖蓝色乔其纱西湖竹骨绸伞;

绸面绘山水竹根柄西湖竹骨绸伞

(当代;屠家良制作)

尽管类似形制的绸伞在杭州各旅游景点铺天盖地,但真正能堪当"西湖竹骨绸伞"这个名号的绸伞如今在市面上已经近乎有价无货。

西湖竹骨绸伞简称“西湖绸伞”,诞生于1932年,创始人为历史上更以丝绸出名的都锦生。1935年春,杭州出现了第一家专门制造绸伞的作坊,也即著名的“竹氏伞作”。西湖稠伞根据伞面图案的形式可分为刷花伞、刺绣伞、绘画伞。在伞面上刷花、画花和绣花,俗称绸伞工艺中的“三花”。早期西湖绸伞仅有刷花,图案以风景为主,有“平湖秋月”、“三潭印月”等9种。制作西湖绸伞有18道工序,以行话为“号竹”的选竹起始。最初决定用竹质代替钢质伞骨,是都锦生为降低制伞成本、让所有人都用得起绸伞的考虑,如今却成了整套制伞工序中最为耗资耗时的一项。正规的西湖绸伞选用浙江安吉、德清一带的淡竹,时节须在白露前,而且必须是过了冬的竹子,因为过冬的竹子不易生蛀。竹龄起码要三年以上,但考虑到雨伞收拢后的手感问题,竹子直径只能在五六厘米,节头不能太多也不能太少,过嫩、过老、过大、过小的竹子一律不用。历史上曾有老技工跑遍一座山只选中了两株竹子的记载。

接下来是劈竹骨。一株淡竹只取中段2~4节做伞骨。这一段竹子须劈成32根——一把绸伞32根伞骨,每根伞骨4毫米宽。然后是编挑、整形、劈青篾、铣槽、劈短骨、钻孔等十几道工序。上伞面更是个细活,缝角、绷面、上架、剪绷边、穿花线、刷花、摺伞等等。虽然名为“绸伞”,但做伞面的材料并不是日常服装所用的丝绸。伞面绸要求织造细密,薄如蝉翼,经得起风吹雨淋日晒,顶级材料是轻薄而不易上绷、上色的乔其纱。最后的贴青是西湖绸伞最重要也是最难的工序。所谓贴青是指在伞面完成后,将制作伞骨时劈下的那片青皮竹子再粘回到相应的那根竹骨上。这样才能确保伞面收拢时绸面不外露,整把伞回复成一支天然圆竹的模样,而且正好一手可以握住。这样制成的西湖绸伞重量约为半斤左右,一把伞需10~15天方能制成。

西湖绸伞最早是都锦生丝织厂制作的,后来发展出若干个小作坊。20世纪50年代后,小作坊合为合作社,合作社再发展就成了西湖伞厂。20世纪80年代,西湖伞厂停产,标志着西湖绸伞作为日常用品生涯的结束,此后,西湖绸伞的制作只残存于间或成立的手工艺研究所或工作室中。

西湖绸伞的辉煌历史上曾出现过竹振斐、宋志明、屠家良等名匠。1951年进入西湖伞厂,直至1994年仍在制作绸伞的屠家良近乎西湖绸伞最后的传人。1999年,屠家良离世,家人将他留下的38把西湖绸伞及相关物件捐赠给中国伞博物馆。

)

( 玉版扇“山水”

(当代;长31厘米,宽19厘米)

玉版扇为古竹扇之一种,据载晚清文学家俞樾得此扇,爱不释手,取名为玉版扇。俞的弟子王廷鼎在《杖扇新录》中写道:“玉版扇:浙之括苍山多巨竹,有围至二尺外者。碧湖之民能截而剖之,取其里阔五六寸、长尺许,熨之使平,其形上宽下稍杀,用红木,或明角、玳瑁,雕刻为柄,装以为扇,两面可镌书画。徐花农太史曾购置之,以奉曲园师。师爱其形制新巧,色白润如玉,因题为‘玉版扇’。”

王廷鼎,字梦嶶,江苏震泽平望镇人。据称,王廷鼎弱冠时,曾化名参加天试科考,中元甲第三名探花,后离职而去,长住杭州。又在清朝同治四年考中浙江乡试举人,曾经出任浙江县丞。王廷鼎以不修边幅,又遭到当时同事猜忌,被主管部门评议、处分。罢官后著有大量诗文,尤其精心研究古训及古文声韵之学,又善于书画医理,名重江浙,殁于清光绪十八年(1892),仅40余岁。王廷鼎身后留有《紫薇花馆诗稿》,但最著名的著作还是那本堪称半本“扇谱”的《杖扇新录》。

玉版扇这种因风雅而留名的古扇至今仍在四川垫江有生产,又名“竹簧扇”。

)

( 玉版扇“山水”

(当代;长31厘米,宽19厘米)

玉版扇为古竹扇之一种,据载晚清文学家俞樾得此扇,爱不释手,取名为玉版扇。俞的弟子王廷鼎在《杖扇新录》中写道:“玉版扇:浙之括苍山多巨竹,有围至二尺外者。碧湖之民能截而剖之,取其里阔五六寸、长尺许,熨之使平,其形上宽下稍杀,用红木,或明角、玳瑁,雕刻为柄,装以为扇,两面可镌书画。徐花农太史曾购置之,以奉曲园师。师爱其形制新巧,色白润如玉,因题为‘玉版扇’。”

王廷鼎,字梦嶶,江苏震泽平望镇人。据称,王廷鼎弱冠时,曾化名参加天试科考,中元甲第三名探花,后离职而去,长住杭州。又在清朝同治四年考中浙江乡试举人,曾经出任浙江县丞。王廷鼎以不修边幅,又遭到当时同事猜忌,被主管部门评议、处分。罢官后著有大量诗文,尤其精心研究古训及古文声韵之学,又善于书画医理,名重江浙,殁于清光绪十八年(1892),仅40余岁。王廷鼎身后留有《紫薇花馆诗稿》,但最著名的著作还是那本堪称半本“扇谱”的《杖扇新录》。

玉版扇这种因风雅而留名的古扇至今仍在四川垫江有生产,又名“竹簧扇”。

)

( 青铜复合剑 (春秋战国;长65厘米,宽5厘米;皇甫江捐赠) 2009年4月23日,中国刀剑剪博物馆与中国刀剑收藏家皇甫江洽谈,双方达成最终合作意向,皇甫江将自己收藏的206件标准中国历代刀剑捐赠给中国刀剑剪博物馆,并同意将自己的105件精品刀剑给博物馆作为临展展品,借展5年。这把青铜复合剑便是皇甫江的捐赠品之一。 菱形纹饰、剑首同心圆和青铜复合剑(又称双色剑)一直被称为吴越铜兵技术三绝。所谓复合剑,是指剑脊和剑刃用不同成分配比的青铜合金分别浇铸的青铜剑。其剑脊采用含锡量较低的青铜合金,韧性强,不易断折;剑刃采用含锡量较高的青铜合金,硬度高,特别锋利。因而刚柔相济,是古代铜剑的精品。其铸造方法也与普通铜剑有别。普通剑之剑身系一次浇铸完毕,复合剑则是二次浇铸:先以专门的剑脊范浇铸剑脊,在剑脊两侧预留出嵌合的沟槽;再把铸成的剑脊置于另一范中浇铸剑刃,剑刃和剑脊相嵌合构成整剑。这种剑中部呈凸起菱形脊,剑身轻薄、剑刃锋利,性能优良。 )

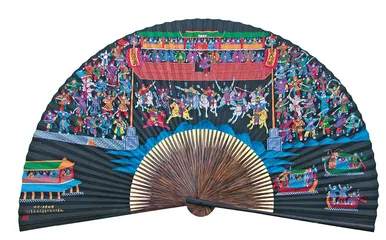

( 《百将图》全棕黑纸扇

(清代;陈益斋彩绘;长29.5厘米,扇展52厘米)

这是王星记保存的最早的一把扇子,是清代的全棕黑纸扇,扇骨由棕竹制成,扇面为柿漆黑纸面,以《水浒传》中108名梁山好汉为题材,由陈益斋绘制。

陈益斋为王星记创始人、王星斋岳父。王星斋出身于三代扇业工匠之家,自小随父学做扇子,艺成后在杭州三圣桥钱部记扇子作坊做砂磨工。陈益斋在附近开设一贴花制扇作坊,专为“舒莲记”老扇庄加工制作高级泥金花扇。贴花是加工泥金扇面的一道主要工序,陈益斋一家人都是贴花能手。陈益斋将自己的长女陈英许配给王星债,婚后夫妻二人在其岳父帮助下又自立扇庄,作品很快远销京、津。北京的荣宝斋、天津的华锦成,都是王星斋多年老客户。王星斋在杭的作坊也搬进祖庙巷,雇工人数50~60人。王星记扇庄与生产著名黑白花扇的张子元扇庄、舒莲记扇庄,并称为杭州扇业的三大名庄。

舒莲记老板舒青莲于清光绪三十年(1904)捐银千两买了一个道台官衔,几乎垄断官府所需之扇。王星斋改变经营方针,撇开高级花扇,面向市民,生产经久耐用、浸水而不走样的黑纸扇。这种黑纸扇后来成了传统名扇中最著名的品种。

根据目前发现的史料,黑纸扇起源于明中期,鼎盛于清末和民国时期,名声大噪则始于王星记。王星记的黑纸扇加工共计86道工序,有“一把扇子半把伞”的美称。扇面使用桑皮纸,其韧性非宣纸可比,其黑源于煤炭,再涂以柿子经发酵之后形成的柿漆。据载当年王星斋检查成扇的标准为:把扇子先放到水里浸4小时,取出后要求坚固如新、光泽不变;然后再放到太阳下暴晒4小时,要求平整如初,不翘不裂。王星斋本是砂磨工出身,有着高超的砂磨技艺。一把扇子光有好扇骨与好扇面,只成扇坯,扇坯若有瑕疵,经高手磨砂,可予以矫正。砂磨包括烤坯、刮手、烘胶、补疵、打磨等步骤,是制扇最后一道工序,成扇级别的高低在此一举。王星记传统黑纸扇以云、贵原始森林野生棕竹为扇骨。不同于一般竹子的空心,棕竹是实心的;外表看并无细密纹路,刨去表面竹皮之后,就露出里头天然的细纹。

随着王星斋不断在扇骨、扇面的材质以及装饰上做文章,往日处于“末流”的黑纸扇登堂入室,成了权贵专享的奢侈品,也在此后百年的时间里成为“杭扇”的标志。清代学者王廷鼎在《杖扇新录》记载:“此扇本为仆隶庸人所执,嘉道间士商尚不入手,同光后忽行于士大夫家,近则王公大臣争用之矣。”杭州黑纸扇与苏州白纸扇的区别在于:黑纸扇是用韧性很强的桑皮纸和柿漆直接糊在扇骨上、不能更换,白纸扇的扇面与扇骨分别制成,再另行装配而成;黑纸扇的扇骨多而密,边薄而轻巧;白纸扇的扇骨边厚而庄重,骨少而疏松。

由于黑纸扇扇面不能拆卸,绘画时必须要在专业的画板上,把打开的扇子用夹子固定平整后才能进行创作。上色也极为讲究,既要覆盖力强,又不能画得太厚,否则无法收扇,即使收了扇子,折裥的画面也会破裂落粉。因此人物的脸部、鱼、鸟、兽的点睛处应避开折纹。题诗落款时则必须顺着折痕写,常见布局有“单行长双行短”。

)

( 《百将图》全棕黑纸扇

(清代;陈益斋彩绘;长29.5厘米,扇展52厘米)

这是王星记保存的最早的一把扇子,是清代的全棕黑纸扇,扇骨由棕竹制成,扇面为柿漆黑纸面,以《水浒传》中108名梁山好汉为题材,由陈益斋绘制。

陈益斋为王星记创始人、王星斋岳父。王星斋出身于三代扇业工匠之家,自小随父学做扇子,艺成后在杭州三圣桥钱部记扇子作坊做砂磨工。陈益斋在附近开设一贴花制扇作坊,专为“舒莲记”老扇庄加工制作高级泥金花扇。贴花是加工泥金扇面的一道主要工序,陈益斋一家人都是贴花能手。陈益斋将自己的长女陈英许配给王星债,婚后夫妻二人在其岳父帮助下又自立扇庄,作品很快远销京、津。北京的荣宝斋、天津的华锦成,都是王星斋多年老客户。王星斋在杭的作坊也搬进祖庙巷,雇工人数50~60人。王星记扇庄与生产著名黑白花扇的张子元扇庄、舒莲记扇庄,并称为杭州扇业的三大名庄。

舒莲记老板舒青莲于清光绪三十年(1904)捐银千两买了一个道台官衔,几乎垄断官府所需之扇。王星斋改变经营方针,撇开高级花扇,面向市民,生产经久耐用、浸水而不走样的黑纸扇。这种黑纸扇后来成了传统名扇中最著名的品种。

根据目前发现的史料,黑纸扇起源于明中期,鼎盛于清末和民国时期,名声大噪则始于王星记。王星记的黑纸扇加工共计86道工序,有“一把扇子半把伞”的美称。扇面使用桑皮纸,其韧性非宣纸可比,其黑源于煤炭,再涂以柿子经发酵之后形成的柿漆。据载当年王星斋检查成扇的标准为:把扇子先放到水里浸4小时,取出后要求坚固如新、光泽不变;然后再放到太阳下暴晒4小时,要求平整如初,不翘不裂。王星斋本是砂磨工出身,有着高超的砂磨技艺。一把扇子光有好扇骨与好扇面,只成扇坯,扇坯若有瑕疵,经高手磨砂,可予以矫正。砂磨包括烤坯、刮手、烘胶、补疵、打磨等步骤,是制扇最后一道工序,成扇级别的高低在此一举。王星记传统黑纸扇以云、贵原始森林野生棕竹为扇骨。不同于一般竹子的空心,棕竹是实心的;外表看并无细密纹路,刨去表面竹皮之后,就露出里头天然的细纹。

随着王星斋不断在扇骨、扇面的材质以及装饰上做文章,往日处于“末流”的黑纸扇登堂入室,成了权贵专享的奢侈品,也在此后百年的时间里成为“杭扇”的标志。清代学者王廷鼎在《杖扇新录》记载:“此扇本为仆隶庸人所执,嘉道间士商尚不入手,同光后忽行于士大夫家,近则王公大臣争用之矣。”杭州黑纸扇与苏州白纸扇的区别在于:黑纸扇是用韧性很强的桑皮纸和柿漆直接糊在扇骨上、不能更换,白纸扇的扇面与扇骨分别制成,再另行装配而成;黑纸扇的扇骨多而密,边薄而轻巧;白纸扇的扇骨边厚而庄重,骨少而疏松。

由于黑纸扇扇面不能拆卸,绘画时必须要在专业的画板上,把打开的扇子用夹子固定平整后才能进行创作。上色也极为讲究,既要覆盖力强,又不能画得太厚,否则无法收扇,即使收了扇子,折裥的画面也会破裂落粉。因此人物的脸部、鱼、鸟、兽的点睛处应避开折纹。题诗落款时则必须顺着折痕写,常见布局有“单行长双行短”。

)

( 昭君 )

( 昭君 )

( 拉烫西湖20景檀香扇

(当代;王星记;长42厘米,扇展75厘米)

檀香扇属于折扇的一种,因扇骨采用檀香木制成,故名“檀香扇”。檀香扇始于20世纪20年代,最初见于苏州,据说苏州制作檀香扇的第一个作坊是“张多记”。1929年春,陈英在王星斋病逝后带领幼子王子清在杭州太平坊大街开设店面,因避“王星斋”名讳而改名为“王星记”,并以“三星”商标注册,同时推出了正时尚的檀香扇,不久便掌握了杭州和苏州各式檀香扇的经销权。檀香扇上画面多以杭州西湖风景为题也是源于此时,早期也多冠以“玉带”、“双峰”、“西泠”等名称。

最初的檀香扇与如今的形态颇为不同,更近似以檀香木制作扇骨的普通折扇,而且多为男用。后来檀香扇的形态逐渐发生变化,扇长由男扇的九寸五分缩短为女扇的五寸三、六寸三、七寸三分等,扇骨由疏而阔变为多而密,男扇骨子分16根和18根两种,女扇变为24根、30根、34根三种,扇的绢面由占扇长的6/10缩为3/10,扇骨外露部分由占扇长的3/10增加到7/10。其中“西泠”就特指一种业内行话为“倒扇”的檀香扇,这种檀香扇面反比扇篾外露部分短,因其绢面展开造型如桥,故以杭州“西泠桥”命名。传统的檀香扇用料非常考究,必须采用印度老山檀香木。在20世纪40年代的香港,一把王星记扇庄出产的檀香扇可以调换檀香一斤。 )

( 拉烫西湖20景檀香扇

(当代;王星记;长42厘米,扇展75厘米)

檀香扇属于折扇的一种,因扇骨采用檀香木制成,故名“檀香扇”。檀香扇始于20世纪20年代,最初见于苏州,据说苏州制作檀香扇的第一个作坊是“张多记”。1929年春,陈英在王星斋病逝后带领幼子王子清在杭州太平坊大街开设店面,因避“王星斋”名讳而改名为“王星记”,并以“三星”商标注册,同时推出了正时尚的檀香扇,不久便掌握了杭州和苏州各式檀香扇的经销权。檀香扇上画面多以杭州西湖风景为题也是源于此时,早期也多冠以“玉带”、“双峰”、“西泠”等名称。

最初的檀香扇与如今的形态颇为不同,更近似以檀香木制作扇骨的普通折扇,而且多为男用。后来檀香扇的形态逐渐发生变化,扇长由男扇的九寸五分缩短为女扇的五寸三、六寸三、七寸三分等,扇骨由疏而阔变为多而密,男扇骨子分16根和18根两种,女扇变为24根、30根、34根三种,扇的绢面由占扇长的6/10缩为3/10,扇骨外露部分由占扇长的3/10增加到7/10。其中“西泠”就特指一种业内行话为“倒扇”的檀香扇,这种檀香扇面反比扇篾外露部分短,因其绢面展开造型如桥,故以杭州“西泠桥”命名。传统的檀香扇用料非常考究,必须采用印度老山檀香木。在20世纪40年代的香港,一把王星记扇庄出产的檀香扇可以调换檀香一斤。 )

( 无量寿佛

龚扇“无量佛”

(民国;长35厘米,宽27厘米);龚扇“昭君”(当代;龚瑶妤制作;长35厘米,宽27厘米)

龚扇为蜀中名扇,堪称千金难求的扇中极品。目前中国扇博物馆共藏有4把。

龚扇由清代龚爵五创造。19世纪末,还是自贡盐场一位工人的龚爵五看见一位乐山商人手中持有一把非常漂亮的竹扇,心里羡慕不已,于是自己动手,创制出以他的姓氏为名的“龚扇”。他选用划成细如绢丝的竹丝编成细篾竹丝扇,扇面上有“福禄寿喜”等字形或“喜鹊闹梅”图,深受人们喜爱。光绪末年,四川“劝业道”周孝怀主张振兴百业,在全省评选优质手工艺品,龚爵五编的竹丝团扇和成都卤漆、梁平竹帘一起获奖。龚爵五的儿子龚雨璋进一步把名家画稿织入竹丝扇。据说一位巨商拿来一幅张大千画的仕女图,要求在画中人手执的纨扇扇面上隐现仕女肖像,龚雨璋呕心沥血反复试验,终于编成,从此龚扇闻名遐迩。

龚扇是工艺竹编扇,呈桃形,直径约26厘米,选用阴山岁竹为原料。从备料制丝到编织都是一双手和一把刀的全手工操作,用薄0.01~0.02毫米的竹丝对照名家字画,用700~2000根以上的竹丝根据设计图稿慢慢编成。正面对光看,扇面现白色,花鸟忽隐忽现于朦胧中;向左侧视,花纹闪青色,树叶现白色;向右侧视,花纹现白色,树叶闪青色。

龚扇第四代传人龚道勇和龚菊芬把竹丝的直径从0.025毫米缩小到0.01~0.015毫米,使得编织的扇面更轻薄,更透明。目前龚扇技艺已传至第五代传人龚瑶妤。中国扇博物馆收藏的《昭君》曾经在中国工艺美术大师作品展示会上获铜奖。 )

( 无量寿佛

龚扇“无量佛”

(民国;长35厘米,宽27厘米);龚扇“昭君”(当代;龚瑶妤制作;长35厘米,宽27厘米)

龚扇为蜀中名扇,堪称千金难求的扇中极品。目前中国扇博物馆共藏有4把。

龚扇由清代龚爵五创造。19世纪末,还是自贡盐场一位工人的龚爵五看见一位乐山商人手中持有一把非常漂亮的竹扇,心里羡慕不已,于是自己动手,创制出以他的姓氏为名的“龚扇”。他选用划成细如绢丝的竹丝编成细篾竹丝扇,扇面上有“福禄寿喜”等字形或“喜鹊闹梅”图,深受人们喜爱。光绪末年,四川“劝业道”周孝怀主张振兴百业,在全省评选优质手工艺品,龚爵五编的竹丝团扇和成都卤漆、梁平竹帘一起获奖。龚爵五的儿子龚雨璋进一步把名家画稿织入竹丝扇。据说一位巨商拿来一幅张大千画的仕女图,要求在画中人手执的纨扇扇面上隐现仕女肖像,龚雨璋呕心沥血反复试验,终于编成,从此龚扇闻名遐迩。

龚扇是工艺竹编扇,呈桃形,直径约26厘米,选用阴山岁竹为原料。从备料制丝到编织都是一双手和一把刀的全手工操作,用薄0.01~0.02毫米的竹丝对照名家字画,用700~2000根以上的竹丝根据设计图稿慢慢编成。正面对光看,扇面现白色,花鸟忽隐忽现于朦胧中;向左侧视,花纹闪青色,树叶现白色;向右侧视,花纹现白色,树叶闪青色。

龚扇第四代传人龚道勇和龚菊芬把竹丝的直径从0.025毫米缩小到0.01~0.015毫米,使得编织的扇面更轻薄,更透明。目前龚扇技艺已传至第五代传人龚瑶妤。中国扇博物馆收藏的《昭君》曾经在中国工艺美术大师作品展示会上获铜奖。 )

( 环首刀

(汉代;长117.5厘米,刃长95厘米;皇甫江捐赠)

环首刀诞生于我国西汉时期,是当时世界上最为先进、杀伤力最强的近身冷兵器,也是人类历史上具有非凡意义的一种兵器。某种程度上可以说是环首刀将匈奴打败,并间接促成了当时的欧亚民族大迁徙。西汉是铁的时代,从中亚引进的“百炼钢”锻造技术更是加强了钢铁坚韧的特性,从而催生出长达1米左右的环首刀。所谓的“百炼钢”就是将铁胚反复折叠锻打,从而将钢铁中的杂质和气泡排除,增加其轫性。1974年7月,山东临沂苍山地区曾出土一把东汉的环首刀,刀身上刻有18字的隶书铭文:“永初六年(112)五月丙午造卅湅大刀吉羊宜子孙”。“卅湅”就是30炼,也就是这把刀曾经使用“百炼钢”技术将钢材折叠锻打达30次之多,而在这把刀的刃部还发现经过“淬火”。汉代环首刀为通体铁铸,与后世的刀不同的特点在于:一是直身,二是斜锋而非曲锋,三是没有格——因为刀主要用来劈砍,没有刺的功能,所以不用铸格来护手。

中国刀剪剑博物馆馆藏的这把环首铁刀,全刀长度达117.5厘米,宽约8厘米,最厚处5毫米。平肩长身,刀刃略向内收,刃线十分清晰。包浆优美,品相十分完整。刀柄处尚残余部分木柄。刀茎宽厚,猛烈劈砍不至折断,但此刀为单手持握,当时汉军之彪悍可见一斑。另铸环首,厚实沉稳,与刀体连接浑然一体。据馆方介绍,此刀亦是目前已知存世品相最好的汉环首长刀之一,品相远胜绝大部分汉墓出土之同类铁刀。

(本文部分图片由运河工业三馆提供)

)

( 环首刀

(汉代;长117.5厘米,刃长95厘米;皇甫江捐赠)

环首刀诞生于我国西汉时期,是当时世界上最为先进、杀伤力最强的近身冷兵器,也是人类历史上具有非凡意义的一种兵器。某种程度上可以说是环首刀将匈奴打败,并间接促成了当时的欧亚民族大迁徙。西汉是铁的时代,从中亚引进的“百炼钢”锻造技术更是加强了钢铁坚韧的特性,从而催生出长达1米左右的环首刀。所谓的“百炼钢”就是将铁胚反复折叠锻打,从而将钢铁中的杂质和气泡排除,增加其轫性。1974年7月,山东临沂苍山地区曾出土一把东汉的环首刀,刀身上刻有18字的隶书铭文:“永初六年(112)五月丙午造卅湅大刀吉羊宜子孙”。“卅湅”就是30炼,也就是这把刀曾经使用“百炼钢”技术将钢材折叠锻打达30次之多,而在这把刀的刃部还发现经过“淬火”。汉代环首刀为通体铁铸,与后世的刀不同的特点在于:一是直身,二是斜锋而非曲锋,三是没有格——因为刀主要用来劈砍,没有刺的功能,所以不用铸格来护手。

中国刀剪剑博物馆馆藏的这把环首铁刀,全刀长度达117.5厘米,宽约8厘米,最厚处5毫米。平肩长身,刀刃略向内收,刃线十分清晰。包浆优美,品相十分完整。刀柄处尚残余部分木柄。刀茎宽厚,猛烈劈砍不至折断,但此刀为单手持握,当时汉军之彪悍可见一斑。另铸环首,厚实沉稳,与刀体连接浑然一体。据馆方介绍,此刀亦是目前已知存世品相最好的汉环首长刀之一,品相远胜绝大部分汉墓出土之同类铁刀。

(本文部分图片由运河工业三馆提供)

)

( 银潭彩剪

(当代;张小泉;长23厘米,宽8.5厘米)

关于剪刀,中国素有“北有王麻子,南有张小泉”的说法。民间一般认为王麻子的剪刀大气,张小泉的小巧。王麻子主要产大剪刀,外表乌黑、不加装饰,人称“黑老虎”,张小泉则有很多小型的手工剪,且外观经电镀处理、富于装饰性。

张小泉剪刀始创于清代康熙(1662~1723)年间,创始人张家思首创在剪刀刀口镶精钢的工艺,该工艺有考证说源于浙江龙泉宝剑的锻造技术,也有学者认为脱胎自芜湖的“灌钢法”。灌钢工艺是中国冶金铸造工艺进入现代冶金工艺以前最高也是最后一种工艺,演变自古代的炒钢工艺和百炼钢工艺演变发展而来。

张家思之子张小泉继承父业后,对剪刀的样式、规格、品种以及锋利程度等方面进行了改进,并开设张小泉剪刀店,创造了“张小泉”这一品牌。1919年,“张小泉”门市每日可获利100多元,年积累达3万余元。最多的时候,其直接雇用和间接控制的工徒达200余人。当时杭州民间多以张小泉剪刀作为女儿的嫁妆和亲友间的馈赠礼品,足见其影响之深远和在市场上的地位。1937年,“张小泉”因战乱厂店全部被占,停止营业。战后“张小泉”重整旗鼓,但规模只有20世纪20年代的1/3。1948年,因物价飞涨,“张小泉”不得不再度宣告暂时歇业。1953年始,张小泉剪刀再度开始生产。

这把命名为“银潭彩剪”的剪刀是张小泉剪刀2000年专门为西湖博览会设计并手工打制的。以西湖三潭印月的塔形为轮廓,以塔基为剪身、塔顶为剪头、塔身为剪刀连接处,剪中轴似“2”的龙形凹凸,寓意2000年的龙年。倘若了解张小泉的历史,便会知道这把剪刀的渊源。1929年6月6日至10月10日,为了纪念北伐胜利,“争促物产之改良,谋实业之发达”,浙江省在杭州市举办首届西湖博览会。西湖博览会开中国博览会之先河,历时128天,参观人数为2000万,来自全国各省及海外侨商的1476万件物品参展,评出各等奖项3000余个,轰动浙江和全国,在国际上也产生了影响,对于发展民族工商业起到了里程碑式的作用。是时国民政府浙江省主席张静江特邀张小泉剪刀参加并颁发特等奖。2000年,杭州恢复了西湖博览会,张小泉剪刀为此推出“银潭彩剪”,自然远非一般应景之作。 ) 剪扇刀剑之间工业博物

( 银潭彩剪

(当代;张小泉;长23厘米,宽8.5厘米)

关于剪刀,中国素有“北有王麻子,南有张小泉”的说法。民间一般认为王麻子的剪刀大气,张小泉的小巧。王麻子主要产大剪刀,外表乌黑、不加装饰,人称“黑老虎”,张小泉则有很多小型的手工剪,且外观经电镀处理、富于装饰性。

张小泉剪刀始创于清代康熙(1662~1723)年间,创始人张家思首创在剪刀刀口镶精钢的工艺,该工艺有考证说源于浙江龙泉宝剑的锻造技术,也有学者认为脱胎自芜湖的“灌钢法”。灌钢工艺是中国冶金铸造工艺进入现代冶金工艺以前最高也是最后一种工艺,演变自古代的炒钢工艺和百炼钢工艺演变发展而来。

张家思之子张小泉继承父业后,对剪刀的样式、规格、品种以及锋利程度等方面进行了改进,并开设张小泉剪刀店,创造了“张小泉”这一品牌。1919年,“张小泉”门市每日可获利100多元,年积累达3万余元。最多的时候,其直接雇用和间接控制的工徒达200余人。当时杭州民间多以张小泉剪刀作为女儿的嫁妆和亲友间的馈赠礼品,足见其影响之深远和在市场上的地位。1937年,“张小泉”因战乱厂店全部被占,停止营业。战后“张小泉”重整旗鼓,但规模只有20世纪20年代的1/3。1948年,因物价飞涨,“张小泉”不得不再度宣告暂时歇业。1953年始,张小泉剪刀再度开始生产。

这把命名为“银潭彩剪”的剪刀是张小泉剪刀2000年专门为西湖博览会设计并手工打制的。以西湖三潭印月的塔形为轮廓,以塔基为剪身、塔顶为剪头、塔身为剪刀连接处,剪中轴似“2”的龙形凹凸,寓意2000年的龙年。倘若了解张小泉的历史,便会知道这把剪刀的渊源。1929年6月6日至10月10日,为了纪念北伐胜利,“争促物产之改良,谋实业之发达”,浙江省在杭州市举办首届西湖博览会。西湖博览会开中国博览会之先河,历时128天,参观人数为2000万,来自全国各省及海外侨商的1476万件物品参展,评出各等奖项3000余个,轰动浙江和全国,在国际上也产生了影响,对于发展民族工商业起到了里程碑式的作用。是时国民政府浙江省主席张静江特邀张小泉剪刀参加并颁发特等奖。2000年,杭州恢复了西湖博览会,张小泉剪刀为此推出“银潭彩剪”,自然远非一般应景之作。 ) 剪扇刀剑之间工业博物