一位社会学家的历险

作者:薛巍(文 / 薛巍)

( 回忆录《一位偶然的社会学家的历险:如何解释世界又不讨人厌》 )

( 回忆录《一位偶然的社会学家的历险:如何解释世界又不讨人厌》 )

笑话的认知功能

美国社会学家彼得·伯格在回忆录《一位偶然的社会学家的历险:如何解释世界又不讨人厌》中说,2009年,他在维也纳跟一位朋友的女儿聊天,她刚开始在大学学习社会学,感到很失望。她读过伯格的《社会学的邀请》(中译本《与社会学同游:人文主义视角》),期待令人兴奋的知识体验,但相反,她感到非常无聊。伯格说,当前欧美大学里的社会学课程让学生感到无聊并不令人感到意外,因为社会学的笑话很少。其中一个笑话与此直接相关:医生对一位病人说,他可能只能再活一年了,得知这一可怕的消息后,病人问医生有何建议,医生说:“嫁给一位社会学家,或者移居北达科他。”“这样做能治好我的病?”“不会,但是这一年会显得更长。”

伯格认为,近几十年来社会学患上了两种病:首先是对方法的崇拜,只研究适用于量化方法的社会现象;其次是社会学研究服务于意识形态宣传。这两种疾病都使得社会学更加枯燥。伯格的批评者说,他是那种其著作中唯一的数字是在每一页下方的社会学家。伯格并非一概反对量化方法,他说,量化方法本身没什么错,可以很有用,但出于昂贵的调查成本的资助者的利益,导致越来越复杂的方法被用于研究越来越琐碎的问题。

伯格对维也纳那位年轻的女学生说,社会学不必这么枯燥,如果她继续在这个领域发展,可以做一些不无聊的事情。尤其是在获得终身教席之后,可以做她想做的事情,即使是小官僚管理的大学里,也有很多自由活动的范围。社会学家还可以找到学术界之外的工作。跟其他社会科学不同(人类学除外),社会学使其从业者可以接触各种广泛的课题。它很适合一个着迷于人类世界全景的人,了解正在发生的事情。

彼得·伯格在他的回忆录的结尾说:“我那时四五岁。在我的生日还是圣诞节的时候,我得到了一件礼物,一个很高级的电动玩具火车,可以控制它在多个轨道和隧道上运行,穿越微型风景。我对这个玩具奇妙的机械性能不感兴趣,我甚至没有打开它的电动开关,相反,我平躺在地上,跟想象中火车上的乘客交谈。”这位著名的社会学家说,这便是他从那以后一直在做的事情:人类世界的变幻莫测令他着迷,并努力去理解他们。伯格说,通过社会学这一中介满足了他的好奇心,对这一学科他做出了显著的、影响深远的贡献。

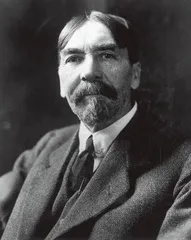

( 索尔斯坦·凡勃伦 )

( 索尔斯坦·凡勃伦 )

伯格很喜欢讲笑话,还对此专门做过研究。1997年,他出版了《挽回幽默:人类经验的喜剧之维》一书。书中试图回答一个困惑了他多年的问题:是什么使我们发笑?在讨论了对喜剧的哲学和心理学解释后,他用“无限的意义领域”这一概念对喜剧做社会学讨论,所谓无穷的意义领域是人们暂时从日常生活的现实逃离后进入的现实(其他例子是美学体验、宗教体验和抽象思想的世界)。幽默感可以理解为感知他种现实的能力。幽默感有着显著的心理学和社会功能——减轻焦虑、定义社群(拥有同一个笑话的人群),幽默还可以是揭穿权威的政治武器。

书中有一章叫“喜剧的社会建构”。他在回忆录中补充说,幽默感还具有认知功能,它们可以充分说明一种人类的现实,是一种社会学。我们可以区分喜剧社会学和作为社会学的喜剧,前者致力于理解谁笑什么、喜剧的社会地位和功能,这是一个非常有效也很有趣的区分。作为社会学的喜剧能在一瞬间说明一种社会现实,一个只有一两句的笑话往往比学者几页长的论文还能更清楚地说明社会现实。弗洛伊德在释梦时强调了梦的经济性——往往梦中一个浓缩的符号表达了复杂的现实。喜剧也具有梦的这种经济性。笑话实际上是喜剧最经济的形式。这样的喜剧是普遍性的,哪种人类文化都有这种喜剧感。笑话则不然。比如,非洲文化充满了喜剧感——有趣的故事、情境,甚至有趣的体制性角色。但两个传统的非洲人不太会在一起讲笑话。伯格讲了几个关于国家、宗教传统、处境的笑话,最后是关于职业的笑话:经济学家是一个除了“一切”之外一无所知的人。社会学家是干什么的?一个需要100万美元经费才能找到最近的妓院的人。最后他说:“一直激发我的教学工作的一句格言是:如果他们不想接受教育,至少让他们得到娱乐。”

( 彼得·伯格 )

( 彼得·伯格 )

知识社会学

伯格早年就读于纽约社会研究新学院,那时他并不知道该学院在美国社会科学界处于很边缘的位置。有一则犹太笑话说:一个人走进纽约的一家犹太餐厅。让他感到意外的是,招呼他的服务员是一个中国人,且说得一口优雅的意第绪语。离开时,他看到了店主。“你有一位中国籍的服务员?”“对,他一年前从上海过来的。”“但是他的意第绪语无可挑剔!”“嘘!他以为他在学英语呢。”伯格说,他还以为他在新学院学习美国社会学呢。第一个学期他只上了一门课,阿尔伯特·所罗门的“作为社会学家的巴尔扎克”。这是一个非常好的主意,也是一个可行的教学法:巴尔扎克要用他的《人间喜剧》提供19世纪法国社会的全景,从官僚到地下犯罪团伙。这部小说也确实详尽地描摹了法国社会的各个分层,所罗门在他的课上用巴尔扎克的小说向学生介绍社会学的主要概念——阶级、权力、宗教、社会控制、社会流动、边缘、犯罪。这门课能让学生感受到社会学的视角,它是对人类行为各个方面无尽的好奇,这个视角本质上是无礼的、揭露的、颠覆性的。所罗门向学生呈现的巴尔扎克是这样一个人:漫步在巴黎街头,最好是在夜里,窥探它的秘密——努力理解这个城市的沙龙、政府办公室、商界、旅馆和妓院里正在发生的事情。这门课还表明,优秀的社会学跟优秀的小说有亲缘关系,从小说中能了解社会。

( 约翰·杜威 )

( 约翰·杜威 )

社会研究新学院是一个特别的学校,由一群对美国学术界沉闷乏味的气氛感到失望的知识分子于1919年创办,创办者中有一些知名学者,包括约翰·杜威和索尔斯坦·凡勃伦。1934年起该学院开始接收欧洲流亡学者,包括列奥·施特劳斯和克洛德·列维-施特劳斯。

伯格最有影响的学术著作是1966年出版的与托马斯·卢克曼合著的《现实的社会建构》,该书与他在《与社会学同游》中表述的知识社会学一脉相承,认为任何思想都是植根于社会的。“知识社会学不仅研究为既得利益者服务的思想,也不限于研究扭曲社会现实的思想,它把整个思想领域作为自己的研究领地。”这部书有时被认为属于跟福柯和德里达有关的解构学派的作品,伯格对此予以否认,他说,法国思想家们认为,既然所有现实都是社会建构起来的,就不存在客观真理,或者至少无法获得客观真理。实际上,没有事实,只有叙事。在各种叙事之间没有客观地做出认识论判断的方式,但可以去解构它们,揭穿它们表达的利益。这些利益总是权力意志的表达——阶级、种族或性别方面的权力意志。伯格则强调,他仍然相信事实和经验证据。伯格并没有说清楚他自己揭露性的人文主义跟法国解构主义的区别,也许他会说,他的研究是客观的、价值中立的。

在其学术生涯的晚期,伯格用了大量时间研究东亚的资本主义,认为它提供了既实现现代化又不抛弃传统信仰的例证。他认为,现代性并非必定会带来世俗主义,而是会导致多元主义,存在多种信仰体系。1995年,伯格与托马斯·卢克曼合写了一本小册子——《现代性、多元主义和意义的危机》。他在该书中首次提出,相对主义和原教旨主义是现代多元主义这枚硬币的两面。卢克曼多年来在德国研究日常对话中的道德判断。他的一个发现是,宽容在价值系统中占据着主导地位,是在相对主义的世界观中唯一幸存下来的绝对的道德观念。后来他在波士顿大学做了一项研究“在相对主义和原教旨主义之间”,现代性是一个多元化的过程,一切世界观和价值系统都相对化了,这种相对化是不可避免的。对此有不同的反应。相对主义放弃了一切对真理的主张,认为真理是得不到的。看上去跟它相反的是原教旨主义,重新确认某套真理主张是可以实现的。伯格认为,这两种反应都应该加以拒斥,因为它们都需要拒斥理性。二者都颠覆了一个社会的团结,相对主义破坏了道德共识和社会秩序,原教旨主义要么使社会分裂,要么通过胁迫来实现完整。因此需要找到这两个极端之间的中间立场。■ 历险社会学家社会学巴尔扎克一位相对主义