杨德昌和他的电影

作者:李东然(文 / 李东然)

( 电影《牯岭街少年杀人事件》剧照 )

( 电影《牯岭街少年杀人事件》剧照 )

到场“亲朋”众多,其中著名影评人、学者、电影活动家,《电影手册》主编米歇尔·傅东无疑最是远道而来。才下巴黎至北京的飞机,他就出现在活动现场,鬓髯斑白满脸疲惫的他,虽知匆匆三日的行程里讲座和采访早被排得满满,但谈起故去的老朋友仍是滔滔不绝,他把这次旅程称为奢侈的在思念里的停留。

傅东先生刚刚完成了有关杨德昌的电影著作,这本书从杨德昌生前做起,至今已十年有余,他很庆幸当初的决定,因为在他看来,杨德昌是当代电影史上最重要的导演之一。“并且这是就世界电影的总体而言,不仅仅是中国电影范围之内。他的风格,他的时代代表性,他对电影语言的开创,都该被世界电影史纪录。他的成功就像画界的达·芬奇、雕塑界的米开朗基罗,我相信,50年或者100年后他仍旧留在电影史上。”

一鸣惊人

展出的珍贵老照片中间最显眼的一张拍摄在20世纪80年代初期,黑白两色的相片上,吴念真、侯孝贤、杨德昌、陈国富、詹宏志一字站开,张张年轻的脸孔英气十足,却又紧绷绷无丝毫言笑之意,全是改天换地的决绝。

据说照片拍摄地点就在台北济南路二段69号的老宅子里,屋子的主人是杨德昌,但那房子的大门却从没有锁过,为的是朋友们出入随意,夜夜有人聚在那里聊天喝酒,“新电影运动”以及今日台湾乃至华语世界里的一个个文化偶像就成长在这满是戏与梦的房间里。

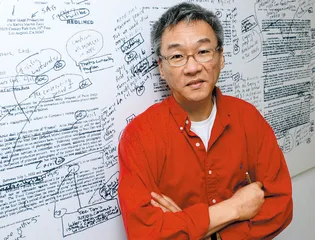

( 杨德昌 )

( 杨德昌 )

照片上的站位显然经过排布,侯孝贤和杨德昌都站在画面中心的位置,恰如两人在这场运动中的旗帜性地位,不过也不是比肩而立,稍居于前景的侯孝贤目光炯炯直视镜头,而杨德昌则微微眯缝着双眼,似是神游其外又带点冷峻反看着进了镜头之内。

颇为巧合的是杨德昌和侯孝贤都生于1947年,在新电影那一代的导演中是年龄偏长的,不过与侯孝贤从制片厂学起,甚至拍过琼瑶电影的从业道路迥然有别的是,杨德昌出身自理工科,留学到美国,念的也是当年最前卫而精尖的计算机技术,在美国顺利找到报酬丰厚的朝九晚五的差事,完成了那一代台湾知识分子所普遍认同的成功。34岁之前电影只是人生爱好之一,34岁那年突然觉得要回去干点什么,就这么有了拍电影的念头。

( 电影《麻将》剧照 )

( 电影《麻将》剧照 )

初次见到杨德昌的人,常常先是被他的时髦有趣吸引,再就要好奇这个人令人无可奈何的近乎自大的自信。“那时候他有一件很招牌的T恤,上面并排写着:‘Herzog,Bresson,Yang。’(赫尔佐格,布列松,杨德昌)在一部电影都没有拍过的时候,他就敢这么穿了起来!”这是吴念真对杨德昌的第一印象。

不过杨德昌真的做到了一鸣惊人。第一部剧情长片《海滩的一天》就一口气拍出了三小时的时长,并且叙事时空充满了意识流的特征,多组时空交叠缠绕,而故事却完全建立在两个女人的讲述之上,结局则是完全保持开放。充满形式美学的叙事结构,排除了偏见的女性意识关照,都在当时的台湾电影体系内前所未有。以至于胡因梦在回忆录里写道,从影17年演出的几十部电影大多是哭笑不得,称得上佳作的只有《海滩的一天》。

( 电影《麻将》剧照 )

( 电影《麻将》剧照 )

另一位女主角张艾嘉至今对杨德昌头一回导演长片就能有那样强大的气场印象颇深:“《海滩的一天》也是Chris(杜可风)第一次当摄影师。有一次在海边拍,他和Chris翻脸。我第一次看到摄影师掉眼泪。我不晓得该安慰导演,还是去追摄影师,只好两边跑。这种事一而再再而三发生过很多次,可是最后没有人记仇的,那个年代大家都知道要往前走,我们都觉得还是要支持他,因为我们都清楚他对电影的热忱。”

刚刚留美归来取得戏剧博士学位的赖声川看了这部电影,也被深深地震撼了:“华语电影界怎么可能藏着这样的电影!”影评文章从影片特殊的戏剧形式谈起,洋洋洒洒至日本能剧、古希腊悲剧,热情洋溢地把这部电影捧到不能再高。自然就有保守势力的捍卫者把对这部电影的仇视转嫁到文章之上,当时的赖声川与杨德昌并不相识,赖声川却已经站出来为了杨德昌的电影口诛笔伐,那场论战来来回回了很久,直到电影风声渐落,也因报馆的编辑警惕惹出事端才被叫停。

“一来二去中我们就成了朋友,后来渐渐了解对方的,是1983到1985年那几年,已经像是战友一般。杨导拍戏的时候,我经常在现场;我排戏,他也在现场,他电影里的演员很多直接来自我的戏剧课堂、我的表演工坊,我们清楚彼此之间是有着不同追求和目标的,但也有根本的共通之处,比如我们都想看真的东西,都想表达真的东西。杨德昌尤其是脑子里直接就有个测谎仪的人,也几乎是眼里揉不得沙的,所以他要求自己拍出的必须是真的东西。”台湾新派剧场的创始人赖声川告诉本刊记者。

独树一帜

而具体在电影创作上,一度与杨德昌关系最紧密的就是侯孝贤。他回忆:“当时他拍完《海滩的一天》,我去看他剪接,我清楚记得看《海滩的一天》剪接时,内心非常冲击,当时张艾嘉实际早过了少女的年龄,但看到她演女学生走路的镜头,杨德昌完全拍出了年轻人‘眉带霜’的神情。轮到我拍《风柜来的人》,他来看我剪接。《风柜来的人》从开拍到上片共45天,后来他说要帮我重新配乐,花了二十几万台币,配上《四季》交响乐。对我而言,那是全新的视野和角度,有种说不上来的味道。很动人,这个过程里产生的化学变化至今使我印象深刻。而且当时我就在考虑我们拍的是完全本土,我的台北却跟他的城市完完全全不一样,这很有趣。”

曾参与了《海滩的一天》、《牯岭街少年杀人事件》、《风柜来的人》、《悲情城市》等重要台湾新电影创作,台湾新电影历史上重要干将之一的世界级录音师杜笃之,对杨德昌和侯孝贤电影的差别,恐怕比谁都更了解。他告诉本刊:“实际上他们俩都是很执著于电影本身的人,不仅要求电影叙事的空间感,甚至对声音的空间感也有要求,并且他们都不守陈规,我因此至今感激和他们一起学习寻找那些新方法的经历。但是具体在作品上,他们两个人的差异是普通观众也一听就明白的,侯孝贤的电影相对安静,大量的生活化参与其中的群众演员的声音几乎是后期无法模拟的,所以从《恋恋风尘》里的李天禄开始,我尝试同步录音的方式处理,这在台湾电影里是开先河的,但是杨德昌的电影台词很多,后期配音是对演员和作品都有保障的工作方式,我们就实践比如利用原班演员制定和执行完全写实的录音工作方式等等。”

米歇尔·傅东站在学者和影评人的角度,愿意这样理解这一类鲜明的差异:“他们都表现东方意蕴的交流或者无法交流,侯孝贤选择了用静默和停顿,而杨德昌选择的是滔滔不绝。相对于好莱坞电影正反打所营造的交流顺畅,这两者实际都是东方式的哽咽,都是东方的含蓄,甚至是无法交流,话语过剩和匮乏都从根本上体现了人和他人内心的疏远,或者在内心层面的自我逃避。只不过杨德昌是更面向都市的,他把故事牢牢建立在现代都市生活造就的人与人之间日渐孤立和疏远的关系的悲剧性。”不过米歇尔·傅东转而强调,虽然这样的悲剧性与被20世纪欧洲哲学所影响的西方电影现代性有着惊人的一致,但与其把《恐怖分子》和《放大》(米开朗基罗·安东尼奥尼)并置细分其异同,不如去梳理杨德昌电影中的现代性的成长过程,戏仿可导致结果相似,却无法延展出自然的生长纹理。

“从《海滩的一天》中对父权的反抗到自由的渴望,从叙事本身的前现代性,到开放结尾对现代性电影的明确戏仿,充分体现着传统到现代的过渡痕迹;《青梅竹马》中则以阿隆的死来完成一个时代结束和新的时代即将来临的预言;《牯岭街少年杀人事件》是弱小个体对于整个社会的西西弗式的反抗;到了《麻将》和《独立时代》,杨德昌就开始真正直视现代都市,直视都市蓬勃生长而伴的心灵困惑;至《一一》便完成了一个趋于完美的都市众生相,个体与自我,个体与家庭,个体与社会,爱欲和恨怨,生与死,太多的都市生活欲言又止的感受被放大在银幕之上,人的存在和人的疑问被书写得非常圆满。”

在米歇尔·傅东看来,杨德昌用以成就自身艺术的,确有其对于欧洲大师导演作品的熟稔掌握,但更直接的是与其个人特质相关的极其优异的叙事能力。“我想这和他有理工科的背景有很大的关系,我头一回到他家里就被他家工作室里的故事板吸引了,他几乎就是以画电路图的态度去铺陈自己的故事,非常严谨和周密。后来我又觉得杨德昌故事讲得漂亮,和他很认真喜欢和研究音乐也有关系,任何时间经过他的身边总有音乐。并且他认真研究这些音乐,尤其对于交响乐的结构会自己做功课比较钻研,其实你能在电影里找到对应的心得,有的角色是钢琴,有的角色就是小提琴、大提琴甚至管乐、弦乐,因此他不仅能美化叙事的结构,也能很好地控制电影的节奏,使得影片也如音乐般行云流水。”

台上台下总有人问起傅东,杨德昌是怎样的一个人,傅东每次都不假思索地回答一个字,“甜”(sweet),这往往让那些听惯了有关杨德昌如何严厉苛刻暴躁的段子的观众觉得惊诧,而傅东总有这样一番解释,如今自己对于杨德昌的思念,不仅是作品与才华上的欣赏,或者是观点与情感上的认同,而是更多地像惦念老朋友或者亲人那样去思念他。

傅东曾几次到台北,每每要花上几天甚至十几天的时间和杨德昌在一起,可见了面也很少聊电影,只要杨德昌不在拍片的档期,就日日坐在一起听音乐喝酒,甚至骑上车穿行在喧嚣的夜市里。“私下里他确实是甜蜜贴心的朋友,他有一间自己独处的公寓,里面没有一件家具,也没有生活用品,不过有唱片和满书架的日本动漫书,他把我带去分享他的宝贝漫画和音乐。我也看过片场的杨德昌,知道那出了名的紧绷是怎样的一种状态,但我后来就觉得那同样是一种巨大的热情的体现,就像我随时随地能感到这个台湾人对自己土地的热爱,那种热爱不是赞美诗似的抒情而已,而完全是要看穿问题,思考问题,和解决的担当。也是因为这份热情,他每时每刻都是敏感的,不管是社会新闻,还是街边风景,都可能被他留意,被他记下,甚至写到那面故事板上成为下一个故事,而他关心的不是事件本身,而是发生事件的土壤,当事人的心理真相,以及这个真相的来源,这份超级的敏感使得他的电影即使现在看也还是带着浓重的预言色彩。”■ 德昌电影