微调之“微”

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

所谓“微调”,经过一段时间的观察,基本上也可以量化了,微调之“微”,微小也罢,微不足道也罢,总之难和“微中见著小有大观”之引人浮想联翩的“微”联系在一起。通胀依旧高企,负利率持续了20个月,调控注定是“救火式”的。

迄今为止,明确的微调政策几乎均表现在财政政策上。国务院上调了小微企业的营业税和增值税的起征点,增值税和营业税的起征点幅度上调到5000至2万元,幅度似乎很大,超过一倍不止。但要知道,这是9年来首次上调,今天的物价和9年前比相差何止一倍。最近便有一个关于房地产的统计,北京的房价自2003年来上涨了4.9倍。人均收入水平虽无此升幅,也绝不会仅是一两倍。

减税体现的是对小微企业的扶持。很大一部分微企因为规模小,难于监控,一般定额纳税,纳税额由税务机关对纳税者的营业额给予估算或核定,并据此作为计税依据。实际操作中,税务机关与纳税人“讨价还价”,每一次核定,营业额都会有所调整,随着物价上涨,企业的营业额也会增长。2002年来,全国经历了至少两轮颇为严重的通货膨胀,9年后再调整增值税和营业税起征点已经远落后于企业经营的环境。小微企业乃至中小企业,即便是个体户,一个月拥有5000元的收入甚至连老板也难以生存,更不要说还要雇用员工。以营业税为例,在一线大城市,即便是起征点定在2万元,月度营业额在2万元以内的经营者,除了摆地摊的,哪怕是个最小的铺面经营者,按现在的毛利及房租水平,没有一个不是亏损的。

目前中国小微企业的企业税负过高是他们发展停滞的重要因素。额定纳税的企业之外,一般企业除了17%增值税、25%企业所得税,还需缴纳城建税和教育税附加等多种税费,企业的实际税负超30%。而小微企业的定义是,小企业从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上;微型企业为从业人员20人以下或营业收入300万元以下。只是在起征点上做文章,能够受益的企业微乎其微。从企业减负乃至扶持中小企业渡过信贷紧缩难关的角度,提高增值税和营业税起征点的幅度都不免太过微小了。

全国财政收入向10万亿元迈进的背景下,调整税收结构,结构性减税应是财政政策微调的一大核心内涵。多行业的重复征税早受到诟病,这次上海试点对国内最大的税种增值税制度进行改革试点,将交通运输业和部分现代服务业等行业的营业税改征增值税,并且在现行增值税17%标准税率和13%低税率基础上,新增11%和6%两档低税率。营业税容易面临重复征税的问题,比如在物流行业,如果运输和仓储业务分开,分属不同的法人,运输和仓储环节就都要征收营业税。由营业税改征增值税,既可以避免重复征税,又有利于产业分工更加细化。但试点需要明年开始,且只在上海一个城市先行尝试。于全国,这一惠及众多中小企业的税改还非常遥远。

个人所得税的上调并非“微调”政策的一部分,却与“微调”不期而遇。起征点升至3500元后,据测算,我国工薪收入者需要缴纳个人所得税的比例,由目前的约28%下降到约7.7%;纳税人数由目前的约8400万人减至约2400万,有约6000万人不需要缴纳个人所得税。这似乎意味着减税规模和幅度将是惊人的。可与去年同期相比,10月份个人所得税收入只下降了3.1%。与前三季度全国财政收入同比增长29.5%比,个税算得上是大尺度让利于民了,但和它自身比,仍是微弱的。

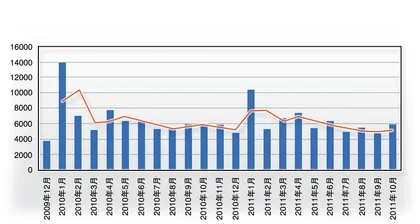

相比于财政政策,货币政策对缓解民间流动性的饥渴更为立竿见影。但政策只限于灵活调整,信贷松动的获益者并不多,覆盖范围有限。温州因为民间借贷资金链断裂,银行救火,政府更是“一企一策”帮扶资金紧张企业向银行贷款,但至今,运动式的救援只限于温州一地。另一个泥足深陷的铁道部更是明确得到了贷款支持,南车北车105亿元的欠款已经到账,据传铁道部共获得了2000亿元的银行信贷,多地停工的铁路建设有复工迹象。但所有这些信贷放量均是“救火”,且是针对性颇强的应急措施,并不构成对宏观经济的全面利好。10月份信贷共计5868亿元,环比大增,但放在全年观察,这只是前10个月第5位的月份,并不突出。而10月末,广义货币(M2)同比增长12.9%,同比增速连续4个月回落,创下自2001年10月以来的新低。

所谓“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,81.68万亿元的M2决定了再难见到信贷的大规模松绑。微调之“微”,不容联想。■ 宏观经济增值税微调国内宏观