巴黎的外乡人

作者:曾焱 ( 《画架旁的自画像》 )

( 《画架旁的自画像》 )

对维利·艾森施茨的兴趣,一部分是因为对他陌生。从展览提供的生平资料看,他是和毕加索同时代的艺术家,以外乡人的身份在法国生活了大半个世纪。他是两次世界大战之间巴黎艺术圈中“最好的风景画家之一”,他本应也坐在海明威那席“浮动的盛宴”旁,成为其中一个分餐者。

可他好像并不是。20世纪的前50年,巴黎聚居了太多的艺术天才,他们在蒙马特或蒙帕纳斯的咖啡馆里流连,留下一件件传为谈资的放纵,这些都成了后世慕名的一部分。但在传记者的描述里,年轻时的维利·艾森施茨住在蒙帕纳斯,却是一个“从不光顾咖啡馆”的画家,他“拼命工作,为了在当时的潮流之外找到自己的道路”,他在绘画中“通过敏感的结构,驾驭着过度与放纵”。身处山头众多的现代艺术中心巴黎,一个看起来无意加入任何圈子的艺术家一生都在安静地绘画,“试图将自己的恐惧和怀疑表达出来,试图避开绘画界的主导潮流”——这是在画作之外,让我感兴趣的艾森施茨。

艾森施茨画作的两大私人藏家,其一是以色列富豪韦特海默(Wertheimer),另一位就是舒茨。他们都是犹太收藏家。舒茨和夫人现在大约收藏有艾森施茨的120幅作品,以油画为主,也有少量水彩和色粉,目前是其画作的最大收藏者。他们对艾森施茨画作极其个人化的热爱,同样也远离着艺术市场的主导潮流。

舒茨告诉我,他第一次见到艾森施茨的作品,是1986年在巴黎的一家画廊。那是一张《德隆风景》,浅棕色画面几乎被层叠的屋顶充满。“我对这个画家的生平一无所知,但我实在喜欢那幅画,决定立马买下来。”就这样,持续25年的购藏最初只是凭借艺术鉴赏的直觉力,以后才是一次又一次着意的寻找。当收藏积累到一定数量的作品后,舒茨开始专心研究画家生平,他发现艾森施茨个人所经历的,从维也纳到巴黎,几乎就是20世纪欧洲绘画环境的完整变化轨迹,这个发现令他感到兴奋,也推动他继续深入。舒茨名下有一家出版机构,他陆续出版了自己研究艾森施茨的几本著述,如《维利·艾森施茨120年》。舒茨说:“如果现在有人和我谈论奥地利画家,我会说,他是那最好的四五个之一。”

舒茨的祖父是维也纳的艺术经纪商。舒茨从小受家学熏陶,成年后却没有承接祖业,他开了一家生意不错的建筑公司。大约从20世纪70年代末始,舒茨的兴趣转向了绘画收藏,至今已收藏了1300多幅油画,除少量俄罗斯作品,其余都是奥地利绘画——他对20世纪早期的奥地利艺术表现出明显偏爱。在这一点上,舒茨和许多出生在中欧地区的犹太裔收藏家极为一致。近15年来,表现主义及维也纳分离画派作品在艺术品市场上价值飞升,和这些收藏家都有莫大关系。2006年,美国化妆品巨头罗纳德·劳德(Ronald Lauder)以创纪录的1.35亿美元购得维也纳分离画派大师古斯塔夫·克里姆特的画作《阿黛尔·布洛赫·鲍尔》,几乎是以一己之力将分离派推向高峰,挑战毕加索及印象派的市场地位。而这个劳德家族,就是美国早期的匈牙利移民。舒茨本人也收藏过克里姆特的少量画作。他跟我说,直到20世纪80年代,克里姆特、埃贡·席勒等人画作在艺术市场上还并不昂贵。“记得当时一幅克里姆特的素描作品,我用相当于现在20多欧元的价格就买下来了。可是近几年,他和席勒都变得一画难求,除了拍卖会,其他渠道几乎一张都买不到。”

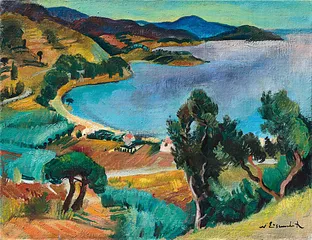

( 《戴内尼菲风景》 )

( 《戴内尼菲风景》 )

舒茨后来放弃了克里姆特,将收藏兴趣集中在艾森施茨身上。画家1974年在巴黎去世后,总共留下大约1300幅作品,其中350幅被各地博物馆收藏,其余分散在私人收藏家手中。两次世界大战之间,也就是1926年前后,由于巴黎卢森堡博物馆副馆长罗伯特·雷等人对艾森施茨多有赞誉,法国政府当时以国有资金购藏了十余幅他的画作,分别收存在几个公立博物馆里:巴黎国立现代艺术馆(National Contemporary Art Collection)5幅;卢森堡博物馆4幅;蓬皮杜当代艺术中心里的两幅本来也是法国政府购买后存放在卢森堡博物馆的鲍莫馆里,当时该馆专门用来收藏法国之外的当代艺术家作品。70年代,蓬皮杜当代艺术中心开馆后,鲍莫馆的两幅画被转交给蓬皮杜收藏。1933年,艾森施茨在伦敦亚当兄弟画廊举办了一次水彩画展,大英博物馆馆长购买了他的两幅作品放入馆藏。数量最多的艾森施茨画作还是在法国土伦市立美术馆里,“二战”前后,画家曾和家人在离这座城市只有几公里的小村落米利梅斯生活过10年。土伦美术馆有他20多幅画作,不过据传记中所说,这家美术馆直到1977年才付清了欠艾森施茨夫妇的画款。

艾森施茨虽不富有,但也并不是一个穷画家。他1889年生在维也纳一个富裕且具声望的犹太律师家庭,父亲对喜爱艺术而不愿从商的儿子给予了理解和资助。在19世纪末、20世纪初,这座城市被描述为“世界主义的纷乱而迷人的维也纳”:由于反犹主义和随之而起的犹太复国主义运动,奥地利社会形成了内部分裂,当权者于是希望在一个“奥地利艺术”中,以现代主义和世界主义为标志,找到一种对抗民族艺术传统离心力的手段。“其结果是世纪末极其活跃的艺术和人文活动。古斯塔夫·马勒1895年被任命为歌剧院院长,阿纳德·舍恩贝格和阿尔班·贝格彻底更新了对和声的认识,建筑家阿道夫·洛斯成了功能建筑学的开拓者。艺术和权力的共同作用产生了1900年左右神话般的维也纳。”

( 《来旺度的贝纳特海角》 )

( 《来旺度的贝纳特海角》 )

1909年,当古斯塔夫·克里姆特领头在维也纳组织国际艺术画展并由此催生出以席勒为中心的“新艺术画派”时,艾森施茨20岁。他16岁开始自习绘画后,已经目睹了各种艺术流派在维也纳出现:印象主义、后印象主义、象征主义、野兽主义以及本地的分离画派……他受到一些影响,但表现出后来一直伴随他的怀疑和独立,并未完全被先锋艺术所淹没。像当时的绝大多数艺术青年一样——如巴塞罗那时期的年轻毕加索,艾森施茨也做了决定,选择以现代艺术的发生地巴黎作为目的地。1912年,他从维也纳搬到巴黎,考进了当时很有名气的大茅屋画院。

艾森施茨开始获得巴黎艺术圈的留意大约是在1920年,《留尼旺岛》就是那个时期的作品,个人风格已趋近显现:他试着在经典的、模仿学派和表现主义的以及符合他天性的方向之间找到自己的位置,把放浪不羁限制在严格的画品结构中。1923年后,巴黎贝尔格·威尔画廊为他举办了几次成功的画展。这家画廊发现和推出过野兽派,也经常为毕加索展卖作品。画廊老板是位优雅的女士,和画家们关系不错,除去生意,生活中也常和他们往来。在《留尼旺岛》那幅画上,左侧有个穿蓝裙的女人就是威尔画廊老板,早期对艾森施茨的创作产生重要影响的人之一。

( 《留尼旺岛》 )

( 《留尼旺岛》 )

由于战争和病痛,艾森施茨不得不和他热爱的巴黎保持一种既亲密又疏离的关系。艾森施茨虽然已和巴黎女孩、大提琴演奏手克莱尔·贝特朗结婚,但“一战”爆发后,由于他是属于法国敌对阵营的奥地利人,他还是和其他10名德奥人一起被拘押在昂热天主教学院,过了两年软禁生活,并生下两个孩子。因为不能离开这个院子,光线成了他通过窗户可以捕捉的唯一变化的事物,他在这期间画了大量的静物、家庭肖像和昂热楼顶风光,“带着非常新鲜的印象主义的特点”。

不久,艾森施茨染上了肺病,健康状况迫使他必须搬往温和干燥的法国南部,在远离中心城市的乡间生活。他和家人在德隆的戴内尼菲小城和普罗旺斯的土伦之间迁移。在土伦附近的米利梅斯村庄,他找到了一间17世纪的修道院作为住家和画室。二三十年代,处于两次战争之间的土伦“有着一股生气勃勃的艺术和文学气息”,在当地一家叫做“德拉雷德”的咖啡馆里,人们可以碰见大把来自本地和异国的文学家、艺术家,托马斯·曼、布莱希特、恩斯特·布洛赫……这些人都在那里出现过。艾森施茨的家成了朋友们的客厅,妻子克莱尔和来做客的音乐家组织了一个“室内乐团”款待朋友。“为了保持创作的灵感,维利和克莱尔需要旅行、朋友、音乐和文学……他们感到一种并不奢华的舒适,并从中得到满足。”

( 《瓦尔的红罂粟地》 )

( 《瓦尔的红罂粟地》 )

德隆的古老村庄、严峻和野性的丘陵状风景,这些也开始改变艾森施茨的画风。从1926年开始,他的绘画开始变得有力起来,涂色浓厚而宽阔。“他总是能达到线条和色彩的成功平衡。”就像塞尚画肖像总是画他的夫人,艾森施茨的人体画和肖像画大多数时候也是以夫人克莱尔为模特,他们几乎没有分开过一天。艾森施茨夫妇在远离巴黎的南部乡村,过了10多年浪漫、敏感又清淡的日子,没有其他收入,完全靠艺术生活。他画出了一生中最有生命力量和个性表达的作品,如那幅多年后吸引了收藏家舒茨驻足的《德隆风景》,还有肖像画《自画像》、《克莱尔·贝克朗在巴黎》。画家本人在1936年写道:“在我看来,发现普罗旺斯是关键的经历:在此之前我总是依赖学过的东西,我被束缚着。普罗旺斯的风景一下子把我解放了,从那时起我的发展才稳步向前。”

“二战”期间,意大利和德国军队先后占领了米利梅斯。为了躲避德国警察对犹太人的搜捕,艾森施茨一家就近逃往戴内尼菲避难。从1940年起,这个小村庄就接纳了很多艺术家和难民,其中大多数是犹太人。艾森施茨化名维利耶,和妻女藏身于村外河畔栗子林里的一间小屋,在这场战争中存活下来。但他失去了儿子。儿子戴维不愿搬来和家人一起避难,选择去参加抵抗运动,战争结束前一年在巴黎被捕,被送进布痕瓦尔德集中营后,再也没能回来。艾森施茨仍然绘画德隆省的风光,但他画中的色调变得沉闷而悲伤,“笼罩着弗拉芒表现主义作品中阴森的气氛”,“这一时期完成的所有肖像画都弥漫着伤感和抑郁:画中人若有所思,沉默内向”。

( 《静物花卉》 )

( 《静物花卉》 )

战后直到去世,迫于生计的艾森施茨都在疲于旅行、绘画、画展和卖画。有37家博物馆为他办过画展,每次都赢得好评。1957年,土伦市立美术馆为他举办了一次回顾展,展出了他1926~1957年创作的60幅作品,人们评价这次画展给人的印象是:“一切都好像被炽烈的内心世界燃尽。”这也是艾森施茨绘画生涯的巅峰。此时欧洲艺术市场已经逐渐被美国当代绘画以及画廊经纪商入主,艺术家们形成各自的小圈子,互相争斗,喧嚷和热闹就像20世纪最初10年的景象。而艾森施茨“出于习惯”,没有加入他们当中任何一伙,继续做一个独行的巴黎的外乡人。■

(文 / 曾焱) 画家维也纳巴黎艺术美术文化外乡人克里姆特