Vice:做“Y一代”的新媒体

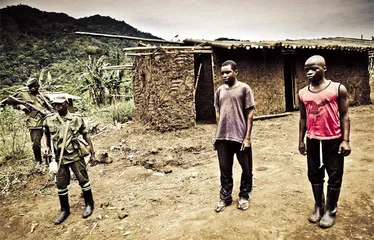

作者:石鸣 ( 纪录片《Vice指南:刚果》剧照 )

( 纪录片《Vice指南:刚果》剧照 )

黑夜里一行人默默走在刚果东部边境泥泞的丛林中,空气中湿度很大,眼镜片上布满了雾气,手电筒光偶或照亮前方的人身上挂满的枪弹,带路的是卢旺达的一支叛军,年纪都很轻,似乎应该对他们前辈在1994年制造的“卢旺达大屠杀事件”没有太多记忆。他们带着这几个空降到此的美国人穿过自己的领地去找一个正与卢旺达势力对峙的刚果军事部落,当地有关这个部落的传说与100年前中国的义和团有相似之处,据说他们会变形,会飞,身体会在子弹穿过的刹那间变成真空状而因此不会受到伤害。

这是刚刚完成的《Vice指南:刚果》一片的开头。“我真不知道我们为什么要来这儿。”有巴基斯坦血统、满脸胡子的苏罗什·阿尔维(Suroosh Alvi)对着摇晃的镜头咕哝着,他是片中美国小分队的头儿,也是青年亚文化杂志《Vice》的创始人,团队“三剑客”之一。“我们本来不过是想考察一下这里的钽矿、锡矿和其他一些特色矿石的生产。”这个满目疮痍的国家拥有全世界80%的钽,而日常生活中的几乎每部电子设备——手机、DVD机、PSP游戏机等——中都有钽,它是现代电子工业的支撑。

镜头在一步步追踪深入。混乱的城镇,联合国维和部队运送物资的卡车,街边四处燃烧的垃圾,上身赤裸、恶狠狠叫嚷着诅咒的民众……这些内容都和主流电视屏幕上看到的没什么本质不同,直到苏罗什一行坐上一个据说半年前曾飞机坠毁造成20人死亡的航班,从金沙萨飞到了东部边境城镇郭玛(Goma)。“很少有人来到这里。”苏罗什在片中旁白道,“丛林中连联合国的人也不来,但这里才是刚果与卢旺达因为钽矿而频频冲突的核心地带。”

曾多次去过巴基斯坦、伊拉克、阿富汗战区的苏罗什把这次刚果之行称为“一生中最危险的经历”。在丛林沼泽中跋涉了好几天后,他最终和这个“义和团式”的刚果部落首领会了面,“并且安然无恙地回来了”。他对本刊记者强调道。

所有这些九死一生的经历都由《Vice》一位平时“主要拍滑板运动、摇滚乐队、街头时尚”的摄影师记录,使用的是普通的手持式摄像机。团队中没有人受过专业的新闻记者训练,没有采访式提问和回答,没有话筒,没有化妆,没有人工打光,片子因此具备了一种贴近“真实”的观看感。这种原始和日常正是《Vice》对自己的报道风格引以为豪处:“我们最大程度尊重材料本身,我们拍摄的大多数视频都是不经加工的、自然主义的。”《Vice》另一位“三剑客”、执行创意总监艾迪·莫瑞蒂(Eddy Moretti)告诉本刊记者:“我们的特点就是,无论是内容还是风格,都比一般的媒体更加‘赤裸’(Raw)一点。”

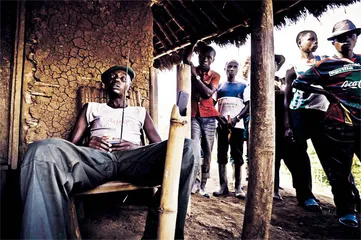

( 纪录片《Vice指南:刚果》剧照 )

( 纪录片《Vice指南:刚果》剧照 )

很长时间以来,西方主流媒体都对《Vice》这种“赤裸”和“粗野”不屑一顾的。这本1994年诞生于加拿大蒙特利尔的免费杂志在他们眼里有着不上台面的内容:除了有意冒犯、挑衅之外就是享乐主义,读者则都是些不负责任、逃避现实的嬉皮士。《Vice》的创始人之一、“三剑客”中最核心的人物沙恩·史密斯(Shane Smith)对本刊记者谈及此事时也针锋相对,他说:“每代人都有自己的媒体和声音,我看‘婴儿潮’受关注的时间也太长了,60年代以来,到处都充斥着他们的文化和观点,而‘X一代’和‘Y一代’早已跃跃欲试。”

在西方主流媒体的镜头跟在伊拉克战区内的炮火和坦克后面的时候,《Vice》找到了巴格达仅存的唯一一支重金属摇滚乐队,花了一周时间与乐队成员一同生活,拍他们在不断迁移中的排练和演出。在切尔诺贝利的核污染隔离地带,《Vice》拍下了如何狩猎那些受辐射而无人看管的公猪的画面。当伦敦、米兰、巴黎、纽约几大时装周轮流上演时,《Vice》做的第一个时装周报道是巴基斯坦伊斯兰堡时装周。“这是这个国家有史以来举办的第一个时装周。”艾迪·莫瑞蒂告诉本刊记者,“有趣之处在于,我们发现完全可以用拍一个战争题材的手法去拍一场时尚秀,从而时尚也能像战争一样提供给你关于这个国家的政治和文化信息。”

( 纪录片《Vice指南:刚果》剧照 )

( 纪录片《Vice指南:刚果》剧照 )

“讲述真正的故事,是Vice的信条。什么是真正的故事?首先你得去到现场。”艾迪说,“而且往往是不为人知的现场。”

在Vice布鲁克林总部办公室的会议厅里,有一头大熊。“这是头来自阿拉斯加的真正的北极熊。”Vice的全球公关亚历山大告诉本刊记者。Vice的团队在北冰洋拍一个与MTV合作的旅行系列的纪录片,他们找到了一个住在北极圈以内的当地人,据一个户外运动专家说是“北美最与世隔绝的一个人”,他在Vice团队临走的时候,特地为他们猎杀了这头熊以表谢意。

( 沙恩·史密斯在拍摄《Vice指南:利比亚》时与工作人员合影 )

( 沙恩·史密斯在拍摄《Vice指南:利比亚》时与工作人员合影 )

这些报道在互联网上迅速引起了关注。“传统的新闻报道总是志在客观,而从我们杂志创建的第一天起,就不相信客观性。”苏罗什说,“我们的信条是有所揭示的主观,这是你在CNN上看不到的。”

“我们的视频网站VBS.TV刚刚上线时,每周浏览点击率是1.5万到2万人次。”艾迪告诉本刊记者,“半年后达到了每天6万。”而根据谷歌分析提供的数据,截至今年,Vice将自己的杂志网站和视频网站合二为一之前,《Vice》杂志网站的浏览量是每月210万人次,VBS.TV则是410万。

( 《Vice》的创始人、团队“三剑客”之一:苏罗什·阿尔维 )

( 《Vice》的创始人、团队“三剑客”之一:苏罗什·阿尔维 )

随着Vice在互联网上的影响越来越大,大量受众开始从报纸、杂志和电视转向网络,西方主流媒体也开始不得不关注这个曾经的边缘角色。但有些人对Vice创造的“YouTube一代的‘刚左式’新闻报道”并不买账。2011年美国圣丹斯电影节上公映了一部关于《纽约时报》的纪录片,片中一位名叫戴维·卡尔(David Carr)的时报记者对Vice愤怒声讨说:“别觉得你们拍了一堆屎,又有个网络浏览器的帮助,就给了你们攻击德高望重的传统媒体的权利!”他指的是《Vice指南:利比里亚》中对这个国家如何缺乏厕所的现状报道。

CNN则选择了与Vice合作。2010年2月,《Vice指南:利比里亚》的视频片段出现在CNN官网上,一个看起来完全不像新闻记者的人在与一个利比里亚军阀一边在泥泞中散步一边交谈,此人正是沙恩,而这个利比里亚军阀在片中自称“屁股赤裸将军”,因为他每次作战都光着身子。两人谈论了上战场之前喝人血的问题,短片还链接了一段一个遭枪击的年轻士兵的画面,他刚刚挖出被杀死的敌人的心脏捧在手里正要吃掉。“令人惊讶的不仅是这段报道的黑暗和恐怖程度。”《纽约时报》说,“而且是这样的内容竟然出现在CNN这样的主流媒体网站上。”

( 《Vice》执行创意总监艾迪·莫瑞蒂 )

( 《Vice》执行创意总监艾迪·莫瑞蒂 )

然而,CNN与Vice的合作关系持续了下去,后者每周一次向前者供应自己2007年成立以来制作的视频片段,包括在巴基斯坦、利比亚和朝鲜的采访。很多时候沙恩担任这些片子的主持人。“我在朝鲜时和那些将军们一起饮酒,唱摇滚乐队‘性手枪’的歌,结果他们把我当成兄弟,第二天带我一起去乡间游玩,还带我参观那些战争的隧道遗迹。”沙恩告诉本刊记者,“和我一起去的主流媒体的那些记者则在一旁目瞪口呆,回来后纷纷找我们要Vice拍下的镜头。”

“Vice讲故事的方式有一种未加修饰的质朴。”CNN网站的负责人这样解释CNN眼中的Vice,“他们代表了一部分感到自己被主流媒体剥夺真相权的观众,他们感到主流媒体在远离他们得知真实的需要,而我们试图通过这种合作关系赢回这部分观众。”

( 《Vice》办公室 )

( 《Vice》办公室 )

这部分观众到底是什么样的人群?在苏罗什的想象中,他们“年轻,对世界有强烈好奇心,受过良好的教育,至少上过大学,有份正式工作”。Vice自己今年8月份的调查数据显示,在全球范围内其受众将近3/4在21到34岁之间,65%为男性,年收入在6万美元以上,平均每天花费两个小时搜索时尚、音乐或科技方面的消费品,80%以上会向他人推荐自己满意的产品或者服务。

这部分人正是当下广告商们最觊觎的消费群体。他们生于70年代末到80年代,社会学家用“Y一代”的术语来称呼他们。他们在广告的包围中长大,很早就意识到自己是商业营销的目标,因此对广告极度敏感。“如果他们感到这是在宣传,他们就不买账,要想说服他们,光推销或者喊口号是没用的,首先得让他们觉得你是自己人。”

学者和市场分析专家们对预测“Y一代”的偏好表现得软弱无力,而根据统计学家的数据,“Y一代”喜欢Vice。2009年,美国每三年发布一次的潮流观测报告《卡桑德拉报告》(Cassandra Report)指出,在年轻的时尚先锋人士中,《Vice》杂志常年排在他们最喜爱杂志的前5名。“这本杂志不怕人们怎么议论它,而我们在调查中反复听到的是年轻人恰恰因为这种大胆无谓的作风而喜爱它。”迄今《Vice》杂志已在30个国家建立了分部,每月在年轻人聚集的咖啡馆、酒吧、唱片店、画廊和时尚小店内免费派发超过100万份。“《Vice》就像是新一代的《花花公子》,人们想看图片而来,最终却为文章停留。”

满握资本、却发愁怎么才能接触到目标顾客的大公司们纷纷找上了Vice,最引人注目的是英特尔和戴尔,合作成果包括motherboard.tv,noisey.com等报道科技、文化、音乐的视频网站,和一个叫做“创想计划”(The Creators Project)的推介各国新艺术家的项目。“这不仅是单纯的投资关系,我们希望能够借此扭转英特尔这个50年的老品牌在年轻消费者中的形象。”约翰·加尔文(John Galvin)告诉本刊记者,“我们期待那些技术敏感的‘Y一代’能够进一步关注这些技术的提供者。”

“人们没有意识到的是,现在的Vice早就不仅是一本杂志了,或者可以说杂志是我们最小的部门。”沙恩说道。自2006年转型以来,视频拍摄和制作已经成为Vice全球媒体业务的核心,此外,它还出版了10本书,制作了4部电影,拥有一个7年历史的唱片品牌,每年在美国境内销售200万张唱片。2011年9月,Vice在纽约布鲁克林总部举行了一次类似美国传统电视媒体为每个新电视季做宣传的大型新闻发布会。“我们不再是身处边缘的局外人。”沙恩说,“我们花了10年时间,走上了正轨,又花了五六年,达到了今天这个爆发的临界状态,我们终于有了钱,可以做点我们一直想做的事情。我们并不是没有可能成为‘Y一代’的MTV、CNN和ESPN。”

目前看来,Vice正在一步步接近这个美好的愿望,它最新的重大合作伙伴是HBO。调查显示,HBO的收视人群平均年龄已经上升到了35岁,急需解决如何实现观众年轻化的问题。HBO计划与Vice一起在明年秋季推出一档新的电视新闻秀,节目名称暂时叫做“Vice TV”。“内容由Vice负责制作,主持人也由Vice提供,如果顺利,可能明年春季就会上线。”刚刚与HBO的负责人开完电话会议的艾迪告诉本刊记者,“节目时间初步定在每周五晚上,放在晚间新闻档。这将是一个青年版的‘60分钟’,我们尝试着用年轻人的方式报道新闻。因为Vice能给HBO带去的就是更年轻的观众。”这次合作Vice没有采用往常直接向西方主流媒体的网站提供已完成的纪录片的方式,“这是HBO的要求,他们希望每周五晚上都有这么一段用年轻人的眼光来看世界的常规时间,以此来培养一群稳定的年轻受众”。艾迪说。■

不断重新发明自我

——专访Vice创意核心“三剑客”

三联生活周刊:1994年创刊至今,《Vice》已经有17年历史,这17年里你们认为最大的转折点是什么?

苏罗什:我会认为是2006、2007年前后,当我们开始拍片并且发布自己的视频网站的时候。这不仅是开始使用另一种媒介来讲故事,同时也是建立了另一种平台,吸引了比以前杂志时期数量多几百倍的受众。目前我们形成了“青年文化”的全球性平台,可能现在世界各地都有一些本地的年轻人社区,但只有Vice,在世界主要城市都建立了辐射的媒体机构。而且我们的本土化做得非常好,我们的德国版《Vice》半年后就被人以为是一本德国杂志。

艾迪:Vice在过去的10年之内一直在慢慢改变,2001年是一个转折点。此前,它主要报道朋克和嬉皮文化,1998年它从加拿大蒙特利尔迁到纽约,花了两三年时间,到2000年左右把自己变成了纽约下城都市非主流文化的风向标。但到了2001年,“9·11”事件发生了,“砰”的一下,世界进入了另一个轨道。美国当时许多二十来岁年轻人的世界观都被改变了,我们没法再在“无知者无畏”的情绪里逍遥下去。而印刷媒体和广告业也逐渐进入危机,我们的免费杂志上的那些内容很难再找到广告。我们必须做出改变。

三联生活周刊:Vice对报道什么样的题材最感兴趣?

苏罗什:从个人角度说,我最感兴趣的是新闻,如何用不同的方式讲新闻故事。主流媒体的故事往往外在于我们的生活,似乎只是信息的循环,而很少唤起我们的同情心和好奇心。而我们最注重的就是找出一个相关性的角度,观众由这个视角能够感到发生在世界上某个未知角落的事情,无论是战争、杀戮、贫穷、犯罪还是别的什么,都与自己的日常生活息息相关。每个人都可以在自己的经验基础上理解一个与自己的生活在时空上完全没有交集的陌生人的生活,而不需要标签或者既定概念。

艾迪:总体来说,Vice报道的题材十分广泛,无所不包,但有一方面在我个人看来是绝对不应该涉足的:纯粹的娱乐八卦,诸如谁和谁结婚又离婚了,谁开什么派对了。我们远离名人文化。其他的领域,比如科学、音乐、体育、时尚、美食、艺术,都是有趣的,我们对新闻也很感兴趣,但是花边新闻完全不值得Vice付出任何注意力。名人文化是一种无法改造的愚蠢,在我看来是这世界上唯一完全没有意义的胡说八道。

三联生活周刊:Vice现在变成一个越来越庞大的集团了,你们觉得如何在扩张中保持原有的“酷”?

艾迪:我还记得我第一次看到YouTube的时候,大概2003年左右,简直被震惊了,那种酷劲儿,正是我们也想要的感觉。我同样记得它把自己卖给Google的那一天,卖了多少?400亿美元?他们就以这样的方式加入了主流。Vice现在吸引了很多投资,但我们自己仍握有100%的股权,在Vice目前仍旧是我们自己说了算。此外,年轻化也是Vice发展的战略之一。说到底,这还是一个青年文化主导的公司。除了我们“三剑客”40岁左右,其余大部分Vice的员工都二三十岁,平均年龄是27岁。

沙恩:“酷”意味着小,我们并不想一直那么“小”,所以我们也并不关注我们是否一直很“酷”。我们只想做出好的内容,好的杂志,好的原创视频。我并不执著于以前的Vice,比如我今天还在告诉我的编辑,不要一提Vice就是那本杂志。每一代人都在不断前进,他们的激情都有新的投射对象,我们必须要不断重新发明自我。■

(文 / 石鸣) Y一代Vice媒体